Manolo Conde, Centenario

Manolo, así, con hipocorístico, porque era barriero, castizo, madrileño de pro, prefería el comercio de cercanía, las tabernas y las casas de comida casera. Al mismo tiempo, espíritu refinado, melómano, amante de la danza y defensor encendido del informalismo y la abstracción. ¡Una sensibilidad exquisita, sutil, para un tiempo gris panza de burro! Expresión que se atribuye a Héctor Velarde Bergmann referida al cielo ceniza de Lima.

En el estudio que dedica Pilar Sancet Bueno a Juana Francés, AACA, septiembre de 2007, la pintora alicantina sostiene: “A Manuel Conde le conocía desde hacía mucho tiempo. Fue compañero mío en la Escuela de San Fernando de Madrid. Teníamos una entrañable amistad. A través de él conocí a Canogar y a Feito, antes de El Paso, ya antes de El Paso, en la Galería Fernando Fe existía una gran inquietud, queriendo introducir nuevas tendencias. Esta galería, en donde Manuel Conde estaba, fue un lugar de encuentros. También conocí con anterioridad de El Paso a Antonio Saura. También a Pablo Serrano. Al resto del grupo lo conocí a través de Manuel Conde. Creo que Manuel Conde fue el aglutinante del grupo”.

Sigue interrogando la historiadora a la pintora, por si quería precisar o añadir algo y asegura Juana Francés: “Sólo recordar a Manuel Conde, a quien con frecuencia se olvida, cuando se habla de El Paso”.

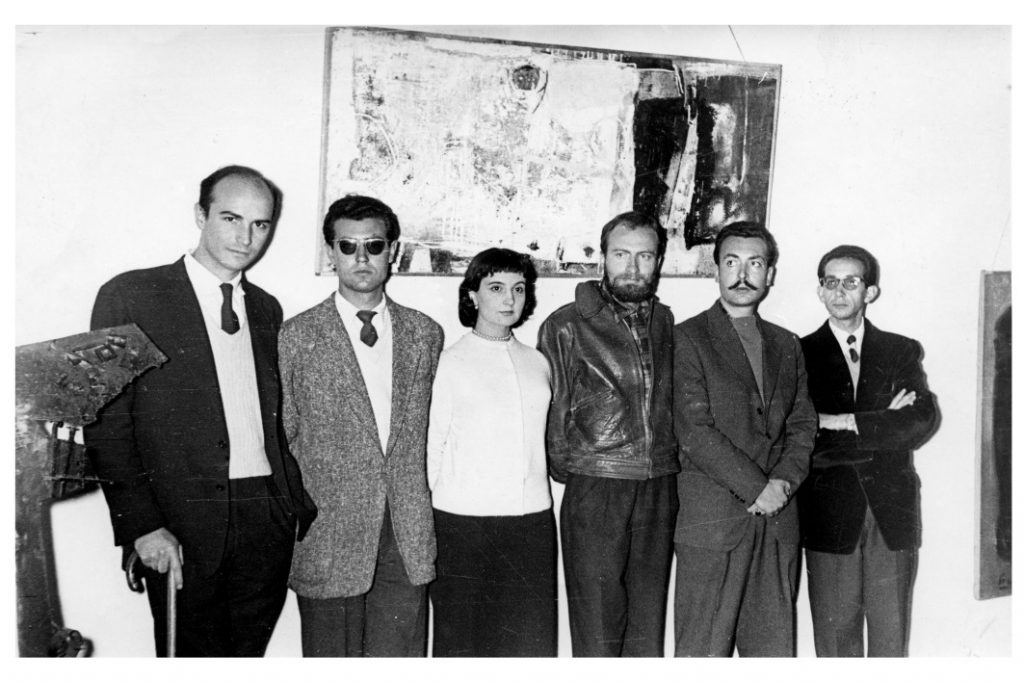

Foto del grupo El Paso, 1957, con Conde a la derecha

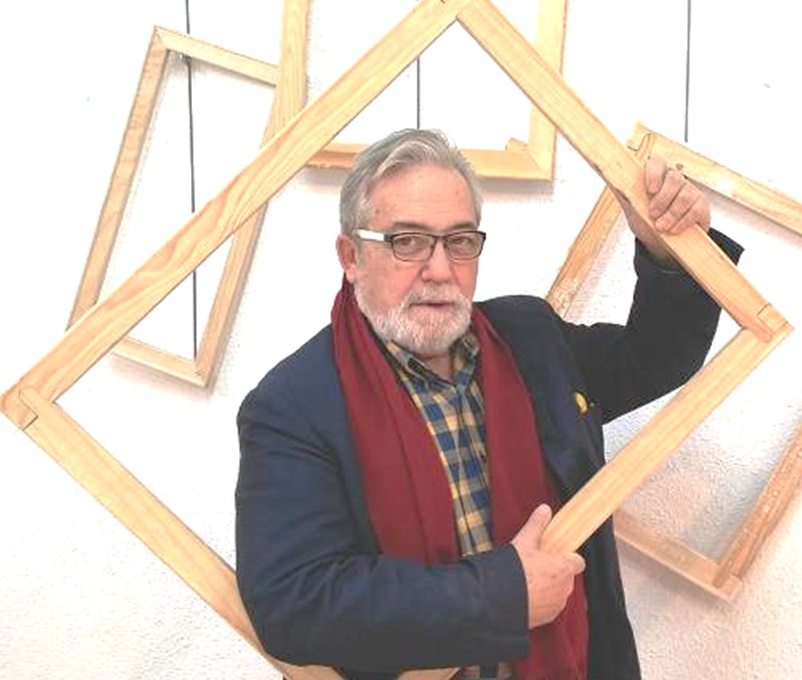

En 2024 se cumple el centenario del nacimiento de Manuel Conde, poeta, escritor, crítico de arte, generador de cultura, acendrado bohemio. ¡Pues bien, hasta hoy, ni una línea, ni una mención, ni el más mínimo recuerdo! A excepción de Fernando Fernán-Gómez, que fue amigo cercano y protector en sus últimos años. Fernando se acuerda de él y me pidió una intervención sobre su obra, en el Foro Gaya Nuño, que tuvo lugar el día 29 de noviembre en Soria, patrocinado por Fundos, donde intervine junto a Juan Manuel Bonet, que disertó sobre las conexiones de El Paso y el surrealismo.

Manolo Conde, Madrid 1924, después de su primera enseñanza y brujulear por el Madrid republicano, se encuentra de sopetón con la Guerra Civil, que pasa en condiciones indecentes, como tantos. Su vocación temprana de poeta se aviene mal con el momento convulso. Estudia música y bellas artes en la Escuela de San Fernando y, aunque destaca en dibujo, desde un inicio apuesta por la renovación de la plástica, militando por la abstracción.

Se titula en 1949 siendo compañero de curso de Juana Francés, Revello de Toro o Francisco Farreras, con quien llegaría a tener una gran amistad. Además de las artes plásticas, Manolo era un melómano, asistiendo a conciertos y escuchando música como hábito. Su sensibilidad le encaminó hacia la formación de un gusto exquisito, volcándose en la poesía y defendiendo la causa de la renovación del lenguaje plástico.

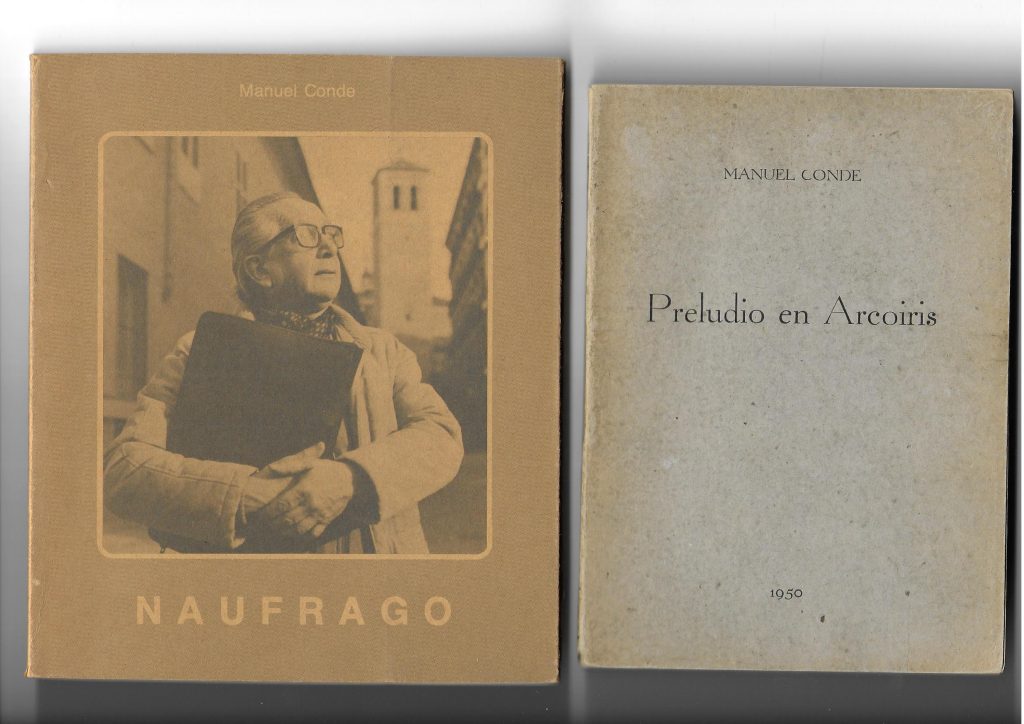

Su ambiente estaba entre los pintores. Ya en 1950 publica Preludio de Arcoíris, que en realidad son cinco libros en uno, dedicado a Fernando Mignoni. En 1952, Canogar hace su primera expo en la galería Altamira y se encuentra con Manolo Conde, que le apoya y orienta hacia el informalismo.

Comienza a trabajar en la galería librería Fernando Fe, exponiendo a jóvenes rupturistas como Feito, Lucio Muñoz, Chillida, Quirós, Valdivieso…Con las ganancias marcha a París, invitado por Antoni Clavé con quien establece una relación de amistad y a quien Conde gana para la vía del informalismo. Viaja por Italia y regresa Madrid. Clavé siempre le tuvo en una alta estima.

En el verano del 56, Saura y Ayllón comienzan a fraguar lo que sería, en febrero de 1957, el grupo El Paso, estando entre los fundadores: Antonio Saura, Ayllón, Millares, Canogar, Feito, Manolo Conde, Rivera, Juana Francés, Antonio Suárez y Pablo Serrano.

Libros primero y último de Conde

Hasta 1959 formará parte del grupo, escribiendo textos para sus distintas exposiciones, pero, en el mes de abril, deja El Paso, separándose por discrepancias con su funcionamiento. En ese mismo año publica su segundo libro de poemas, El Muro y la monografía de Fernando Sáez. En 1961 está entre los fundadores de la Asociación Española de Críticos de Arte, pronto integrada en AICA. Comisariando ese año la participación española de la Bienal de París, volviendo a hacerlo en 1967.

En el 63, hace la exposición de Dámaso y escribe un texto crítico sobre su obra en Cuadernos del Ateneo. Comisaría exposiciones y publica estudios sobre Alfredo Alcaín y Eduardo Sanz. Fundamentalmente poeta, en 1966 aparece Habitando el exilio, que es su libro de poemas más cuajada: de entrada, aromado de surrealismo; en su segunda parte, Contemplada presencia, están sus poemas más lúcidos.

Junto con Pepe Hierro, organiza la exposición de Úbeda en Sao Paulo y editan un libro-catálogo sobre su trayectoria. En 1971, publica el ensayo Los problemas del arte y una monografía sobre la vida y obra de Martín Chirino, en la famosa colección de la Dirección General de Bellas Artes.

En 1976, nuevo ensayo acerca de Uría Monzón, una pintura de ensueño, Rayuela. En los setenta, embarnece su bibliografía con textos para catálogos y ensayos sobre Antonio Valdivieso, Bores, Cristino Mallo, El cubismo y su proyección actual, Millares y en 1979, de nuevo en Editorial Rayuela, Toral, el tiempo suspendido.

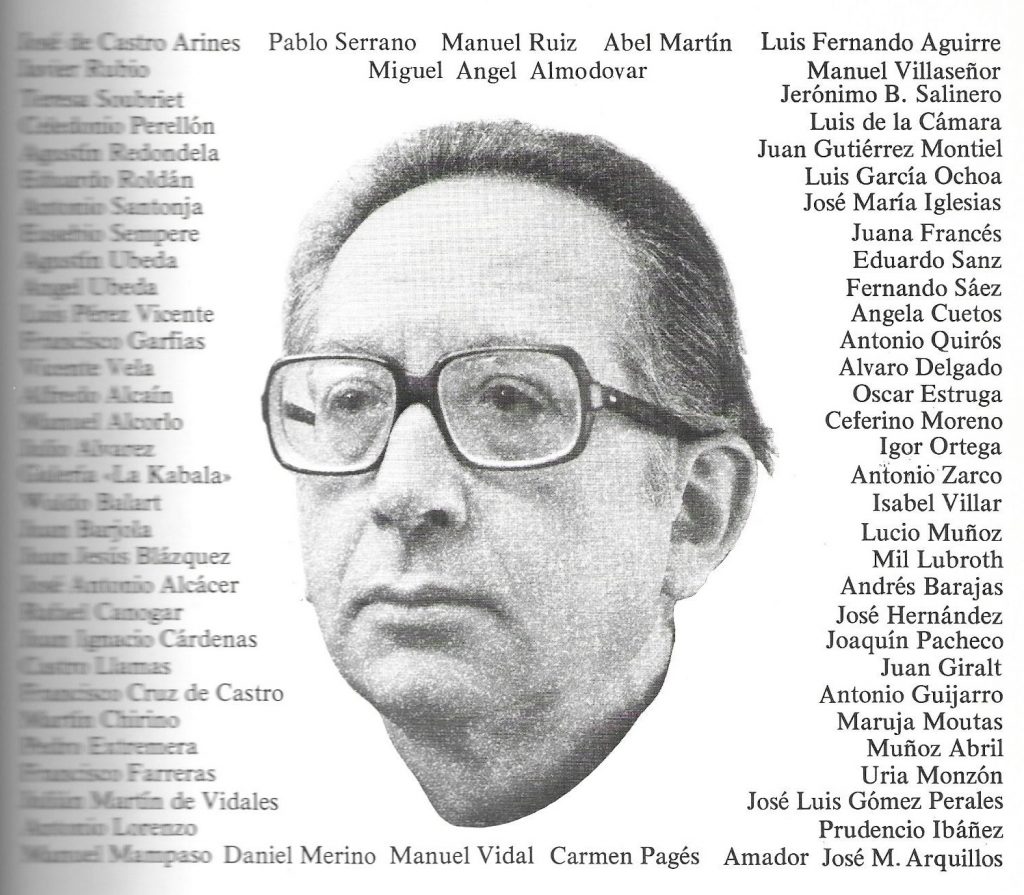

Conde rodeado de los nombres de los artistas que colaboran en el libro

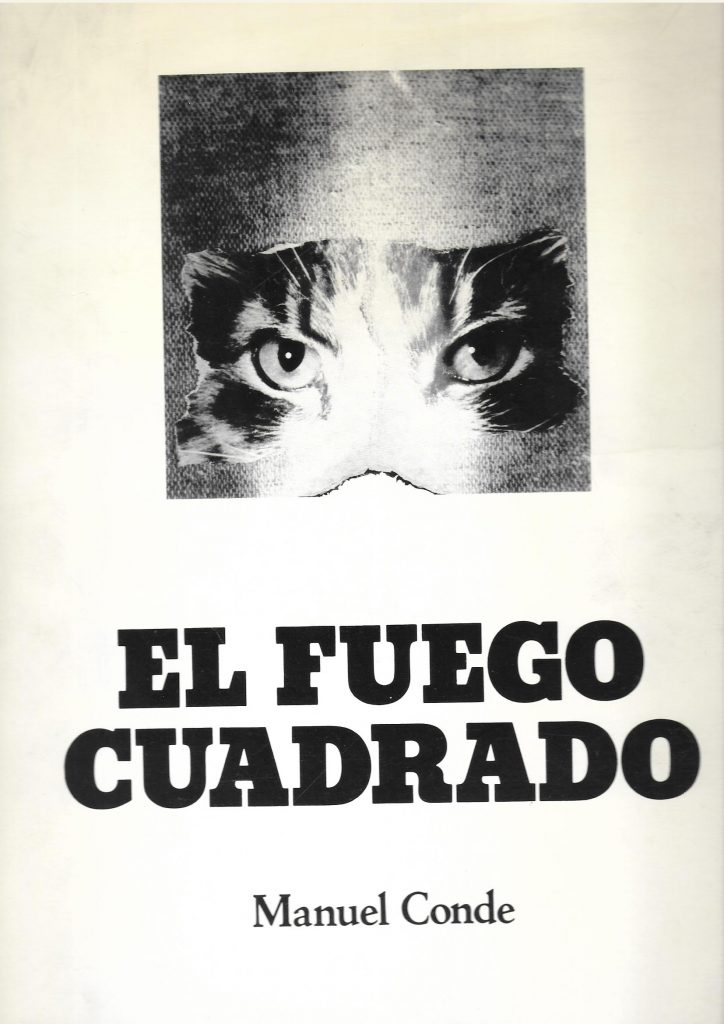

En 1978, libro de poesía, mezclando éditos e inéditos, con ilustraciones de un centón de amigos pintores: El fuego cuadrado, tamaño folio mayor, con tres textos introductorios de las plumas de Teresa Soubriet, poeta y crítico de arte; el maestro de la síntesis crítica, Castro Arines, y el tercero de Javier Rubio, fino crítico de arte y poeta inédito a su vez.

Colaboró en varias revistas de su tiempo como Bellas Artes, Crónica 3, Arteguía, y Villa de Madrid, donde le buscaron una jefatura de redacción que le daba respiro económico. Fallece el 2 de marzo de 1990 y un año luego, en edición póstuma, con prólogo de Rodolfo Serrano, ve la luz el poemario Naufragio, casi una plaqueta, con sus últimos versos. Aunque no todos porque iba escribiendo por todas partes, en las servilletas de los bares, peteneras y cantares de una estrofa, que descansan en algún rincón preterido.

De Naufragio es esta letra, apta para una garganta de rajo flamenco:

Tengo una mano tendida

a ver si el cielo me oye.

Con la otra mano acaricio

tu nombre.

Siempre fue muy inquieto. Cuando se reunían a escuchar música gesticulaba como si dirigiera la orquesta. Tuvo una fraternal amistad con Francisco Farreras, incluso existe una amplia correspondencia, que le escribía a Farreras y que el maestro conservó y nunca quiso publicar. Hay muy pocas fotografías de su persona, con el grupo El Paso está en la foto icónica de 1957: menudo y enteco, en el extremo, cabe Manolo Rivera; pero, luego ya es difícil encontrar alguna.

Le conocí y le traté, pero, era esquivo, escapista, timorato, aunque cariñoso. Llegaba a las inauguraciones y tras los saludos de rigor, un tanto precipitado, cuando te querías dar cuenta había desparecido. Nos citamos algunas veces para hablar más de poesía que de pintura. Antonio Leyva, amigo común, tenía muchas de esas peteneras, en papeluchos y servilletas, y prometió hacerle una edición, pero por las razones que fuere, nunca llegó. En 1988 participó en el grueso catálogo de la exposición que hizo el Ayuntamiento de Madrid de los Constructivista españoles.

Tuvo una importancia capital en la fundación del grupo El Paso, pero más para el informalismo y la abstracción de los años cincuenta a setenta en España. Conde fue siempre un ser abandonado. No se prestó atención a su poesía que, no obstante, tiene un acento propio, en algunos libros cercano al sobrerrealismo; en otros, machadiano y de una serenidad sensible para retratar ciudades, con poemas mínimos, leves, de una majestuosa sencillez, de una intensa fragilidad.

Dos poemas del libro Habitando el exilio

Y tenía razón Juana Francés, cuando se habla de El Paso, florece su olvido. Y si es de poesía, noche total. Para la tribu era un crítico de arte, que escribía demasiados catálogos, artículos y conferencias. Mas, yo presencié su fineza y su delirio lírico, muy agónico, trágico en los finales, porque veía venir la muerte y se regodeaba, pero escapando, como hacía de sólito. ¡Poeta de terciopelo y azabache, candor y quiebro!

Aunque son más los que le han olvidado que quienes le quisieron, Juan Antonio Gaya Nuño, Historia de la crítica de Arte en España, Ibérico Europea de Ediciones, Madrid enero de1975, le menciona y ensalza como entregado a la defensa del arte abstracto. ¡Heterodoxo, perspicaz, zahorí del duende, supo ver y su canto sobrio suena a Silos!

En 2010, en la fachada de la casa donde vivió, C/ Génova 7 de Madrid, el Ayuntamiento colocó una placa recordatoria de su vecindad. Poeta, escritor, pintor ocasional, aprendiz de músico, nefelibata, giróvago celeste, pero, sobre todo, bohemio: Manolo Conde encarna la figura más tierna y solanesca de la bohemia de esos años -no valleinclanesco, más bien figurante de Mateos- ¡Furtivo, orillado, secluso, casi secreto, anduvo “con dolorido cuidado”, como el canto bellísimo de Jorge Manrique: “desamparado de amores,/ de amores, que no de amor”.

Tomás Paredes

Presidente H. AICA Spain