Isegoría y Parresía

Si van a DILE, encontrarán sólo la segunda. Isegoría es término originario de la antigua Grecia, que atribuía a todos el derecho a utilizar la palabra en la asamblea. Proviene de isos (=igual) y agora(=reunión), es decir, todos poseen el mismo derecho de expresión. La asamblea no la formaban todos los ciudadanos, sólo los derechohabientes. Libertad de palabra no es lo mismo que libertad de expresión. Hay matices que las diferencian.

Tener derecho al uso de la palabra no implica el derecho a ser escuchado. El respeto se consigue con la idoneidad de la expresión y con la capacidad de tener criterio. El debate no consiste en un diálogo de besugos. Si las preguntan no se responden con referentes reales, estamos deturpando la deliberación y, en consecuencia, no se podrá llegar a proposición oportuna.

La parresia, en el DRAE sin tilde en la i, se considera figura retórica, que pretende aparentar que se habla con libertad y audacia y lo que pareciera ofensa, sin embargo. es grato a aquel a quien se dirige. Es decir, le insufla un fuerte contenido irónico. Mas, el sentido que hoy se da a parresía es la facultad de todo ciudadano de hablar de todo, sin filtros, sin miedos. Algo que no ocurre el presente, porque toda intervención pública, o privada, esta mediatizada por la autocensura.

La democracia no es tal si no contempla en su desarrollo isegoría, isonomía e isotimia. Tampoco encontrarán en el DRAE los dos últimos términos. Isonomía, tener igualdad de derechos políticos ante la ley. Isotimia, posibilidad igualitaria de que cualquiera pueda optar a cargos públicos por sorteo, lo que en la antigüedad estaba sujeto a normas y colegios profesionales. Ahora se simplifica en exceso y hay asuntos que no pueden tratarse con frivolidad reduccionista, como las instituciones ancestrales.

No hablo de política. Ni de democracia. Es más, hoy por hoy, quien pretenda encontrar su dignidad y conservarla debe alejarse del muladar que han creado los políticos –”Si no puedes convencerlos, confúndelos”, Harry S. Truman-. Se puede hablar de todo, sin autocensura, sin censura, sin pavor. Más todavía, es conveniente que dialoguemos sobre cualquier materia, siempre que tengamos opinión, criterio. Estamos acosados por los opinadores, en donde quiera que sea, das un golpe y se levanta una nube de palmeros, cantamañanas beneficiarios de la ignorancia, pendientes del móvil, no del propio caletre.

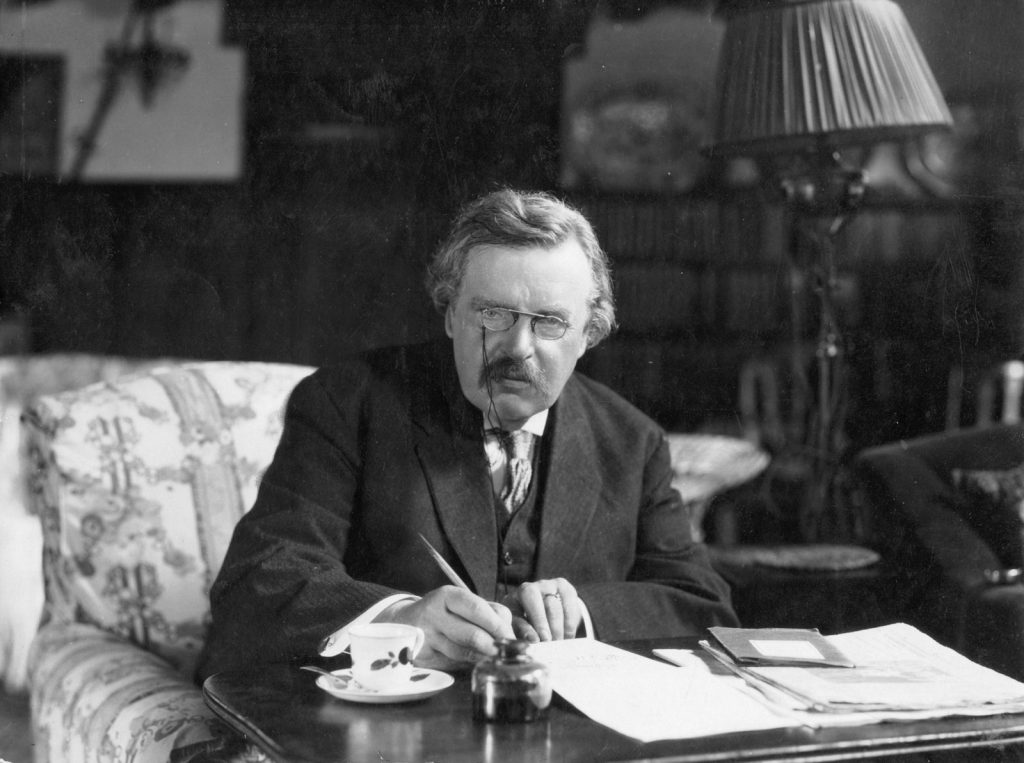

Gilbert Keith Chesterton, el “príncipe de las paradojas”, defendía que “para opinar hay que tener opinión”. Parece simple, pero es esencial. La opinión la forma el conocimiento, el pensamiento y el juicio que se obtiene del análisis equilibrado de un suceso. Equilibrio no es equidistancia. Algunos, demasiados, para defender una opción, menosprecian la del contrario. Los sectarios, los gregarios, los sicarios, los serviles no son inocentes; apestan por más que se perfumen con los réditos de su felonía.

Chesterton

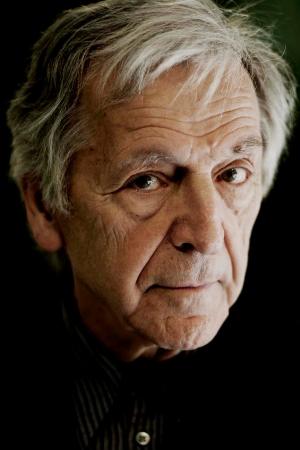

Para tener criterio son precisas isegoría, parresía, juicio y opinión. Criterio procede del griego, kriterion de krinein (=juzgar, separar), y es discernimiento y juicio para conocer la realidad de algo o alguien. Se tiene o no criterio, como ocurre con la sensibilidad. No es algo que pueda fragmentarse y emplearse según cómo. El criterio está por encima de gustos, preferencias, filias y fobias, el amor, las ideologías, las religiones. El amor por alguien no debe obnubilar nuestro juicio sobre su realidad. El criterio no es hacer justicia, pero para hacer justicia hay que tener criterio. En La caja de música, Costa-Gavras ensaya este asunto.

Costa-Gavras

El juicio no es “una facultad del alma”, como asegura el DRAE, sino una apuesta de nuestro pensamiento, una evidencia de nuestro criterio, una conquista. ¡Señores académicos, dónde están? ¡Atribuir al alma un juicio! ¡Vaya por Dios! La Academia no inventa la lengua, la registra: “limpia, fija y da esplendor”. ¡En lugar de estar tan atentos a las modas efímeras, deberían desmalezar el DRAE de ambigüedades, tergiversaciones y otros demonios! ¡Y de neologismos innecesarios y gratuitos!

Tener criterio es esencial para vivir con dignidad. El criterio sabe separar lo espurio de lo imaginado, lo falso de lo real, lo digno de lo indigno. El criterio te dice hasta donde puedes llegar, qué puedes o no debes hacer. El criterio fundamenta la idea unamuniana de hombre. Un hombre tiene defectos, pero lucha para que no alteren su condición. El criterio sirve para llegar a ser. Y no depende de la edad, aunque con los años se enerve.

En La Lectura, viernes 24 de enero de 2025, suplemento de El Mundo, Benjamín G. Rosado entrevista al director de orquesta W. Christie, que está de gira con varios conciertos en España por sus 80 años. William Christie que es muy crítico con la “panfletización de los libretos” y con los populismos, acaba afirmando: “…cuando ponemos una partitura al servicio de una ideología corremos el riesgo de eclipsar la belleza de las emociones, que es, en última instancia, donde reside el auténtico potencial de la música”. ¡Y de la vida!

El criterio, su ahormado, no lo genera la información recibida, sino del procesamiento por nuestro cerebro de esa información, para pensar y crear conocimiento. Toda esta ralea de narcisistas, furtivos, zascandiles, que se denomina a sí mismos tertulianos, comunicadores, se limitan a trasladarnos lo que reciben en la pantallita, que es algo muy distinto a pensar.

Lo más importante del hombre es la inteligencia. Algunos creen que el corazón. Pero, desbarran, sin inteligencia no hay nada, ni corazón, ni vida, ni futuro: sólo decadencia. ¡Ah!, recuerdo aquello tan hermoso del Libro del Desasosiego, cuando Bernardo Soares, heterónimo de Pessoa, exclama: “El corazón, si pudiera pensar, se pararía”. Es un hechizo, pero no es seguro, porque si el corazón pensara, cabría la posibilidad, o el sueño, de ser mejores. A los hombres me refiero.

La ausencia de pensamiento conduce a la decadencia. Decadencia, ausencia de fertilidad social, es debilidad, ruina, menoscabo, ocaso, declive, degeneración. Y no es una cuestión que dependa de la política. Nuestros siglos de oro, que se dan en decadencia política, ocasionaron la emergencia de genios y artistas universales. ¿Dónde están, hoy, en España, los grandes novelistas, poetas, pintores, músicos, científicos, pensadores? Existen profesionales en distintas áreas, excelentes buhoneros, no grandes cabezas, si muchas cabecinhas pensadoras, cuando no metecos a sueldo.

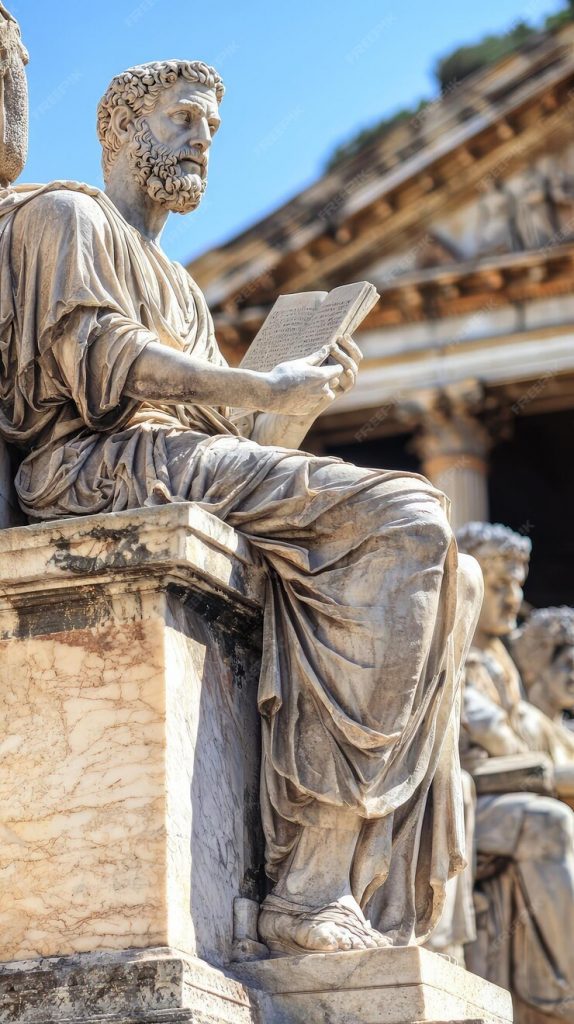

Epícteto

Defendía Epícteto que la virtud es la vida conteste con la razón y que la eudaimonía (= la felicidad), es una consecuencia de la virtud, que se logra por ataraxia (= serenidad); apatía (=desapasionamiento); y eupatías (=buenos sentimientos). Sólo debe ocuparnos lo que depende de nuestro albedrío, con independencia de las circunstancias externas, asegura el estoico.

Según Orígenes, en su tiempo, Epícteto (55-135), era más respetado y conocido de lo que lo fue Platón en el suyo. El filósofo griego, de quien ignoramos el nombre –epícteto, significa “adquirido”- fue esclavo manumitido en Roma y nunca escribió nada. Enseñó en Nicópolis, Grecia, donde abrió una escuela. No aleccionaba, enseñaba a pensar, daba herramientas a la razón para desperezarla. El historiador Flavio Arriano, alumno y seguidor, fue quien recogió el Enchiridión, que literalmente es Manual, y las Diatribas.

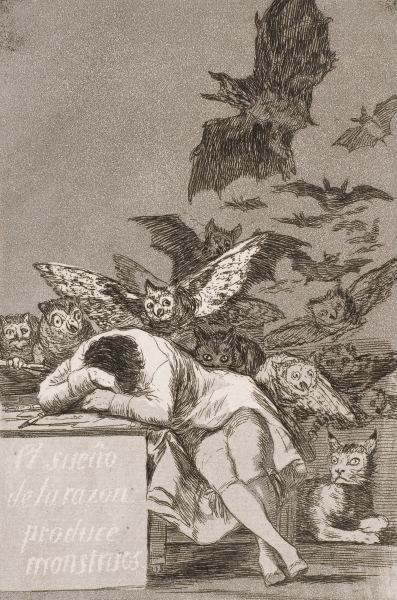

El sueño de la razón, de Francisco de Goya

El estoicismo nada tiene que ver con los libros de autoayuda. Ni Marco Aurelio, ni Trajano, ni Epícteto, ni Séneca son lideres o gurús que dan consejos para solucionar nuestros problemas existenciales. El estoicismo es sistema de pensamiento que hay que interiorizar y sajelar con la mayor limpieza y libertad; debe reflejarse en la vida que hacemos o en cómo hacemos nuestra vida. No es sólo aptitud, es, sobre manera, actitud, modo de vida. Arpa acaba de editar Manual de vida de Epícteto, en traducción de David Hernández de la Fuente.

¿Qué hemos hecho entre todos del lenguaje? Un galimatías, que sirve lo mismo para un roto que para un descosido. Hay miles de palabras deslumbrantes que duermen en los diccionarios y en los libros. Las palabras tienen que estar vivas, corresponder con lo que sucede. Hay lindos arcaísmos, que no se pueden utilizar, porque lo que describen no se da ya. Hemos de ser muy cuidadosos con las palabras y su significado. Si al agua llamamos vino o al amor costumbre estamos creando una aterradora confusión.

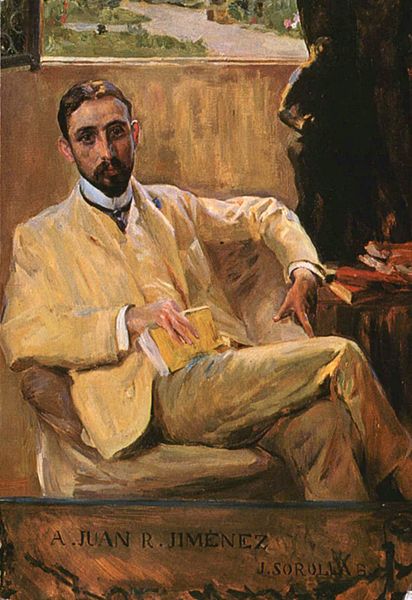

Retrato de Juan Ramón Jiménez, de Joaquín Sorolla

En Eternidades, 1918, Juan Ramón Jiménez, incluye su poema “Intelijencia”, donde clama por la idónea pulcritud de la palabra exacta y reza así con su grafía personal:

Intelijencia, dame

el nombre esacto de las cosas!

Que mi palabra sea

la cosa misma,

creada por mi alma nuevamente.

Que por mí vayan todos

los que no las conocen, a las cosas;

que por mí vayan todos

los que ya las olvidan, a las cosas;

que por mí vayan todos

los mismos que las aman, a las cosas…

¡Intelijencia, dame

el nombre esacto, y tuyo,

y suyo, y mío, de las cosas!

Tomás Paredes

Presidente H. AICA/Spain