Por Enrique Carlos Fernández Barrado

Graduado en Historia del Arte

Anécdotas y reflexión en torno a un yelmo y una rueda de afilar en la serie cervantina de Muñoz Degraín para la Biblioteca Nacional

Tal y como recogió Ricardo Bernardo, en el diario El Cantábrico, un 19 de marzo de 1920: “con motivo de la inauguración de la sala dedicada al Príncipe de los Ingenios en la Biblioteca Nacional, ha quedado patente, una vez más, la filantropía de este insigne artista. Desinteresadamente ha donado una veintena de cuadros, inspirados en las páginas del libro inmortal”. Ese libro inmortal era Las aventuras del ingenioso hidalgo don Quixote de la Mancha, la obra cumbre de las letras hispánicas y universales que el pintor valenciano, Antonio Muñoz Degraín, trasladó a veinte lienzos realizados ex profeso como regalo para decorar la sala dedicada a Cervantes en la Biblioteca Nacional de Madrid. No pocos diarios y periódicos se hicieron eco de la inauguración y la entrega oficial de los cuadros: ABC, El Sol, Hoy, El pensamiento Español, etc. A la que asistieron los reyes don Alfonso XIII, doña Victoria Eugenia o incluso los expresidentes Maura y Eduardo Dato.

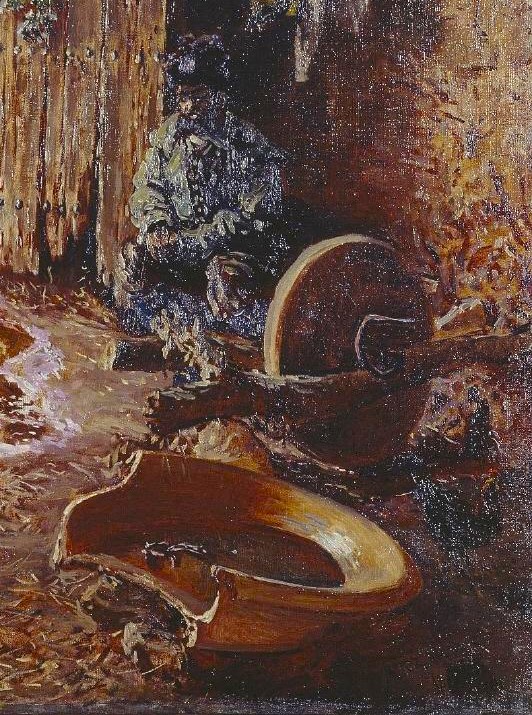

J. Ortega Munilla, informó como a los pocos días de aquella entrega, el rey Alfonso XIII exhortaba a un ilustre extranjero a ver los cuadros del pintor valenciano. Pues, como decía el rey: “No es que ha sido un pintor… Es que lo es. Empezó grande y fuerte, y fuerte y grande sigue”. Palabras nada baladíes teniendo en cuenta la avanzada edad de Muñoz Degraín, ya octogenario. Y aun así no dejó de sorprender incluso a aquellos que tuvo cerca. Sirva de ejemplo el asombro que causó a Rodriguez Marín, director de la Biblioteca Nacional por aquellos años, el encontrar entre las obras donadas una escena singular, que no correspondía a la fidelidad narrativa del Quixote. Hablamos del cuadro titulado: don Quixote aderezando el yelmo de Mambrino. Yelmo que constituyó una gran victoria para nuestro inmortal caballero don Quixote, que manifestó poder aderezarlo en el primer lugar donde pudiera hallar a un herrero. Hasta aquí Cervantes. Sin embargo, Muñoz Degraín, visitando un pequeño pueblecillo de Málaga, halló una pobre herrería que le trajo a la cabeza el recuerdo nunca leído de la visita de don Quixote y Sancho a la herrería. Y que esa visión no se recogiera en el libro era “harina de otro costal”, tal y como le manifestó el pintor a Rodríguez Marín. Pues, como explicó Antonio Muñoz Degraín: “quien busque esta herrería en la obra de Cervantes, a buen seguro que no ha de encontrarla, pero no por eso no deja de ser el Quixote. Porque en el caso, o yo así me lo figuro, que en el Quixote no está todo el Quixote”. Y a tan pintoresca

respuesta, el pintor prosiguió: “no hay que sonreírse amigo don Francisco. Déjeme explicar lo que yo he imaginado, y se dará cuenta clarísima de que no está todo en el Quixote que anda impreso en cuantas lenguas y naciones tiene el mundo. Cervantes, con aquel talento privilegiadísimo que Dios le dio, concibió y pensó toda la historia de don Quixote de la Mancha sin que le faltara punto ni coma; pero al escribir se dejó atrás todo lo que no hacía falta, lo uno por no hacer demasiada abultada su obra y lo otro porque, como suele decirse, «algo se ha de dejar para el curioso lector»”.

Dicha visión de la herrería imaginada por Muñoz Degraín impresionó a otras personas. En este caso nos referimos al poeta Marcos Rafael Blanco Belmonte, que le dedicó unos versos al lienzo en la revista Blanco y Negro, en su edición de enero de 1934, y que reproducimos en parte:

Lo que no pintó Cervantes

lo ha pintado un gran pintor.

Mucho tiempo era corrido

desque un pobre cobardón

en poder de Don Quijote

el fino yelmo dejó;

aquel yelmo medio yelmo

que, siendo deslumbrador,

al verlo falto de encaje,

disputaron más de dos

por barberil bacinilla

de rapabarbas que huyó.

De esta manera, reparemos nosotros, gentes del siglo XXI, en la capacidad que tuvo un tan insigne como desconocido pintor de inspirar versos de una manera ignota, como el agua que se abre paso sin ser sentida, como esa rueda de afilar que podemos contemplar en la pintura de Muñoz Degraín, siendo capaz de dar filo al hierro aunque ella no pueda cortar, tal y como dice Horacio sobre los poetas. Admiremos la capacidad de quien por medio de sus pinceles nos nutre y nos guía junto a las musas que, amablemente, nos dan la mano para hacernos soñar con el Parnaso. Ut pictura poesis. Aprendamos de los antiguo.

Degraín: el pintor que se hizo a sí mismo

Estamos ante uno de los pintores más influyentes del panorama pictórico español del siglo XIX y principios del XX. Sin embargo, desde su fallecimiento -este año se cumple el 100 Aniversario de su partida hacia otra dimensión (él reconoció su ateísmo)- el que había laureado multitud de premios y condecoraciones -incluso el rey Alfonso XIII le ofreció un marquesado, negándose el artista a ello porque su vida ya estaba enormemente compensada- hoy es injustamente desconocido y olvidado.

Para saber de este maestro de maestros hay que remontarse a sus orígenes. Degrain era una persona hermética y controlada, aunque no en su temprana juventud. Posiblemente se arrepentiría, entre otros hechos, de su atrevimiento cuando viajó de adolescente buscándose la vida en el París decimonónico. Allí trabajó como “limpia pinceles”, hartándose de un chulesco pintor parisino, al que le arrojó la paleta, con tan mala fortuna que le partió la nariz (según me relató su nieta primogénita). Tal incidente aceleró su regreso a España. Esto indica el temperamento fuerte que tenía. Hay que ser muy valiente y tener las cosas muy claras para dejar su casa familiar , en contra de su padre, y aventurarse, andando o por medios fortuitos, a Roma, para allí empaparse de la pintura clásica.

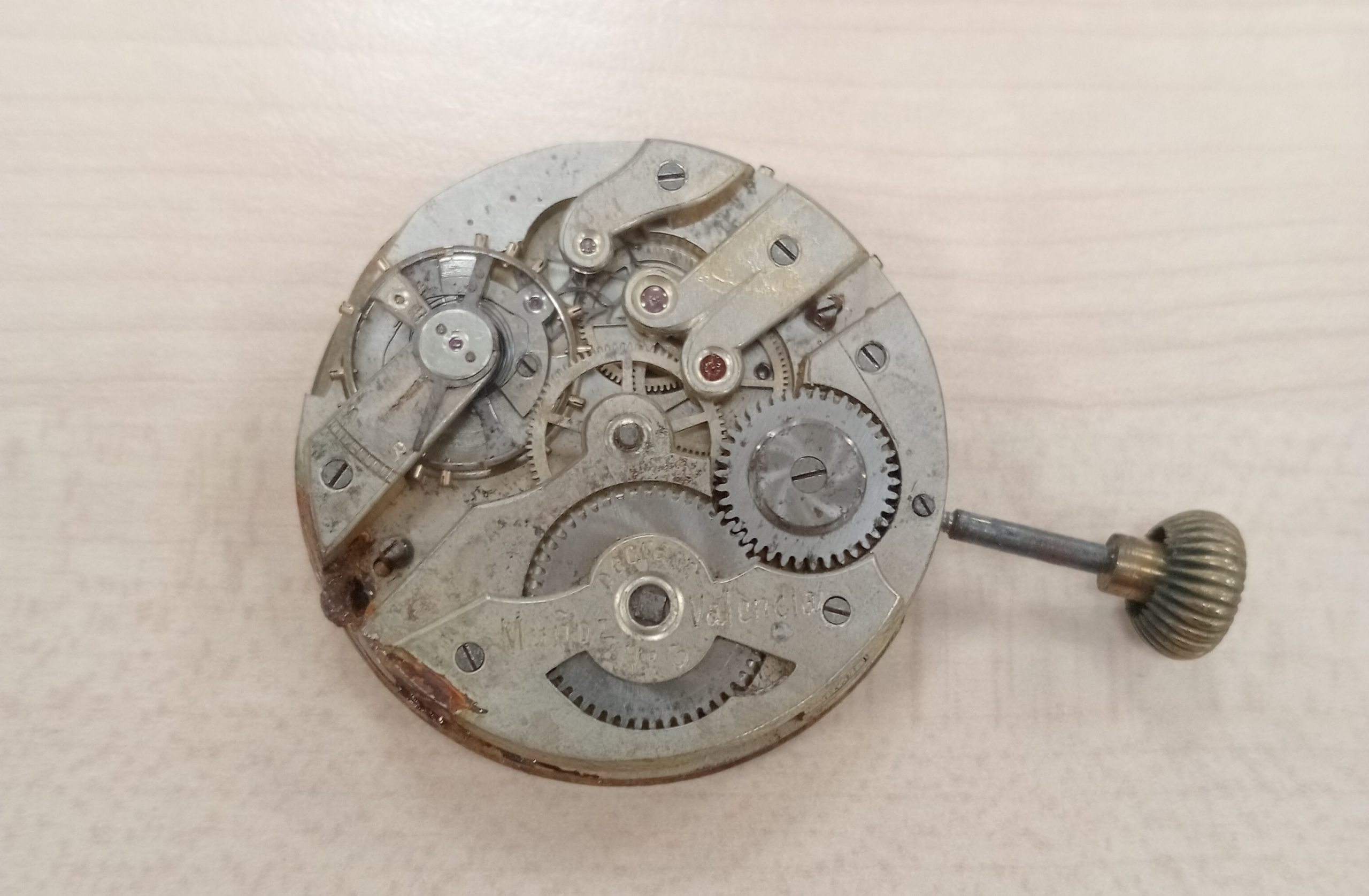

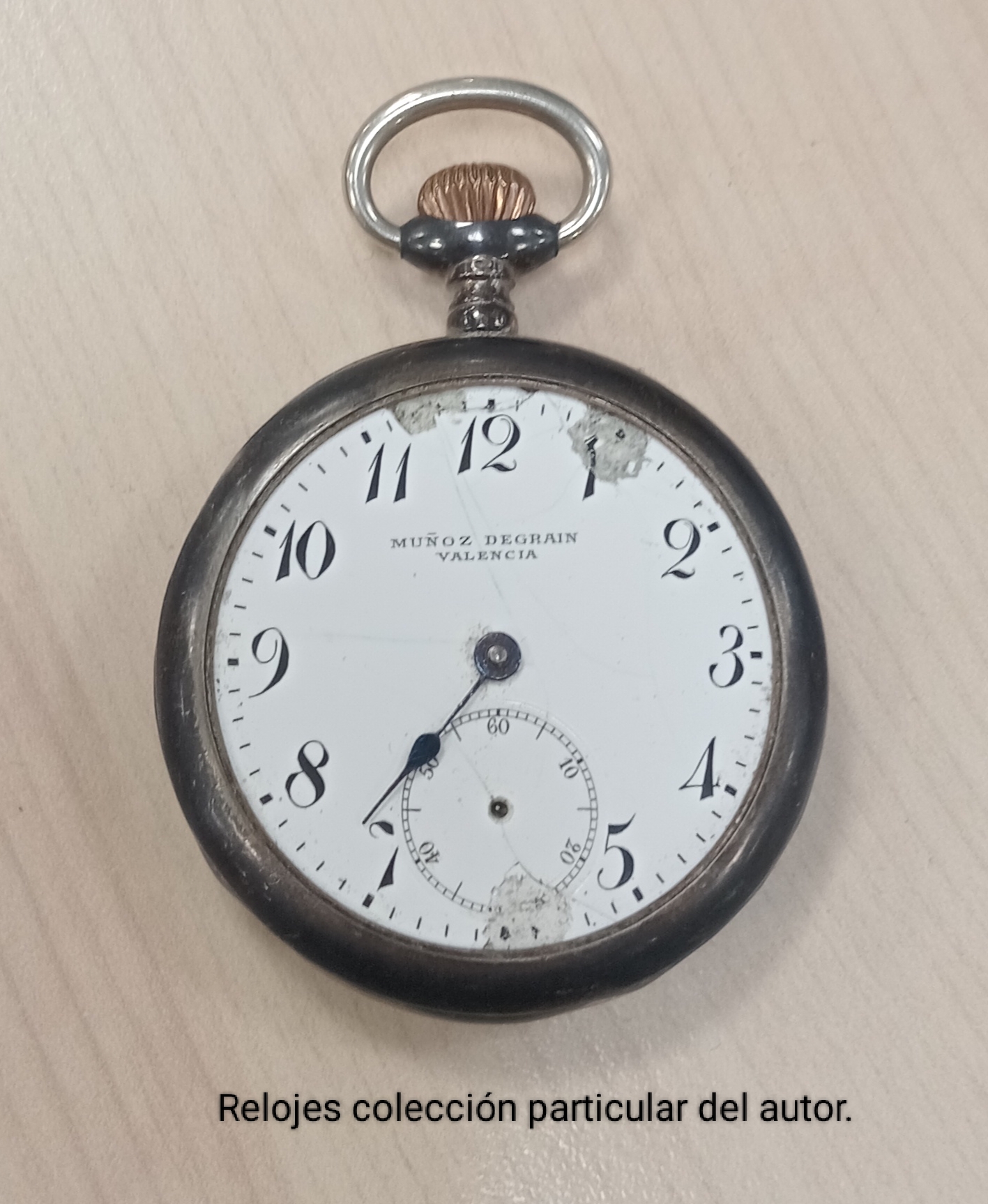

Degrain era muy meticuloso en su pintura, posiblemente porque desde su niñez tenía el ejemplo de sus padres, fabricantes de relojes (una de las fotografías que se ven en este artículo es la tirada 955, e indica que poseían infraestructuras y disfrutaban de una economía holgada). Eso le marcó su personalidad y carácter, reflejándose en su metodología pictórica, ya que le dedicaba tiempo a la preparación de sus lienzos, realizando pruebas, bocetos, colores, luces, composiciones, estudios históricos y geográficos, etc., pues su base literaria era amplia y fecunda. Una explosión de imaginación muy inclinada hacia los misterios, tragedias, desgracias, ensoñaciones, situaciones de carga emocional elevada, que se reflejan frecuentemente en su pintura. Al quedar huérfano de madre en su niñez, tuvo la capacidad de revertir su tristeza positivamente, cultivándose en la literatura clásica y actual, lo que le ayudó a canalizar su energía, como se aprecia en Los amantes de Teruel (museo del Prado), Otelo y Desdémona (museo de Lisboa), Amor de Madre (museo de Valencia) o Los de Igueriben mueren pero nunca se rinden (museo de Málaga).

Arriesgó su vida y ganó. Ahora nos toca a sus descendientes no rendirnos y devolverle a la Historia.