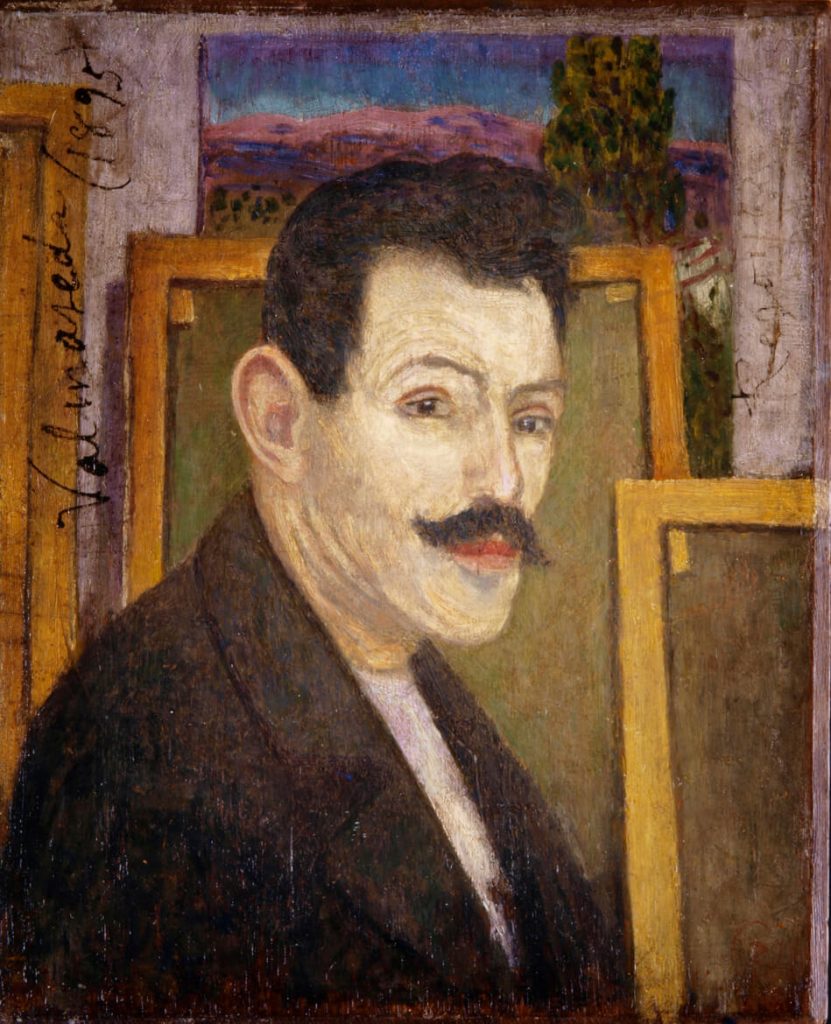

David de Almeida, imagen de un esteta

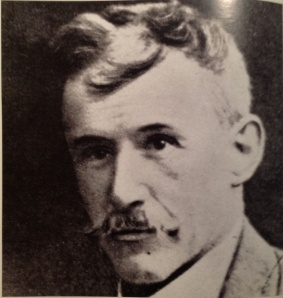

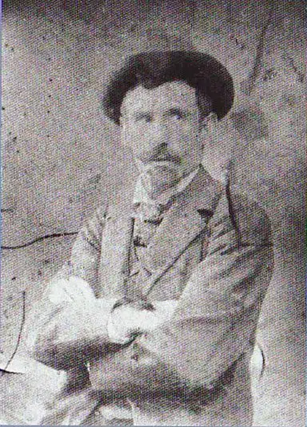

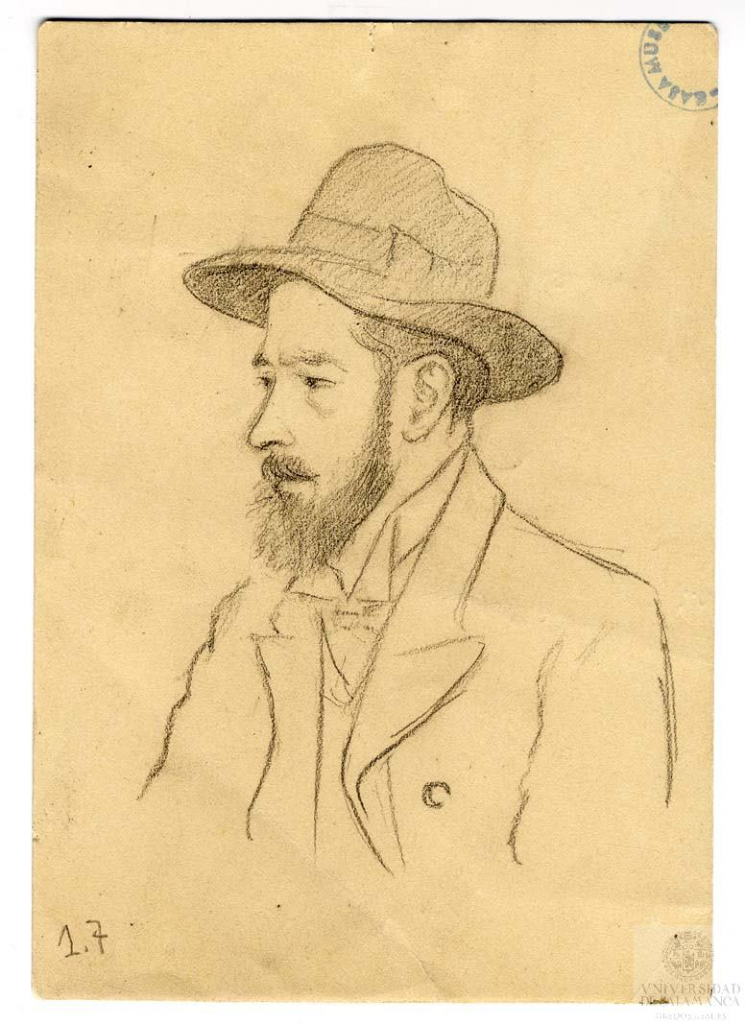

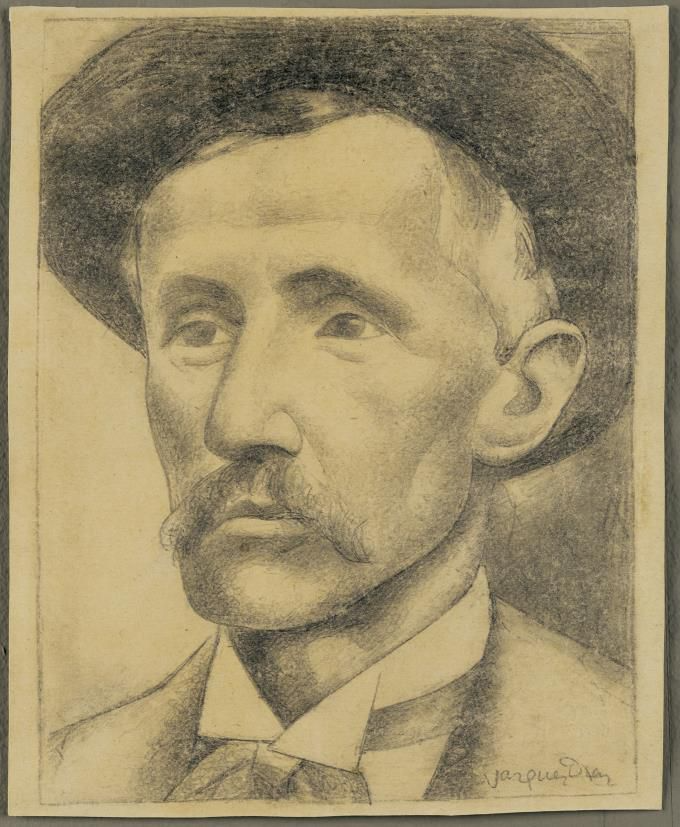

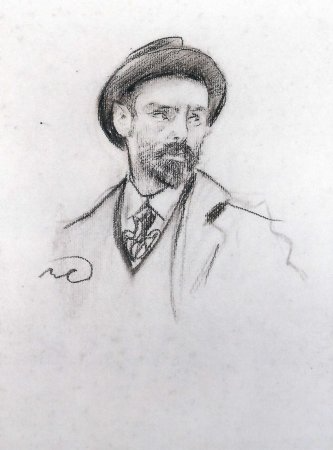

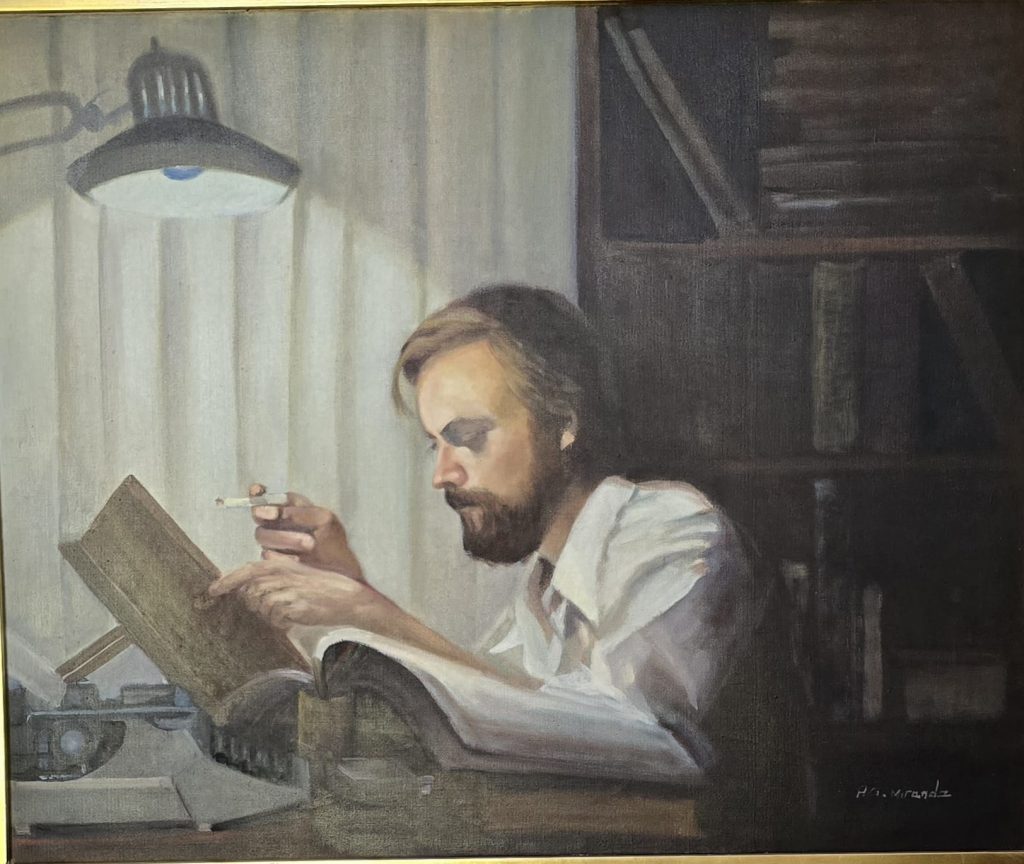

Es preciso adelantar que David de Almeida parecía un actor de cine, antes que cualquier otra cosa; un galán de película, un dandi. ¡Buena planta, bien parecido, adecuada indumentaria, cadencia, presencia, naturalidad! Afable, cortés, sonriente, caballeroso sin afectación, con algo de flema inglesa o de distancia.

He dicho parecía, la primera impresión de su imagen. Otra cosa es lo que era, con rasgos a veces coincidentes y otros no. De piel blanca tirando a rosada, sencillo, campechano, mollar, cariñoso, enamoradizo, elegante. No importa dónde ni ante quién siempre su compostura era distinguida, armónica, lúcida, tranquila, incluso lúdica. Y un esteta, del griego aiscetés. que percibe por los sentidos. En el DRAE, esteta es quien “considera el arte como un valor esencial”, un versado en estética o un cultor de la belleza.

Se tenía por un hombre de izquierdas. Me parecía más bien un liberal, sin dogmas, sin ataduras, libre para decidir y opinar, para relacionarse. No hablaba adunia de política, pero actuaba de una forma que determinaba su conducta, su epiqueya. Relacionaba entre sí a sus amigos, creando lazos de fidelidad. Estuve en reiteradas ocasiones con él, acompañado de José Saramago y Rogério Ribeiro, Cisela, João Prates, Mónica…

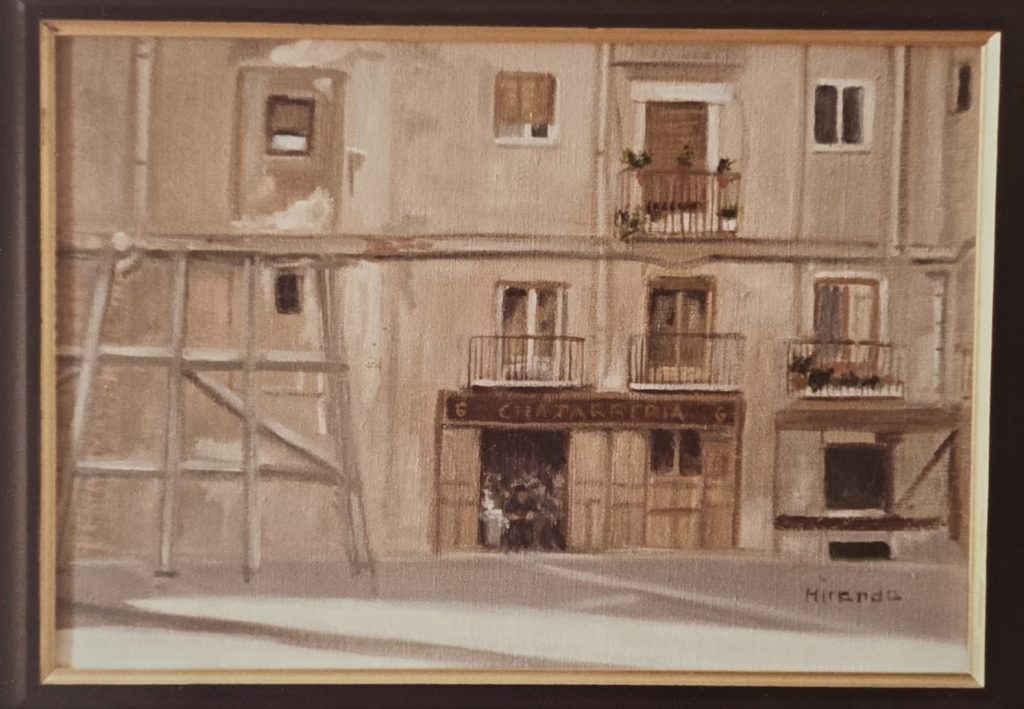

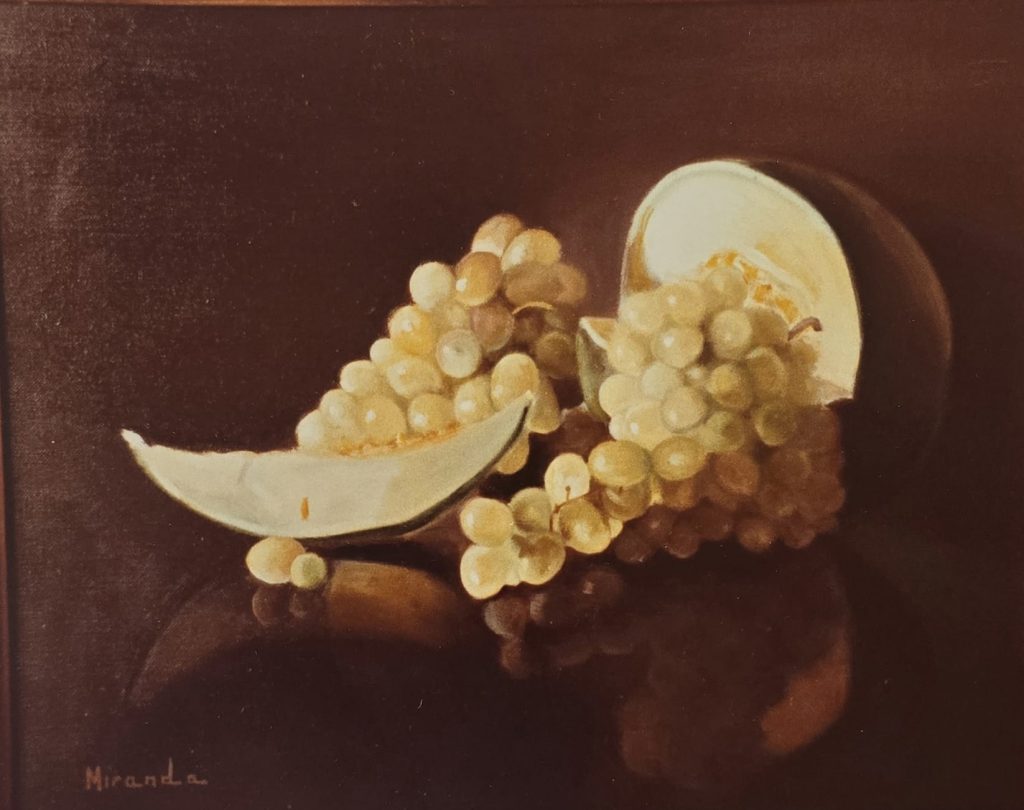

A pesar de esa impronta de dandi, de señor refinado que no se mancha las manos, que trabaja con la palabra y el pensamiento, resulta que sí que trabajaba con las manos y que se manchaba de pintura, de tintas, en traje de faena, una suerte de mono blanco, porque hasta para eso era coqueto, o limpio, o pulcro. Visto en ropa de calle, en su día a día, uno no se hacía la idea de cómo se transformaba en el taller o realizando un grabado.

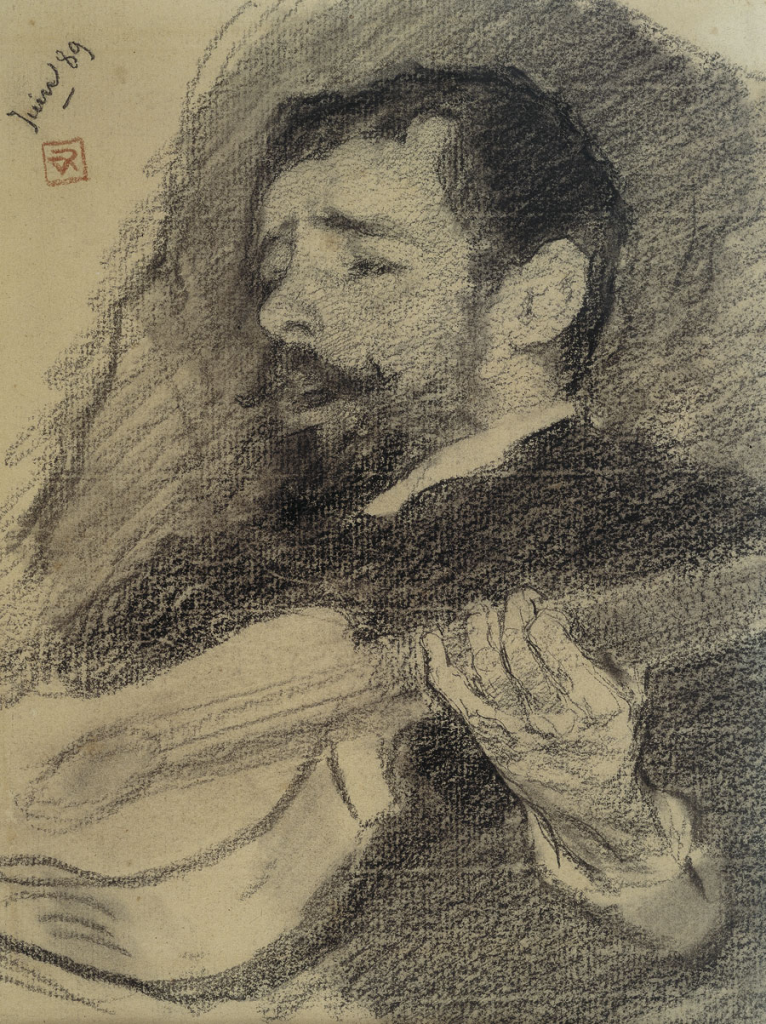

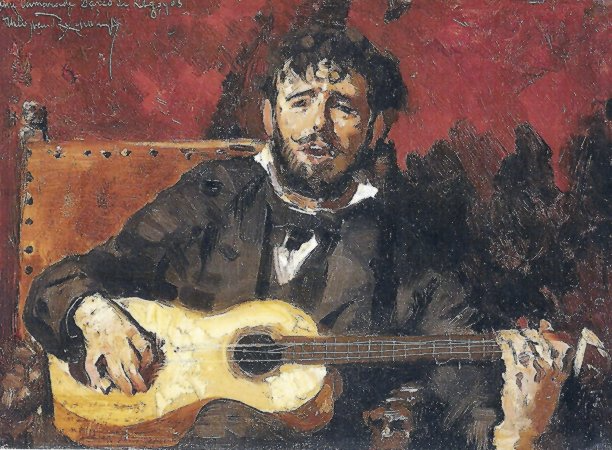

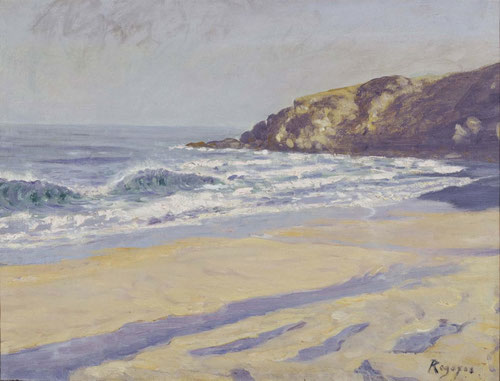

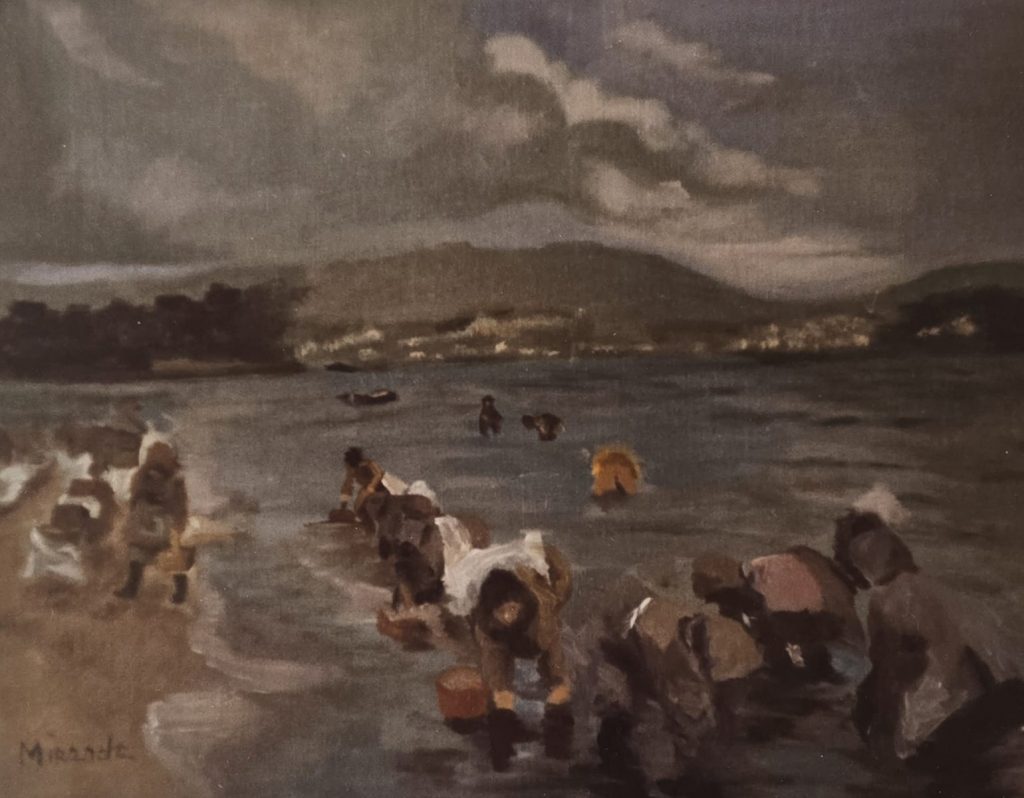

Otra paradoja: pareciera que sólo era grabador, o sólo pintor, cuando era mucho más. Porque le apasionaba la fotografía, porque practicó una escultura, nunca bien difundida, escasa pero intensa, donde deja ambuezas de sensibilidad y lisura, asociada con el canto de un pájaro, con una meguez, con un verso corto pero inmenso. Asiduo de la poesía, de poetas que musican los gestos, los signos y escriben sobre transparencias.

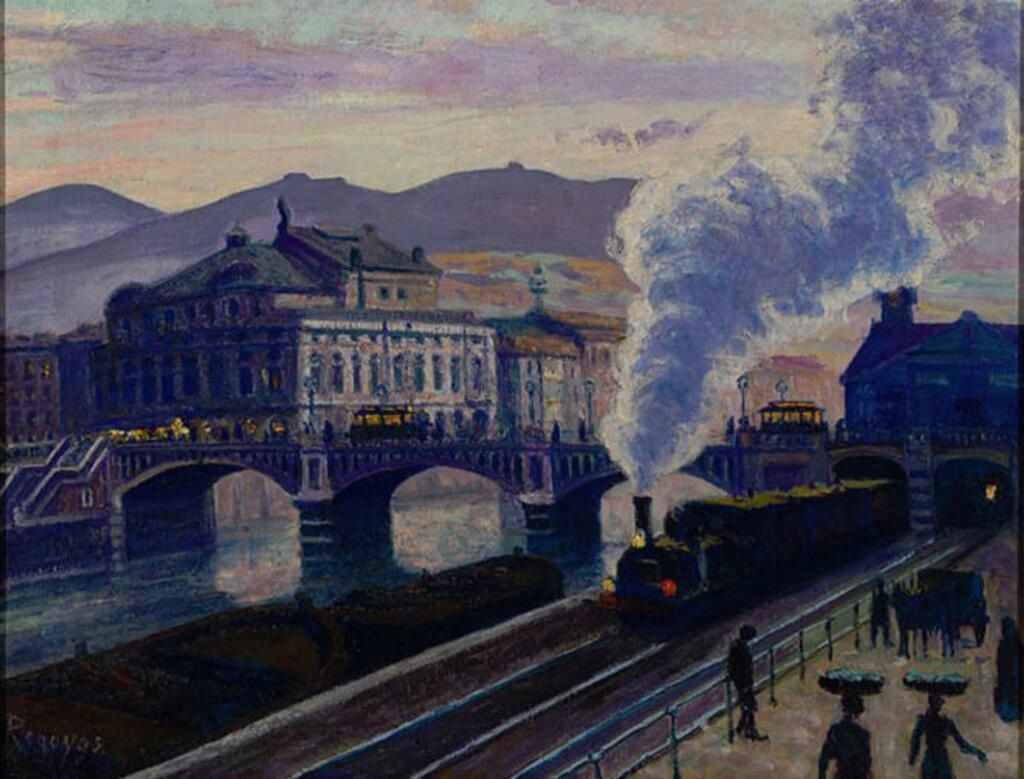

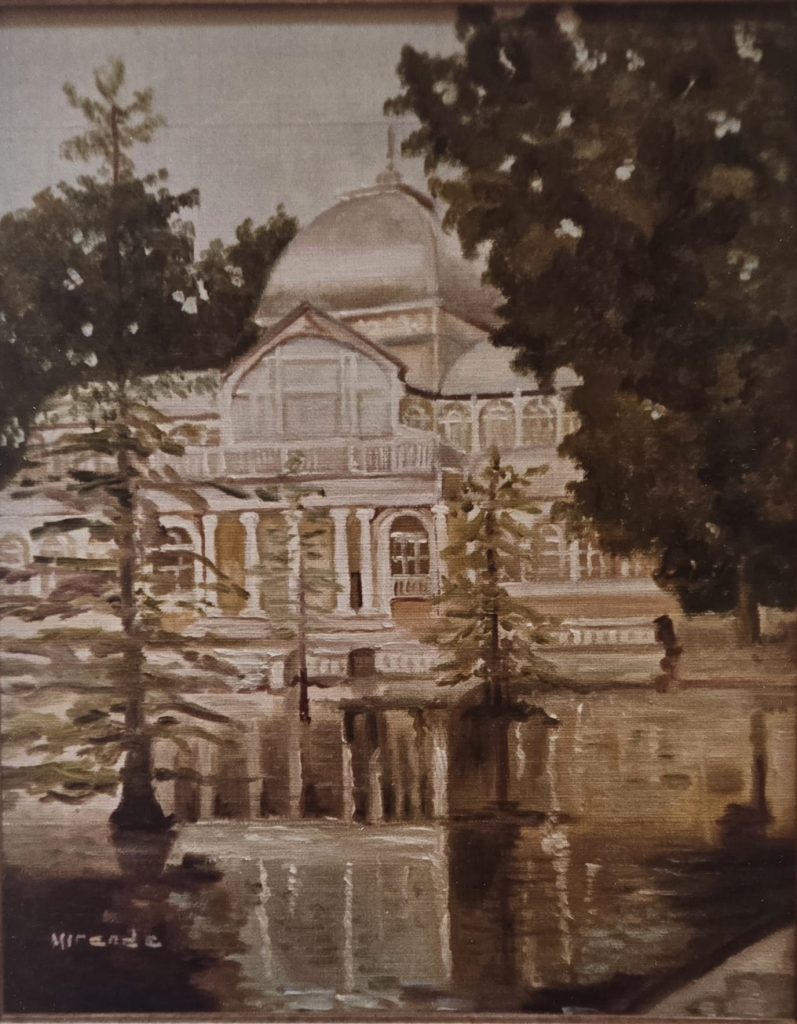

Hizo varios libros, con mucho mimo y creatividad, en colaboración, entre otros con José Saramago, Premio Nobel de Literatura. Tampoco debemos ocultar su obra pública, la única expuesta a todos: sus pinturas parietales de los Metros de Lisboa y Sao Paulo; Macao, Sao Pedro do Sul o el Memorial José Saramago.

Le conocí en 1989, cuando hizo una magnífica exposición en la galería Tórculo de Madrid y escribí acerca de la belleza de su creatividad. Era una obra sutil realizada con pasta de papel, blanca como la nieve, con incrustaciones de hilo de cobre, que lloraba en un verde veronés produciendo una sensación emotiva. Desde entonces nos vimos con frecuencia en Madrid, Lisboa, Marbella, Betanzos, Porto, Cascais, Peso da Régua…

Junto a João Prates la amistad se intensificó, se clarificó. J. Prates, director del CPS, ingeniero y artista, fotógrafo y hacedor de libros, persona sensible y fiable, colabora con obra y con todo tipo de apoyos hacia el nombre de David, de quien fue amigo y seguidor, confidente y protector, editor y ángel. Y lo sigue siendo, respetuoso guardián de sus esencias. Suyas son las fotografías que aquí se exhiben cabe este texto.

¿Minimalista? Si, pero algo más. Enamorado perene del papel. Comenzó con acrílicos sobre arpilleras, monocromas, pero cuajadas de signos de vida y de silencio. En un principio fue el blanco, luego iba compartiendo espacios con el negro y otros colores de fondos, comprometido con la sobriedad, con la soledad, la elegancia. Fue adjuntando, a modo de collage, otros elementos de hierro, cobre, zinc, madera quemada, acero, latón, en piezas espléndidas de 2011; arcilla, cartones, papeles… Y unas rarezas, ya en 2004, de telas y bambúes, desnudas escenografías para la inauguración de una plegaria.

¿Qué determina la obra de Almeida? La pureza, la limpidez, la esencialidad. Su pasión por el papel atañe al grabado, pero también al amor por los libros propios y ajenos. Gran lector, estaba al tanto de lo que se publicaba, pero es también importante referirse a los libros que ahormó, como dibujante y grabador, colaborando con poetas y escritores. En 1988, puso sus dibujos a la poesía de Egito Gonçalves, O mapa do tesouro, editado por Campo de Letras, Porto, en su colección “Aprendiz de Feiticeiro”.

El más relevante fue Os poemas possiveis de José Saramago con estampas de Almeida. Con unos textos míos y sus serigrafias armó Cadencia, edición de cien ejemplares, Centro Portugués de Serigrafía, Lisboa, 2011, propuesta diseñada y concebida por João Prates. Sin menospreciar las tarjetas que diseñó para recitales y encuentros de poesía.

En España tuvo grandes admiradores y conocedores de su obra como Antonio Lorenzo, Monir, Gonzalo Cabo, Luis Feito, Jesús Núñez, Juan Carrete, José Luis Morales y Marín, J. Mª. Luna, Antonio Maura, Paco Farreras, a quien a su vez admiraba David, que forjó una exposición de su obra en Lisboa y defendía su trabajo a donde fuere. Julio A. Zacchrisson, que fue un maestro del grabado, valoraba y ensalzaba su trabajo por su perfección técnica y su poética andradiana. Tenía mucho de Branco no branco de Eugenio de Andrade.

Me regaló muchas cosas, libros, pinturas, la esculturilla de Pessoa, aquella famosa y primera en el género de Brito. Pero nada tan importante como su amistad, su confianza, su cariño y aquella sonrisa que prometía un paraíso. Tuvo un alto sentido del pudor, que le hizo conducirse con señorío y con solercia, con distinción, con lisura. Cuando hubiera cumplido ochenta años, le recordamos y lo damos a conocer a otros para que, a través de su obra, las nuevas generaciones se hagan una idea del vuelo de su aspiración.

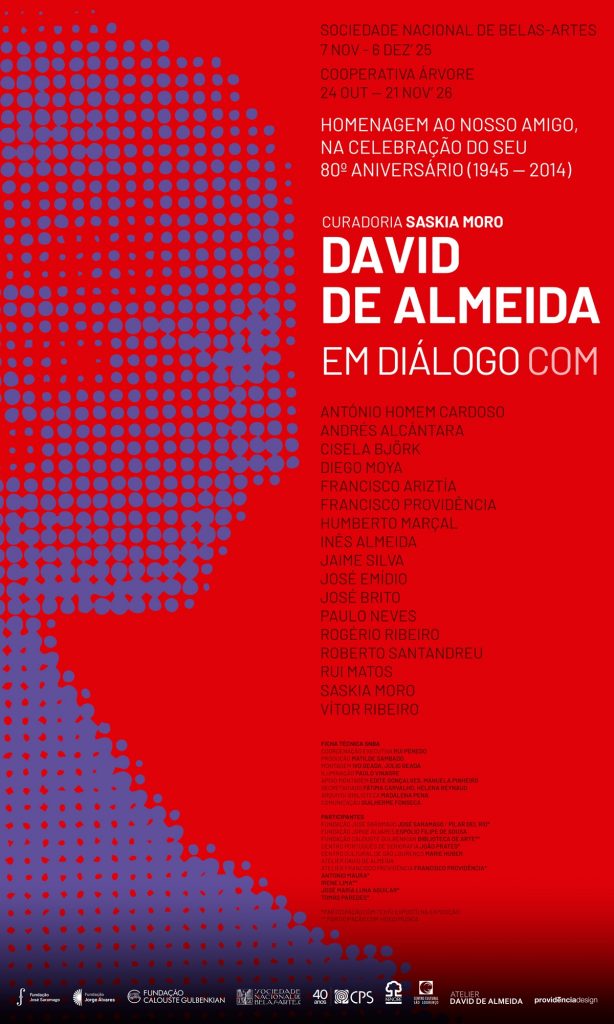

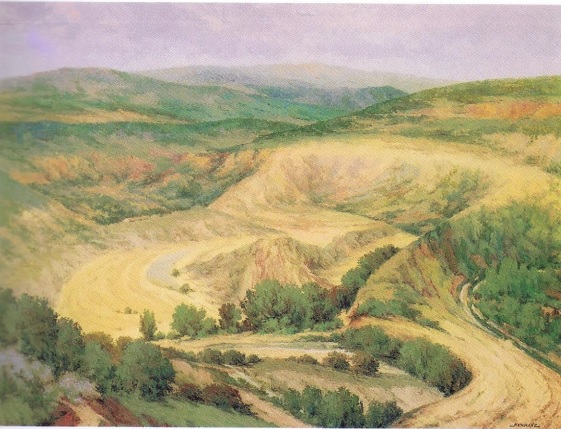

David de Almeida, hijo de herrero, nació en Sao Pedro do Sul el 7 de noviembre de 1945 y falleció en Lisboa, 2014. Eso quiere decir que el pasado 7 de noviembre era su aniversario. Para incidir en esa efeméride, un grupo de amigos y colegas, capitaneados por Saskia Moro, hemos concurrido a este homenaje cuyo contenido se muestra en la sede de la Sociedade Nacional de Belas Artes, Rua Barata Salgueiro, 36, 1250-044, Lisboa, hasta el 6 de diciembre. Después, se expondrá en Árvore, Cooperativa de Actividades Artísticas, de Porto.

Entre los promotores: la Sociedade Nacional de Belas Artes, las Fundaçoes Gulbenkian, José Saramago y Jorge Alvares; AICA Spain, Centro Portugués de Serigrafia, C.C. São Lourenço, Atelier D. de Almeida y las hijas del artista. Mas, el peso de la convocatoria lo ha llevado Saskia Moro, la comisaria de este emociónate encuentro. Saskia Moro, Londres 1967, doctora en Bellas Artes por la Universidad Complutense, con un pie en Madrid y otro en Lisboa, pintora y grabadora, un dilatado historial de exposiciones y premios; trabajó con David y tuvo fuertes lazos de amistad y de aprendizaje con el maestro.

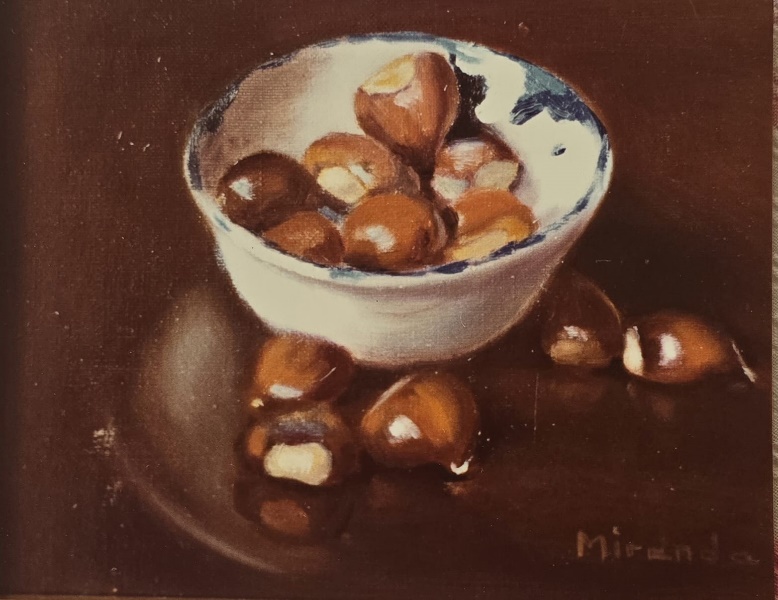

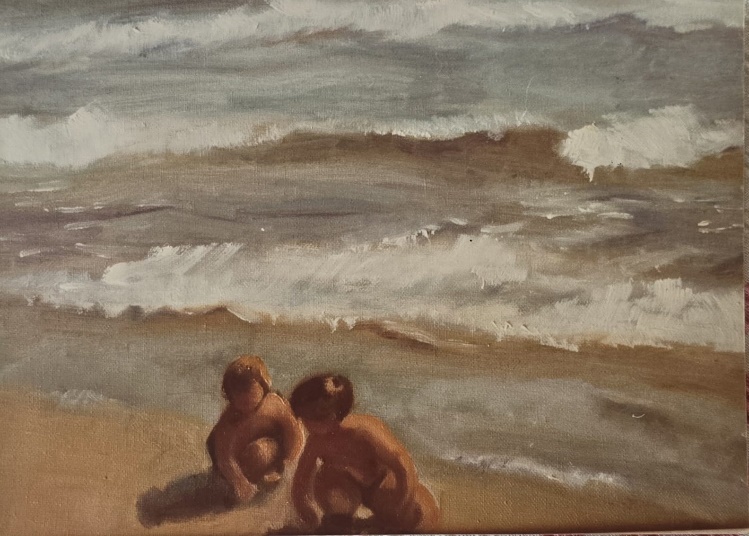

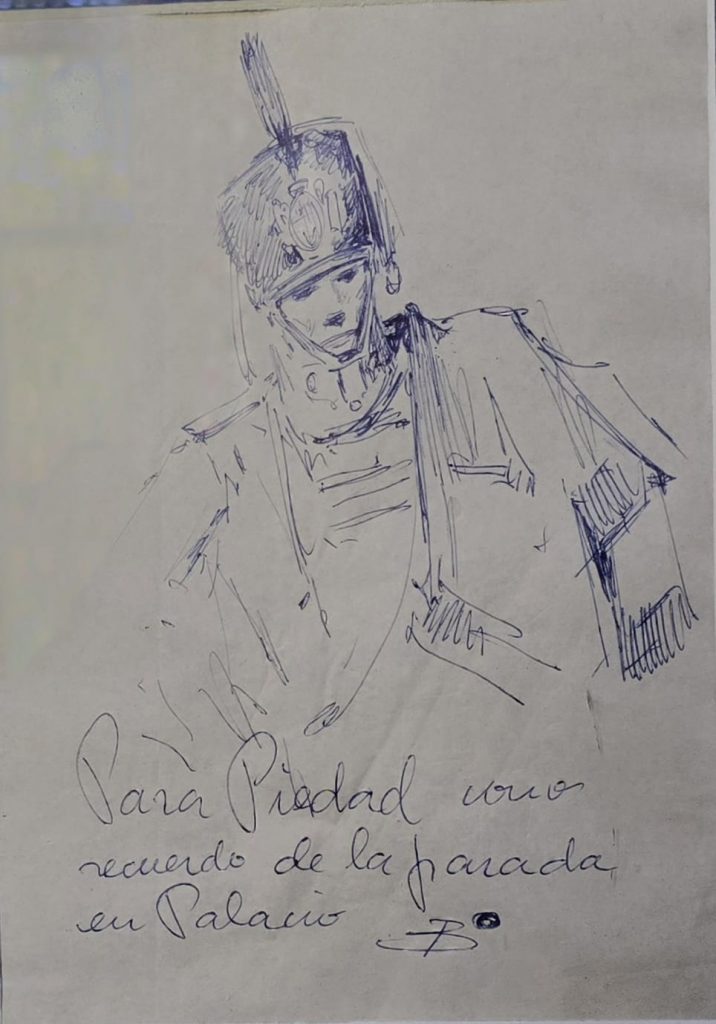

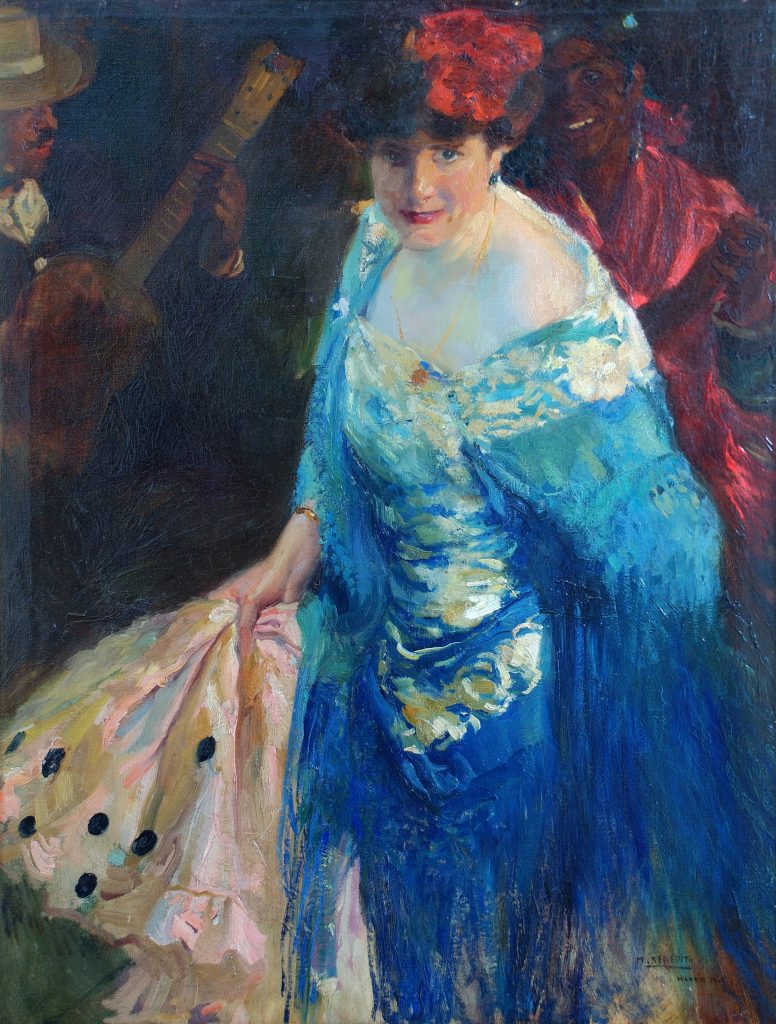

Entre las obras originales de David de Almeida, de distintas épocas y técnicas, se han ubicado las de los amigos: dos piezas realistas, barrocas, en mármol blanco de Vitor Ribeiro. Un calatorao soberbio, la Esfinge Atlántica de Alcántara, cabe otras esculturas de Paulo Neves y Rui Matos. Pinturas de aquella pareja maravillosa formada por Rogério Ribeiro, ya desaparecido y Cisela Björk, pintora y persona a la altura de su excelencia. Obras de Jaime Silva, retratos y miscelánea de Antonio Homem Cardoso; mi admirado y viejo amigo Diego Moya, José Brito, Francisco Providencia, José Emidio y joyería artística de Inés Almeida.

Una mágica fotografía del chileno Roberto Santandreu, mago de la imagen con misterio, del retrato de Francisco Ariztía; los grabados do mestre Marçal y dos obras de la comisaria, Saskia Moro, donde pone de manifiesto la dimensión de su contención y la sutileza de su técnica. Saskia es el arcángel del azul que fluye, sus celajes nos elevan al disfrute de la armonía lírica.

Con la bienvenida de Jaime Silva, SNBA, y Saskia Moro, a la inauguración asistieron: Ana, Sonia e Inés Almeida; Rui Penedo, Pilar del Río, J.A. Pinto Ribeiro, antiguo ministro de Cultura; el compositor y galerista António Prates, la doctora Emilia de Dios, Carmo Lourenço, Ana Barata, Antonio Maura, Humberto Marçal, la celista Irene Lima, el gran Vítor Ribeiro, Roberto Santandreu, el director de la Casa de América Latina, Manolo Gordillo, Cisela Björk, Alexandra Silvano, José Brito, Marie Huber, Mena y João Prates, José Moura, la poeta Lauren Mendinueta, António Homem Cardoso, Diego Kovadloff & Alejandro Erlich Oliva…

David de Almeida paseó la elegancia de su quehacer por cuatro continentes y su obra, vista con ojos del presente, no ha perdido ni un pizco de frescura y actualidad. ¡Cuándo una obra conserva la actualidad y la latencia, adquiere el valor de lo clásico, que tiene que ver con lo que está bien hecho! Propuesta pintiparada para repasar la fertilidad de su existencia y la proceridad de su trabajo: una visión sutil del arte a través de una obra instalada en la dimensión, la riqueza espiritual y la solercia.

Tomás Paredes

Presidente H. AICA Spain