Por Mª Dolores Barreda Pérez

LAS PRIMERAS ARTISTAS DE LA

ASOCIACION ESPAÑOLA DE PINTORES Y ESCULTORES

Desde su fundación en 1910, y después de haber tratado en anteriores números a las Socias Fundadoras de la entidad, y las participantes en el primer Salón de Otoño, vamos a ir recuperando de la memoria colectiva, el nombre de las primeras socias que vinieron a formar parte de la Asociación de Pintores y Escultores.

Justa Pagés

PAGES GONZALEZ BALANDRES, Justa P 1944 1915 MADRID MADRID

La muralista Justa Pages González Belandres, era natural de Madrid, si bien su familia debía proceder de la vecina localidad de Paracuellos del Jarama.

De Justa Pagés se conocen pocos datos personales, aunque sabemos que tenía una hermana llamada Teresa y trabajaba en el Instituto Nacional de Previsión perteneciente al Ministerio de Trabajo.

En algunas referencias se cita que era natural de Madrid, y que había nacido en 1917. Sin embargo, en la ficha de inscripción en la Asociación de Pintores y Escultores consignó como fecha de nacimiento la de 1915. Si hubiera sido al revés, tomaríamos como referencia la de 1917, por eso de que quizás la coquetería femenina le hubiera hecho quitarse algún año, pero nos parece más lógica tomar la de la entidad, expresada por ella misma.

Poco más sabemos de su infancia y adolescencia, salvo que se formó en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando y que a lo largo de su vida residió en la calle Rodríguez San Pedro, antiguo 64 y 70 moderno, de Madrid.

En 1941 se presenta a la Exposición Nacional de Bellas Artes con el cuadro titulado “No todo es coquetería…”, que merece menciones especiales en la prensa al ser considerada obra de una autora “no exenta de cualidades… ya en el modo de pintar, de grabar o de esculpir de ella”…

A la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1943 presentó una estampa de ilustración que era un tríptico titulado “Regina Pacis”.

En 1944 en el antiguo Lyceum Club se instaló el Centro Cultural Medina, en el que la Sección Femenina se encargó de realizar exposiciones renombrándose como Círculo Medina. Ese año, organizó una exposición que se inauguró primero en los salones de El Escorial y posteriormente se trasladó a Madrid, en la que se exhibieron 70 obras de artistas como María del Carmen Álvarez de Sotomayor, Pilar Largarde, Aurora Mateos, Marisa Roësset, Rosario de Velasco, Justa Pagés y Eulalia Luna entre otras.

En el año 1947 se organizó otra exposición de arte llevada a cabo por la Delegación Nacional de la Sección Femenina de FET y JONS en el Círculo Cultural Medina, que permaneció abierta entre los días 2 y 16 de abril. Entre las artistas que figuraron encontramos a María Del Carmen Álvarez de Sotomayor, María Josefa , Pilar y María del Rosario Álvarez de Sotomayor, Pilar Barrera, Pilar Carrillo de Albornoz, Tere Font, Josefina Gallo, Irene Gracia, Pilar Gracia, Ana María Jurado, Emilia Lagarde, Merche Leza, Aurora Lezcano, Marquesa de O’ Reilly, Eulalia Luna, María Josefa Luna, Sofía Morales, Justa Pagés, Amelia Portella, Marisa Roësset, Maruja Rodríguez de Aragón y María Ana Rojas.

Fue en ese mismo año en que Justa Pagés realizó una Exposición en los Salones Macarrón de Madrid, exhibiendo composiciones religiosas, figuras y bodegones.

José Francés firmó una reseña en La Vanguardia con motivo de esta exposición, en la que decía que …” Justa Pagés muestra en las Salas Macarrón un vigor masculino, un rigor robusto. Grandes lienzos de composición, retratos, temas místicos. Aquí hallamos una capacidad fuerte, expresiva e incisiva. El afán creador disciplinado por un feliz aprendizaje de la forma y del color. A veces es casi áspero de tan penetrante ese afán realista de Justa Pagés. Para ella, el postimpresionismo se viriliza de naturalismo, de terrible preocupación realista. El modelo humano encuentra en ella tenaz, exigente interpretación. Me parece uno de los más recios artistas de nuestro tiempo, aunque a muchos les parezca ver ausencia de sensibilidad peculiar femenina”.

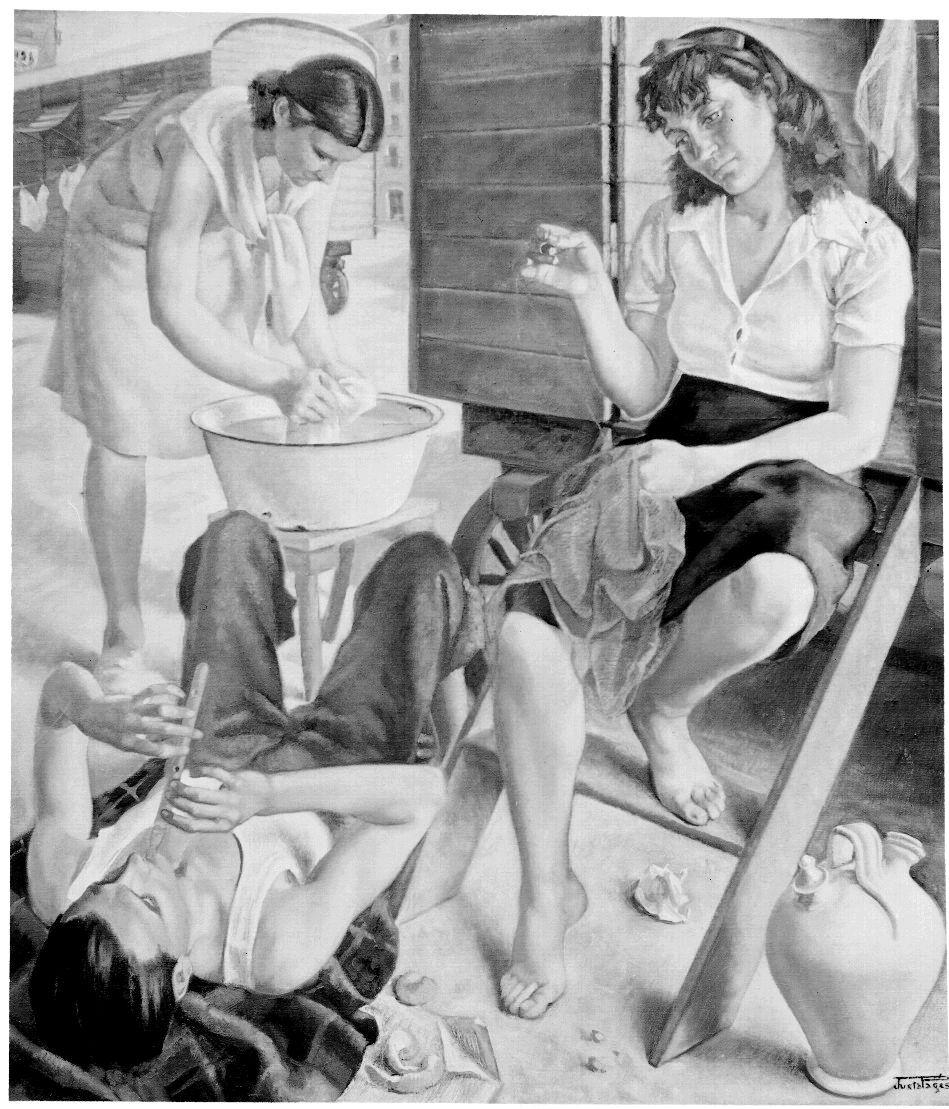

«Melodía estival «del 23 salón de otoño

En la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1948 estuvo presente con una composición de tipo mural. Ese año participó además en el Salón Nacional de la Acuarela que organizaban los Amigos del Arte, destacando el diario ABC …”en la pintura de figura, el escorzo en enérgico modelado de Justa Pages”…

En el XXIV Salón de Otoño de 1948 obtuvo la Primera Medalla.

En 1949 su obra estuvo presente en la Exposición de Arte, Pintura y Escultura Modernas, Arte Retrospectivo y Carteles que se celebró en Sevilla, en el pabellón de Perú.

Participó también en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1950, en cuya crítica, Manuel Prados López señaló que …”No queremos dejar de citar obras que justifican esencialmente el prestigio del certamen. Así, recordamos: “Títeres”, de Justa Pagés”….

En 1952 participó en la Bienal de Dibujantes, Acuarelistas y Grabadores Españoles y Americanos que se celebró en el Palacio de Cristal del Retiro.

Ese mismo año, en la Exposición Nacional de Bellas Artes, Camón Aznar aseguraba de su obra que …”El gran lienzo de Justa Pagés es de un audaz sentido historial, compuesto como un friso, pero con el fallo de los cuadros modernos de tema religioso. Mientas los personajes del séquito evangélico se hallan efigiados con normales carnaciones, la figura de Jesús decae y se desvanece en flojos rasgos de la más lacia cinografía”…

Sin embargo, la obra titulada “Pasaje evangélico” que tan poco gustó a Camón Aznar, mereció Medalla de Tercera Clase, según publicó el BOE, pese a que en distintos diarios de la época, figurara que había conseguido la Medalla de Primera Clase.

José Camón Aznar firmaba una pequeña crítica en el ABC de noviembre de 1952, con motivo de otra exposición que la artista realizó junto a Fernando Briones y Juan Mirasierras, en la que apunta que “En los cuadros de Justa Pagés hay que consignar, como su principal virtud, un dibujo muy firme y de líneas amplias. Pero su pintura es dura, con un empaste monótono y opaco. Lo más estimable de estos lienzos es su concepción sólida y corpulenta, que en alguna composición modela fuertes volúmenes. Es lástima que las masas de color que los cubren resulten tan apagadas y faltas de calidades. Este arte quizá se vitalizaría si se le diera una mayor importancia a la luz, matizando sus efectos y aligerando la sequedad cromática con brillos más fugaces”.

En la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1954, el ABC destaca que …”en el cuadro de Justa Pagés, las formas son en exceso sólidas y de maciza corporeidad”.

Mujer trabajando. Justa Pages. Fototeca_MORENO

Justa Pagés fue una de las artistas que realizó distintas obras para el Instituto Nacional de Colonización.

El Instituto para la Reforma y el Desarrollo Agrario (IRYDA), que antes se llamaba Instituto Nacional de Colonización (INC), se creó en 1939 como instrumento de la nueva política agraria, dependiente del Ministerio de Agricultura. La estrategia política sustituía la redistribución de la tierra por una política de colonización basada en la transformación del medio rural que permitiera asentar en pueblos de colonización un campesinado autosuficiente.

Su incidencia social, económica, agronómica y paisajística fue innegable. En la comunidad científica hay unanimidad en la relevancia de la obra arquitectónica de la política de colonización, expresada fundamentalmente a través de la construcción de más de 300 nuevos pueblos en toda España, situados en las cuencas de los ríos, suponiendo la actuación urbanística más importante de las realizadas en el medio rural en España en el siglo XX.

Cada uno de esos pueblecitos contó con una nueva parroquia, cuya decoración estuvo a cargo de alrededor de 70 artistas como Manuel Millares, Pablo Serrano, Manuel Rivera, Manuel Herández Mompó, Arcadio Blasco, Amadeo Gabino, Rafael Canogar, Manuel Mampaso, Antonio Suárez, Antonio Valdivieso, José Luis Sánchez, Carretero, José Vento, Isabel Villar, Menchu Gal, Justa Pagés, Teresa Eguíbar, Pablo Serrano Delhy Tejero, Arcadio Balsco, los hermanos Atienza, Antonio H. Carpe, Julián Gil, José Luis Vicent, Antonio Povedano …

La iglesia desempeña un papel fundamental en el panorama español de la posguerra, por ello, una de las partes más importantes y más representativas de estos nuevos pueblos de colonización van a ser sus iglesias; unos edificios que fueron dotados de los elementos necesarios para llevar a cabo los rituales religiosos: mobiliario litúrgico (mesas de altar, pilas bautismales, pilas para el agua bendita, confesionarios, lámparas, veletas, campanas, etc.) y otros elementos donde cabía una mayor intervención de los artistas plásticos (pinturas, esculturas o mosaicos), todo ello regido por las pautas de funcionalidad y síntesis.

Al tratarse de obras construidas de nueva planta, la dotación del INC debía ser completa. Esto ayuda a la realización de la “obra de arte total” que se buscaba recuperar en los años ’50, a lo que se une el interés en la posguerra por volver a usar las técnicas tradicionales, condicionados por la situación que se vivía, en la que los materiales tenían que ser por necesidad los de la tierra y las técnicas artesanales, volviendo al trabajo tradicional y permitiendo la integración de las artes.

El INC siempre defendió unos valores estéticos avanzados, como la introducción de la abstracción, gracias a José Luis Fernández del Amo, Director del Museo Nacional de Arte Contemporáneo, que a la vez era arquitecto del Instituto desde 1947, siendo él mismo el que recomendó a las autoridades el encargo de murales y esculturas al gusto de la nueva estética que no fue entendida por todos, lo que llevó a que muchos obispos no quisieran bendecir algunas obras, retirándolas o destruyéndolas en el peor de los casos. Aunque la realidad es que no todo fue arte de vanguardia.

Para Fernández del Amo, si la arquitectura tomaba conciencia de su responsabilidad en la formación de un ambiente que mejorara la condición del medio y aportase alegría de vivir del hombre, una buena parte había de corresponderle al arte, siendo el arte religioso, en palabras de José Luis Sánchez, el único arte social aplicado que se podía hacer en España entonces.

Una de estas manifestaciones, ligada indisolublemente a la arquitectura, era la pintura mural, entendida como superación de la pintura de caballete y portadora, además, de un destino social. Desde las páginas de la Revista Nacional de Arquitectura se insistía en que había que romper la división de funciones y el arquitecto debía ser a la vez muralista, una idea de arquitecto total que concibe toda la obra completa, desde la arquitectura hasta su decoración y acabado final.

Las bases de esta nueva pintura mural eran el realismo y la religiosidad. Con el muralista José María Sert, se iniciaba una labor de muralismo que seguirían maestros como Daniel Vázquez Díaz, Ángel Carretero, Francisco Farreras, José L. Gómez Perales, Manuel Villaseñor, Justa Pagés, Carlos Lara, Delhy Tejero, Manuel Mampaso, Javier Clavo, etc., siendo los años 50 la década más importante para el muralismo.

Justa Pagés pintó retablos y murales en siete pueblos de Badajoz, de Cuenca y de Toledo.

Según ella misma confesó en una entrevista, su trabajo fue muy gratificante para ella y no tuvieron que convencerla con la promesa de unos billetes para que pusiera manos a la obra, “Lo hubiera hecho gratis”, asegura y piensa que, si tuvo muchos encargos, fue “porque yo no he sido muy vanguardista, sino más bien realista. Había gente que se reía de lo moderno, que no les gustaba y, entonces, me preferían a mí… Siempre están en contra de lo que se hizo en tiempos de Franco, todo lo critican, hasta los pantanos que se hicieron entonces. Antes no se pensaba en política ni nada de eso; ahora, todo es política”.

En Toledo, y para Talavera la Nueva, una entidad local menor perteneciente al municipio de Talavera de la Reina, pintó el Retablo de la Iglesia parroquial de San Francisco de Asís.

Retablo de Talavera la Nueva

En Badajoz realizó los siguientes trabajos:

En la pedanía de Novelda del Guadiana, y para la Iglesia parroquial de Santa María Magdalena, Justa Pagés realizó un tríptico del evangelio alusivo a la santa con La crucifixión de Jesús en la cruz, en el centro y de mayor dimensión, y otras dos menores de la unción de los pies de Jesús en Betania y la aparición de Jesús Resucitado.

Retablo de Novelda del Guadiana

En la pedanía de Sagrajas, en la Iglesia parroquial de La Asunción de Nuestra Señora, pintó el retablo.

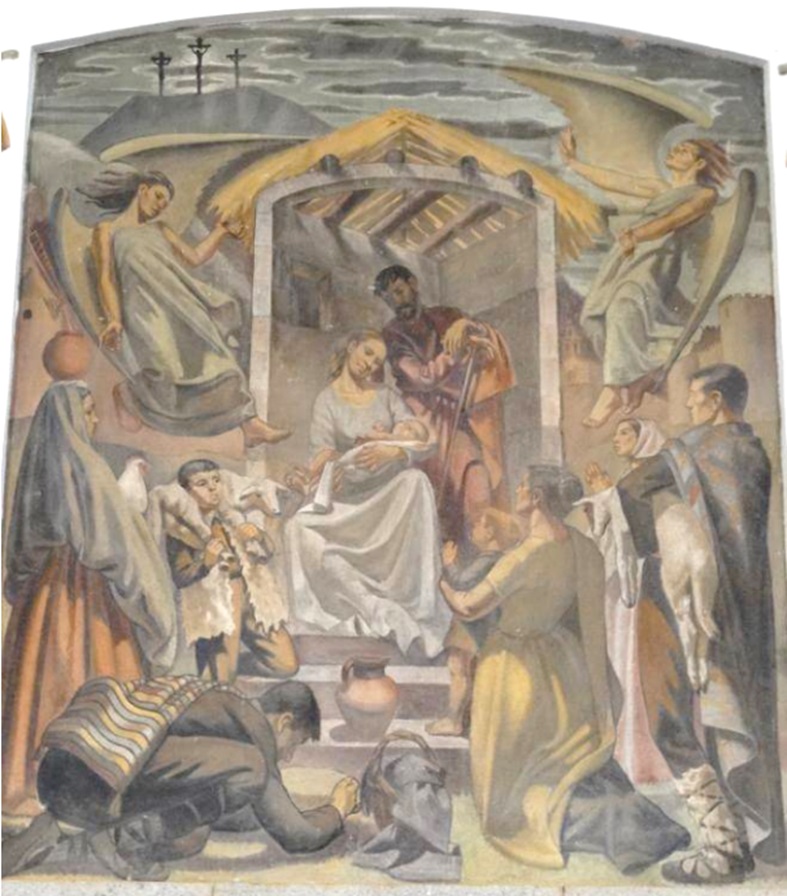

Para la Iglesia parroquial de La Sagrada Familia de la localidad de Valdelacalzada, en 1951 realizó un mural al temple con el tema de la Natividad, que recrea la adoración al Niño Jesús.

Retablo de Valdecalzada

La perspectiva que conforman las figuras laterales centra la atención en la Sagrada Familia, en una composición académica, de trazo firme pero con una paleta de colores apagados y poco definidos, con dos ángeles arrodillados que portan filacterias. Se distinguen dos pasajes: La Adoración de los Pastores que portan ofrendas (una gallina, ovejas y alimentos) en primer término y El Nacimiento de Cristo bajo una choza de madera y paja ocupando el segundo plano. Como fondo se plantea un recinto amurallado y en último término se reconoce, sobre una colina y entre un cielo nuboso, un Calvario. Sobresale la calidad artística y el estilo realista de la obra. Presenta un dibujo preciso y académico; los colores acentúan el potencial expresivo del conjunto.

Para la Iglesia parroquial de Nuestra Señora de Guadalupe, de las Gargáligas, una entidad local menor cercana a Don Benito, y dentro del Plan Badajoz, realizó dos grandes tablas de la Adoración de la Virgen, hoy en paradero desconocido, que componían el retablo, y que conocemos gracias a una fotografía del Centro de Estudios Agrarios de Mérida y a las facilitadas por matrimonios del pueblo durante su boda. El retablo iba montado sobre una sencilla estructura de hierro y mostraba, bajo la imagen escultórica de la Virgen de Guadalupe, una tabla con dos querubines, y en los laterales, con mayor formato, ángeles orantes proyectados en perspectiva y con los brazos alzados hacia la Virgen. Su morfología, aunque muy dinámica, presentaba un tratamiento algo más académico que el resto de artistas, y es común a los retablos más complejos pintados por ella.

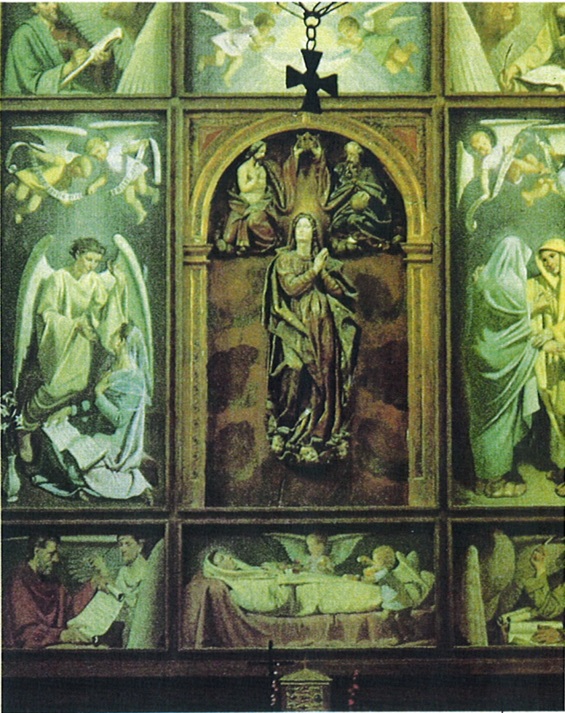

Retablo de Gargálidas

Para la Iglesia parroquial de San Miguel de la localidad de El Torno, municipio perteneciente al Valle del Jerte, en Cáceres realizó el retablo de San Miguel, que según la historiadora Ricarda López, “es bellísimo, de una gran calidad y modernidad”, y que “está firmado por el escultor José Luis Vicent y la pintora Justa Pagés en 1949. Concebido como un tríptico representa en su calle central, en alto relieve, al arcángel San Miguel pisando el dragón; y en las a las cuatro pinturas al óleo con escenas del sacrificio de Isaac, la resurrección de Cristo, la expulsión del paraíso de Adán y Eva y la Coronación de María.

Retablo de la Iglesia de El Torno

Después de estos trabajos, sabemos que fue una de las artistas que participaron en un proyecto muy especial: el libro de escritoras más caro de la historia.

Es un ejemplar único en el mundo, encuadernado en piel, en un estuche con piedras y metales preciosos, y que solo un puñado de personas han podido leer

Estamos hablando de un libro en tapa dura de piel con seda y raso naturales, con piedras preciosas, platino, oro y plata, zafiros y rubíes; del que solo existe un ejemplar así en el mundo; y que se regaló a Fabiola de Mora y Aragón con motivo de su matrimonio con el rey Balduino de Bélgica, convirtiéndose así en la Reina Belga.

Para su boda, la escritora Juana Marín decidió elaborar un libro homenaje a esta española; la idea le vino de un columna del poeta Raimundo de los Reyes, a quien luego pidió que escribiese el epílogo para el libro.

El proyecto consistía en solicitar a escritoras —y mujeres destacadas en general— que enviasen textos; al mismo tiempo solicitó a dibujantes y pintoras que proporcionasen ilustraciones para acompañar los cuentos y poemas. No era necesario ser escritora, tan solo enviar un cuento o poema y se seleccionarían los mejores.

La cantidad de obras recibida fue inmensa, y se realizó una criba nada despreciable para dar lugar al tomo, de 367 páginas de extensión, lleno de poemas, cuentos, canciones, incluyendo partituras, para las cuales se contó con compositores, e ilustraciones.

Se costeó con las contribuciones recibidas de participantes y demás donantes y, en gran parte, con fondos de la misma Juana Marín y su marido.

El veintitrés de mayo comenzó la encuadernación, obra de Antonio Valencia, en piel de cabra color esmeralda con guardas de seda natural. El estuche que contiene al libro es de la misma piel forrado de raso natural color marfil.

Para rematar la encuadernación y el estuche se llevó a la joyería Villanueva y Laiseca donde le añadieron cantoneras de plata con rubíes sobre oro, el cierre lleva un zafiro, también sobre oro, y en la cubierta tiene una corona real de oro y platino con cinco brillantes, tres esmeraldas, dos rubíes y cuatro esmaltes; los dibujos sobre la piel son de oro y plata y la llavecita es de plata dorada. Así, el uno de junio se terminó la fabricación de este libro y se presentó durante la XX Feria Nacional del Libro en Madrid.

A Fabiola de Mora y Aragón se le entregó en Bélgica, en el palacio de Laeken, la nochebuena de 1961.

Justa Pagés fue una de las ilustradoras.

A partir de estas fechas, poco o nada se sabe de ella, más que dejó de pintar y se dedicó a su familia.

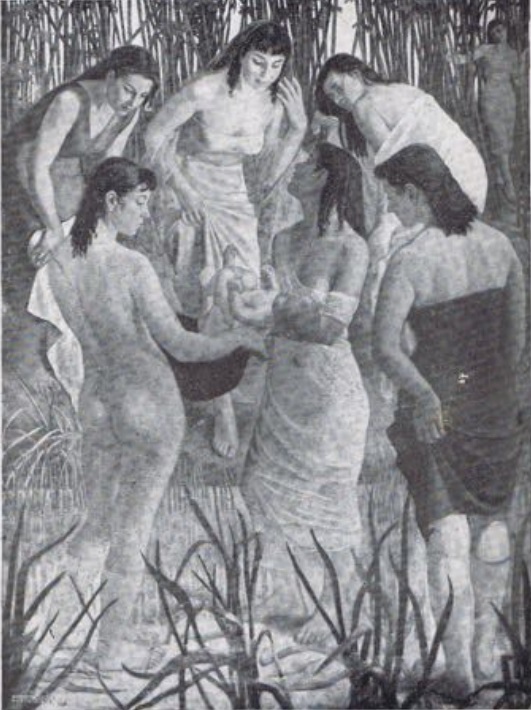

El salvado de las aguas del 22 salón de otoño

Justa Pagés y la AEPE

En el XVI Salón de Otoño de 1942 participó con la obra

179.- Calma, óleo

En el XVII Salón de Otoño de 1943 participó con la obra

276.- Otoño, óleo

En el XVIII Salón de Otoño de 1944 participó con la obra

103.- Costureras, óleo

En el XIX Salón de Otoño de 1945 participó con la obra

164.- Trotamundos, óleo

En el XXI Salón de Otoño de 1947 participó con la obra

30.- El Tocado, óleo

En el XXII Salón de Otoño de 1948 participó con la obra

106.- El salvado de las aguas

En el XXIII Salón de Otoño de 1949 participó con la obra

188.- Melodía estival

En el XXIV Salón de Otoño de 1950 participó con la obra

14.- Eva, óleo