Mª Dolores Barreda Pérez

Secretaria General

Secretaria Perpetua de la AEPE

El 10 de septiembre de 2024, un medio de comunicación anunciaba que la tía Sandalia, considerada una notable representante del arte naif????, llegaba al Museo Reina Sofía en una exposición de sus pinturas y esculturas, anunciándola incluso como futuro Premio Nacional de Artes Plásticas 2024.

A mí me extrañó que dijeran algo así, ya que el plazo para presentar candidaturas y propuestas para dicho premio, no había finalizado todavía, pero no quise pensar mal ni adelantar acontecimientos.

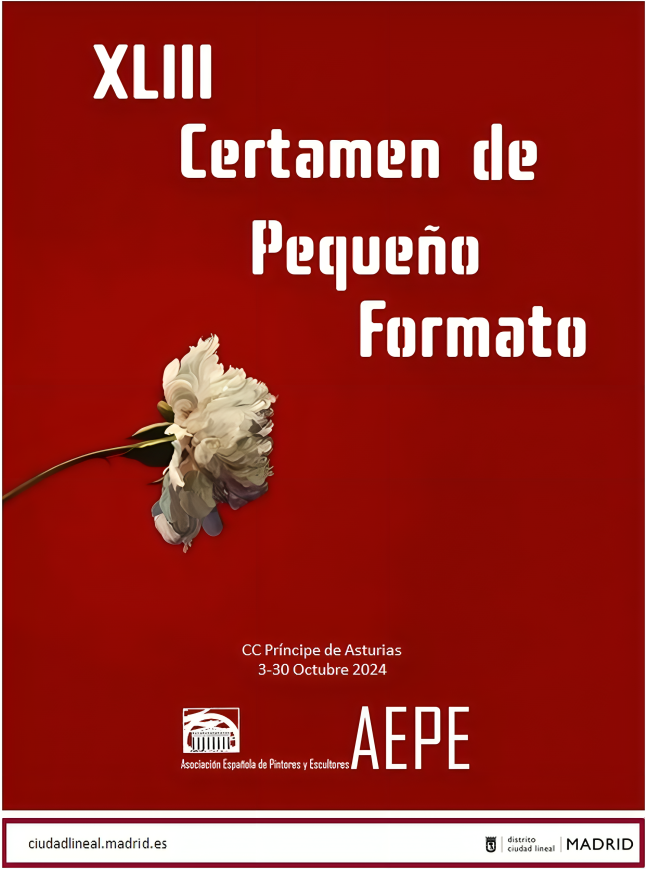

Ese mismo día, la Asociación Española de Pintores y Escultores presentaba formalmente al Ministerio de Cultura su propuesta, postulando al artista José Luis Galicia para el Premio Nacional de Artes Plásticas 2024.

A su vez, la Asociación de Escritores y Artistas Españoles (AEAE), presentaba su propuesta en favor de la Asociación Española de Pintores y Escultores para el mismo premio.

Ambas candidaturas, contaban con avales de otras reconocidas entidades culturales españolas. Ambas, representan a las Bellas Artes en el más amplio sentido de la palabra.

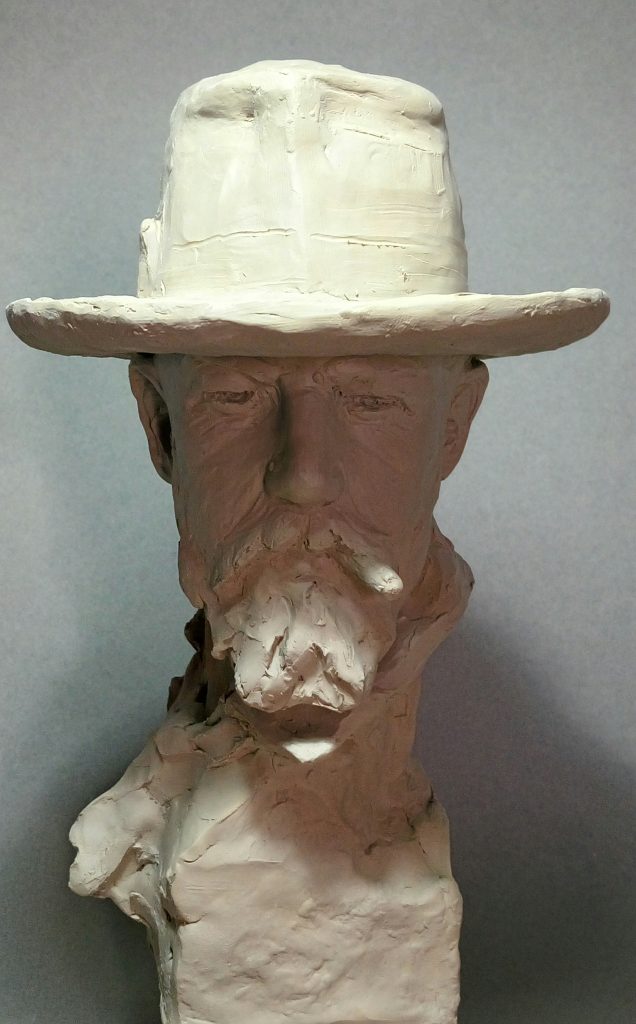

José Luis Galicia, Medalla de Honor de la AEPE 2023, es pintor, escultor, grabador, poeta, decorador, director artístico y constructor de decorados cinematográficos. El último amigo vivo de Picasso, a quien España debe que el Guernica pueda aquí contemplarse, cuenta en su haber con más de 200 películas y con obras pictóricas inolvidables como los techos de la catedral de la Almudena de Madrid, o sus Tauromaquias, maravillosas obras litográficas.

Pero José Luis Galicia es, ante todo, historia viva del arte y la cultura españolas.

No se trata aquí de relacionar su currículo ni sus méritos, que los tiene y muchos. Solo de destacar lo completo de una figura que engloba todas las Bellas Artes en su concepción más amplia, tanto de fondo como de forma.

No ha podido ser.

Tampoco debo glosar los méritos de la Asociación Española de Pintores y Escultores, con más de 114 años de vida societaria al servicio del arte de España. Es inútil contar una historia de tantos años dedicada al arte y a los artistas, dedicada al mundo de las Bellas Artes. Quienes la conocéis, sabéis de su importancia y trascendencia en el mundo del arte de la España de los siglos XX y XXI.

Sí cabe destacar, y mucho, que nuestra nominación haya venido de manos de la Asociación de Escritores y Artistas Españoles (AEAE), una institución que se honra de haber tenido en sus salas a cinco premios Nobel y cuya rica historia corre pareja a la de esta casa, si bien su fundación es más antigua.

Nacida en 1871, con el apoyo de la Casa Real que hoy conserva, ha tenido como socios y fundadores a importantes personalidades como Emilio Castelar, Gaspar Núñez de Arce, José Echegaray, Canalejas, Ramos Carrión, Juan Valera, Campoamor, Mateo-Sagasta, Ricardo de la Vega, Pérez Galdós, Jacinto Benavente Tomás Bretón, Julio Nombela, Casado del Alisal, Dióscoro Puebla… y artistas socios también de la AEPE como Alcalá-Galiano, Benlliure, Manuel Benedito, el Marqués de Lozoya, Carralero…

A principios del siglo XX, el propio Alfonso XII encomendó el Instituto Cervantes a esta entidad, que es poseedora del Panteón de Hombres Ilustres de la Sacramental de San Justo, donde reposan los restos, entre otros, de Eduardo Rosales, Bretón de los Herreros, Mariano José de Larra, Espronceda, Hartzenbusch, Gómez de la Serna… y otras personalidades destacadas del mundo de las Letras y las Artes.

Desde su fundación, la intelectualidad española ha estado representada en el seno de esta Asociación con las figuras más señeras de nuestra cultura en el campo de las artes y de las letras de los siglos XIX y XX. Su trayectoria abarca desde la última etapa del Romanticismo, hasta la postmodernidad en que ahora se definen el Arte y las Letras en el seno de una etapa tecnológica que imprime en los escritores y artistas una actitud de desafío ante un nuevo compromiso histórico.

Ha sido pues, todo un honor que agradecemos y valoramos enormemente, que una institución con la historia de la AEAE, propusiera a la AEPE para tan importante premio nacional. Pero como decíamos con José Luis Galicia, no ha podido ser.

Ha vuelto a ganar la performance de un artista pluridisciplinar.

Lo grave de todo esto es que si leemos los méritos que el propio Ministerio de Cultura ha desgranado, pues me quedo como siempre, con cara de ¿????????, porque son puros eufemismos que lo mismo sirven para unos que para otros. Como se dice en el argot, “si sale con barba San Antón y si no, la Purísima Concepción”.

Analicemos lo que dicen, a ver si alguien se entera de una vez bien de qué va todo esto. El jurado ha destacado al artista… “por una trayectoria consolidada cuya obra artística, intelectual y material abarca múltiples campos de sentido y formatos aparentemente opuestos, integrando las prácticas curatoriales y de investigación en su quehacer artístico”…

Además, el jurado ha señalado que, en su obra, “logra atender, rescatar y reinsertar en nuestra esfera pública la cultura popular en sus expresiones más ingobernables, investigando de manera genealógica las manifestaciones estéticas y simbólicas de aquellas comunidades a las que se les hurtó o no se les reconoció un espacio de representación. Sus metodologías han abierto nuevos campos en las prácticas artísticas más allá de la crítica institucional”.

A su vez, el jurado ha destacado entre sus proyectos “el ‘ARCHIVO FX’, un fondo documental y una máquina de pensar a partir de las imágenes de la iconoclastia en España entre 1845 y 1945, entroncándolas con las vanguardias. Las cuestiones de estética, conocimiento y violencia han interesado al artista desde siempre y se han materializado en multitud de obras y exposiciones. Su otro proyecto de largo recorrido es ‘Máquina P.H.’, que ha logrado ampliar el campo del arte con la introducción de las potencias del gesto, el cuerpo, el lenguaje y la música, de lo flamenco con claves totalmente novedosas. El giro performativo en nuestro país no puede entenderse sin su trabajo”.

Finalmente, el jurado ha expresado que el artista “trabaja transformando estructuras de conocimiento, formas de presencia y acción en el mundo, en la comunidad, con los otros, con muchos otros, generalmente excluidos de la forma social hegemónica. Asimismo, ha incorporado una sensibilidad feminista desde un pensamiento de lo popular y lo invisibilizado”.

Pues eso, ahí queda dicho. Sin quitar méritos a nadie, este es el Premio Nacional de Artes Plásticas 2024, dotado con 30.000 euros.

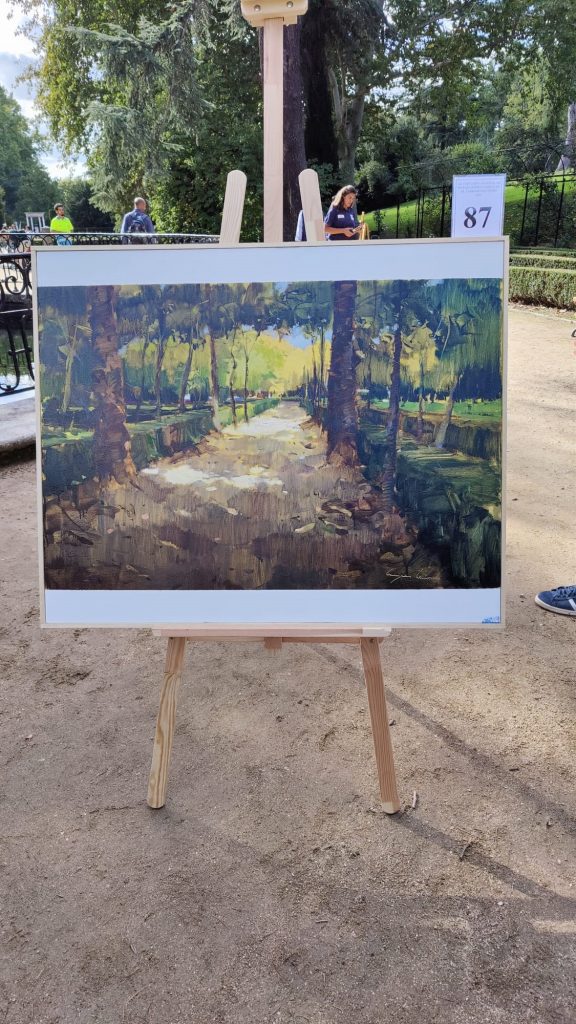

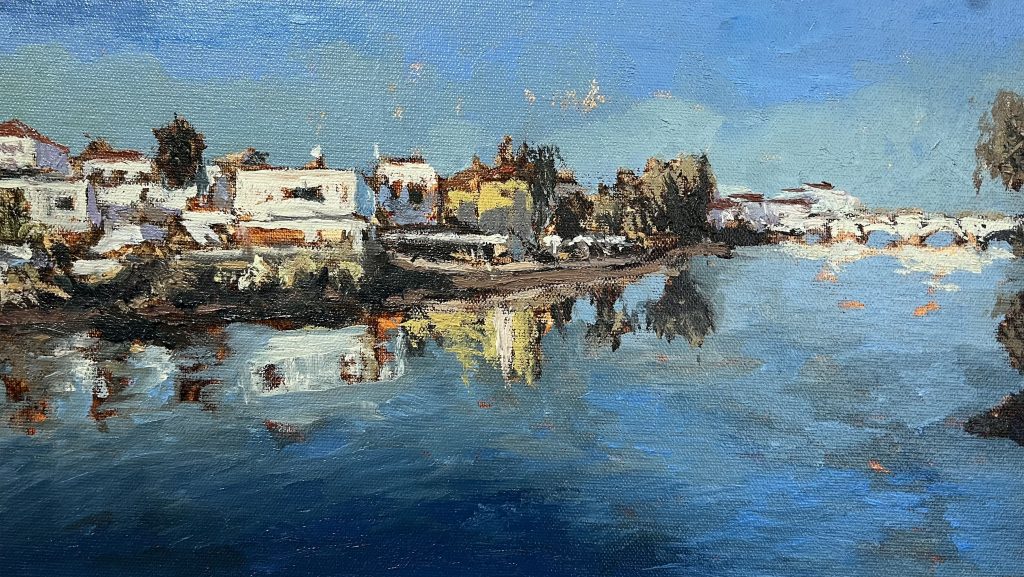

Y hete aquí que perteneciendo a una entidad de artistas, se me ha ocurrido preguntar entre algunos de ellos si conocían al ínclito. Nadie me ha sabido decir. Así que aprovechando un encuentro artístico de los primeros del otoño madrileño, he vuelto a insistir, por tozudez e inocencia más que por otra cosa y lo mismo, ningún artista sabía de quién estaba hablando. Parece ser que nadie lo conoce, salvo los artistas de la movida del performance.

Hagan la prueba, por favor. No duden en salir a la calle y preguntar por el galardonado. Mucho me temo que si la gran mayoría no conoce el nombre de artistas como Van der Goes o Salzillo, como Juan Gris o Ibarrola, por poner solo unos ejemplos, vayan a conocer a este autor del “giro performativo”…

Por lo visto, sus trabajos se han podido ver en el Museo Reina Sofía. Sí, sí, el mismo que ahora expondrá las obras de la tía Sandalia… que a este paso, se va a convertir en museo del performance, es decir, el del todo vale, siendo ya el del arte conceptual en donde prima la idea sobre la obra… y así nos va.

Ese Museo en el que se han atrincherado los posmodernos de la vanguardia, que premia y compra con el dinero de todos los españoles instalaciones y performances efímeras y ridículas que nos hacen creer al resto de contribuyentes que estas basuras son lo más de lo más de la modernidad.

Y es que llevamos décadas cuestionando el arte académico. Huimos de todo aquello que huela a tradición y clasicismo, enfrentándolo continuamente con la modernidad y el vanguardismo.

El daño que se ha hecho en tantos años a los estudiantes de Bellas Artes es atroz e irreparable. El que se sigue haciendo es criminal y nauseabundo.

A ellos, a los estudiantes, les hemos dicho que ser creadores era algo divertido y que solo tenían que poner en marcha su imaginación, porque todo valía.

Les hemos hecho ver que no hace falta más, y en lugar de enseñarles a hacer primero el rabillo de la eñe, se ha aprobado y difundido, que el arte conceptual lo era todo, y con ese todo, pues ya tenían bastante.

Así que llevamos décadas hablando del distanciamiento entre el público y la vanguardia, pero lo hacemos como algo asumido y natural, es decir, es normal que el público no entienda ese arte, pero no pasa nada tampoco porque no lo entienda.

Lo irreverente y escatológico se ha adueñado del arte y el mundo especulativo se ha hecho con el control para enseñarnos y adiestrarnos, para hacernos ver, qué es arte y qué no, por supuesto alejándonos de cualquier autoridad intelectual cualificada.

Se trataba de cambiar la percepción del arte y convertirlo en algo insulso y sin sentido, superficial e insustancial, sin posibilidad de ser un medio con capacidad cuestionadora y vivificante de la sociedad.

Por eso, el arte se ha vuelto espectáculo y postureo. Y todo ya son performances creativas y arte conceptual sin ningún tipo de calidad ni gusto. Hay que ser transgresor y cuanto más ruido hagas, más cotizarás y más se hablará de tu obra.

De ahí que surjan ahora los espectáculos de masas que con exposiciones inmersivas solo buscan hacer caja bajo la pretensión de educar a las masas, como si de ganado se tratara. En aras de los tecnológico, la sociedad se ha transformado y solo quiere experiencias inmersivas en las que compartir con el autor las sensaciones de la obra.

Sensaciones banales, por supuesto, nada gratificantes y hasta humillantes diría, que evitan que podamos ponernos a pensar, a comparar, y nos entontecen con colores y música.

La glorificación de la ignorancia es la tónica general del artisteo patrio. Y como la ignorancia es atrevida, crece el ego y el narcisismo frívolo de las obras y los artistas.

Visto así, las obras de arte actuales, los trabajos creativos que de este caos nacen, han perdido cualquier relevancia que pudieran tener, ya que su papel social ha cambiado completamente, debiendo adaptarse a la conveniencia social de lo políticamente correcto, en base a un mal entendido respeto al prójimo que lleva, irremediablemente, a la censura creadora de la que tanto queríamos huir hace décadas.

Y por si esto no fuera poco, el Ministerio de la Incultura nos regala con premios, como el concedido hace unos días, reafirmando esa enseñanza en las facultades de Bellas Artes de las universidades españolas, para confirmar y dar veracidad a este nuevo arte conceptual que se ha adueñado de la cultura en España.

Por lo visto, el Ministerio de Incultura tiene como premisa fundamental a la hora de otorgar sus premios culturales, que los galardonados mantengan un “compromiso progresista”, requisito este no reflejado expresamente en las bases de ningún premio, pero que es esencial a la hora de contemplar cualquier propuesta.

Eso sí, ocurre en todo el mundo igual. Decimos que “Spain is diferent”, pero en esto como en otras muchas cosas, es más de lo mismo. Los gobiernos de los diferentes estados se preocupan más por los usos revisionistas históricos, feministas, igualitarios y coincidentes con la agenda 2030, que con los auténticos méritos personales y profesionales de los aspirantes. Esos no cuentan para nada.

Sólo cuenta que fulano o mengana están muy bien relacionados con el movimiento “X”, que luchan por una sociedad justa e igualitaria, y podríamos llenar frases y párrafos enteros a base de eufemismos que a fin de cuentas no dicen nada.

Pero nadie dice cómo pintan o cómo esculpen, sólo que escupen y perdónenme el término, “igualdad”.

Y es que si nos fijamos bien, cada vez que el Estado español concede un premio, las frases que se ponen en boca de los Jurados son de lo más explicativas. Ejemplos hay muchos y muy abundantes…

“incorpora de una manera orgánica la diversidad de lenguas que caracterizan y enriquecen nuestra sociedad y cultura”… “pionera del arte textil en España, con un lenguaje femenino, vernacular y colectivo”… “temáticas que siguen siendo vigentes y que estructuran social y políticamente la discriminación, sobre todo de las mujeres, así como el sufrimiento individual y colectivo que relega a ciertas personas, como masa anónima, al margen de la sociedad”…

Y así podríamos seguir con la tontería, porque son ya muchos, muchísimos años los que llevamos escuchando sandeces de este tipo. La ideología es la clave, no la calidad y el mérito.

Eso ya no cuenta para nada. Degradar unos galardones que deben dignificar lo mejor de la creación de España solo es propio de incultos y mediocres, y hablan mucho de quienes los conceden y juzgan.

Claro que visto quienes forman parte de estos jurados, y analizados, todo se entiende, ya que hablamos de un arqueólogo, una experta en derechos de autor y propiedad intelectual, una artista del tapiz y arte textil, una curadora portuguesa, una periodista, comisaria e investigadora, una gestora y comisaria cultural, un escritor y crítico, una historiadora y curadora de arte, un investigador y comisario de arte y un artista y docente interdisciplinar feminista.

Todos muy entendidos en arte, en pintura, en escultura, en Bellas Artes… estoy convencida de que le han tomado el pulso a la calle y conocen perfectamente el sentir popular del que goza el galardonado, muy conocido en su ambiente, igual que yo en mi casa…

Estoy convencida de que han revisado la multitud de propuestas que les hayan llegado para el Premio Nacional de Artes Plásticas 2024, ya que no han tardado ni dos días en proclamar al ganador. Es de una rapidez en la administración que asusta, que realmente me asusta muchísimo cuando la “burogracia” establecida a todos los niveles y en todas las administraciones, se demora meses en las cosas más banales e incluso años, en las más peliagudas.

Y han bastado nada más que un par de días para comprobar que las propuestas se ajustaban a las bases de la convocatoria, para después, convocar al jurado, reunirlo, deliberar, votar y finalmente, proclamar al elegido.

Estamos ante un hecho asombroso que merece toda nuestra admiración y quizás sería lo más meritorio de todo, haber logrado un consenso y un fallo tan unánime en un tiempo récord.

Así que hay que felicitar al Ministerio de Cultura por lo acontecido, que no tiene antecedentes en los anales de la historia de la concesión de estos premios, y por supuesto, al galardonado, a quien deseamos que los 30.000 pavos del ala que pagamos todos los españoles, le aprovechen.

Ah, y que pague a Hacienda lo que le corresponda del mismo, claro.