Por Mª Dolores Barreda Pérez

.

OBRAS DE ARTE EN LAS QUE SE RETRATA

A PERSONAS CON SINDROME DE DOWN

.

El Síndrome de Down es una alteración genética que se produce por la presencia de un cromosoma extra o una parte de él.

Contrariamente a lo que pueda creerse, el Síndrome de Down no es una enfermedad y por tanto no puede curarse. El efecto que la presencia de esta alteración produce en cada persona es muy variable, por lo que el individuo afectado tendrá algún grado de discapacidad intelectual y mostrará algunas características típicas de este síndrome. Pero cada individuo es singular, con una apariencia, personalidad y habilidades únicas.

Esta alteración congénita se produce de forma espontánea, sin que exista una causa aparente sobre la que se pueda actuar para impedirlo. Una alteración en el equilibrio genético que altera el funcionamiento normal del organismo, ocasionando un desarrollo más lento.

El Síndrome de Down es una alteración que se produce en todas las etnias y en todos los países del mundo, con una incidencia de una por cada 600-700 concepciones en el mundo. Se viene produciendo además, desde la más remota antigüedad, como ahora veremos. Fue el Doctor John Langdon Down quien describió el síndrome que lleva su apellido, en 1866 en Gran Bretaña.

Síndrome de Down en la Prehistoria

Restos arqueológicos del Paleolítico, de alrededor de 18.000 años de antigüedad, muestran ya el taurodontismo, rasgo bastante común en los dientes del hombre Neandertal y que en menor medida se encuentra en el hombre actual, sobre todo relacionado con el cromosoma extra o con el síndrome Prader Willi.

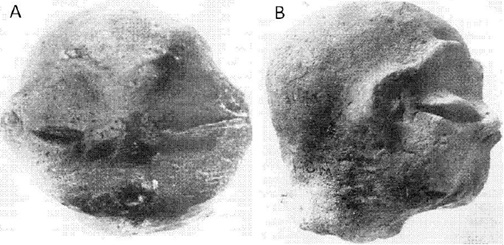

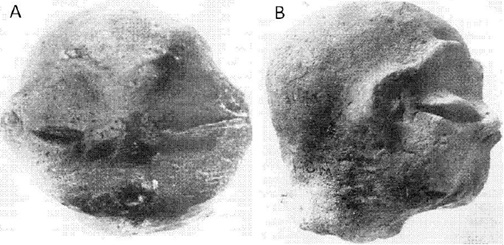

Vestigios de un ídolo neolítico de West Thessaly, Grecia, fechado entre los años 7000 y 5000 aC, pueden constituir la representación más antigua del Síndrome de Down en la cultura. Las imágenes A y B muestran vista anterior y lateral de un ídolo sospechoso de tener características similares a las del Down.

Tablillas de arcilla datadas en la Babilonia del año 4.000 aC, recogen también una serie de malformaciones congénitas humanas en las que se describe a personas con Síndrome de Down.

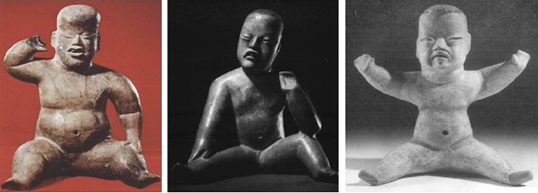

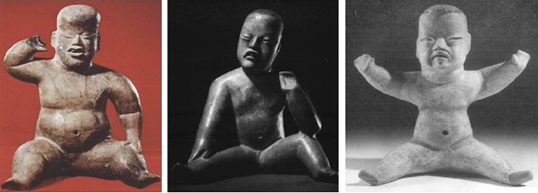

La cultura Omeca, datada entre 1.500 a 500 aC en México, centrada en el culto al jaguar, nos ha dejado además algunas representaciones de hombres-jaguar cuyos rasgos se relacionan con los propios del Síndrome de Down.

Evidencias también pueden verse en la figurita egipcia fechada alrededor del año 100 dC que representa un rostro que se sospecha tiene características del Síndrome de Down.

La presencia de este síndrome en comunidades prehispánicas americanas ha sido recientemente documentada en la más reciente cultura Tolteca de México, de unos 500 años dC .

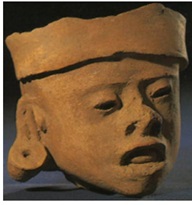

Son también muy curiosas las cerámicas de las culturas Tumaco – La Tolita, en la actual costa Pacífica entre Colombia y Ecuador, que muestran rasgos relacionados con el cromosoma extra y están datadas entre los años 300 y 600 dC. Obras que plasmaron con un realismo impresionante diferentes patologías que padecían estas poblaciones, así como distintos procesos de envejecimiento y muerte.

En la siguiente fotografía puede verse representado a un individuo de sexo masculino, joven, con características típicas del síndrome de Down, forma cerámica que puede ser la primera representación de Síndrome de Down que conocemos.

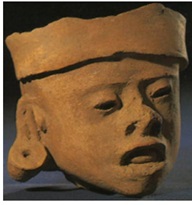

En la Estatuilla de la diosa con turbante hecho de perlas, fechada entre los años 400 a 800 d.D. encontrada en Monte Albán, en México, se representa una diosa cuyas características cualitativas asociadas al Síndrome de Down merecen especial atención.

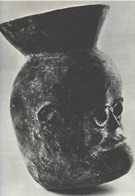

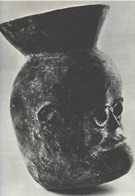

El Florero de cerámica de Perú , fechado entre los años 1200 y 1500 d.C , exhibe una pieza de cerámica cruda, con características del Síndrome de Down.

Síndrome de Down en la Edad Moderna

El dato arqueológico más antiguo del que se tiene noticia sobre el Síndrome de Down es el hallazgo de un cráneo sajón del siglo VII, con anomalías estructurales compatibles con un varón con dicho síndrome.

Pero como alteración que acompaña a la humanidad desde tiempos inciertos, ha sido igualmente recogida en pinturas analizadas por expertos artistas y médicos, como Zellweger, Cone, Mirkinson, Kunze, Nippert Andrew Levitas y Cheryl Reid, entablando pedagógicas discusiones en las que unos aportan pruebas y conclusiones y otros rebaten y participan con datos opuestos. Presentamos aquí algunos de los cuadros que han merecido atención en estas discusiones.

En un lateral de la pintura titulada “Ecce-homo”, atribuida al artesano del altar de Aquisgrán, fechada alrededor del año 1505, muestra la imagen de un niño con características faciales similares al Síndrome de Down, al que un mono está arreglando el cabello. Una imagen con una fuerte evidencia de que el niño retratado sufriera Síndrome de Down.

“La Adoración del pastor”, de Jacob Jordaens (1593-1678), fechada alrededor del año 1618 muestra a la Virgen sosteniendo a un niño con similares sospechas de características faciales del Síndrome de Down. Algún investigador ha afirmado que Jordaens y su esposa Catherine Van Noort tuvieron una hija llamada Elizabeth, que tenía Síndrome de Down, si bien es sólo una conjetura sin prueba alguna.

“La adoración del Niño Jesús” (1515) realizada por un seguidor de Jan Joest of Kalkar, representa a Jesús y a dos ángeles con características del Síndrome de Down. Una de las características más esenciales de esta obra es la exquisita transparencia de sus colores así como la forma tan delicada y sutil de modelar los rostros.

El óleo, (Metropolitan Museum of Art de Nueva York), presenta a un ángel junto a la Virgen y a otro que abraza una columna junto a un pastor, y ambos parecen mostrar las anormalidades faciales del Síndrome de Down, y puede ser una de las primeras representaciones del Down en el arte occidental. El artista tomó la decisión de pintar el ángel a la izquierda de María con rasgos faciales distintivos de los otros ángeles (y de María), y también, con el pastor. Retratar a dos personas con los rasgos faciales asociados con el Síndrome de Down, establece que la pintura del ángel y el pastor en la escena nocturna fue intencionada. El artista pretendía retratar individuos con características distintivas de las otras caras que se muestran.

Durante la mayor parte de la historia humana, particularmente en la civilización occidental, las personas con síndrome de Down han sido ocultadas y excluidas de la sociedad. La importancia de esta pintura residiría en que busca desafiar esta segregación.

La pintura es un mensaje de hace 500 años del artista, o del mecenas que encargó la pintura, de lo que ellos ven como el cielo aquí en la tierra: donde las personas con Síndrome de Down son incluidas y respetadas, como todos los demás.

“Sátiro con campesinos” es otra obra de Jacob Jordaens fechada entre 1635-1640 en la que una mujer sostiene a un bebé con las mismas sospechas de Síndrome de Down. Curiosamente, esta pintura data de aproximadamente 20 años después de la pintura original, lo que llevó a otro investigador a conjeturar que estas dos pinturas pueden representar la primera instancia registrada de múltiples casos de Síndrome de Down en una familia, lo que rara vez ocurre incluso hoy en día.

Andrea Mantegna (1430-1506) pintó dos cuadros de “La Virgen y el Niño” en los que los rasgos de los infantes son similares al Síndrome de Down, incluyendo el síndrome de ojos oblicuos, pliegues epicánticos, pequeña nariz y otras evidencias que respaldarían esta tesis, y otro más titulado “Virgen con Santo Jerome y Luis de Toulouse” (1455) que fue pintado en la misma época. Si bien los tres niños exhiben varias características asociadas con el Síndrome de Down, es posible que el artista utilizara el mismo modelo para las tres pinturas, sin embargo, se especula que Mantegna pintaba a su propia hija o bien a un hijo de los ricos de la poderosa familia Gonzaga de Mantua, Italia.

Andrea Mantegna tuvo 14 niños, uno de los cuales tenía Síndrome de Down. Al mismo tiempo se sabe que la familia Gonzaga, que era su mecenas, también tenian un hijo con una condición no identificada pero que posiblemente era el Síndrome de Down. Gonzaga y Mantegna apreciaron la humanidad de estos niños a los que algunos podrían haber preferido esconder o dejar morir, pero la sensibilidad compartida por ambos hicieron que sus pinturas tuvieran un “sentido de propósito” con respecto a la discapacidad que se les agradece ya que ha sido olvidado por nuestra sociedad.

Para Mantegna, las cualidades del amor, el perdón y la inocencia que reconoció más fácilmente en estos niños, eran la mejor representación de Cristo.

“Retrato de Lady Cockburn con sus tres hijos” (1773) es un óleo sobre lienzo de estilo rococó de Sir Joshua Reynolds en el que aparece uno de los hijos con rasgos faciales típicos del Síndrome de Down y que se exhiben en la National Gallery de Londres.

Reynolds pintaba a sus modelos de manera un poco idealizada e inspirándose en modelos precedentes de la pintura barroca. En este caso, por ejemplo, se basó en una obra de Van Dyck, “Caridad” y se cree que también en la “Venus del espejo” de Velázquez, en lo que se refiere a la representación de los niños, análoga a la del Cupido de la obra velazqueña.

Lady Cockburn se casó a los 20 años y se convirtió en la segunda esposa de un hombre que ya tenía tres hijas. Así que aquí está representada como madrastra, si bien posteriormente tuvo también sus propios hijos.

Hoy en día, las personas con Síndrome de Down han dejado de aparecer en escenas y pinturas para ser protagonistas absolutos en su creación, ya que la potencialidad extraordinaria de sus habilidades está siendo reconocida a nivel mundial, especialmente por la originalidad en su forma de percepción y en sus fantasías, en donde la capacidad creadora desborda y se revela como una necesidad de expresión que a todos cautiva y sorprende.

Al igual que el resto de artistas, las personas con Síndrome de Down desbordan en sus creaciones sus sentimientos, emociones, pensamientos y vivencias, estableciendo unos estrechos lazos entre su mundo interno y externo.

La frescura y espontaneidad de las obras realizadas por personas con Síndrome de Down han supuesto un nueva conquista en la creación artística al tratar las obras desde una clara independencia del clásico ideal de belleza, para dejar paso a la expresividad y subjetividad del creador frente a la tradicional interpretación del concepto y a la habitual utilización de métodos y técnicas artísticas, dando paso a una expresión emocional única y propia, que alcanza elevados índices de sensibilidad y calidad que hacen de estos artistas unos auténticos genios interpretativos de escenas, colores y formas que a todos nos asombran.

Se trata de un arte nuevo, libre de convencionalismos y cánones culturales y sociales, que une la independencia de sus formas, la subjetividad de sus colores y la espontaneidad y frescura de sus trazos, a la maravillosa capacidad creativa que les brinda el amor infinito e incondicional que nos ofrecen, la pura alegría con que nos regalan, el entusiasmo que encierran todas sus obras, la determinación con que se afanan en un cada nuevo logro y la grandeza de unos corazones de infinita ternura y exquisita sensibilidad que todo artista querría poseer para acrecentar su concepto de arte y que toda persona “normal” debería tener en cuenta para afianzar su concepto de exepcional humanidad.

Las personas “normales y corrientes” no tenemos la suerte de tener la extraordinaria sensibilidad de los Síndrome de Down. Sin embargo, la Asociación Española de Pintores y Escultores sí ha demostrado en el pasado Salón de Otoño, que los artistas con Síndrome de Down son merecedores de ser incluidos en una gran exposición como lo es la convocatoria artística más antigua y prestigiosa de las que se convocan en España.

La plena inclusión de los artistas Down, es motivo de orgullo para todos los que hemos contribuido a su reconocimiento, constituyendo de esta forma la primera oportunidad real que una centenaria institución como la nuestra, da a un colectivo que nos reserva aún muchas sorpresas en un futuro que auguro muy prometedor.

Medalla De Pintura Down Madrid del 84 Salón de Otoño

de la Asociación Española de Pintores y Escultores 2017

Rafael González Calderón. «El comedor». Óleo sobre lienzo 65 x 50 cms.