Por Mª Dolores Barreda Pérez

Julio Antonio

Continuando con la saga de artistas que estamos recogiendo a lo largo de estos meses, hoy recordamos a uno de nuestros más ilustres socios. Recuperamos así su memoria, para que no duerma en el olvido.

Julio Antonio

ANTONIO, Julio E 1910(F053) ALMADEN feb.1919

Socio Fundador Nº 53

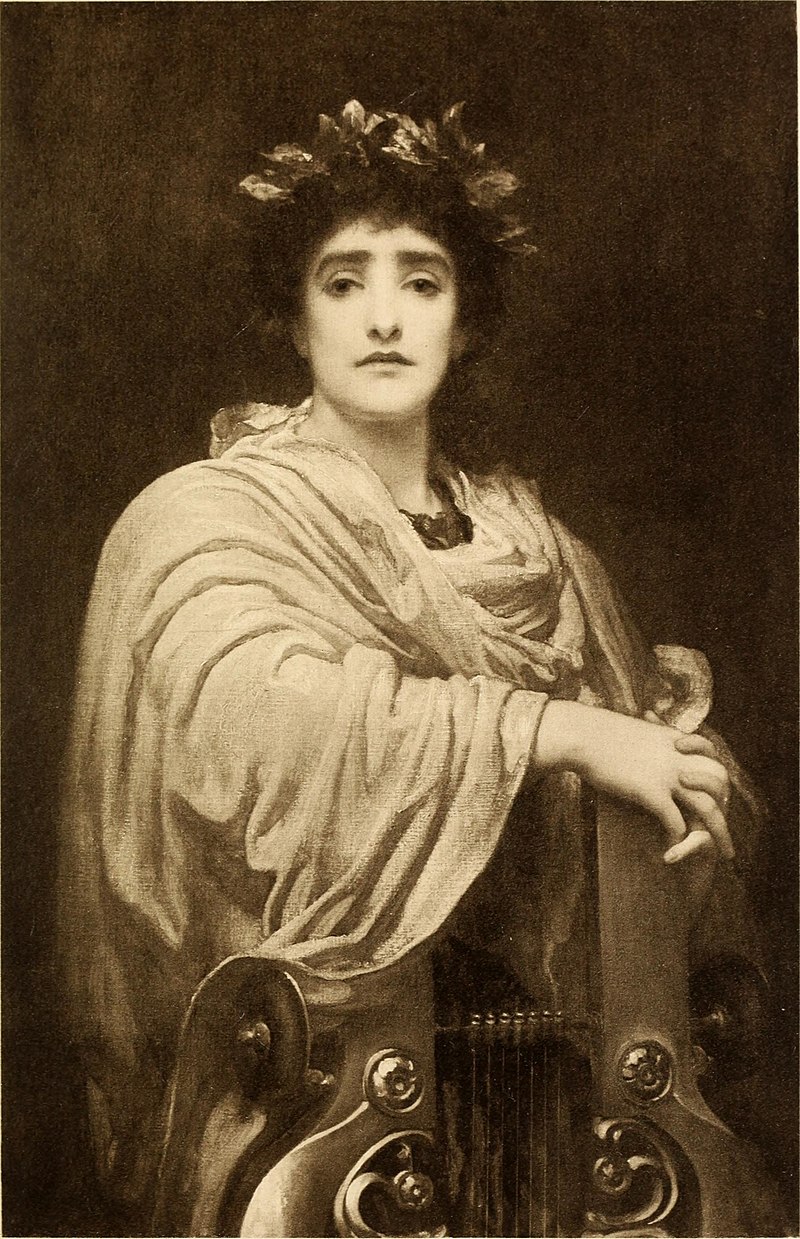

Autorretrato

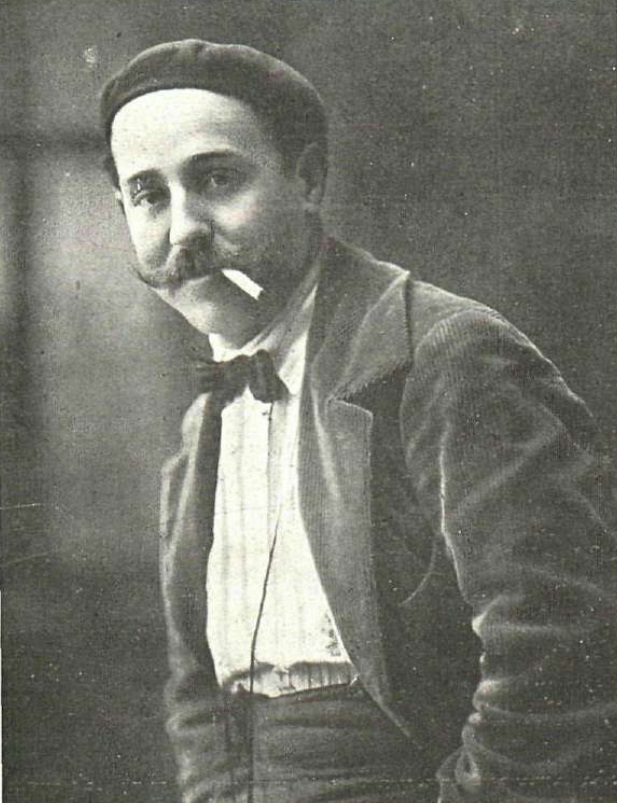

Julio Antonio Rodríguez Hernández nació el 6 de febrero de 1889, en Mora del Ebro, Tarragona. Fue bautizado con el nombre de Antonio y Julio.

Hijo de Aquilino Rodríguez García, natural de León y alférez de infantería, y de Lucía Hernández Costa, natural de Mora del Ebro, el matrimonio tuvo tres hijos: Julio Antonio, Josefa y Erenia.

La vida militar de su padre, que viajaba constantemente por el este de España, cambió cuando éste fue destinado a Cuba. Entonces la familia quedó bajo la protección de su tío, Ricardo Díaz Rodríguez, Responsable de Administración Civil o interventor de Hacienda y que llegó a ser Gobernador de Tarragona.

Julio Antonio con 3 años

Julio Antonio en 1900

La familia en 1895

La tutela que ejerció fue positiva y beneficiosa, ya que el tío y especialmente su madre, siempre apoyaron la dedicación al arte de Julio Antonio, cuya infancia y adolescencia fueron las normales, si bien tenía muy clara su vocación artística.

Sus primeros maestros fueron Luis Viñas Viñals, en Mora del Ebro, y el escultor Bernardo Verderol y Roig y la pintora María Pedrol en Tarragona, donde asistía a las clases del Ateneo Tarraconense para la Clase Obrera.

En 1898 volvió de Cuba su padre, que continuó en la reserva de Tarragona hasta que en 1904 se le concedió el retiro.

Julio Antonio se traslada a Barcelona, trabajando en el taller del imaginero Félix Ferrer.

En 1905 viaja a Murcia, donde realiza un bajorrelieve con la efigie de Juan de la Cierva, y su primer grupo escultórico, Flores Malsanas.

Autorretrato

Arrastrando ya problemas de salud, su familia se traslada primero a Valencia, donde Julio Antonio la visita siempre que puede, en constantes viajes a Barcelona y Mora del Ebro, y luego a Almadén, donde su tío trabaja como interventor de una empresa minera.

En Almadén descubre el ambiente minero, el trabajo de las minas, la miseria, cuerpos, torsos y tipos que influirán tan decisivamente en su arte, centrado en el ser humano como tal, con toda su carga de trabajo y de esfuerzo, pero libre y puro, no tocado por connotación de ninguna clase de mensaje social o político.

Allí volverá siempre que puede a inspirarse, dejando dibujos y sanguinas inolvidables sobre los niños y comenzará a idear los primeros bustos de la Raza como el Minero, con el que comenzará su producción más madura.

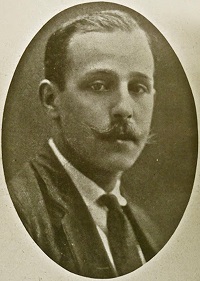

Con 18 años, Julio Antonio se traslada a Madrid, donde entra a trabajar en los talleres del escultor, fundador y Vicepresidente de la Asociación de Pintores y Escultores, Miguel Blay, del que aprenderá todo y al que según muchos opinan, superará.

Allí trabajará mucho modelando, dibujando y con muchas ansias en un ambiente que se tornó en amistad con el maestro.

Cuando Julio Antonio, pasado un tiempo, dejó de ir tan a menudo al taller de Miguel Blay, su madre, inquieta, se dirigió al maestro, pero éste le contesto: “Señora, vuestro hijo ya no tiene nada más que aprender de mí”.

En una carta a sus padres, Julio Antonio, define su actitud delante de los escultores de la época: “Cuando llegué a Madrid, lo hice adorando al dios Blay con todo el fanatismo de un ingenuo. Menospreciaba, sin saber qué hacía ni qué decía, la escultura de Benlliure, Querol y Marinas… Blay es el único al que respeto en lo que respecta al dominio de la materia, en lo referente a dar calidad, pero eso sí, como artista y escultor, os diré que lo considero un poco mejor que las otras calamidades, pero sólo un poco mejor”.

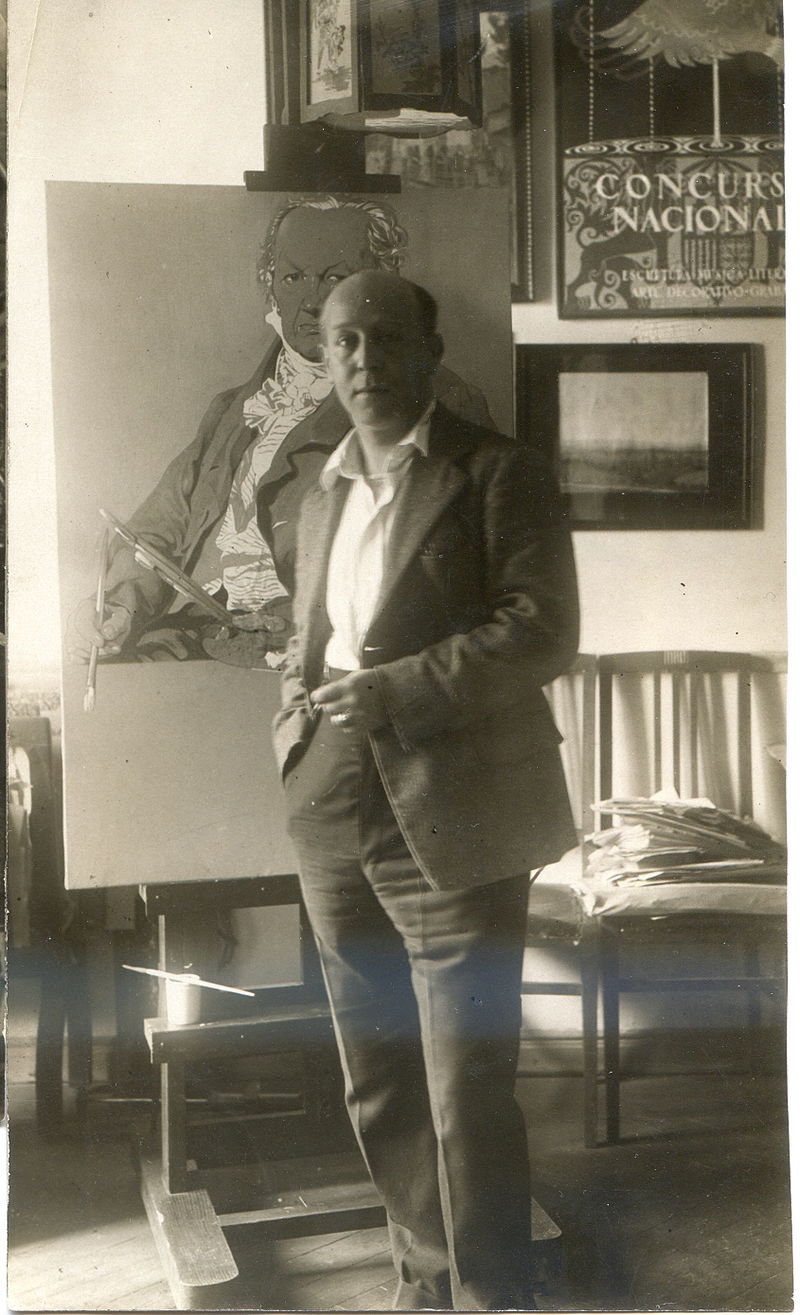

Distintas fotografías del artista

Establece su estudio en la calle Villanueva y acude asiduamente al Círculo de Bellas Artes, donde entabla amistad con otros artistas como Miguel Viladrich y Luis Bagaria.

Sociable y abierto, franco, bohemio, vitalista, emprendedor, generoso, guapo y gentil, con cierta cultura, él mismo escribía: “Soy amigo de casi toda la juventud intelectual: Oroz, Anselmo Miguel, Valle-inclán, Pío y Ricardo Baroja, Alcántara, Solana, Martínez Pérez, Villodas, Juan Francés, Ramírez Ángel, Eugenio Noel, Ramón Gómez de la Serna, Ramón Pérez de Ayala”… Algunos de sus amigos lo definían así:

Para Bernardino de Pantorba “Era un joven de buena estatura y aspecto saludable, por más que la muerte, que ya lo quería para ella… una voz opaca, porque su cara, de piel bronceada, denunciaba una salud campesina, como de hombre que trabajaba al aire libre y el cielo abierto. El torso era amplio, rotundo el pecho y ágiles movimientos. Su cabeza era romana, tenía facciones nobles, frente clara, perfil de medalla, con la nariz aguileña, la boca sutil y la barbilla prominente. Se vestía con ropa tirando a la manera típica de Quartier latin, pero con aire español: gran chambergo, entre Rubens y Cordobés; camisa de cuello amplio y flojo, corbata flotante, capa larga y voladiza y zapatos semi bajos con amplias cintas”.

Victorio Macho decía que “Su cara era bella, de color oliváceo, la boca grande y sensual, ambiciosa de vida, de nariz aguileña, y las manos fuertes, de creador. Tenía tipo de cortijero andaluz y el moreno de barro cocido, pañuelo rojo al cuello y sombrero amplio”.

“Tenía el tipo de un romano”, recuerda Pío Baroja.

“Todos hemos visto alguna vez a Julio Antonio, calzado con zuecos, torear el frío feroz de Madrid con una capa tronada”, escribía Julio Camba.

El artista trabajando en su estudio

En “La Esfera” del mismo día de su muerte, José Francés, quien fuera Presidente de la Asociación de Pintores y Escultores, bajo el pseudónimo de Silvio Lago, recordaba aquellos primeros años: “hace poco más de doce años, Julio Antonio surge en Madrid. Tiene en la sangre y en la cara la sensualidad noble, el ansia pagana y conquistadora que, con un don ancestral de belleza, le otorgó su cuna tarraconense. También trae visiones moras de Córdoba, y en sus pupilas, además, la trágica resignación de la gente que baja cada día a agonizar un poco en las minas. Madrid lo absorbe momentáneamente, le inyecta literaturas, le da aventuras galantes y tertulias de café que desvirtúan si no se dejan a tiempo. Entonces Julio Antonio dibuja. Dibuja frenéticamente, tozudamente, ocho y diez horas diarias delante de la modelo, con una tenacidad aguda e inquisitiva del cuerpo humano… y, de pronto, acompañado de Miquel Viladrich, abandona Madrid y sus círculos y sus mujeres vampiresas para recorrer caminos reales o senderos apartados, pueblos escondidos en la sombra de los siglos o ciudades viejas erizadas de templos”.

De conversaciones de tertulia y de largas divagaciones de su propia imaginación, Julio Antonio iba perfilando ya la realización de una larga serie de bustos que recogerían el amplio espectro humano de toda la Península.

Entre la bohemia, tenía buena relación con cierto mundo de gitanos y de entonces datan numerosos retratos de pastel de gitanas y el bronce de María, la querida que fue del Pernales, retrato de una vieja, el rostro de la cual muestra una bella serenidad entre clásica y oriental.

Julio Antonio y Colombine. Archivo MAMT

El ambiente del taller lo recordaba así Gómez de la Serna: “por aquellos días una gitanería habladora y pintoresca invadía el estudio. Julio Antonio hacía el busto de una bella gitana, y dibujaba, con trazos más negros las viejas de la parentela, mientras Viladrich hacía nacer el cabello negro en sus retratos de gitana… Julio Antonio parecía un gitano entre gitanos”.

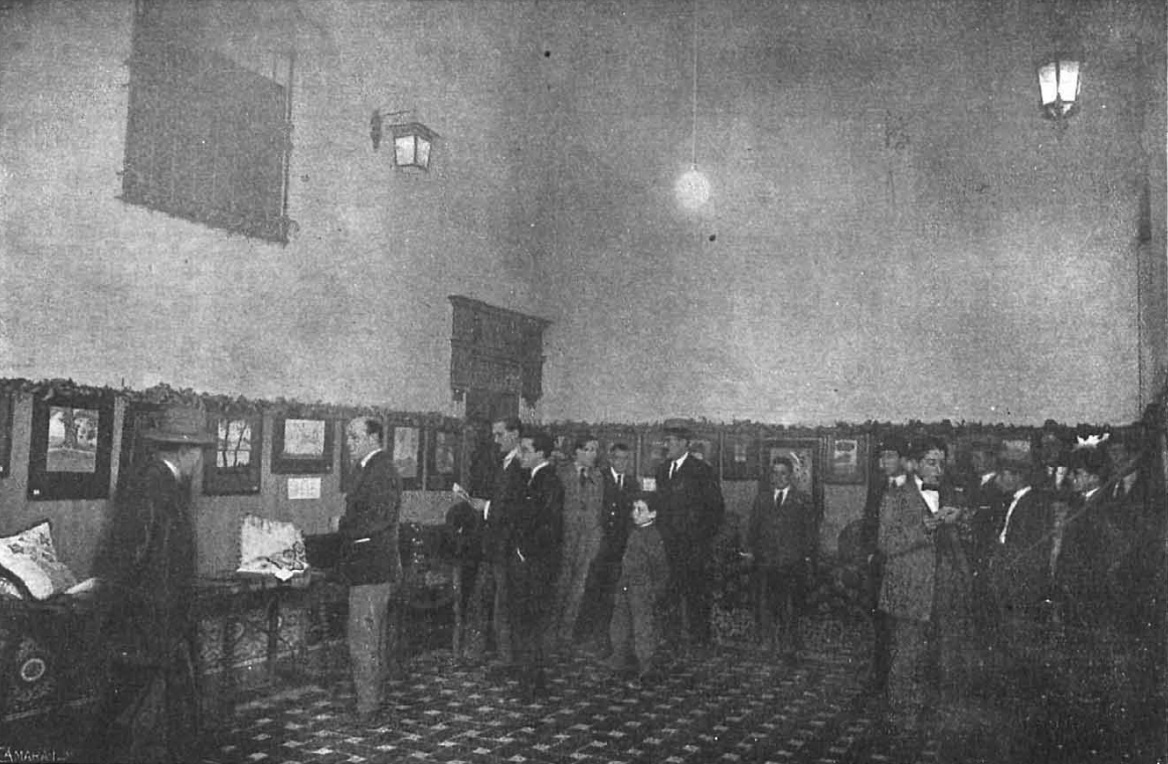

A final de 1908, Julio Antonio vuelve esporádicamente a Tarragona para hacer una exposición en el Salón de Lectura del Ateneo Tarraconense para la Clase Obrera. La exposición es sobre todo de dibujos, carbón y sanguina, siendo la única que hizo el escultor. De esculturas, solo había un busto de un niño y un relieve titulado Aprendiz de artista.

Julio Antonio diseñó este exlibris de Eugenio Noel

El artista en el taller tocando la guitarra

Julio Antonio nunca fue muy amigo de las exposiciones, como no lo era de halagar ningún tipo de público ni de preocuparse de hacer una obra para recibir elogios.

Esta exposición, que fue muy aplaudida por la crítica local, coincide con su primer viaje, en compañía de Viladrich, por tierras españolas. Vitoria, Burgos, Zaragoza, Pamplona, Ávila, en una de las varias veces que tenía que recorrer, a pie o en carro, las tierras castellanas, empujado por esta ansia que siempre tuvo de vivir e integrase con la gente de toda España, con su tierra, con sus paisajes y con los pueblos, y también con su arte.

En verano de 1909, y gracias a la ayuda del estudio de mil pesetas que le concedía la Diputación de Tarragona, Julio Antonio viaja tres meses a Italia, acompañado por su madre. Será el único viaje al extranjero.

Visita Roma, Nápoles y Florencia. Como tantos escultores de la época, los museos italianos le entusiasman, sobre todo Donatello y Miguel Ángel.

Autógrafo del artista

De vuelta, pasará por París, visitará el Louvre y conocerá la obra de Rodin y Bourdelle.

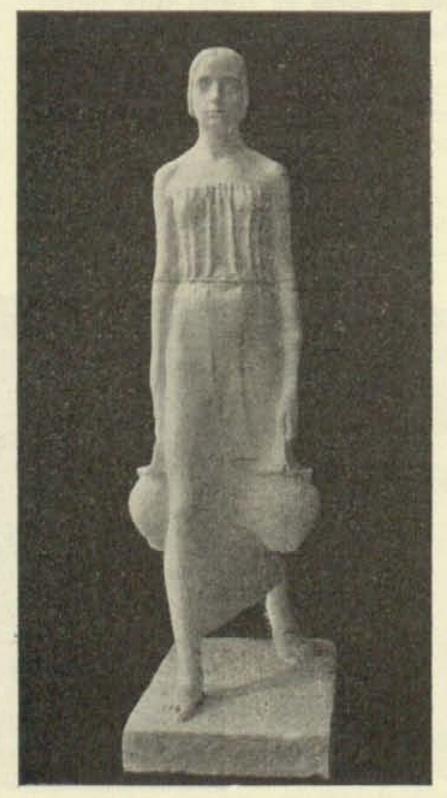

A su regreso de Italia se encierra unos meses en Almadén y trabaja intensamente. Así salen, una detrás de otra, las primeras piezas que él mismo irá englobando dentro de la serie bustos de la Raza, la obra más original y valiosa de Julio Antonio. Pretendía llegar a crear una inmensa galería donde estuvieran representados personajes del pueblo, tipos, caracteres, y rasgos de todas las tierras peninsulares.

Los bustos de la Raza son rostros retratados de las mismas tierras donde habían nacido, como si el paisaje viviera en ellos y se convirtiera en carne y piel, en suprema fusión del hombre y su tierra. Los rasgos de estos bustos son muy diferentes los unos de los otros, pero todos tienen, como antecedente, el interés del autor por crear figuras no solo realistas, sino profundamente humanas, casi retratos psicológicos, es como querer plasmar el alma, el carácter, incluso, casi la ascendencia y el pasado presente en cada rasgo, cada arruga, cada gesto. Y todo eso tratado con una serenidad que es una mezcla extraña de nobleza mediterránea, clásica, con la naturalidad del pueblo más castizo.

La Raza: joven de la Mancha

La Raza: joven de Ávila de los Caballeros

La Raza: minera de Puertollano

Retrato de Julián Cañedo

María la gitana

Minero de Almadén

En Madrid acaba el retrato del poeta Lasso de la Vega, una de las piezas más finas de su serie de bustos. En Almadén hace el retrato de los niños Darío y Piedad, el de Rosa María y su autorretrato en relieve. También en esta ciudad acaba el esbozo de la figura en bronce del torero Lagartijo, inicialmente concebido como un monumento, del cual hace esbozos y dibujos, que debía levantarse en Córdoba, aunque este proyecto nunca se convirtió en realidad por falta de interés de la misma ciudad.

Julio Antonio trabajaba, y mucho. Margarita Nelken, que según parece estaba enamorada de él, escribe: “Pocos artistas se deben haber dado a tal fanatismo y tal integridad a su arte. El arte se lo comía, como un nuevo Moloch”.

Más adelante, el escultor llegará a disponer de tres estudios en Madrid: en la calle Villanueva, el de la Cuesta de las Descargas, otro al lado de casa de sus amigos los hermanos Julián y Castor Cañedo, y el más íntimo, el que comparte con sus amigos más fieles, Julián Lozano, el escultor Enrique Lorenzo Salazar, que acabó los principales monumentos que Julio Antonio dejó sin colocar, y el también escultor Santiago Costa, autor del monumento que le dedicó a su villa natal, Mora del Ebro.

Esa extraña fiebre de vivir y trabajar que lo domina, que le obliga a trabajar sin descanso, lo impulsa también a viajar: su obra está permanentemente ligada a constantes excursiones fuera de Madrid, por todas las tierras peninsulares, y de todo eso y de la variedad de emplazamientos de sus monumentos, nos hablan no pocos testimonios.

Monumento a Ruperto Chapí

Julio Antonio dejó acabados solo cinco monumentos.

De 1911 data su mejor monumento, el que según él mismo, podría quedar como muestra de la escultura que pretendió en sus ambiciones monumentales, el dedicado a los Héroes de Tarragona.

Pero antes, mientras tanto y después de éstos, el artista no paró de concebir, imaginar y hasta plasma y dibujar, construcciones monumentales.

En el Ayuntamiento de Tarragona se había convocado un concurso en memoria de los héroes muertos en el asedio y asalto de la ciudad por los franceses en 1811.

El esbozo presentado, una figura de 38 centímetros, representaba una mujer -personificación de la ciudad- con un héroe muerto en los brazos y otro héroe herido, en el suelo a su lado. Una vez adjudicado el concurso, Julio Antonio tuvo que empezar a trabajar. El escultor se dedicó plenamente y durante mucho tiempo. Primero hizo los bustos de los dos héroes en mármol, verdaderas obras maestras, y después, en bronce, el de Tarraco.

Monumento a los héroes de Tarragona

Según confesó su madre, Julio Antonio tuvo el primer vómito de sangre a causa de los disgustos originados por el monumento a Tarragona.

Acudió al Hospital General de Madrid para que le hicieran un primer diagnóstico, y fue allí donde conoció al Doctor Marañón. Cuando se presentó en la consulta, el ilustre médico no lo quiso recibir a causa del exceso de pacientes que tenía que visitar. Alguien le recomendó que le pasara un dibujo suyo a través de un enfermero. El Dr. Marañón salió enseguida a la puerta.

En 1915 lo trató el Doctor Barrachina, de Valencia.

El artista, resignado a sufrir una extraña afección, no abandonó la actividad artística ni la intensa vida social, sino todo lo contrario, se sumergió en sus últimos años, en un intento de agotar, exprimir al máximo cada momento de la poca vida que le habían concedido.

En 1915 el Círculo de Bellas Artes abrió su salón permanente de exposiciones de calle Príncipe con obras de F. Domingo, Muñoz Degrain, Ferrant, Martínez Cubells, Benedito, López Mezquita, Miguel Nieto, Santamaría, Pla, Morera, Nestor, Mariano Benlliure, Julio Antonio y Arnau.

Viladrich, Valenciano Nieto y Julio Antonio

Los monumentos construidos por Julio Antonio son los siguientes:

Monumento al teniente Braulio de la Portilla, muerto en combate en el Barranco del Lobo, en la Guerra de Marruecos (1909), inaugurado en el “Parque del Oeste” de Madrid el 14 de diciembre de 1913.

Monumento al arquitecto, ingeniero, y arabista Eduardo Saavedra y Moragas, constructor del ferrocarril de Torralba en Soria. Fue colocado en Tarragona en 1913.

Monumento al farmacéutico Camo, colocado en Huesca, hacia 1916. Monumento a Goya, en Fuendetodos, inaugurado el 8 de octubre de 1917, en una jornada memorable organizada por Ignacio Zuloaga, quien además pagó el monumento.

Monumento al compositor Ruperto Chapí, situado en el Parque del Buen Retiro de Madrid, en el que comenzó a trabajar en 1917, pero que no fue inaugurado hasta después de su muerte, en junio de 1921.

La concepción del Monumento a Wagner, encargado por la Asociación Wagneriana de Madrid en 1912, destinado a ser colocado en el Parque del Oeste, fue una realidad en la que Julio Antonio se entregó apasionadamente y en el cual trabajó meses y meses. Cuando ya estaba casi acabada, el mismo escultor demolió gran parte a golpes de martillo, y a día de hoy sólo se conserva la cabeza de yeso, que actualmente está guardada en los almacenes de la Diputación de Tarragona.

En 1914, en Ávila, donde intentó recuperar la salud Julio Antonio vuelve a trabajar intensamente en el ambicioso proyecto de los bustos de la Raza.

En Madrid, en su última etapa de vida hará los bustos de Castor y Julián Cañedo, buenos amigos en casa de los cuales tenía incluso habilitado un taller. Esos retratos son un auténtico ejemplo de modelado, y también el busto de su prima, la Condesita de la Gracia y el Recuerdo. Para el marido de la condesa, el marqués de la Rodriga, hizo una Fuente de Venus, para su casa de Oviedo, la cual parece que fue destruida durante la Guerra Civil.

También desarrolló trabajos como cartelista e ilustrador, pero no fue muy conocida, ilustró obras de amigos suyos, como Ramón Gómez de la Serna, Eugenio Noel y Antonio Hoyos y Vinent.

En 1916 recibió el encargo de realizar un monumento -mausoleo a Alberto Lemonier. En este conjunto trabajó los últimos años de su vida.

El mármol del joven debió ser la última pieza en la cual trabajó el autor, que cada vez se encontraba más fatigado.

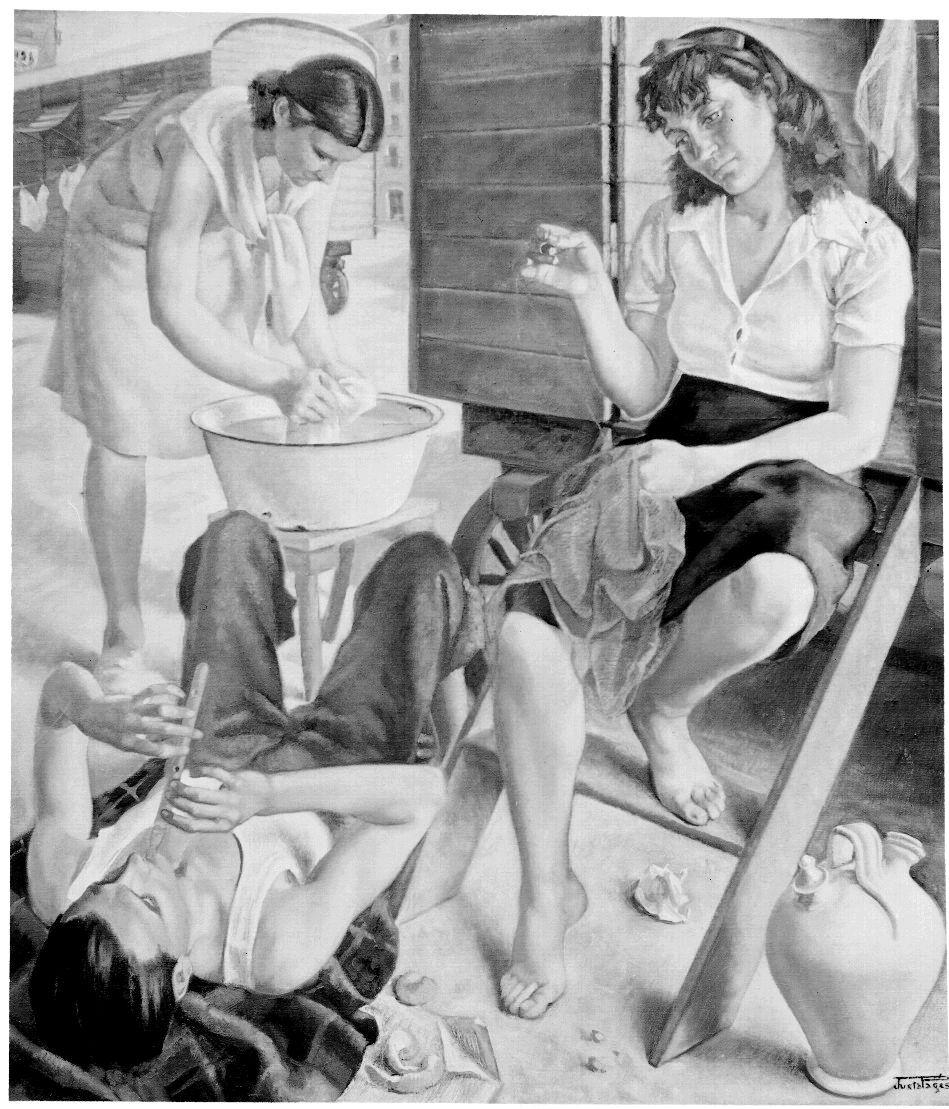

La Sociedad de Amigos del Arte de Madrid hizo, en enero de 1919, una curiosa exposición: una única pieza, el Mausoleo Lemonier, pomposamente presentado en una gran sala decorada con festones negros y sin otro objeto que distraiga la atención.

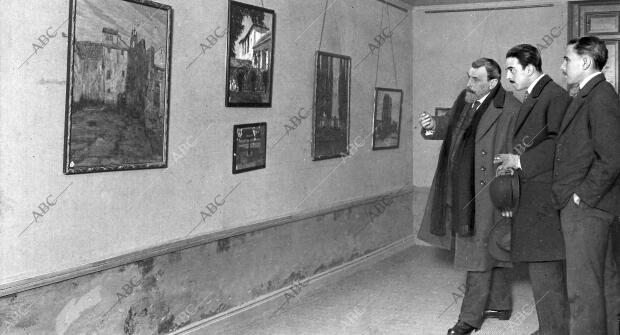

Los reyes visitan la exposición. En la foto, en la que aparece la reina Cristina al lado de Gregorio Marañón y el marqués de Montesa, se puede ver a un Julio Antonio febril, con una cara delgada y casi desencajada, acariciado ya por la muerte: son sus últimos días.

Los Reyes junto al escultor y su madre visitando la exposición del Mausoleo Lemonier

Mausoleo Lemonier. Archivo Ruiz Vernaci

La prensa y el pueblo crean una leyenda entorno al artista que, cuando apenas cumplía los treinta, estaba a punto de morir, y de la pieza expuesta, la figura yaciente de la cual casi se podía creer que era el autorretrato del escultor agonizando. No hace falta nada más para garantizar un éxito popular apoteósico, quizás un poco macabro: las colas se alargan para visitar la exposición, en los bajos de la Biblioteca Nacional, llegan hasta Cibeles y hacen necesaria la regulación del tránsito y de los peatones.

El éxito es sorprendente, pero el escultor tiene que ser internado definitivamente. El Dr. Marañón lo ingresa en el Sanatorio Villa Luz, de su amigo el Dr. Antonio García Tapia. Julio Antonio ya no saldrá vivo de allí.

Se escribe: “El mausoleo de Julio Antonio”. El joven yaciente ya no es Alberto Lemonier: es Julio Antonio. Y la fiebre popular madrileña le da al trágico desenlace carácter de grandeza.

El 15 de febrero de 1919, a las siete de la tarde, Julio Antonio muere en los brazos de su madre, rodeado de amigos, los que siempre le ayudaron. En el comunicado de los médicos aseguran que la causa de la muerte es una meningitis tuberculosa. También le acompañan las hermanas, el Dr. Marañón, Pérez de Ayala, Moya del Pino, Enrique Lorenzo Salazar, Julián Lozano y Bagaria.

Fue enterrado al día siguiente en el cementerio de la Almudena en una sepultura propiedad del Doctor Marañón. Sólo para dar una idea de cómo impresionó a todo Madrid la muerte de Julio Antonio, recordamos que en la comitiva fúnebre figuraban, entre otros, Menéndez Pidal, Ignacio Zuloaga, José Ortega y Gasset, Pérez de Ayala, Gregorio Marañón, los hermanos Álvarez Quintero, Luis Araquistain, Julio Camba, José Bergamín, Bagaria, Goyanes, Tapia, Ramón Gómez de la Serna, Lázaro Galdiano, Madariaga, Azaña, Julio Romero de Torres y muchas otras personalidades más.

Su muerte se convirtió en un verdadero luto cultural del cual se hizo gran eco toda la prensa de la época. Se abrió una suscripción pro-monumento a Julio Antonio.

Julio Antonio en su lecho de muerte, por Juan de Echevarría

El dibujo que del artista muerto hizo Daniel Vázquez Díaz

El entierro del escultor

Tumba del escultor en el cementerio de La Almudena

En abril del mismo año, se organizó una magna exposición con los bustos de la Raza, en una sala del piso principal de Teatro Real, cuando fueron entregados al Rey por el Conde de Abasolo, quien los había adquirido unos meses antes.

En 1921 se inauguró el busto dedicado a Julio Antonio, obra de Enrique Lorenzo. El busto se instaló en los jardines del Palacio de Bibliotecas y Museos Nacionales. Al acto asistió el rey, la reina, las infantas y la familia de Julio Antonio.

La familia depositando flores ante el busto del artista situado en los jardines de la Biblioteca Nacional

Pasadas algunas semanas de la muerte de Julio Antonio, poco a poco, el entusiasmo se fue transformando en olvido. El Mausoleo Lemonier quedó en la casa de la familia Lemonier, en la calle Goya, donde se podía visitar. Después de la guerra, en 1940, fue depositado en el Museo de Arte Moderno de Madrid, con la condición de ser expuesto, cosa que el nuevo gobierno no cumplió. En vista de que había estado abandonado en un almacén, la familia lo reclamó y se lo llevó al Museo de San Telmo en San Sebastián, hasta que finalmente, en los años sesenta, fue adquirido por la Diputación de Tarragona.

Los bustos de la Raza, que había sido regalados al Rey Alfonso XIII, fueron dados por el monarca al Museo de Arte Moderno de Madrid, el cual organizó una sala permanente dedicada a Julio Antonio que se inauguró en 1922 y exhibía además el Monumento a los héroes de Tarragona y los estudios preparatorios del mismo.

Exposición de los bustos de La Raza

Al cabo de unos años, esta sala fue desmontada para organizar una exposición sobre Zuloaga. Los dibujos, que había sido depositados por la madre del artista, volvieron a ser reclamados cuando se comprobó el desmantelamiento de la sala, y la presencia de Julio Antonio desapareció del museo madrileño.

La Diputación de Tarragona decidió en 1976 crear unas salas especialmente dedicadas a Julio Antonio.

En 1988 en la Bienal Iberoamericana de Arte de Ciudad de México se exhibió una obra del escultor, junto a otras de muchos de los socios de la AEPE.

Pasados diez años de su muerte su pueblo natal, Mora del Ebro, le colocó una lápida conmemorativa en la casa donde nació aquel hijo preclaro (cayó más adelante a causa de los bombardeos de la Guerra Civil), con un texto de Pérez de Ayala, perfecta descripción de lo que había sido la vida del gran artista:

EL DÍA VI DE FEBRERO DE MDCCCLXXXIX

NACIÓ EN ESTA CASA JULIO ANTONIO

ÚLTIMO DE LOS ESCULTORES CLÁSICOS

Y PRIMERO DE LOS MODERNOS

POSEYÓ PULCRITUD DEL ALMA Y DE ROSTRO

CUANTOS LE CONOCIERON LE AMARON

FUERON BREVES SUS DÍAS: ETERNO SU ARTE

VIVIÓ IGNORADO

MURIÓ GLORIOSO

SUS AMIGOS ESCRIBEN EN ESTOS MUROS

UNA FECHA QUE LAS FUTURAS GENERACIONES

HISPANAS QUERRÁN SABER.

En 2018 los restos del escultor fueron exhumados y trasladados a su pueblo natal en una de las acciones que con motivo del centenario de su muerte organizó la Diputación de Tarragona. En Madrid, había sido enterrado en una sepultura propiedad de la familia Marañón, donde también fue sepultada su madre, en una concesión que finalizaba en 2023.

Tumba del escultor en el cementerio de Mora del Ebro

Julio Antonio y la AEPE

Socio Fundador con el número

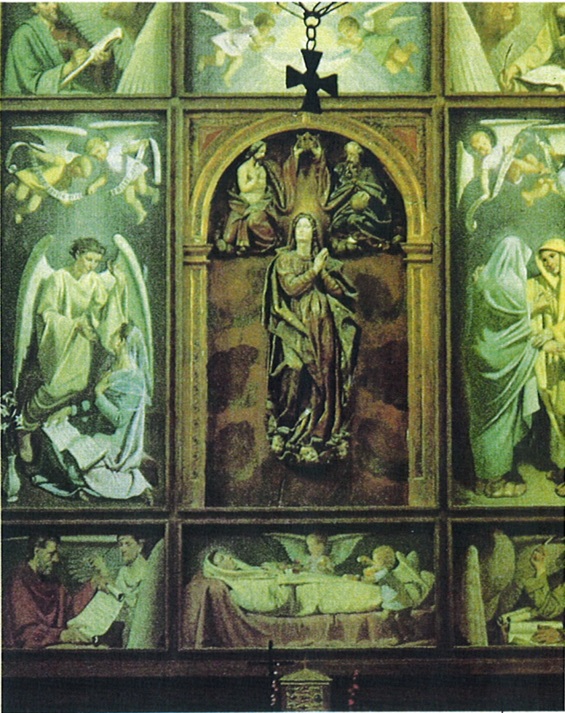

En el I Salón de Otoño de 1920, en la Sala VII del Círculo de Bellas Artes se expuso su obra:

768.- Desnudo de mujer, bronce

En 1970 se decidió que el Salón de Otoño fuera una bienal, y en el año que no hubiera, se realizara un homenaje exposición de artistas olvidados. De esa manera, se acordó rendir homenaje a Julio Antonio en una exposición que se celebraría en el Palacio de Cristal del Retiro con obras de Julio Antonio y del dibujante Francisco Sancha.

Así fue como la Asociación Española de Pintores y Escultores organizó una muestra que resultó muy gravosa y esforzada, puesto que el Comisario de Exposiciones del Ministerio, Luis González Robles, que era Director del Museo de Arte Contemporáneo, debía proporcionar las obras, siendo insuficientes las que reunió, lo que obligó a “acompañar” a las del escultor, con otras de Eduardo Chicharro, Solana, Benedito, Emir…

Tras muchas dificultades, la exposición-homenaje a Julio Antonio se inauguró en enero de 1971, sin catálogo de obras, puesto que no había un gran presupuesto, y de los carteles se encargó la Comisaría General de Exposiciones, perteneciente a la Dirección General del Ministerio de Educación y Ciencia.

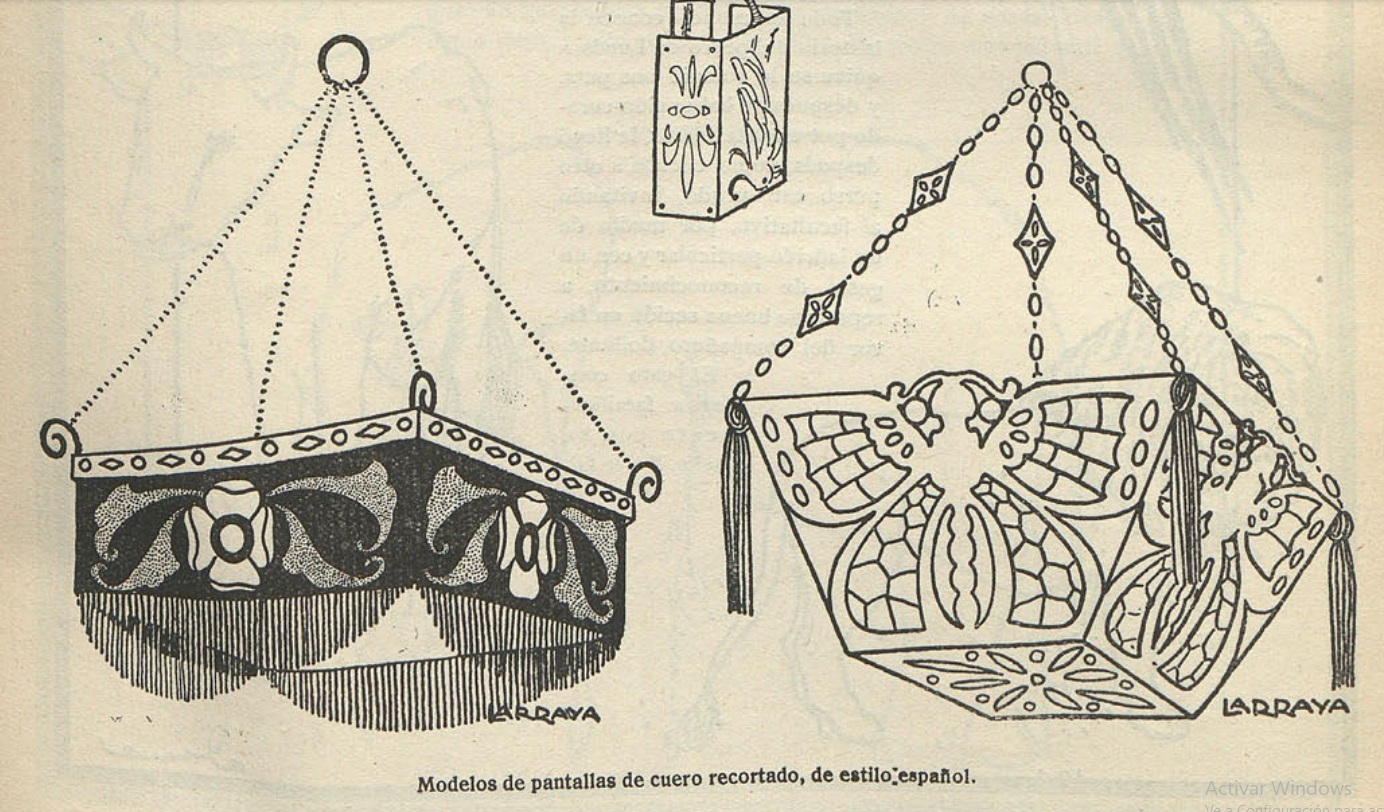

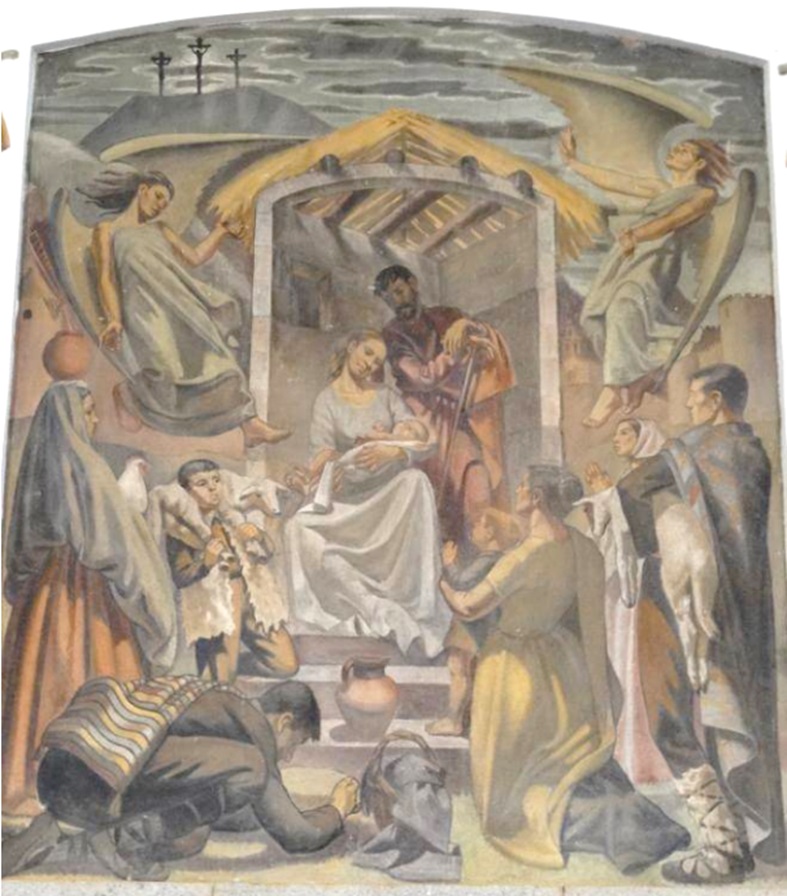

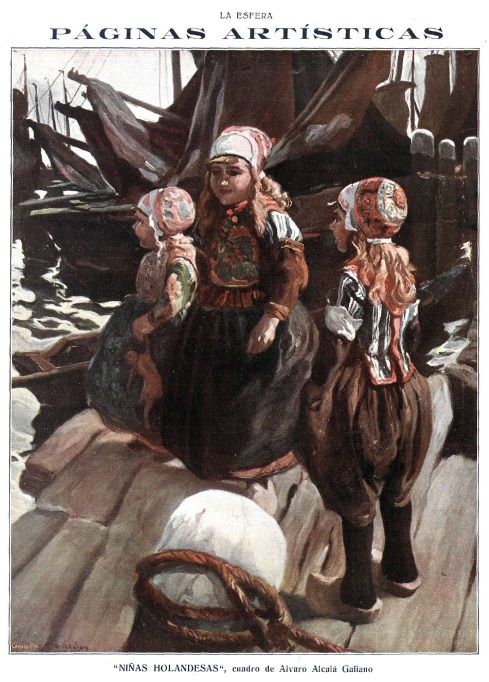

Bibelot Art Nouveau

Bibelot Art Nouveau