Sobrevivir sin subvenciones

Mª Dolores Barreda Pérez

Secretaria General

Secretaria Perpetua de la AEPE

Miembro de AECA

En cada nueva convocatoria que realiza la Asociación Española de Pintores y Escultores, lo ideal sería que todos los socios y artistas estuvierais al corriente de cuál es la situación en la que esta centenaria entidad trabaja y se mueve, para que así podáis apreciar convenientemente de qué trabajo se trata, cómo se hacen las cosas, y con qué mimo se administran los escasos recursos de los que disponemos, para que así todos los socios y amigos de la institución, seáis conscientes del milagro diario de la subsistencia y pervivencia de la AEPE.

Lo hemos repetido una y mil veces, pero no importa. Lo vuelvo a decir: los cargos de la Junta Directiva no recibimos retribución alguna por el desempeño de nuestro trabajo. Aportamos nuestro esfuerzo (quijotesco), nuestro tiempo (incalculable e impagable por las muchas horas entregadas) y también muchas más veces de lo que se pueda pensar, nuestro propio dinero, a esta casa común como le gusta llamar a la AEPE a nuestro Presidente.

Por eso mismo, la gestión y el criterio de la Asociación Española de Pintores y Escultores, es totalmente independiente. Nuestras decisiones se dirigen a un bien común en favor de los artistas, al bien de todos y cada uno de ellos, al bien común indivisible que exige el debido respeto a la dignidad de cada artista sin excepción.

La Asociación Española de Pintores y Escultores mantiene a día de hoy tres puestos de trabajo. Aunque nuestro equipo principal sea únicamente de tres personas, generamos un efecto multiplicador que sustenta otros muchos empleos adicionales en nuestra red de proveedores y colaboradores.

Nuestro impacto en el sector artístico y cultural no se mide solo por el número de empleos directos, sino por la eficiencia y la red de valor que generamos a nuestro alrededor, ya que nuestra fortaleza reside en nuestra capacidad para maximizar el impacto con una estructura ágil, lo que nos permite ser una entidad cultural y artística valiosísima para múltiples instituciones y organismos y con un prestigio demostrado de primer orden.

La Asociación Española de Pintores y Escultores no recibe ningún tipo de subvención oficial, sólo se debe a sus socios. Muchos pensareis que esto es imposible, que al igual que otras entidades, disfrutamos de recursos públicos que nos permiten llevar a cabo nuestra actividad, pero nada más lejos de la realidad, de la triste y cruda realidad.

Creemos en la necesidad de subvencionar la cultura, pero solo hasta cierto punto. Para recibir una subvención hay que cumplir unos requisitos más o menos lógicos, muchas veces absurdos, pero una serie de personas designadas políticamente, esto es, escogidas a dedo, seleccionan los proyectos y deciden quienes las cobrarán. Y aquí da igual el criterio que se utilice, porque siempre serán tan subjetivas como sospechosas.

A diario examino el BOE. Analizo las subvenciones concedidas durante horas, sin entender nunca el criterio de concesión, si es que existe, y es entonces cuando las dudas me abruman: favoritismo, política, mordidas, amiguismo, enchufes, cortijos… De acuerdo, soy muy pesimista. Vamos a poner que no existe fraude alguno, pero a fin de cuentas, los hechos son que a pesar de ser una entidad sin ánimo de lucro, pagamos una serie de impuestos, cada año son más y más absurdos… la administración coge una parte de ellos y escoge a quién darle un dinero de todos, decidiendo de esta manera qué es cultura y qué no, qué proyectos culturales llegan al público, con qué intenciones y qué ideales son los que va a tener la sociedad que los recibe. Y todo esto, visto así, suena a una escasísima libertad de creación y de expresión.

Decía que cada día más, pagamos más impuestos. A pesar de ser una entidad sin ánimo de lucro, la administración nos aprieta con una vuelta de tuerca cada pocos meses, añadiendo obligaciones a los Modelos 200 y 111, como el Veri Factu para incluir el QR en cada factura, sin hablar de la obligación del registro de fichaje, la contratación de una empresa para la realización de un plan de riesgos laborales, la contratación de otra para la realización de un plan de igualdad y transparencia retributiva, la contratación de otra para la evaluación objetiva de puestos de igual valor, la contratación de un registro salarial detallado por sexo, categoría y puesto, la contratación de una empresa de extintores y señalética de emergencia, la tasa de basura que ha impuesto el gobierno, la subida del IBI del piso de propiedad de la AEPE, el pago de la comunidad de propietarios y la derrama extraordinaria que afrontamos por obras en la cubierta, cuyo costo mensual es de 1.000 euros… y así podría seguir durante unos cuantos párrafos más, pero no pretendo abrumaros con las cargas fiscales que seguramente vosotros también habréis experimentado a título particular.

Así que releo el BOE a diario y veo cómo a producciones cinematográficas se les subvenciona con hasta un tercio de su presupuesto, o cómo a otras entidades se les subvencionan las obras de restauración y mejora de edificios que son públicos, pero que gestionan dichas entidades (una doble subvención???), o cómo se les otorgan millones a sindicatos, partidos políticos, fundaciones de dudosa solvencia vinculadas a partidos e ideologías, asociaciones variopintas, a estudios del lenguado senegalés, o a la calidad y resistencia del calabacín, por no hablar de la costumbre que tenemos de financiar reuniones celebradas con motivos variopintos, como el Simposio Internacional de manejo integrado de plagas de solanáceas, el Encuentro Internacional de Cucurbitáceas.. y también estudios y proyectos como el de gestión de conflictos rurales y salvaguarda de los espacios pastorales en las regiones de Maradí y Tahoua, o sobre el olor de una exposición de Esculapio, el seguimiento de la almeja brillante y la creación de una nube tridimensional para adornar una nube romana…

Ejemplos todos ellos reales, pese a que cueste creerlo (podéis buscarlos en el BOE), que a entidades como la Asociación Española de Pintores y Escultores no hacen ningún favor. Como decía, nosotros sobrevivimos única y exclusivamente de las aportaciones de nuestros socios. Lo nuestro es una carrera para subsistir a pesar de todo y de todos, a pesar de los favores a débito, amiguismos, enchufes, chanchullos y a pesar de la falta de subvenciones, porque no entramos en ninguna, no cumplimos los requisitos exigidos.

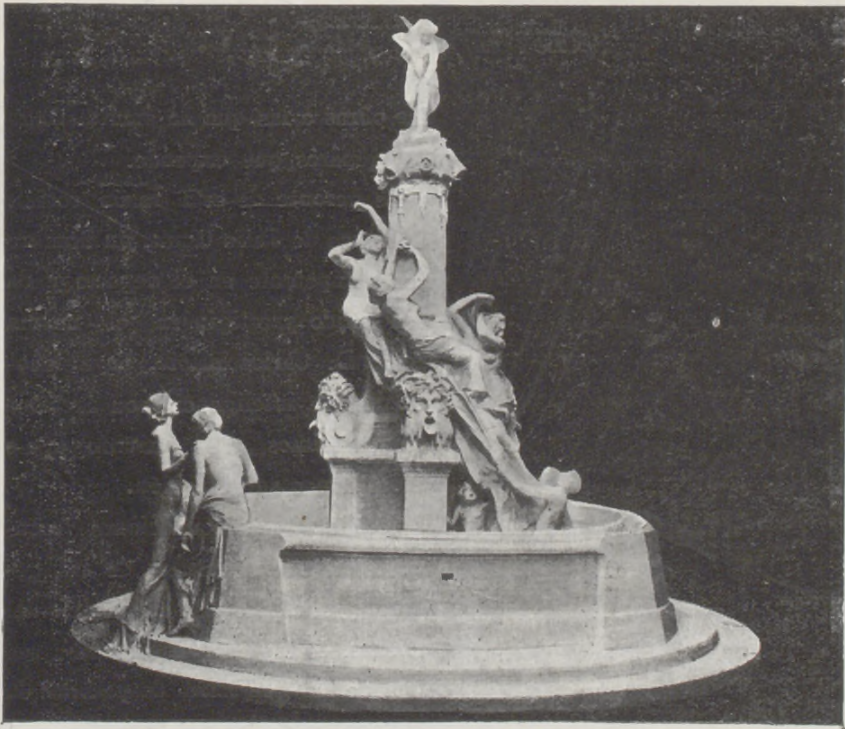

Lo nuestro es para ponernos una medalla… esa que nunca llega. Lo nuestro es para darnos un premio… con lo abundantes que son y nunca nos los otorgan. Lo nuestro es para hacernos un monumento… con la de rotondas que hay en España con churros y aberraciones. Lo nuestro es para servir de ejemplo a instituciones y organismos… esos que se financian con dinero de todos y cuyas galas y entregas de premios pagamos todos y con cuyo presupuesto seríamos capaces de sobrevivir décadas (sólo con el dinero que en una gala se gasta en la moqueta podríamos realizar más de siete exposiciones internacionales).

No somos sostenibles. No somos ecológicos. No somos biodegradables. No somos renovables. No somos orgánicos. No somos naturales. No somos verdes. No somos de comercio justo. No somos de economía circular ni lineal. No somos inmersivos. No somos vivenciales. No somos algorítmicos. No tenemos trazabilidad. No generamos empleo, pese a mantener tres puestos de trabajo. No contratamos a profesionales para proyectos específicos como digitalización, restauración, edición o publicación, puesto que nuestra economía no da para ello (ya que se nos exige pagar el 70% del sueldo de un profesional cualificado cuyo coste no bajaría de los 50.000 euros anuales). No realizamos proyectos vecinales, sociales, educativos o deportivos. No atendemos conflictos comunitarios. No somos una federación, confederación o unión de asociaciones. No hacemos greenwashing. No hacemos upcycling. No hacemos películas. No hacemos proyectos woke. No hacemos proyectos de cohesión social y perspectiva de género. No hacemos estudios del impacto del aguarrás en las hormigas carpinteras … sigo?

Por eso mismo, no entramos en ninguna de las ayudas y subvenciones que los organismos oficiales lanzan a bombo y platillo. Como asociación, en casi ninguna. Las ayudas a la creación están destinadas a personas físicas, por lo tanto, tampoco entramos. Y pese a ser más que centenarios, tampoco en las nominativas, ni por proyectos como el Salón de Otoño, con más de 92 ediciones, o el Reina Sofía, con 61.

Sin embargo, como entidad sin ánimo de lucro hemos logrado ser innovadores, creativos, éticos, prestigiosos, referentes, eficaces, ejemplares, honestos, independientes, identitarios, genuinos, subversivos, arraigados, eclécticos, educativos, inclusivos, accesibles, dinámicos, transparentes, responsables, conscientes, adaptables y proactivos, colaborativos, empáticos, resilientes, disruptivos, estratégicos, comunitarios, humanitarios, autónomos, imparciales, filantrópicos, altruistas, comprometidos, sustentables, transformadores, dinamizadores, inspiradores, pulcros, cercanos, solidarios, integradores, visionarios, catalizadores… ser, en definitiva, necesarios e imprescindibles, ser historia viva del arte de España.

Y todo ello lo hacemos gracias a vosotros, los socios y a vuestra participación. La cuota societaria, de 10,50 euros al mes, nos permite pagar el sueldo de las tres trabajadoras, los impuestos y el mantenimiento el patrimonio societario. La cuota de inscripción en los certámenes, nos permite que el traslado, montaje y desmontaje de las muestras, cumpla un mínimo de calidad y no eleve los gastos ocasionados por la realización de cada nueva exposición.

Desde que José Gabriel Astudillo López accedió a la presidencia de la AEPE, sólo se ha realizado una subida de la cuota societaria en el año 2018, una subida de cinco euros al semestre, pasando así de 58 a 63 euros al semestre, que es lo que actualmente pagamos los socios.

Sin embargo, y pese a posponer la subida de las cuotas societarias, congeladas desde los últimos ocho años, nos estamos planteando elevar dicha asignación debido al aumento constante de los costes operativos y la inflación acumulada desde 2018, lo cual impacta directamente en nuestra capacidad para mantener los servicios de calidad que nuestros socios merecen.

Pero esta subida debe estar basada en la transparencia y la comunicación clara sobre el incremento generalizado de los gastos operativos tales como el mantenimiento de las instalaciones, suministros de luz, agua, teléfono, los salarios del personal y otros gastos como los impuestos que han aumentado significativamente en estos ocho años.

El aumento aseguraría que la Asociación Española de Pintores y Escultores pueda mantener, y si es posible mejorar, la calidad de los servicios, actividades y beneficios que reciben los socios, así como la mejora de la visibilidad digital que mantenemos a través de las plataformas digitales.

La subida es esencial además para la viabilidad financiera y la sostenibilidad a largo plazo de la Asociación, evitando problemas económicos futuros que puedan comprometer su existencia.

A pesar de la subida, la cuota sigue siendo razonable en comparación con otras entidades similares, especialmente considerando los años que ha permanecido sin cambios.

Es esta una decisión que habrá que tomar de forma reflexionada y no arbitraria, tras una revisión financiera y la aprobación por parte de la Junta Directiva y la Asamblea General, tras la comunicación personalizada a todos los socios, informándoles del cambio y la entrada en vigor de la aplicación de la nueva cuota, pero sobre todo, agradeciendo a los socios su lealtad y apoyo continuo a la centenaria entidad, reafirmando el compromiso de la AEPE para proporcionar el valor que sus miembros merecen.

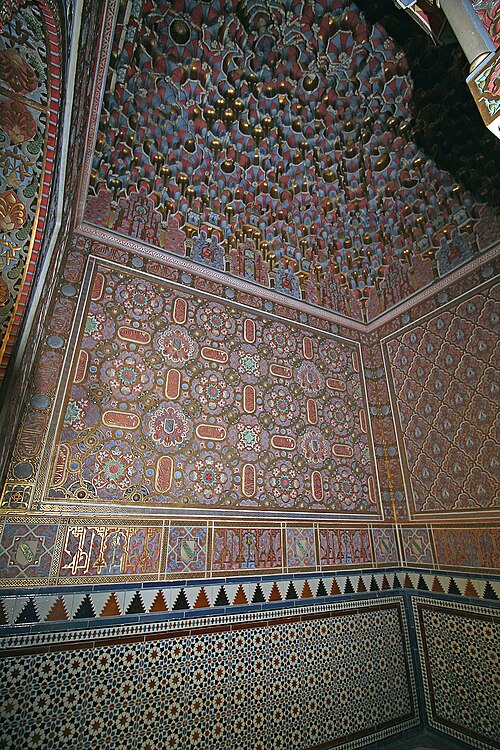

Gracias a esos ingresos, que son pulcramente administrados, hemos conseguido hacer de la Asociación Española de Pintores y Escultores un referente artístico y cultural de primer orden. Una casa común de la que sentirse orgulloso y de la que presumir a nivel mundial.

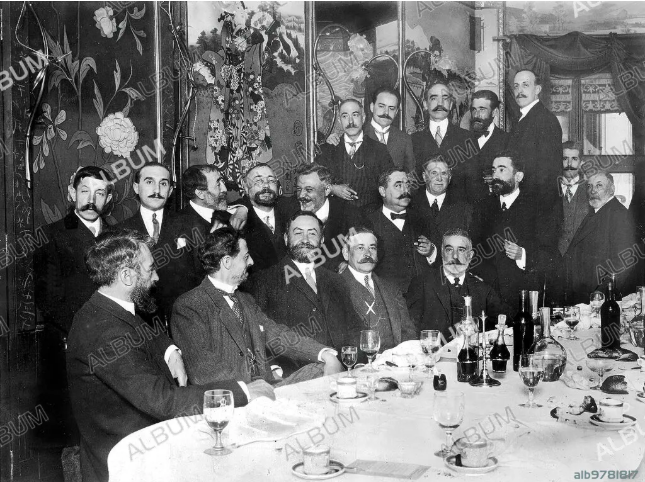

Pocas entidades hay en el mundo con una historia como la nuestra. Pocas entidades que además se autofinancien. Pocas que logren sobrevivir en tiempos tan difíciles para el arte y la cultura. Pocas con una historia tan rica. Pocas con esa capacidad de resistencia que nos hace verdaderamente excepcionales y suponen un testimonio vivo de singularidad. Pocas que puedan mostrar su fortaleza, entereza, resistencia, capacidad de adaptación y recuperación, sobreponiéndose a las difíciles situaciones adversas por las que a lo largo de su historia ha atravesado.

Somos una entidad que refleja el orgullo de valorar nuestra independencia y nuestro legado, manteniendo nuestro compromiso con la excelencia artística sin depender de subsidios externos, con una inmensa capacidad de autogestión que garantiza la libertad creativa necesaria para cualquier sociedad moderna y democrática.

Somos, en fin, arte y artistas.

Otra forma de hacer arte y cultura.

Por y para el arte.

Somos historia viva del arte de España.

Mª Dolores Barreda Pérez

Secretaria General de la Asociación Española de Pintores y Escultores

Secretaria Perpetua de la AEPE

Miembro de AECA