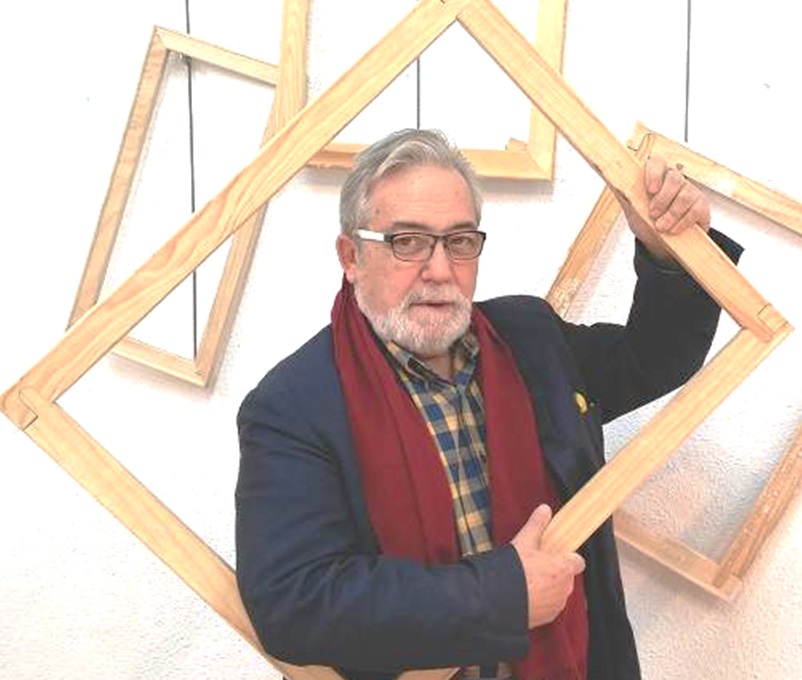

Por Juan José García López

Licenciado en Filosofía y Letras

Presidente de la Asociación Cultural Pro Casa Museo Julio Romero de Torres en Córdoba

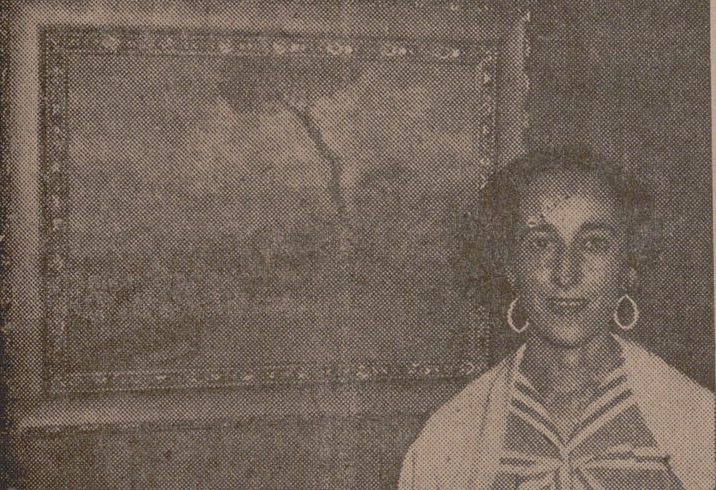

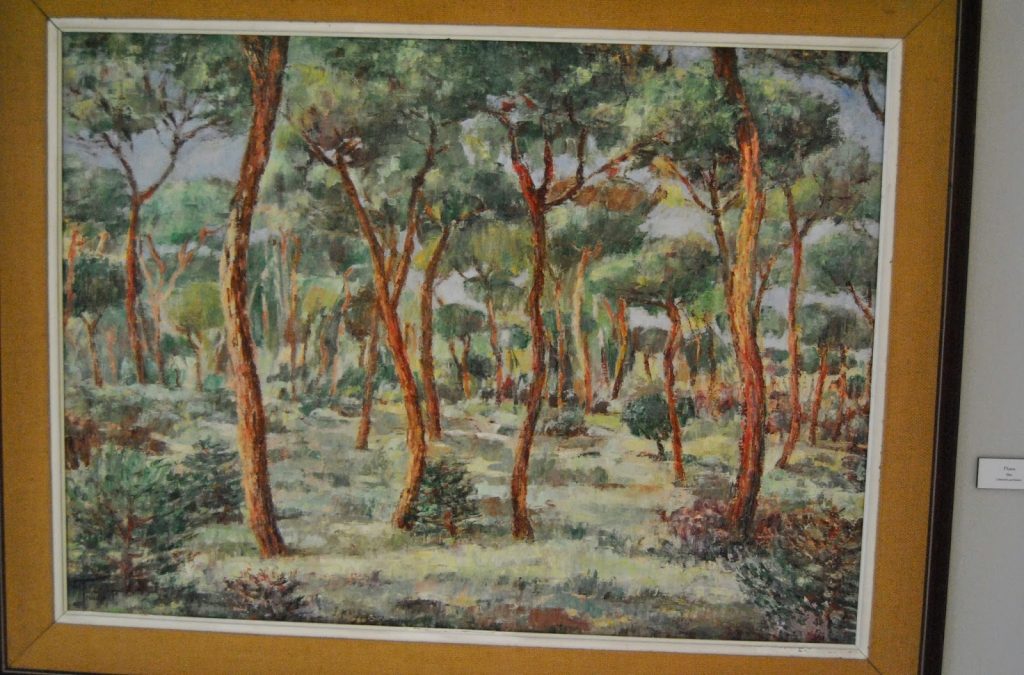

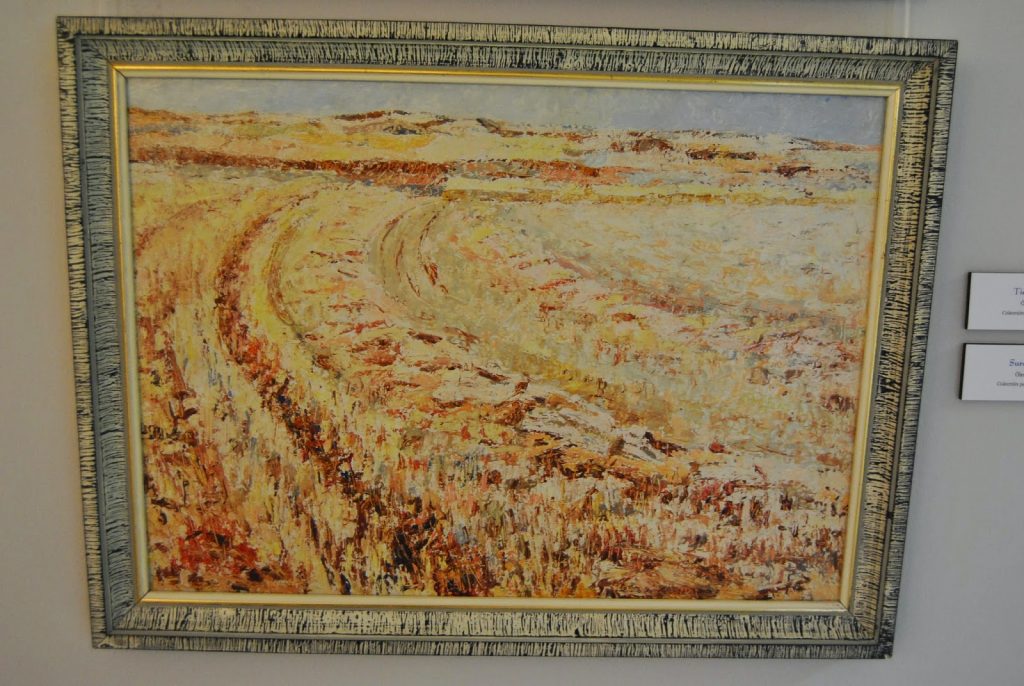

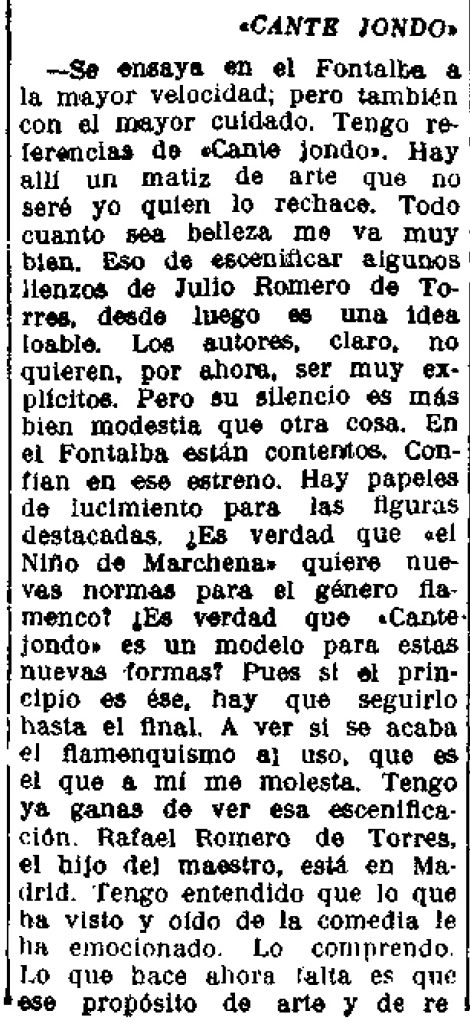

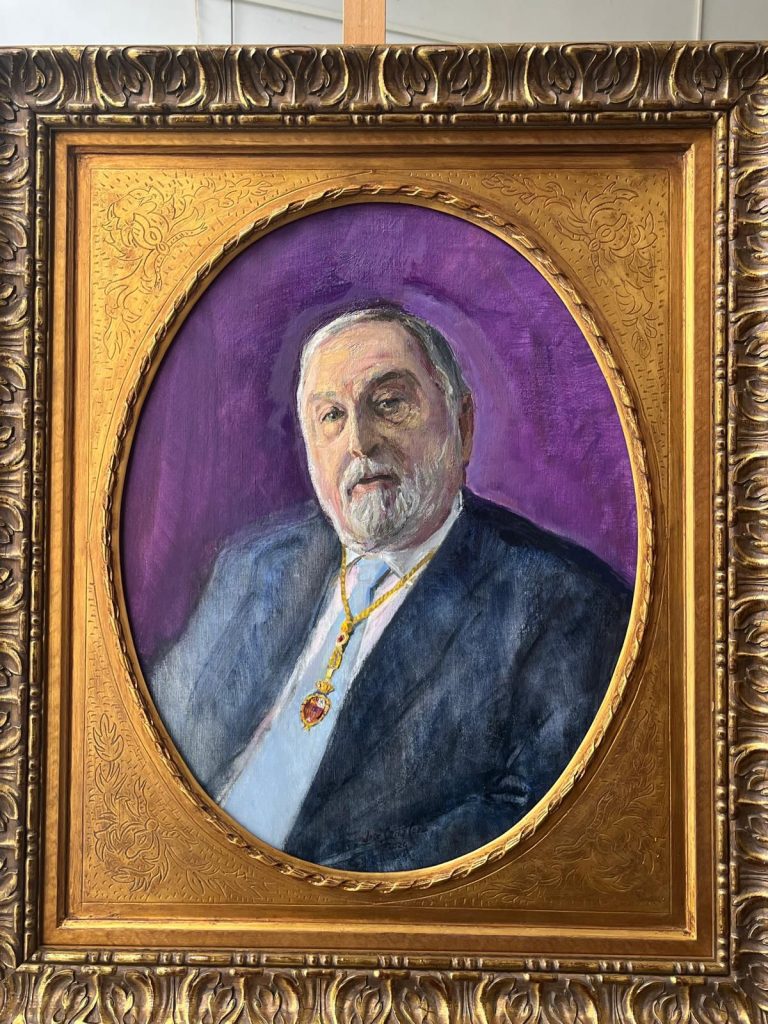

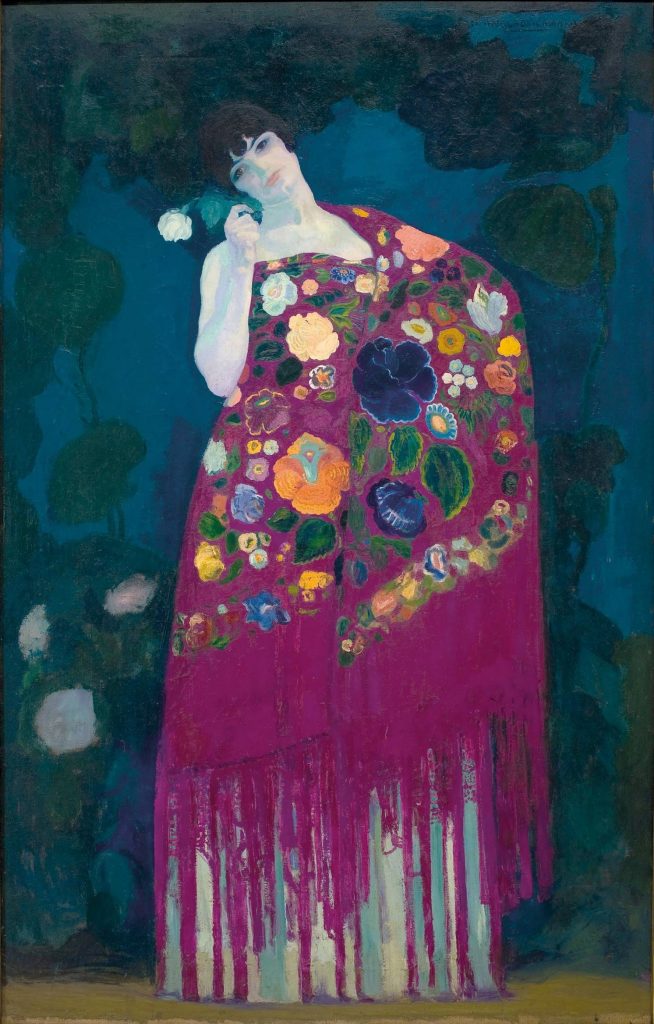

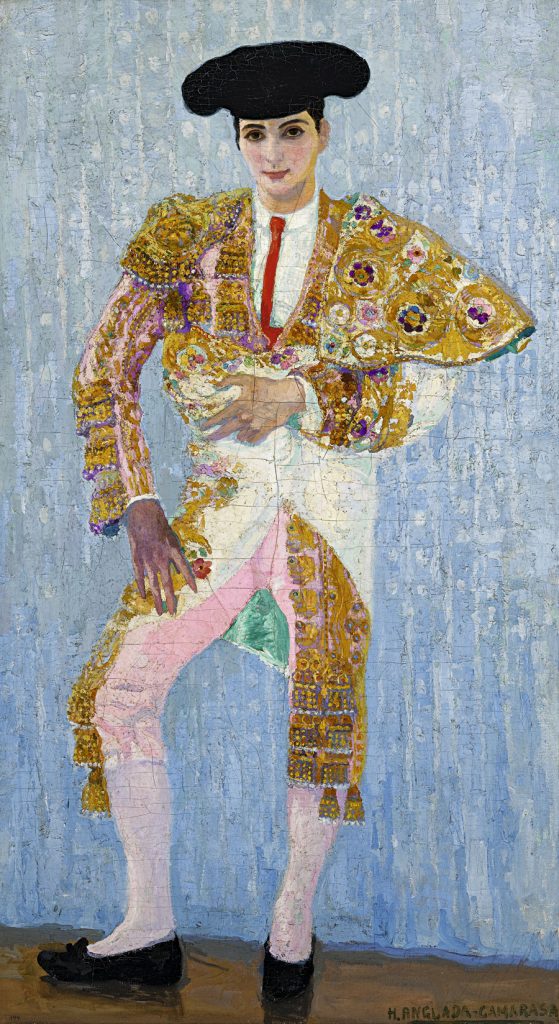

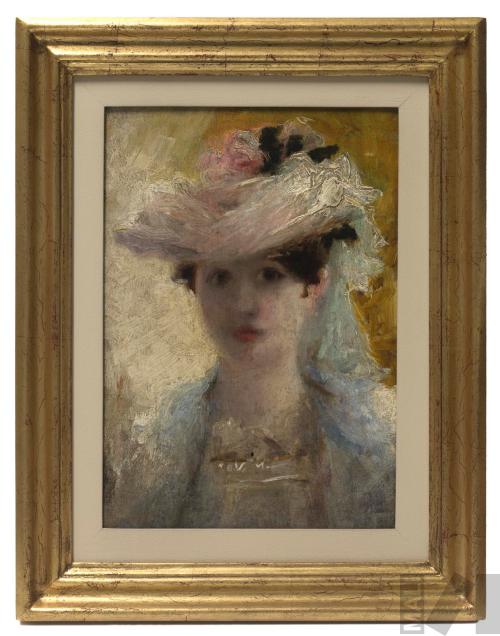

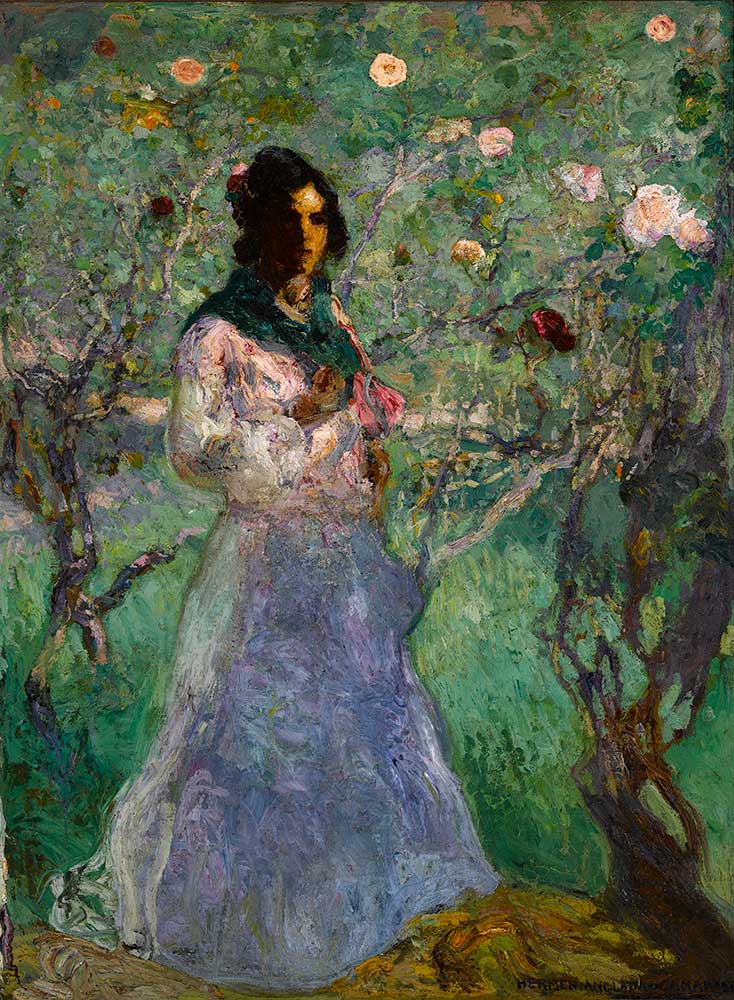

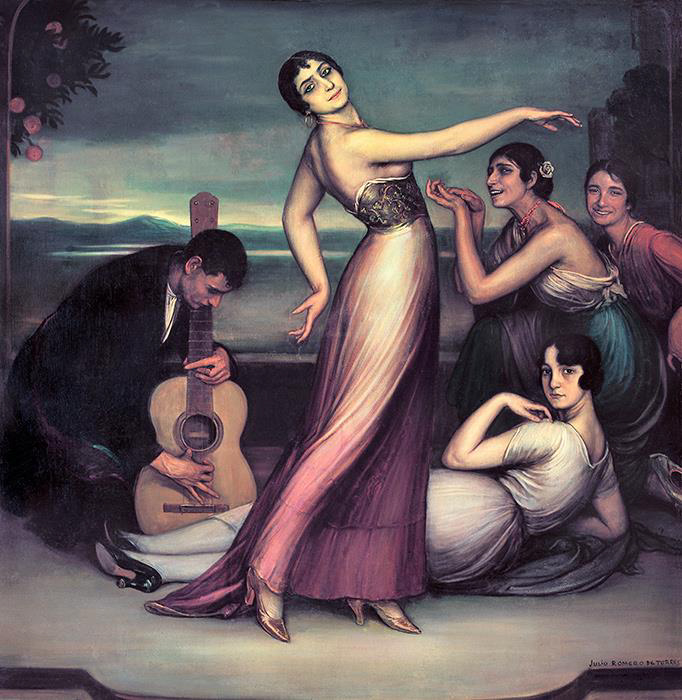

Restauración del retrato de María Esparza 1915

Colección privada Dr. Blas García

María Esparza, 1915, Julio Romero de Torres. Fototeca Municipal Ayto Córdoba.

Fotografía tras la Restauración por Amaya Porteros y Marta Ortíz, Obra propiedad de la Colección Privada Dr. Blas García

Gracias a las restauradoras de Bienes Culturales, Amaya Porteros y Marta Ortíz, y el permiso dado por el propietario Dr. Blas García he accedido al informe de la restauración de la citada pintura. Vamos a presentar el proceso de su restauración y el diálogo acontecido cuando conocí esta pintura donde se retrata a María Esparza.

El día 24 de junio del 2024 inicié mis investigaciones yendo a internet a localizar información sobre María Esparza, y a varias plataformas archivísticas donde he ido hilvanando toda la información, una me llevaba a otra, y así he ido escribiendo esta historia entorno a una pintura, y a una familia la Romero de Torres, y sus amistades, sobresaliendo a Eduardo Zamacois. En el periódico CórdobaHoy se ha publicado un bosquejo sobre Zamacois, el año 1915 y la aparición del retrato seleccionado dentro de la Colección privada Dr. Blas tan inédita en el corpus que conserva, y que sé que en esta efeméride 150 Aniversario nacimiento Julio Romero de Torres es y será muy apreciada en el mundo del Arte.

El informe es espectacular, me hace conocer el valor intrínseco de la pintura. Marta Ortíz va presentando todo el proceso de estudio previo de la pintura, el lino, el bastidor, los pigmentos utilizados, la composición de la imprimación usada.

Leer estos informes te dan una visión más completa de la capacidad técnica y el oficio de nuestro pintor más universal Julio Romero de Torres, y el porqué estas pinturas se presentan tan majestuosas, atemporales y mágicas. Por ejemplo el albayalde es Carbonato básico del plomo, de color blanco, empleado en pintura y, antiguamente, en medicina y como cosmético. Dependiendo la cantidad y la calidad da un resultado diferente en la pintura.

Nos describe la restauradora en el informe consultado:

“La técnica pictórica es al óleo y al temple, como ya nos adelanta el autor en el reverso de la mayoría de sus obras: “PINTADO AL TEMPLE”. Una vez aplicadas las capas de preparación e imprimación, el artista trabaja y modela la pintura con una superposición de capas que podrían ser de óleo las primeras y de temple las últimas. Entre capa y capa aplicaba películas de barniz como sellado de la última, para impedir que se mezclara con la siguiente. Éste es un trabajo minucioso y cuidado con el que consigue, a base de veladuras, una transparencia en las pinceladas y un modelado sutil de los diferentes matices y tonalidades de color, dando lugar a las diferentes calidades de sus telas y sus objetos metálicos, carnaduras aterciopeladas ricas en matices, y a esa atmósfera mística y mágica “sfumato” que envuelve todas sus composiciones y que caracteriza a Julio.”

Más sorprendido al leer el capítulo dedicado a la composición de la “película pictórica” de esta pintura, solamente presentaré los pigmentos identificados y estudiados por la restauradora, son: Blanco de cinc, blanco de plomo, blanco de bario, carbonato cálcico, azul ultramar, azul de Prusia, verde de cromo, amarillo de cromo, anaranjado pigmento de tierra, anaranjado de cromo, bermellón, pigmento de tierra rica en óxido de hierro, colorante orgánico rojo y negro de huesos. Y todo depende de la forma de aplicación por el autor,proporciones agua/aglutinante/aceite y tiempos de secado entre capa y capa.

Como acertijo está el haber descubierto tras una radiografía la existencia de otra pintura debajo de ésta, la restauradora en su informe informa: “La obra parece ser un recorte de otra obra mayor en dimensiones, que aprovechó Julio para crear esta. En la radiografía realizada, se aprecia el rostro de otra figura en capas subyacentes y lo que parece ser un cortinaje. Los bordes, también corroboran este hecho apareciendo pintados de un color verdoso claro, que no se corresponde con el verde de fondo de Maria Esparza.”

El trabajo tan minucioso, como una verdadera cirujana, con bisturí, en la limpieza de los barnices, capa a capa, realizar el barnizado, con una adecuada reintegración cromática tomando incluso de referencia la fotografía en blanco y negro conservada en el Archivo Digital Ayto de Córdoba, el matizado final para la protección de la obra y la creación del marco para la pintura.

Al final del informe la restauradora Marta Ortíz recomienda unas pautas de mantenimiento, que os citamos para el conocimiento de todo el mundo, y en el caso de una exposición de pinturas del Gran Maestro que consten:

Mantener constantes las condiciones medioambientales de la obra entre 45%-65% de humedad relativa y 18º-22º de temperatura.

Evitar cambios bruscos y oscilaciones de temperatura y humedad. No exponer la obra a fuentes de luz directa y a lámparas incandescentes.

La limpieza debe ser exclusivamente superficial con plumero suave y sin frotar. Realizarla periódicamente para evitar acumulaciones de polvo.

Evitar movimientos bruscos y vibraciones. Para su transporte la obra debe ser embalada adecuadamente.

Es el momento de presentar el archivo digital en Fotografía en blanco y negro que se conserva en la Fototeca Municipal Museo Julio Romero de Torres. Apareciendo el siguiente texto: (C. 1898 – 1978). BAILARINA Y ACTRIZ Retrato de una joven, de pelo corto y oscuro, que mira fijamente al espectador mientras con su mano derecha señala algún punto de la escena. En el tercio inferior izquierdo aparece grabado el monograma J.R. Fototeca Julio Romero de Torres.

Enlace Restauración al Retrato de Adela Carbone:

https://www.youtube.com/watch?v=8dz7jfZG5tY

El siguiente tema a tratar en este mes dedicado al Año Romero de Torres, 150 Aniversario de su nacimiento 1874-2024, es presentar una serie de informaciones, artículos y notas de interés sobre ¿Quién es María Esparza? ¿Quién es Eduardo Zamacois?.

Comenzamos con María Esparza en relación a un artículo escrito por Eduardo Zamacois, despertándose en mí la curiosidad de saber quién es este insigne escritor.

En La Correspondencia de España 12/03/1915 en la sección llamada GRAN MUNDO aparece este artículo APUNTES ANDALUCES Córdoba, transcribo:

“Pocas poblaciones ofrecen, como Córdoba, el interés de un paseo nocturno: sus calles estrechas, tortuosas, llenas de misterio y de silencio, proporcioan a cada instante sorpresas e impresiones artísticas. Sitios como la plaza de los Dolores, con la luz reducida de los faroles, alcanzan una intensidad extraordinaria de soledad; su forma rectangular, con un muro blanco, que ocupa un lado entero, terminando en la fachada de los Capuchinos, en que las proporciones están maravillosamente tratadas, y en el otro lado largo, la iglesia de los Dolores, la Virgen, a la cual acuden todos los que sufren.

Esta plazuela es sumamente estrecha, con dos entradas apenas perceptibles, alumbrada por cuatro faroles de hierro labrado, cuya forma caprichosa parece la de flores con cálices incandescentes, que vierten luz sobre la cruz de piedra cincelada, de gran tamaño, que rodean. No hay un alma en aquellos parajes, y la tristeza, allí difundida en medio de los lugares santos, cuyos campanarios quedan callados a estas horas, adquiere tintes de misticismo.

Saliendo de esta plaza se llega a la cuesta de los Dolores, rápida, y con un piso bastante desigual, entre cuyas piedras vetustas crecen hierbas. En cumplimiento de algún voto a la Virgen, a quien piden consuelo, mujeres de Córdoba suben dicha cuesta de rodillas, o los pies descalzos, hasta la puerta del Bailio, artística manifestación arquitectónica del Renacimiento.

Pintorescas son las calles de Santa Marta, con el convento del mismo nombre, cuyo patio es notable, y la casa de Don Gómez, que pertenece al marqués de Viana, verdadera fortaleza; la iglesia de San Agustín, con su plazuela y sus árboles; la fuente de Fonseca, del siglo XVIII, que domina una curiosa torre cubierta; San Rafael, el patrón de Córdoba, edificada en el siglo XVII, con una elegante rotonda blanca; las callejas sucias, que no desmerecen de su fama; la plaza de los Trinidad, donde se levanta el imponente palacio de los duques de Hornachuelos, que conserva el recuerdo del célebre bandido Pacheco, muerto allí en la noche del día en que fue libraba la batalla de Alcolea.

La catedral, que, envuelta en la oscuridad, yergue su campanario mudéjar, parece más una ciudadela que un lugar santo, si no fuera por el altar exterior de la Virgen de los Faroles, situado al final del patio de los Naranjos, cuya imagen, protegida por un cristal, resplandece bajo la luz de diez ó doce faroles. En una placa se leen los versos siguientes, con cuyo contenido todos los paseantes cumplen:

«Si quieres que tu dolor

se convierta en alegría,

no pasarás, pecador,

sin alabar a María.»

Interesantísima también fue para nosotros la visita, ya tradicional, al estudio de Julio Romero de Torres, donde hay siempre obras nuevas y algunas ya conocidas, pero que han sido enviadas al Extranjero, como el hermoso retrato de la Pastora Imperio, que ha estado en la Exposición de Londres, y que se admiró en la última celebrada en Madrid.

Uno de los cuadros más recientes y no terminado aún del todo, es el retrato de una bellísima muchacha de Oviedo, la señorita Lucila de la Torre, que vino a Córdoba expresamente para que Romero de Torres la retratase. No cabe duda que ha tenido una inspiración muy feliz, y aquel lienzo es de los más notables del eminente maestro cordobés.

Muy interesante también es el retrato de la señorita María Esparza, cuyo gentil rostro tiene el carácter genuinamente español. Muy airosa y original resulta la postura de tan linda muchacha.

Otros estudios y retratos llaman la atención: cabezas de mujeres, tipos preciosos poetizados, tratados con la delicadeza que constituyen el sello de personalidad del gran artista, como «Flor de santidad», vestida de negro con ademán de santa e impresión de misticismo en el rostro; otra que podríamos llamar Santa Teresa, sumida en religiosa contemplación; la niña de la medalla, cuadro pequeño, en el cual cabe un encanto infinito, y otro de no menos mérito, que se admirarán en la próxima Exposición. “ EDUARDO ZAMACOIS FIRMADO : MADRIZZY

Tras encontrar esta información del año 1915, me dirijo al buscador para introducir las palabras «María Esparza», encontrando sustanciosas informaciones alusivas a la gran artista, bailarina, cantante y profesora María Esparza. Hoy os presento algunos detalles, pues me ha motivado a escribir un ensayo histórico – científico sobre la trayectoria de esta mujer insigne.

El Defensor de Córdoba, lunes 15 de Marzo de 1915. En la página 2, «Crónica Local» aparece una información sobre Ministro, Caballerías, Accidente, Desde un libro, El mejor, y Julio Romero.

— Dice «El Imparcial»: El notable pintor cordobés Julio Romero de Torres está trabajando con entusiasmo para preparar el envio que destina a la próxima Exposición de Bellas Artes. Uno de sus cuadros más recientes, y no terminado aún del todo, es el retrato de una bellísima muchacha de Oviedo, la señorita Lucila de la Torre, que fue a Córdoba expresamente para que Romero de Torres la retratase. Muy interesante también es el retrato de la señorita María Esparza. Otros estudios y retratos llaman la atención, entre ellos cabezas de mujeres, tipos preciosos, poetizados y otros diversos, que revelan el temperamento original artista —

Otra referencia es del mes de enero en 1915 en el Diario de Córdoba de comercio, industria, administración, noticias y avisos’ – Año LXVI Número 19899 (20/01/1915)

Aparece esta alusión «Despedida de la Esparza:

Anoche celebró su beneficio, despidiéndose del público cordobés, la bella artista de variedades María Esparza, quien durante una corta temporada ha venido actuando en el Gran Cine del Gran Capitán, obteniendo un éxito muy señalado. Muy joven aún, pues sólo cuenta diecisiete años, Mariquita Esparza ha alcanzado uno de los primeros puestos entre las artistas de su clase debiendo el triunfo en gran parte, a la elegancia y decencia del género que cultiva, y así ha escuchado muchas palmas en cuantos escenarios se ha presentado. Es una artista que sabe bailar con buen gusto, ejecutando números de mérito, imprimiendo a sus danzas cierto aire de distinción, innato en ella. Por su belleza de mujer menuda, parece una figurita viviente. En su amena charla, se exterioriza la buena educación recibida, quizás en algún aristocrático colegio, imprimiendo a su efusiva conversación el sello simpático y gracioso de las hijas de Madrid. María Esparza saldrá en breve de España para América, en donde actuará ventajosísimamente contratarla, para dar a conocer su vasto y culto repertorio, y seguramente alcanzará los triunfos y los provechos a que es acreedora por sus méritos. El público de Córdoba demostró anoche ostensiblemente su admiración y simpatía por la artista, a la que tributó muchos aplausos, habiéndole salir varias veces al escenario. La bella artista recibió algunos obsequios de sus admiradores.

Y otras referencias son posteriores en el año 1920, 1926 y 1936.

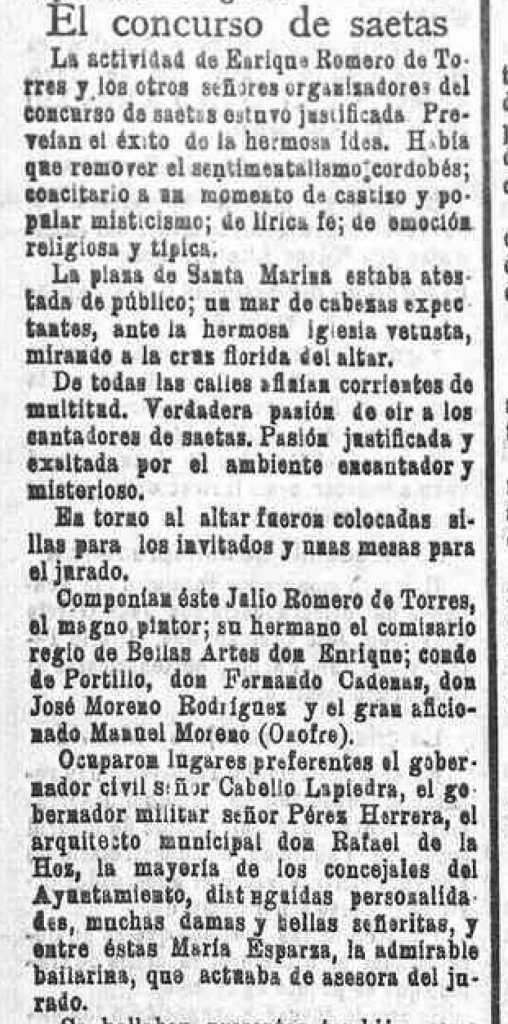

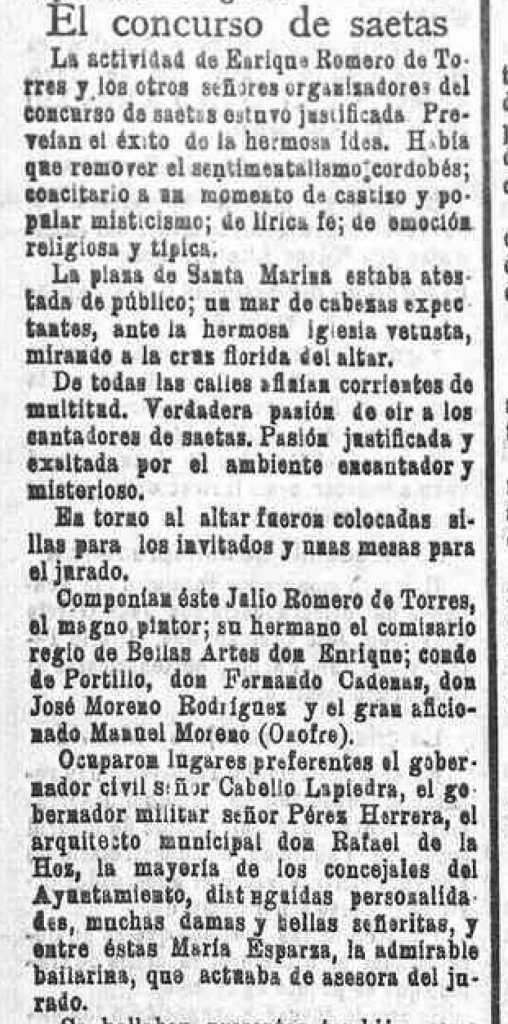

La de 1926 hace alusión a la participación de María Esparza junto con Enrique y Julio Romero de Torres en el Jurado del Concurso de saetas….en la ciudad de Córdoba.

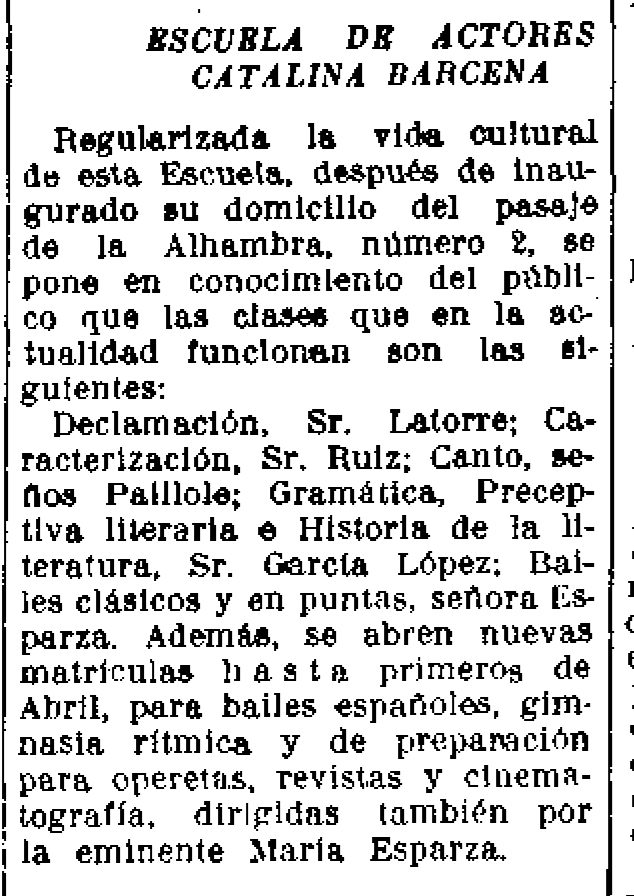

Os presento ahora unas fotografías de estas informaciones.

Fragmentos del Concurso de Saetas. 1926

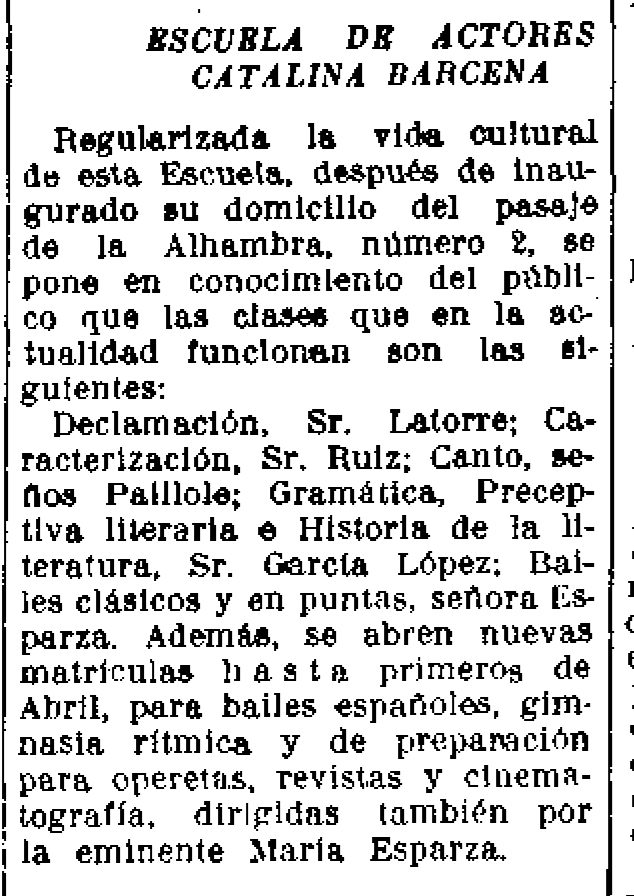

María Esparza como profesora Escuela de Actores. 1936

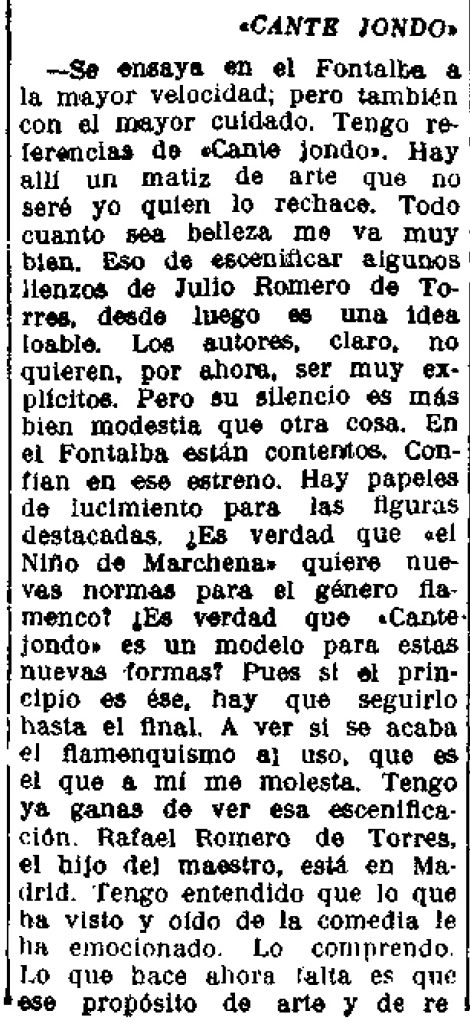

Cante Jondo representado en el Teatro de Madrid, 1936

Ahora tras esta motivación científica como historiador del Arte e investigador me dirijo a presentar una serie de referencias aparecidas en la prensa de la época, creo que calado importante para comprender el mundo coetáneo al pintor cordobés Julio Romero de Torres. Espero toda esta información os resulte destacada para vuestro conocimiento y difusión, ahora me pregunto, ¿Cómo de elegir de las seis obras pictóricas de la Colección privada Dr. Blas García, selecciono este Retrato María Esparza, generándome una curiosidad esa mirada de ella, y llegando a encontrar tanta información?………. La vida del investigador, ¿es así?….

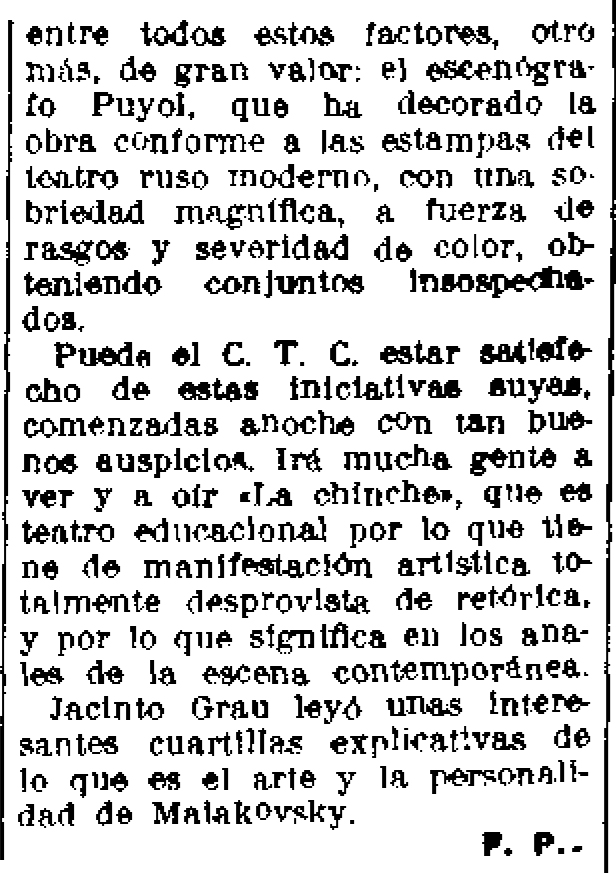

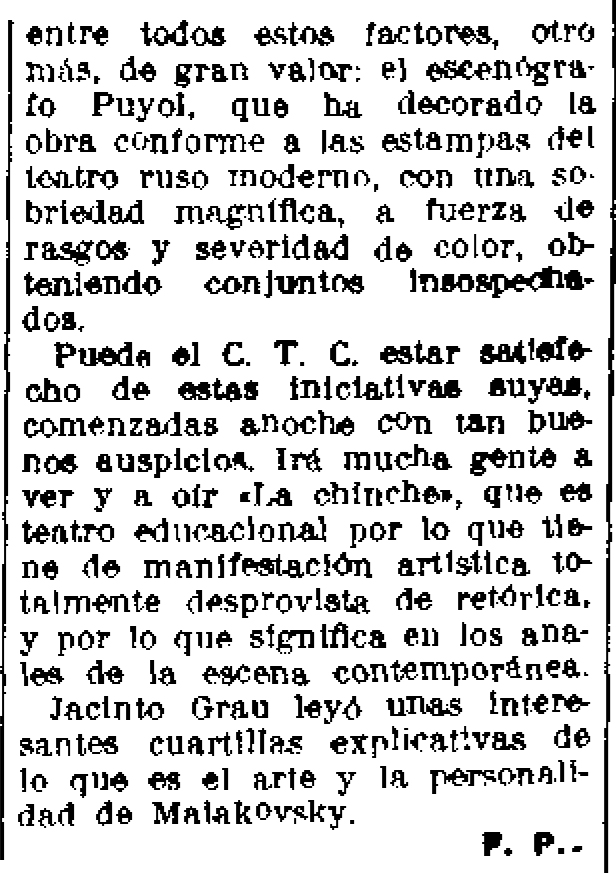

Antes de seguir os integramos esta fotografía, del año 1914, encontrada en la Revista Eco Artístico:

Revista Eco Artístico, Semblanza de María Esparza, 1914

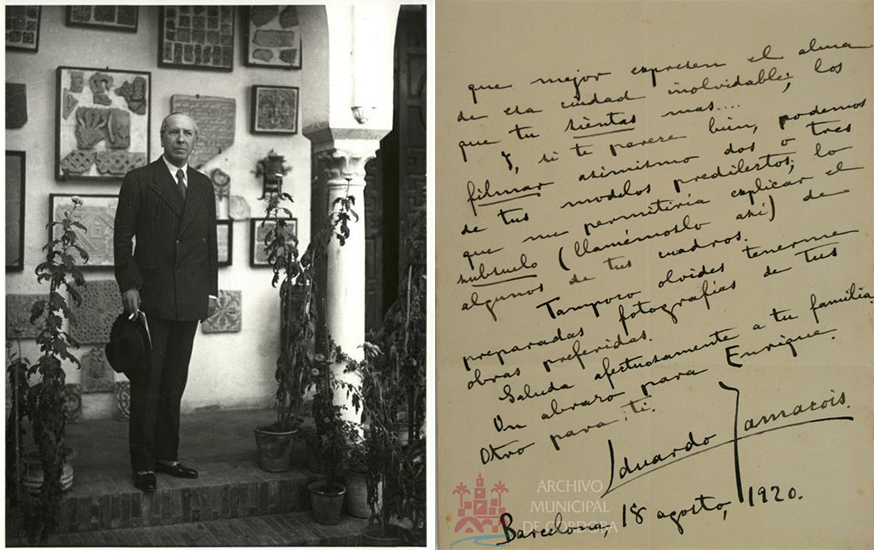

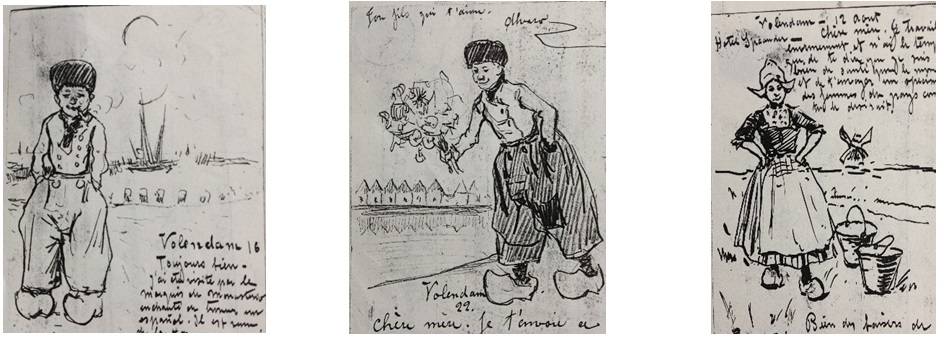

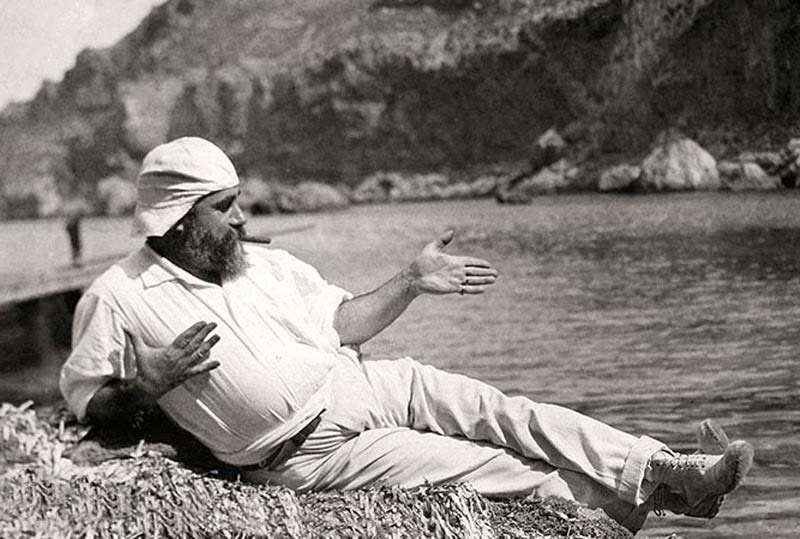

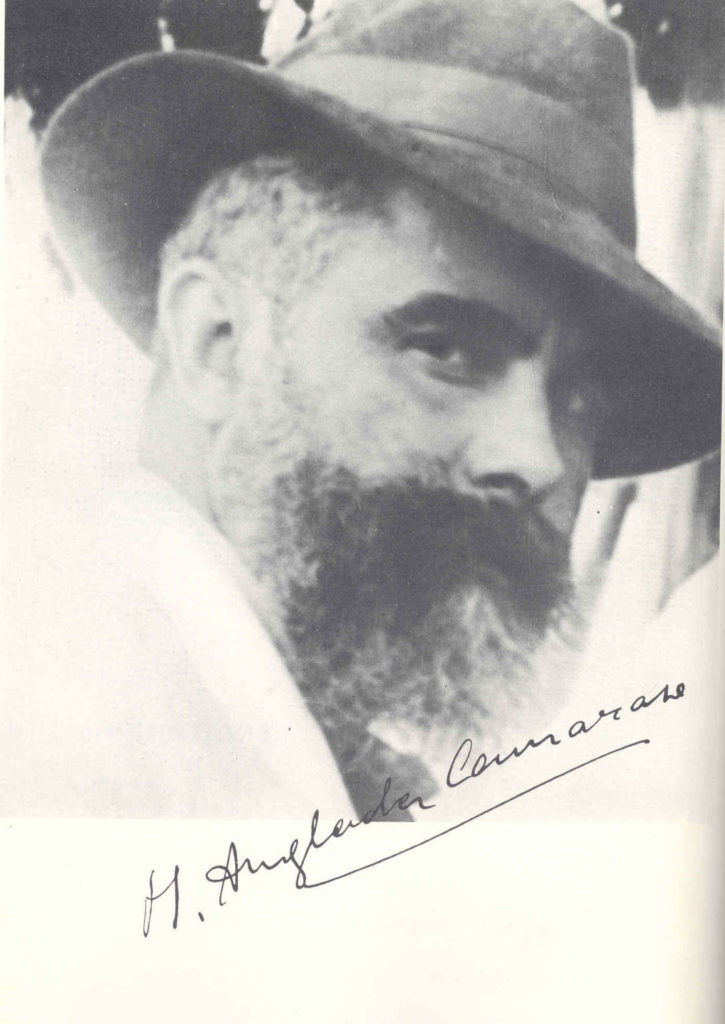

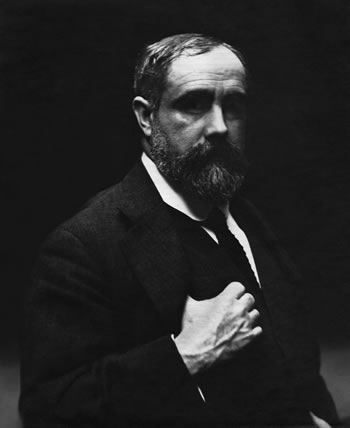

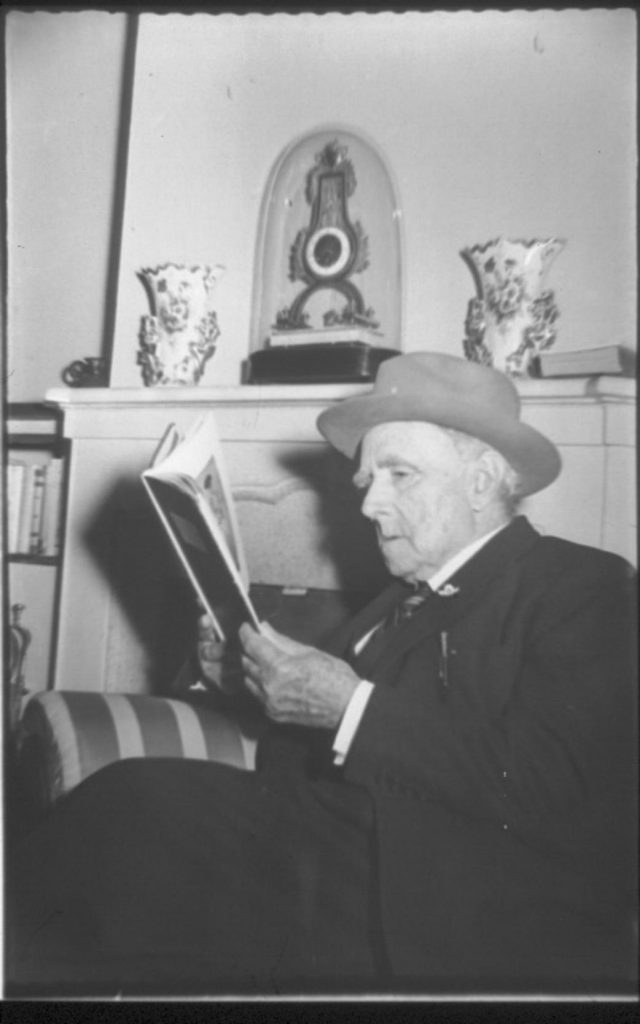

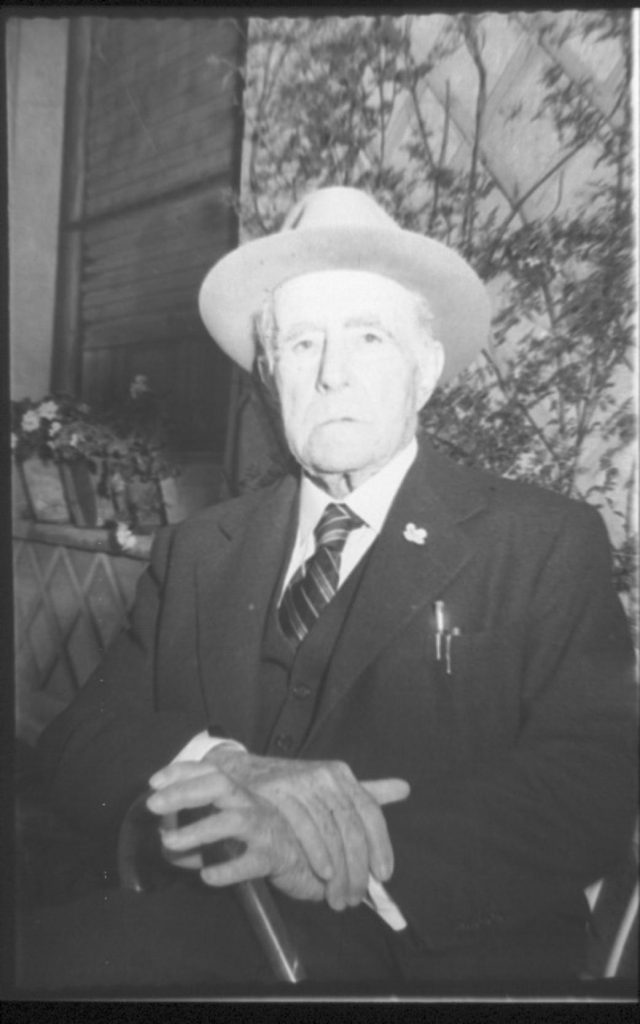

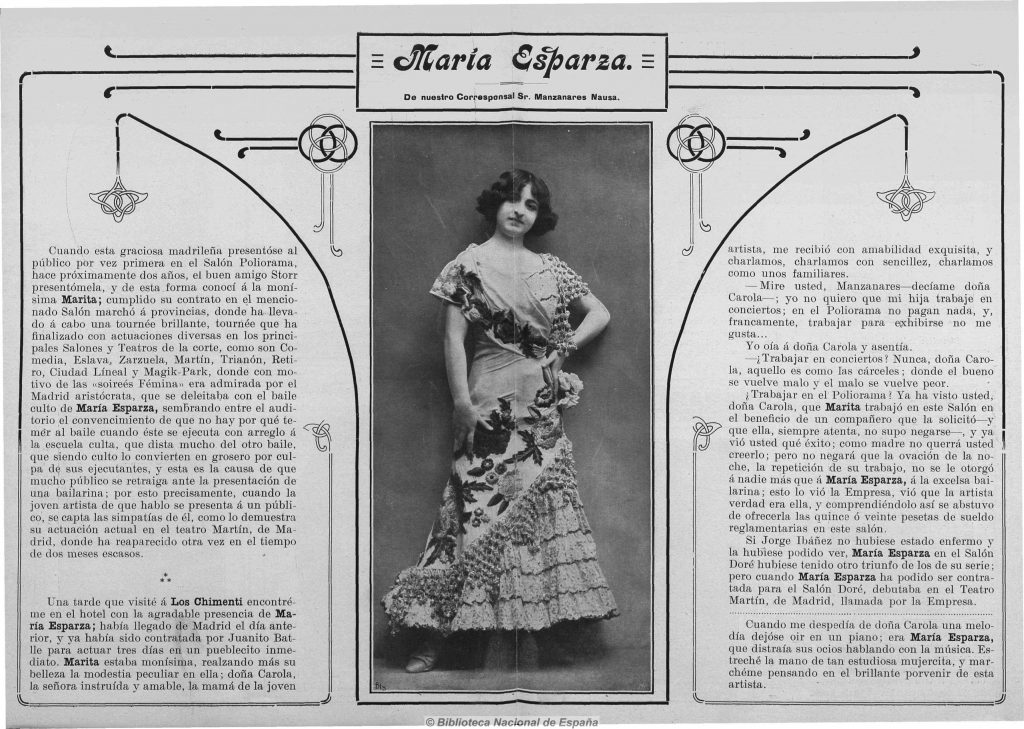

Fotografía de Eduardo Zamacois en 1931 en la Casa Natal de Julio Romero de Torres en Córdoba, y carta manuscrita del año 1920, donde Eduardo solicita el envío de unas fotografías para su ciclo de Literatura y Arte a impartir por diferentes lugares del mundo

¿QUIÉN ES EDUARDO ZAMACOIS?

La respuesta fue encontrada en el Blog del Hotel Viento10 en la ciudad de Córdoba en el transcurso de esta investigación sobre María Esparza, la retratada del pintor Julio Romero de Torres. Aquí os transcribo lo encontrado en su web.

https://hotelviento10.es/es/varios/sobre-los-topicos-cordobeses

En este blog aparece esta mención:

Eduardo Zamacois pertenece a una saga de artistas vascos pero nace en Cuba, por lo que mantendrá dos nacionalidades. Zamacois es un fecundo escritor que tiene entre sus temáticas favoritas la literatura erótica. Este escritor, editor y periodista, tiene 25 años en 1898; 55 en 1927 y más de 60 cuando tiene que exiliarse a toda prisa de la España fascista. Volverá cerca de los 100 años ya en una caja de pino.

Yo le quiero traer aquí por un pequeño libro en el que relata su paso breve por Córdoba. Pero aun siendo breve, Sus descripciones de algunos tópicos cordobeses son de una puntería asombrosa. Quizás se deba a su infancia pasada en Sevilla, o a su primera mujer; una modistilla hija de un zapatero andaluz. Puede que provenga de la influencia de los hermanos Romero de Torres, amigos y cicerones de su visita a la ciudad. Yo me inclino por esta última, y en las frases que pongo a continuación tengo la sensación de leer al mismísimo Enrique.

SOBRE EL ALMA DE CÓRDOBA

El alma encantadora de Córdoba es contemplativa, perezosa y alegre; la callada capital de los antiguos Omeyas es a la vez dulce y fuerte; con una blandura que no excluye la fortaleza, con un vigor que no se opone a la cordialidad ni a la gracia de la sonrisa. Tumbada a orillas del Guadalquivir y adormecida por la fragancia nupcial de sus naranjales, Córdoba siente aún profundamente el quietismo, todo desdén, de la filosofía árabe.

«¿Por qué corres?», parece preguntarle la ciudad al río.

Y a los trenes : «¿Por qué llegáis tan de prisa, si en seguida habéis de marcharos? Venir o irse… andar o estarse quieto… ¿no es lo mismo?…»

EL FRÍO Y EL CALOR

La afirmación «en Córdoba no hace frío», es, de consiguiente, el único sistema de calefacción empleado aquí. Si los remotos fundadores de la ciudad la hubiesen construido pensando’ en el invierno, los cordobeses de ahora, año tras año, desfallecerían de calor. Pero ocurrió lo contrario; la dispusieron para defenderse del sol, y durante centurias y centurias sus habitantes tiritan de frío.

«Ya pasará esto», piensan. Y no se mueven. ¡Oh, país admirable, país dulce y pasivo y a su modo sabio, quizás más que otro ninguno, en donde el Tiempo no se lleva las cosas!…

LAS CALLEJAS

La llegada de la noche aumenta el interés inmóvil y silencioso de la vieja ciudad. Las casas, con sus cancelas y sus patios de mármol blanco alumbrados por un farol, parecen capillas; las calles, limpias y angostas; las calles ariscas, nerviosas, terriblemente convulsionadas, se entrecruzan y retuercen como raíces. Es muy raro caminar en línea recta más de ocho o diez metros.

LA MEZQUITA

¿Cómo acometer la empresa de describir una obra, de la cual ni aun la fotografía tan justa, tan sincera, tan sobria, puede darnos idea exacta?… Porque no es solamente la arquitectura, es decir la línea, lo que impresiona y rinde el ánimo: son también, juntamente con ella, el silencio, la luz, el frío, la emoción de fatalidad disuelta en el aire, lo que sigilosamente va ganándonos y oprimiéndonos el corazón.

EL CIPRÉS Y LA PALMERA

El ciprés cristiano ruega, suplica y aguarda; el ciprés clava en el cielo su fastigio* agudo, y espera ser oído; el ciprés lucha, llama, procura; es la oración. Pero la palmera, amada del árabe no combate; sus ramas abiertas, plácidas, rendidas al poder igualatorio de la gravedad, perdieron la esperanza. El viento que las mece al desmayar la tarde, viene de Oriente. Nunca el sol saldrá a media noche; nunca las aguas de los ríos remontarán su cauce; y como el sol, y como los ríos, el humano destino. Las palmeras lo saben: «¿Para qué — dicen,— para qué te afanas, si no conseguirás modificar ni en una tilde la ordenación eternal de lo que ha de ser?

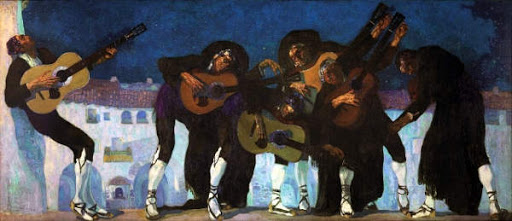

SOBRE EL FLAMENCO

Los bailes «flamencos» son como la arquitectura árabe, como las calles, cordobesas, donde la observación más escrupulosa no hallará jamás dos vías, ni dos fachadas, ni dos aleros, ni dos rejas iguales. En estas viejas ciudades, la belleza está en lo arbitrario; todos son recodos, ángulos, sorpresas; todo aparece fragmentado, laberíntico. Si una casa adelanta, la que le sigue retrocede; ésta tendrá un color y la contigua otro; aquí habrá una ventana, allí un balcón. El arte morisco temía repetirse, y su sed de variedad, de diversidad, era infinita.

De Córdoba a Alcázarquivir : tipos y paisajes de Andalucia y de Marruecos, 1915-1921

Zamacois, Eduardo, (1873-1971)

Publicado en 1921 https://archive.org/details/decordobaalcazar00zama/page/18

Eduardo visita la ciudad de Córdoba, y relata en el Diario de la Marina : periódico oficial del apostadero de La Habana: Año LXXXIII Número 114 Edición de la mañana – 1915 abril 24 este texto sobre Enrique Romero de Torres, titulado :

ENRIQUE, HOMBRE DE MUNDO. (Transcripción literal):

“La experiencia y M. La Rochefoucauld enseñan que «el secreto de la conversación», o lo que es igual, «el arte de hacernos simpáticos», consiste en dejar charlar a nuestro acompañante de todo aquello que le interese.

No puede darse consejo más sencillo de seguir, ni de resultados más inmediatos y excelentes. Nuestro interlocutor, lejos de advertir que es él quien habla, cree que somos nosotros los que hablamos; esta especie de espejismo se produce en seguida, y como nos atribuye todo lo que dice y cuanto él va diciendo es de sus gusto, concluye por juzgarnos unos conversadores amenísimos.

En el arte mundano de oír y de darle la razón a todo el mundo, Enrique Romero de Torres es maestro. Ágil y menudo cuerpo, bronceado como un árabe, los ojos rebosantes de travesura y alegría, el andar inquieto, el bigotillo adolescente, el humor siempre risueño, aturdido y primaveral, Enrique Romero de Torres da una impresión constante de juventud…

¿Su edad?…

Cualquiera; Enrique es uno de esos hombres que, por su movilidad y por la facilidad de su risa, disimulan la edad maravillosamente. Así, pues, supongamos que tiene veinte años… Enrique conoce palmo a palmo los rincones más señores de Córdoba; él me ha llevado a la mezquita, a las ermitas, al Campo de la Verdad, a la torre de la Malmuerta… Enrique ríe con los que ríen, se apasiona con los vehementes, y tiene para los taciturnos gestos deliciosos de melancolía. Según de donde soplen los vientos de la conversación, Enrique será romántico o epicúreo, creyente o escéptico, modernista o arqueólogo, devoto de Bossuet o de Eca de Queiroz. Y esto no lo hace por hipocresía, sino por bondad; por la espiritual distinción y el exquisito altruismo de ser siempre agradable.

Dos forasteros, verbigracia, hablan con Enrique de los grandes prototipos de la belleza femenina: el moreno y el rubio.

Un forastero.- Nada tan adorable, tan divino, como unos cabellos rubios cayendo sobre la blancura de una espalda.

Enrique.- ¡Delicioso! Unos cabellos color de sol y una espalda blanca… ¡Oh!

El forastero.- ¿Y el encanto de los ojos azules?…

Enrique.- ¡Ah, también! ¡los ojos azules, los ojos color de cielo!….. ¿Eh?….. ¿Verdad?….. ¡Ya lo creo! (Extasiado.)

El otro forastero.- Pues a mí me gustan las morenas.

Enrique.- También me gustan a mí. Esas carnes de bronce… ¿Eh?… ¡Qué expresivas!…

El otro forastero.- ¿Y los ojos negros?…

Enrique.- (Entornando los suyos.) – ¡Qué hermosos! Esos ojos negros, como las penas… ¡Ah!…

Puedo dar fe del hecho siguiente:

Una noche hablábamos en el café Suizo de las dificultades de pronunciación de los principales idiomas europeos. Quién sostenía que la gramática más enrevesada es la alemana; quién decía que la francesa. Enrique, según costumbre, cambiaba a cada momento de opinión; y tan pronto se rendía ante los obstáculos insuperables del habla alemán, cual reconocía que nada hay tan empalagoso, tan desesperante, como la fonética francesa.

Una voz.- La letra de acentro más difícil es la «th» inglesa.

Enrique ( que no sabe inglés.- ¡Ah, sí; la «th»! ¡Horrible!…

La voz.- Y cuando se reunen unas cuantas «th»…

Enrique.- ¡Se vuelve usted loco!

La voz.- «Three thin sticks»…

Enrique.- (repitiendo al oído.)- ¡Figúrese usted!… Lo dice usted tres veces seguidas… «three thin sticks»… y cae usted enfermo…

La voz.- La «th» inglesa equivale a la zeda española, pero es más suave.

Enrique.- Sí; más dulce.

Otra voz.- Al contrario; se equivocan ustedes; la «th» es más dental, más ruda…

Enrique.- Sí, tal vez; un poquito más fuerte; ¡pero hay que fijarse!…

Enrique usa polainas y lleva una flor en el ojal. Las mujeres son su manía. Enrique va siempre a cuerpo, y es necesario que el mercurio descienda mucho en las columnas termométricas para que su juvenil presunción ceda y se allane a coger el gabán.

¡Amigo delicioso!… A veces, repasando mis recuerdos, me he preguntado si Córdoba me gustó tanto por que estabas tú allí…

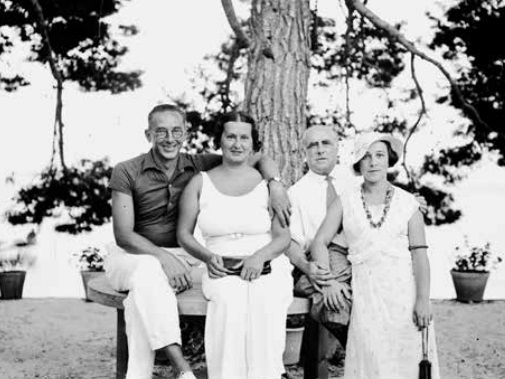

Amigos míos : Lopecito, Enrique y Francisco Bravo

Amigos míos: «cicerones» espontáneos, llenos de cordialidad y de iniciativas, que supísteis envolverme en un rumor de fiesta; compañeros, cuyas figuras mejoran según pasa el tiempo y las ciudades que aprendí a querer a través de vuestra simpatía, van quedando atrás, recibid con esta crónica mi agradecimiento y mi abrazo de hermano.”

Para no hacer más extenso, vamos a culminar con una referencia bibliográfica histórica de suma actualidad, y un breve e intenso texto aparecido en prensa del año 1911.

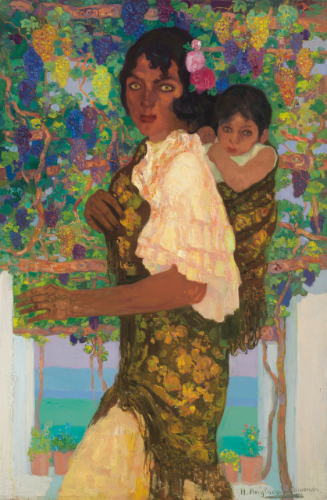

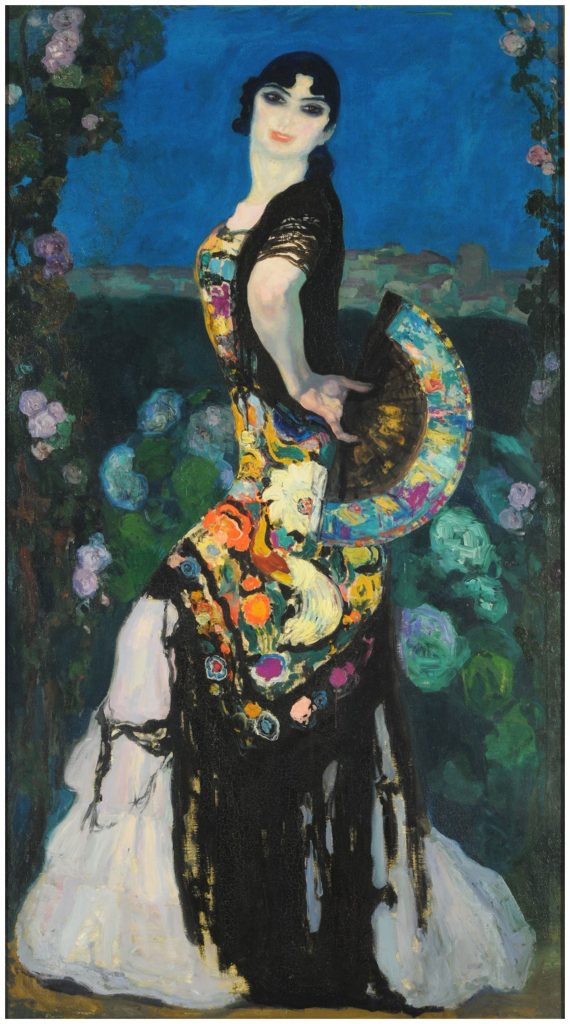

Ella se llama Lucía García, joven licenciada en el Grado de Historia del Arte en la Universidad de Córdoba, ha investigado sobre LO GITANO EN JULIO ROMERO DE TORRES, y os presento esta sinopsis:

“Empieza explicando el origen del pueblo «egiptanos», la llegada a España, la represión de los Reyes Católicos, el sufrimiento de este pueblo diezmando sus derechos hasta el año 1812, donde el aquel gitano nacido en nuestro país se considera legal, que duró solamente dos años. La repulsa sigue a principios de siglo XX, excepto el grupo de artistas Generación del 98 que instauran el Flamenquismo, intentando valorizar la cultura gitana. En la Generación del 27 también apoyan la abolición del antiflamenquismo, destacando Federico García Lorca con la publicación de «Romancero Gitano» junto con el apoyo de Hemingway y Picasso, Falla, Zuloaga y otros artistas e intelectuales. El caso de Julio Romero de Torres. El mismo pintor en Enero de 1930 habla sobre «la elegancia gitana». Lucía va presentándonos las obras destacadas donde se retratan mujeres gitanas con sus nombres y apellidos. Aquí vamos a transcribir lo dicho por el pintor cordobés Julio Romero de Torres (acudimos a prensa histórica digital de la BNE, en la Revista Crónica, enero 1930) nos dice:

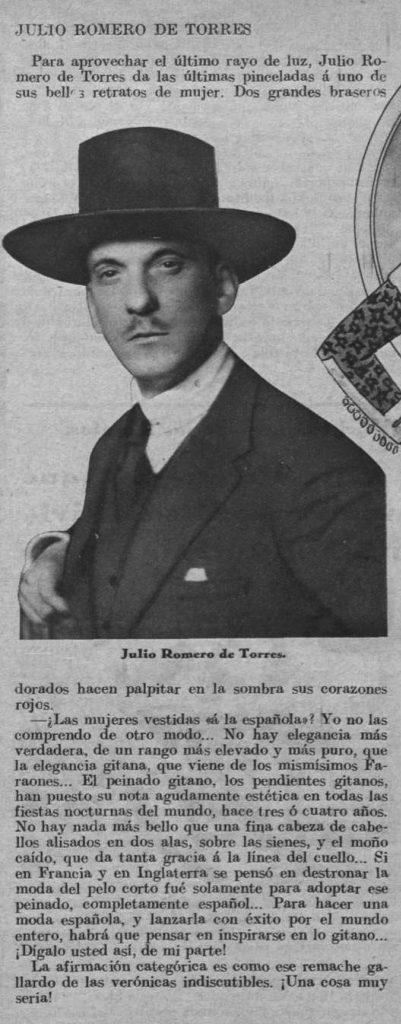

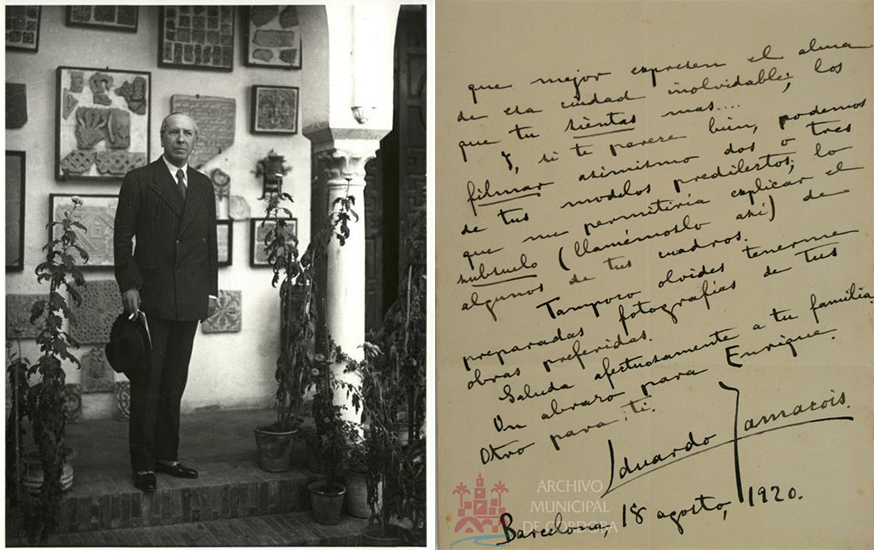

Fotografía del periódico Crónica, 1930

Para nuestras lectoras, CRÓNICA pregunta a nuestros artistas: ¿Se puede crear una moda española?… Y responden:

JULIO ROMERO DE TORRES

Para aprovechar el último rayo de luz, Julio Romero de Torres da las últimas pinceladas a uno de sus bellos retratos de mujer. Dos grandes braseros dorados hacen palpitar en la sombra sus corazones rojos.

– ¿Las mujeres vestidas «a la española»? Yo no las comprendo de otro modo… No hay elegancia más verdadera, de un rango más elevado y más puro, que la elegancia gitana, que viene de los mismísimos Faraones… El peinado gitano, los pendientes gitanos, han puesto su nota agudamente estética en todas las fiestas nocturnas del mundo, hace tres ó cuatro años. No hay nada más bello que una fina cabeza de cabellos alisados en dos alas, sobre las sienes, y el moño caído, que da tanta gracia a la línea del cuello… Si en Francia y en Inglaterra se pensó en destronar la moda del pelo corto fue solamente para adoptar ese peinado, completamente español… Para hacer una moda española, y lanzarla con éxito por el mundo entero, habrá que pensar en inspirarse en lo gitano… ¡Dígalo usted así, de mi parte !

La afirmación categórica es como ese remache gallardo de las verónicas indiscutibles. ¡ Una cosa muy seria !

Escrito por Matilde Muñoz. Crónica (Madrid, 1929), 19/01/1930, página 17.

En la conclusión del artículo, Lucía nos cuenta: «La introducción de la mujer gitana en sus obras no se debe a una representación meramente folclórica ni costumbrista, sino a un simbolismo intrínseco que contribuyó al ennoblecimiento de esta etnia, concebida de una manera notablemente inferior al resto de la sociedad en ese momento.»

Enlace para Academia.Edu: https://www.academia.edu/121613589/La_representaci%C3%B3n_del_pueblo_gitano_en_la_obra_de_Julio_Romero_de_Torres

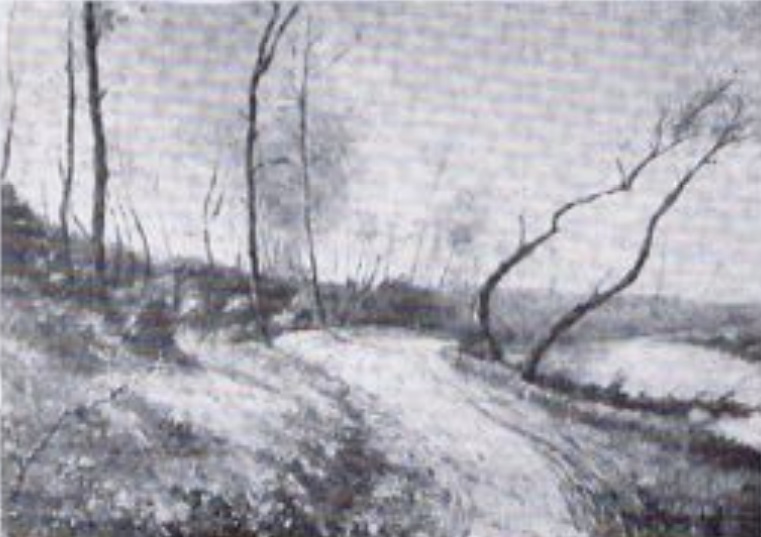

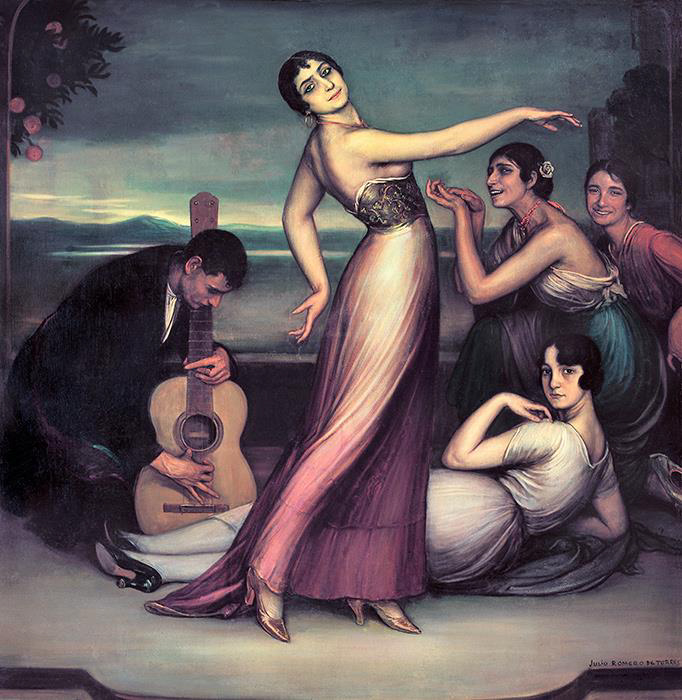

Fotografía del cuadro Alegrías de Julio Romero de Torres en su Museo Pinturas en Córdoba

Como cierre a estos dos meses agosto y septiembre del año 2024, en la celebración del 150 Aniversario Nacimiento de Julio Romero de Torres, y esperando el ansiado inicio de exposiciones, conferencias, presentación de libros y un largo etcétera de actividades en Córdoba entorno a la Vida Artística del maestro insigne, eso si, sin olvidarnos de la REHABILITACIÓN Y MUSEALIZACIÓN DE LA CASA NATAL, os sugiero leáis estos párrafos seleccionados de un artículo aparecido en 1911, firmado por Luis Bello, Córdoba, Romero de Torres y la Imperio.:

“»Pero la leyenda de la España Árabe, tejida de lecturas, vale mucho menos que la realidad de Córdoba, como hoy la vemos, con el crucero cristiano junto al Mirab de la Mezquita y el «Ave María Gratia plena» sobre la lápida que grabó Almanzor, con las casas señoriales de los conquistadores llenas del espíritu del Renacimiento y la orilla romana que atestigua la vieja tradición del Guadalquivir. Recorriendo las calles antiguas, dentro y fuera de la Mezquita, no siento la emoción de las cosas muertas. Quizá el turista extranjero se complazca en creer que pisa ceniza de siglos; para mi, en Córdoba, los siglos están vivos, y de tal modo, que la ciudad tiene más vida que sus habitantes. Ella es la que domina. Ellos parece como si hubieran renunciado al presente convencidos de que no son estos los tiempos de una raza soñadora, elocuente y enamorada. Son grandes señores que perdieron por propia culpa su patrimonio, son graves, silenciosos, y tienen en su rostro y en sus movimientos una severa dignidad.

Y, sin embargo, el gran pecado de los cordobeses es, a mi juicio, el de creer que Córdoba es historia. El fruto de las dos culturas, mora y cristiana, tomó al llegar a Córdoba un sabor enérgico, intenso, el sabor fuerte de la tierra. No se ha perdido nada: el prodigio de la Mezquita, la arquitectura civil hecha por los descendientes de un pueblo maestro en el arte de gozar la vida dentro de casa, puede servir de modelo a todas las ciudades meridionales y levantinas. Por si algo faltaba, la Sierra, siempre joven, les guarda sus reservas de Naturaleza.

– Yo creo – le he dicho a Julio Romero de Torres – que, a fuerza de quererla, los cordobeses no sacan partido de Córdoba.

Hablábamos en el patio del Museo provincial que regenta su hermano, como antes lo regentó su padre. Hay en medio una fuente que borbota con alegría bajo el cielo azul. Desde las paredes claras cuatro caminitos de tradición mora hechos de canto rodado llevan a ver la pila donde se mueven lentamente unos pececillos de naranja brillante. Luz intensa. Silencio. Quietud. Es el patio de un convento desamortizado que, aún no siéndolo, guarda, como todo lo cordobés, cierto sabor mudéjar. A un lado está el Museo, en la nave del templo, llena hasta rebosar de cuadros que se amontonan por falta de espacio: un Murillo, un Valdés Leal, un Zurbarán, un magnífico Ribera y la colección admirable de primitivos españoles, algunos cordobeses. En la salita de escultura dominándolo todo, antiguo y moderno, un busto campesino de Julio Antonio, artista muy joven, que hará hablar mucho de él, y que se llamará Julio Antonio de Córdoba, cuando haya realizado su monumento a «Lagartijo». A otro lado el estudio, y atravesando un jardín o patizuelo irregular, florecido de naranjos, la vivienda. Al fondo de una puerta diviso el arranque de la escalera, y por ella asciende sin ruido una graciosa figurita florentina.

Tan íntimo, tan recogido es este Museo familiar donde despertaron a su vocación los Romero de Torres, que me parece ver flotando sobre él todo el espíritu exquisito y cultivado de la ciudad. Tiene, como Córdoba, la tradición; tiene dentro la fuerza creadora. Allí están esas mujeres pensativas, de cara pálida, frescas y firmes de cuerpo, que suele pintar Romero con un libro en la mano o un nardo. Ante los lienzos no tengo más remedio que reconocer mi error. Hay alguien en Córdoba que sabe sacar partido de Córdoba.»

El Imparcial (Madrid. 1867). 27/2/1911 Luis Bello.

Muchas gracias, nos vemos de nuevo en octubre donde vamos a disfrutar de lo que estamos ya preparando, aunque aquí os mostramos en la siguiente fotografía un anticipo. Abrazos.

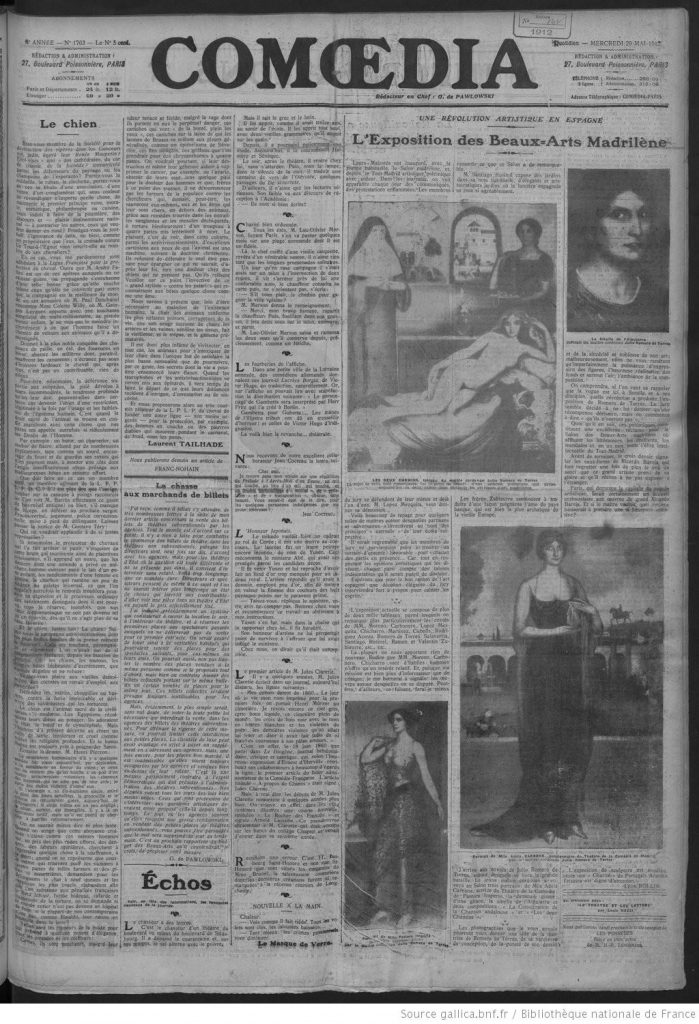

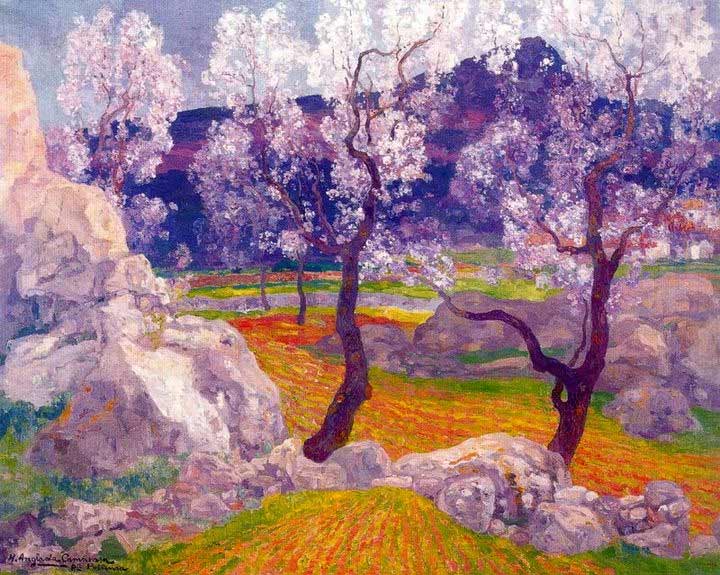

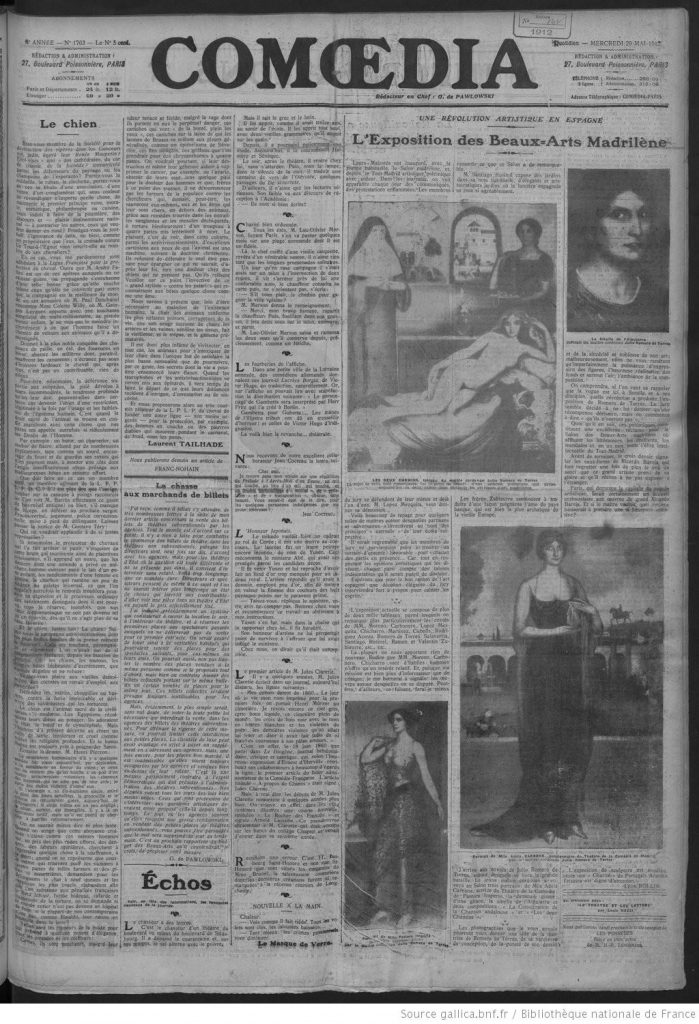

Comoedia, Revista Francesa, París, 1912

Referencias periodísticas actuales:

Sobre Adela Carbone:

https://cordopolis.eldiario.es/cultura/obra-intima-perdida-romero-torres-vuelve-espana-siglo-despues_1_11277995.html

https://dbe.rah.es/biografias/10661/adela-carbone-y-arcos

https://www.apmadrid.es/adela-carbone-el-contraste-de-ser-mujer-y-ser-importante-en-la-historia/