Por Juan José García López

Licenciado en Filosofía y Letras

Presidente de la Asociación Cultural Pro Casa Museo Julio Romero de Torres en Córdoba

Mayo en Córdoba

Hace unos días paseando por Córdoba, crisol de culturas, resplandeciendo con su gran pintor cordobés en este mes de mayo, Rafaé, Gertrudis, Catherine, Eustaquio y yo, nos encontramos en la Capilla de San Sebastián, actual Palacio de Congresos en la calle Torrijos, frente a la Mezquita-Catedral de Córdoba. Catherine, gran conocedora de los Sitios Culturales de la UNESCO, nos invitó a conocer este espacio, de los mejores conservados del antiguo Hospital de San Sebastián, sanatorio mayor de Córdoba entre los siglos XVI y XVIII. Las obras del hospital se emprendieron entre los años 1513-1516 por Hernán Ruiz I o el Viejo, autor local que se mueve entre el estilo gótico final e introduce los primeros atisbos del Renacimiento en la ciudad como iniciador de la saga de arquitectos más célebres de la ciudad. Este espacio diáfano se nos presenta como una iglesia de nave única con cubierta de bóveda de crucería estrellada ideal para recepción de congresos y usos culturales. Conserva aún la tribuna donde los enfermos seguían los oficios religiosos estando presidida por un retablo posterior barroco, procedente del desaparecido Hospital de S. Bartolomé. Entre todas las joyas artísticas, nos detenemos todos los allí reunidos, tanto que los viajeros turistas, al escuchar la disertación de Catherine sobre esta pintura «Purísima Concepción Inmaculada», se acercan para escuchar la historia de este cuadro pintado por Antonio del Castillo y Saavedra. Mi mirada palpitante y emocionada a cada suspiro al contemplar tan bella creación, y más al sentir los versos recitados por Gertrudis que anotó en un cuaderno el día del homenaje a Julio Romero de Torres en el cementerio de San Rafael, el pasado día 10 de noviembre, y dice así:

«Cuando levantan, en las plazuelas,

arcos de aljófar los surtidores

y abren los patios, tras sus cancelas,

rutas a ensueños, coplas y amores;

trémulos de ansia, tañen vihuelas,

los encelados trasnochadores,

en esas calles, con callejuelas,

donde hay ventanas llenas de flores.

Córdoba entonces viste de encanto

De una promesa que hizo con llanto;

y entre el perfume del pebetero

que enciende Mayo para su planta,

porque haya gloria Julio Romero

llorando reza, suspira y canta.»

De Francisco Arévalo García (1891- 1962). La promesa. Manuscrito. S/F, gracias a José María por este recuerdo poético.

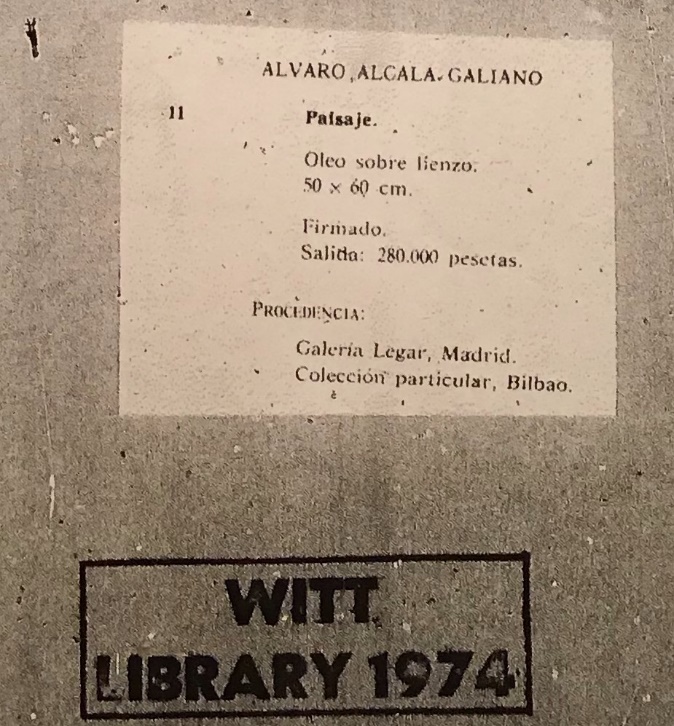

Antonio del Castillo, Purísima Concepción Inmaculada, expuesta en el Palacio de Congresos Córdoba –

Antiguo Hospital de San Sebastián. Segunda mitad del siglo XVII, Colección privada.

El Adiós a Julio Romero de Torres. Exposición celebrada en el Museo de Bellas Artes de Córdoba en el mes de mayo 2024

Comenzamos este mes de junio con esta obra magnífica del pintor cordobés Antonio del Castillo y Saavedra, representante del barroco cordobés del siglo XVII, desde que sé de su existencia, siempre me acerco para contemplarla cuando estoy en el centro histórico de Córdoba… sabiendo que para nuestro Julio Romero de Torres y su familia, tuvo gran influencia tanto que en 1930:

“Julio Romero de Torres – cincelado ya su perfil de medalla en la suprema serenidad de la muerte – duerme en el solar del pintor Antonio del Castillo, su dilecto amigo del Museo Cordobés, que rigiera su padre – pintor, como él, Rafael Romero Barros -, y que hoy rige su hermano Enrique, también pintor y fervoroso arqueólogo.” Estas frases aparecen en un artículo publicado en el Heraldo año 1930, más adelante podremos leer íntegramente.

Mayo florido de celebraciones entorno al fallecimiento de nuestro malogrado pintor español Julio Romero de Torres. La Chiquita Piconera viaja a Madrid, homenajes en Córdoba y Madrid, retransmisiones radiofónicas sobre este evento anual, sobre la vida y obra del pintor cordobés por Rtve y CanalSur, la prensa escrita y digital publicando la noticia, documentales sobre su vida artística, presentación en prensa sobre las Exposiciones a celebrar en otoño del presente año en Córdoba, apertura del patio de la casa en el Festival de los Patios, Cartelería en nuestras fiestas de mayo, en las cruces de mayo, y en la feria en sus casetas, todo dentro de la magia del 150 Aniversario de su nacimiento el 09 noviembre de 1874.

En una tarde de sábado un poeta cordobés me dedicó este poema, él se llama Antonio Rodríguez, dice así:

Mujer y Pecado.

Arterias mesiánicas de pasadizos laberínticos,

esquinas centinelas de figuras pétreas,

repintados balcones en rosa, blanco y rojo,

y a sus pies, … ese manto adoquinado de requiebros indomables

que conduce cada noche al portón de los sustos.

Cuna y catre de lienzos paternos,

de bosquejos exuberantes y afónicos estremecimientos.

Piedras y hombres, …silencios y retratos.

Mujeres enlutadas por negros atuendos,

de subrepticias miradas que tranquean sin remedio,

las sonrisas quiméricas del gesto inacabado.

Calles… padre… mujeres…,

tupieron la sibarita pretina que atrapó su cuerpo,

trabando la cincha a la gesta secular de su entelequia pía,

a la dirección de sus trazos, a su propio antojo,

a la arrinconada fantasía oculta,

… el símbolo ganó a la figura,

y ese hado inmortal, porque inmortales son los sueños,

trazó en deleite mezcolanza, la mujer… y el pecado.

El Adiós a Julio Romero de Torres. Exposición celebrada en el Museo de Bellas Artes de Córdoba en el mes de mayo, 2024.

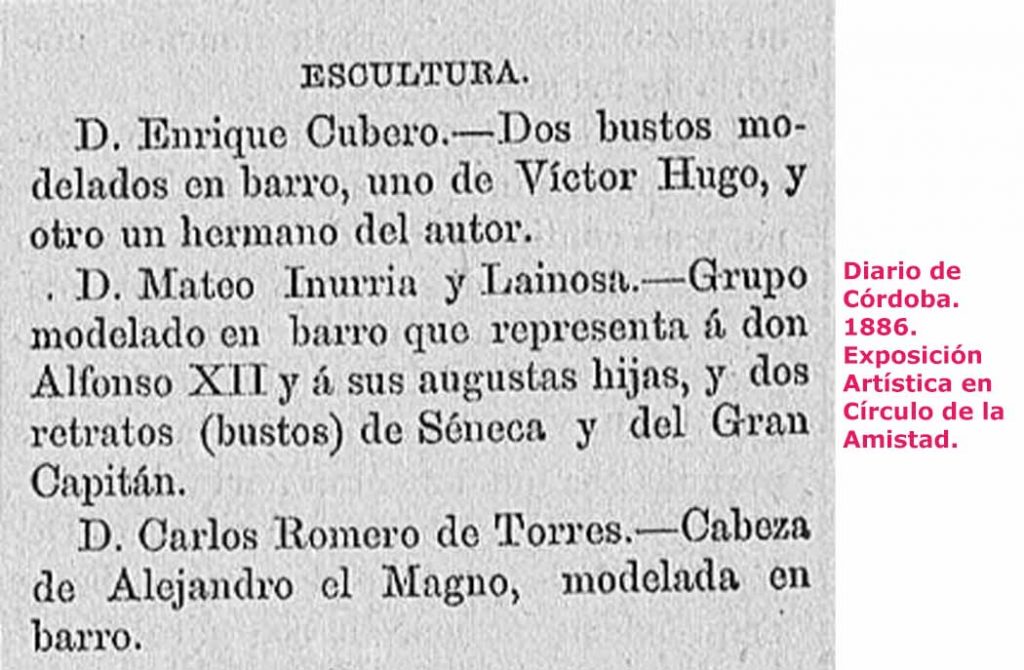

Cuando regresamos al taller – estudio donde los lienzos se amontonan, los libros son columnas dóricas en equilibrio y las ideas fluyen, seguimos investigando en la hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional de España, acceso libre por internet, encontrando interesantes artículos periodísticos que se transcriben para vuestra lectura y conocimiento. De Los Debates a El Heraldo de Madrid hasta la Vida Galante, con sabrosos testimonios, obras inéditas y momentos históricos. Todo se intercala con fotografías alusivas a lo plasmado. Para aquellas personas que la lectura es necesaria, creemos que van a disfrutar mucho, y para personas que estén más en la onda radiofónica, queremos destacar la gran labor del periodista y escritor Alfredo Asensi Díaz, que amablemente nos ha atendido, y nos dice:

“El recuerdo-homenaje a Julio Romero de Torres en su 150 aniversario será variado a lo largo de 2024. Con este motivo, voy a publicar en mi facebook los 55 programas (radionovela) que escribí para Radio Córdoba (SER) y que fueron emitidos entre marzo/mayo de 2003. Participaron un total de 225 voces. Un hito único en la radiodifusión cordobesa, por no decir nacional. “

En próximos meses mostraremos estos programas “RadioNovela” junto con más proyectos culturales en homenaje a Julio Romero de Torres, su época histórica y su familia. Ahora si presentamos:

Prensa de la Época.

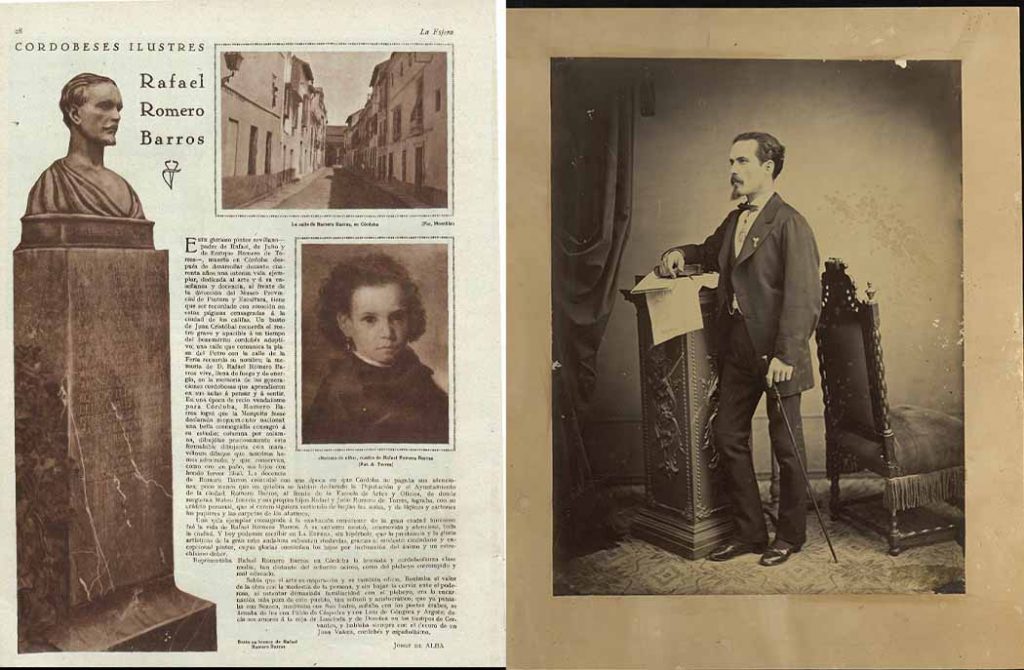

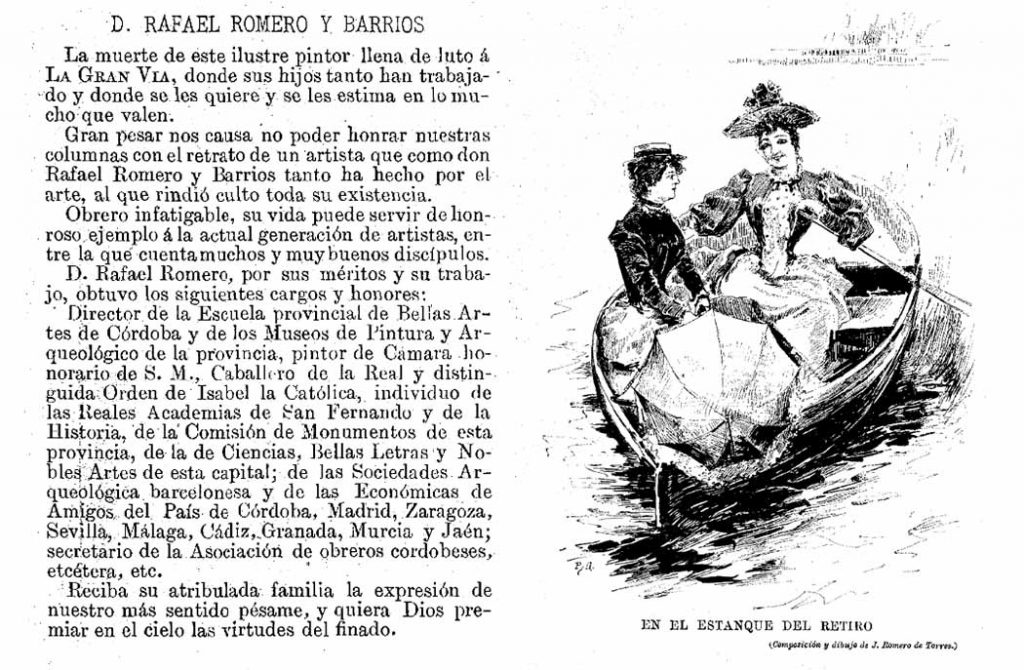

Los Debates (Madrid. 1897). 1/8/1898.

Ha fallecido en Córdoba el laureado y joven pintor D. Rafael Romero de Torres, que ha dejado numerosas obras pictóricas, muchas de ellas premiadas en exposiciones y concursos.

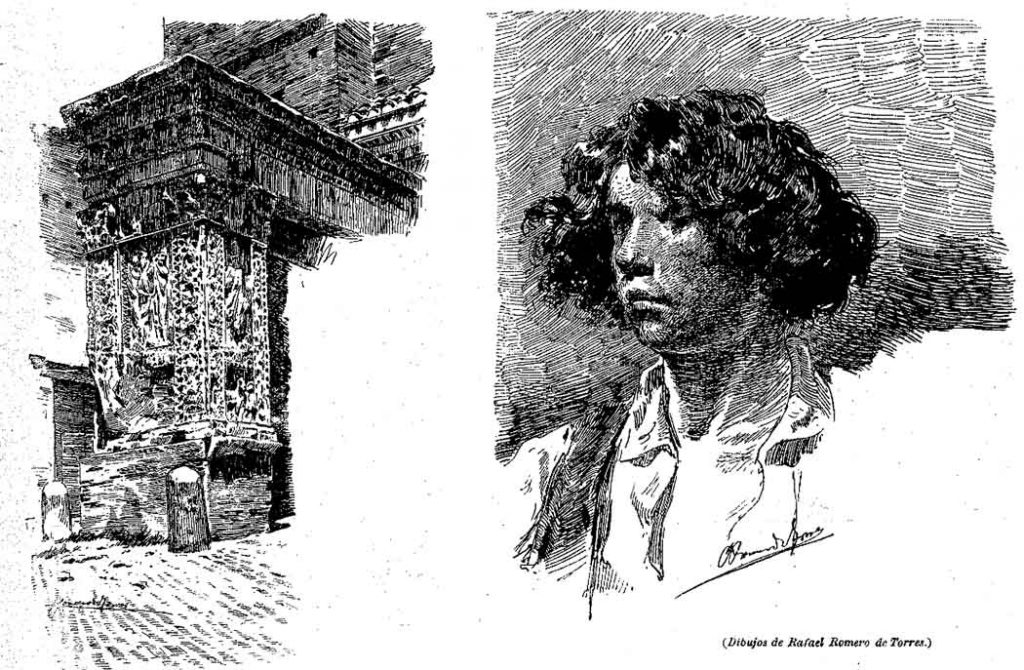

El Heraldo de Madrid, Jueves 24 de julio de 1930.

Rafael Romero de Torres, hijo del célebre pintor, levanta estos días el estudio de su padre.

Las obras que dejó el maestro no se venden, y a la desaparición del último descendiente quedarán de propiedad del Museo de Córdoba.

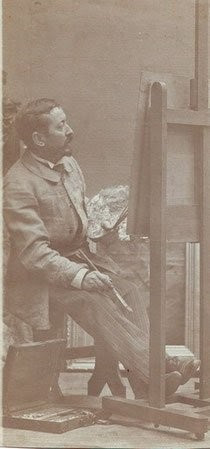

El Estudio del Maestro

La estampa del estudio de Romero de Torres, idéntica a cuando él la animaba, está muerta. Sin el calor del artista todo allí resulta apagado. No brillan en la vitrina con el fulgor de otras tardes los caireles de los trajes de torero de Lagartijo. La guitarra, rotas de pena las cuerdas, sin savia flamenca en las venas, no volverá a comentar el cuadro del «Cante hondo». «Pacheco», el galgo favorito, negro, lustroso y fino con nombre de bandido cordobés, pasea triste por el estudio su elegante indolencia racial. La mano sabia que pulsó la guitarra, que acarició la carne trigueña de las modelos al rectificar una «no sé», no volverá a palmotear jubilosa sobre el torso de Pacheco para devolverle una zalema. Y el can, auténticamente triste, con siniestro pesar de perro, tambalea su tristeza sobre el encerado brillante del estudio, donde rebota su silueta alargada.

Faltan las modelos, musas palpitantes del maestro, que en las jornadas invernales alguna vez nos hicieron el honor de un alto en la jornada, para en torno al brasero, presididos por la cordialidad señorial de Julio, beber unas cañas de manzanilla olorosa con aire de tio hospitalario.

¡ No sé por donde empezar !

Rafael Romero de Torres tiene de su padre la cortesía exquisita y la cordialidad desbordante que prende al interlocutor en las redes de una amistad estrecha. La pena honda del hijo, entre las paredes de este estudio que viene a levantar, angustia por lo desbordante. Habla el mozo con voz que a veces se ahoga en lágrimas:

– Sí, sí; hay que levantar el estudio. La idea de que esto quedara así, como museo de mi padre, era bonita, pero irrealizable. Nosotros vivimos en Córdoba, allí al lado del museo; mi madre quiere tutelar estas obras, y allí estarán.

– ¿No venden ustedes nada?

– En absoluto. He recibido tentadoras proposiciones de Europa y de América, y todas las hemos rechazado. Aquí hay muy poca labor; la mayoría, que estaba en Sevilla, se ha llevado ya a casa. Esto irá también.

– Córdoba quiso comprar…

– Efectivamente. Mis paisanos idólatras de mi padre y generosos hasta el despilfarro, pensaron en que la ciudad comprara todas sus obras; pero nosotros no hemos querido permitir el dispendio. Las obras de mi padre serán de Córdoba sin desembolso para la ciudad.

– ¿Cómo?

– Desde el mes que viene ya estarán en el Museo de allí expuestas al público, bajo nuestro cuidado, y al fallecimiento del último descendiente de mi padre quedará ese legado en beneficio del patrimonio artístico cordobés.

– ¿Cuándo calcula usted que terminará el desmantelamiento?

– Dentro de unos diez días.

Pasea nerviosamente por el estudio, recorre con la vista los lienzos colgados, y luego deja caer los brazos desalentado y exclama:

¡ No sé por donde empezar !

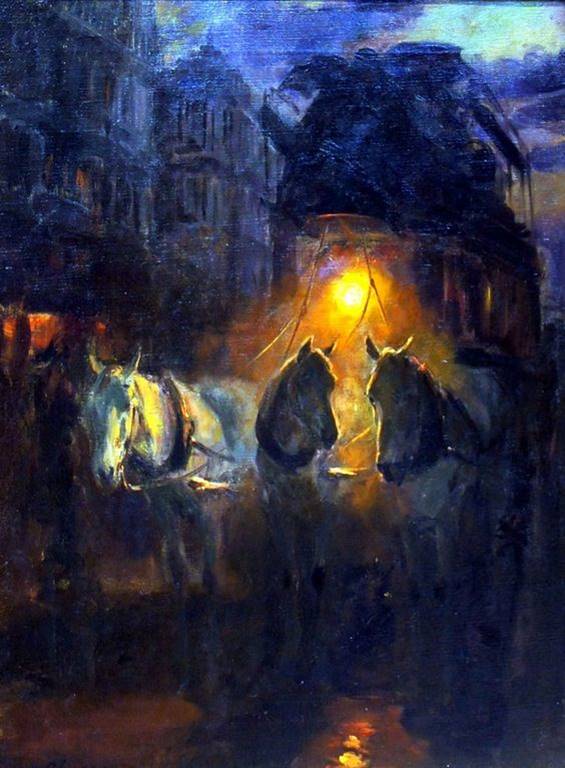

Un cuadro madrileñista inédito

Admiramos una vez más la obra del maestro. El cuadro publicado profusamente cuando murió, y en el que había trabajado un par de sesiones, y una cabeza de mujer en la que sólo pintó una sesión.

Luego Rafael Romero de Torres me enseña un cuadro de su padre, lo más madrileñista que salió de aquella paleta de privilegio, y que, como no lo expuso en Sevilla, lo conocen tan sólo contados amigos. Se titula «Nocturno». En el lienzo se representa una calle de Madrid, afluyente de la Plaza Mayor, en la que siete busconas de la peor estofa acechan al paso de los hombres… En los rostros de las busconas el pintor brujo plasmó soberbiamente los distintos estados de ánimo que informas sus vidas trágicas. Esperanzadas unas, hastiadas otras, viciosa aquélla y vencida, rota por el cansancio y la desesperación la del fondo, que duerme sentada en la acera…

La Generosidad del Pintor

Habla el hijo incansable de la bondad de su padre muerto. Al socaire de la charla prolongada surge esta anécdota.

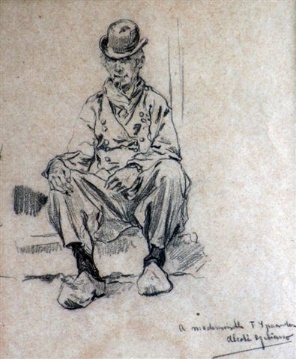

«Un día se presentó al pintor en el estudio un bohemio, roto, deshecho, que llevaba por toda ropa interior un pedazo de toalla que le cubría el pecho, y enfundaba su desmedrada humanidad en un gabán raído. El desconocido dijo así:

– Soy escritor. Ya ve usted cómo estoy de vencido. Mi porte astroso me inutiliza…

Romero de Torres hizo ademán de ir a sacar dinero, y el bohemio le atajó:

– No quiero dinero. Usted no es rico, y sus diez duros nada me resolverán. Pero usted puede salvarme. Conozco a un señor rico que quier una obra de usted. Hágame un retrato mío, que yo venderé a ese señor. ¡ Le pido el socorro de unas horas de trabajo !

Romero de Torres, por toda contestación, dijo al bohemio:

– Siéntese.

Y en el acto estuvo trabajando sin descanso hasta que en la sesión terminó el cuadro, que, fresco y todo, se llevó el solicitante. A la media hora le pignoraba en mil quinientas pesetas.

Meses más tarde Vidal y Planas, que era el bohemio, estrenaba «Santa Isabel de ceres», y su primer cuidado era rescatar el retrato que tan generosamente le hiciera Julio Romero de Torres.

Así era el soberbio artista y gran señor cuyo estudio desaparece estos días de Madrid.

Firmado por Gerardo Ribas.

Nocturno. 1930. Óleo y temple sobre lienzo. 140 x 168 cm. Museo Julio Romero de Torres, Córdoba, (España).

Antes de transcribir la siguiente referencia, este mes hemos accedido al patio de la casa familiar gracias a la Diputación de Córdoba, que desde 2014 está realizando una inversión anual en mantenimiento y rehabilitación de estas zonas de la casa familiar. Desde aquí solicitamos la apertura del patio-jardín desde septiembre de este año hasta finales de año 2024 en merecido homenaje al nacimiento de nuestro pintor.

Ya si nos acercamos a esta penúltima referencia:

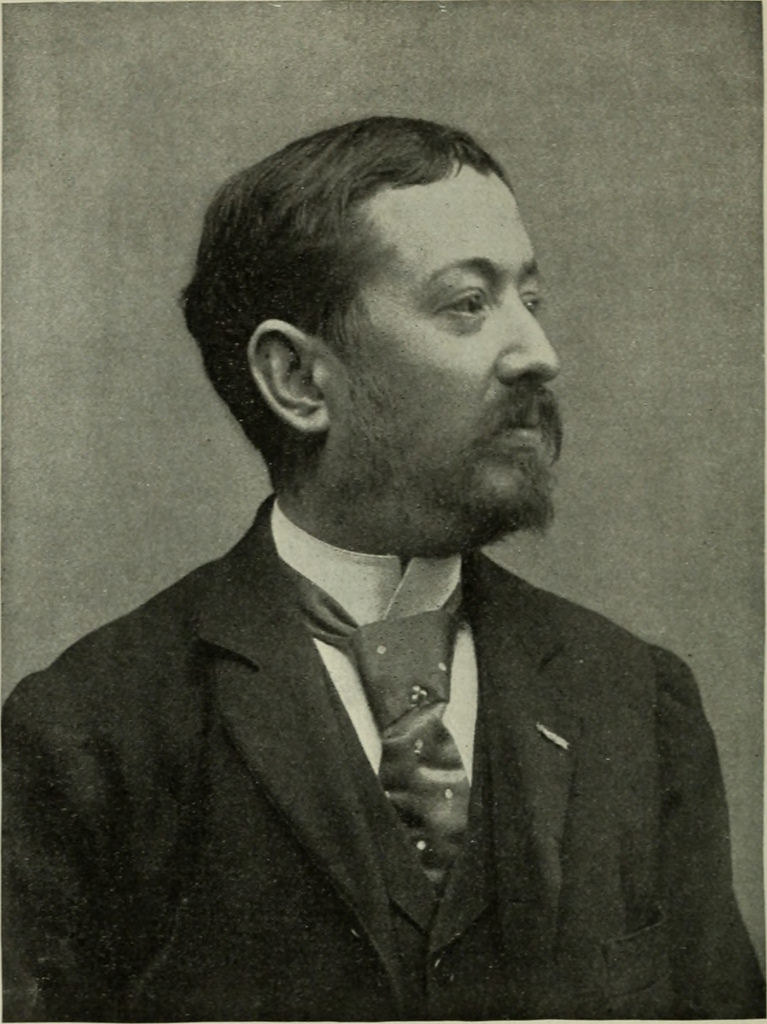

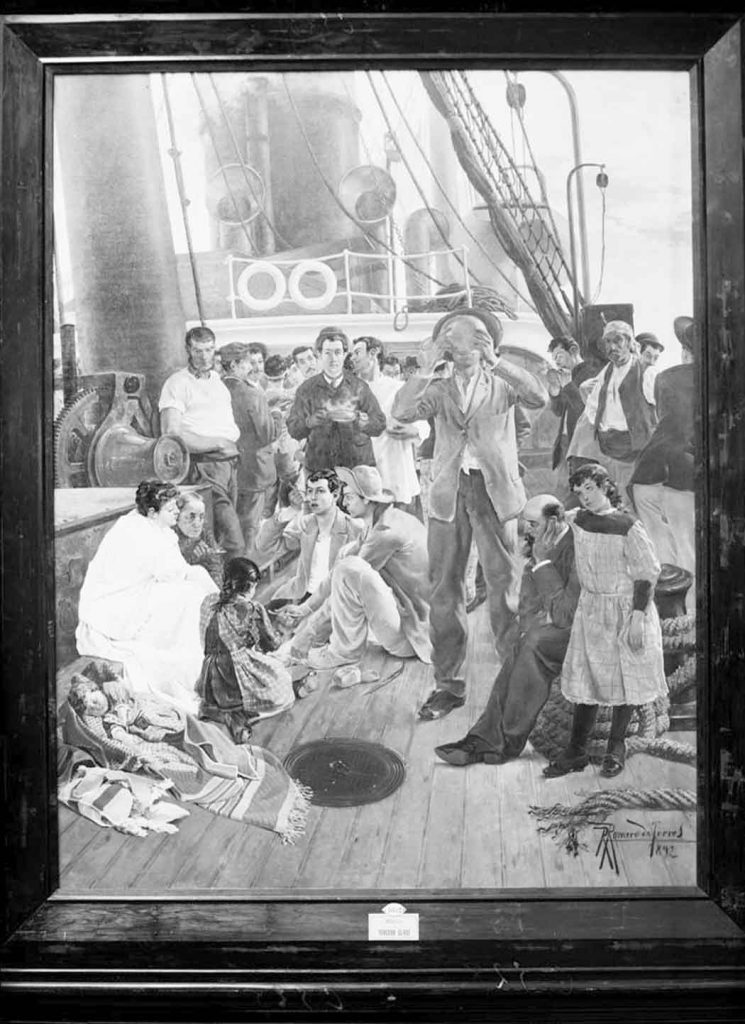

En la revista semanal ilustrada «La Vida Galante«, 26 de febrero de 1899. Sección «Germinal», pp. 207.

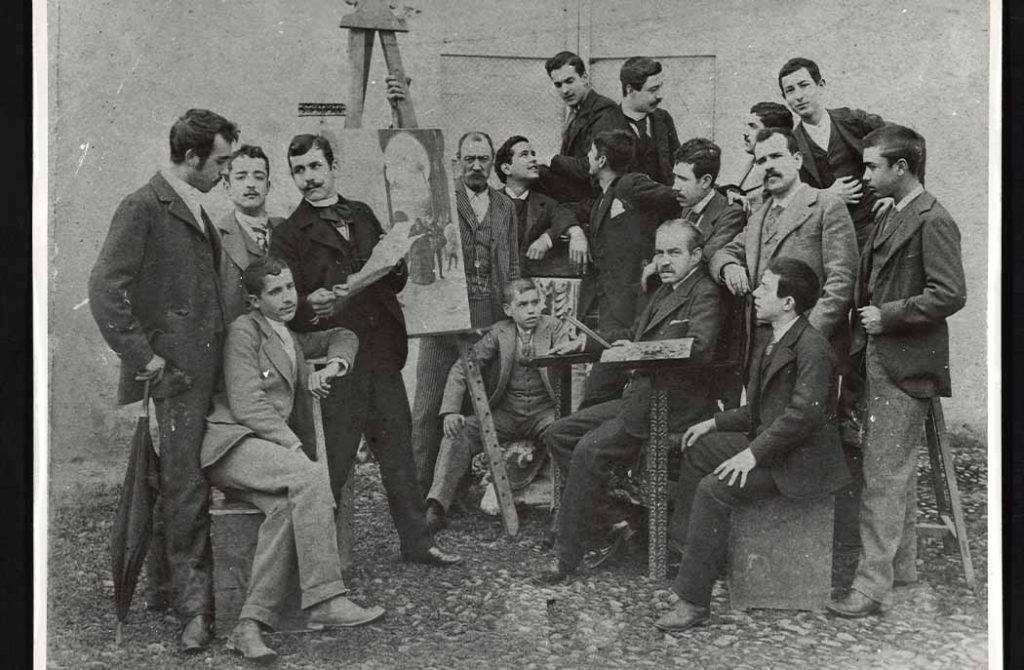

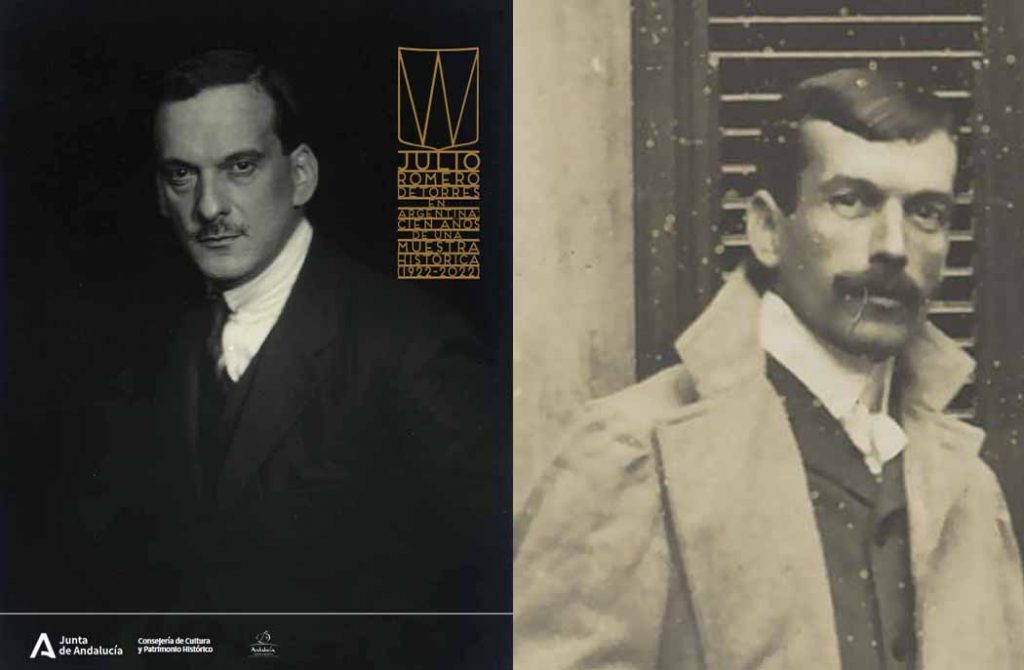

Esta sección que nuestro querido compañero Zamacois inauguró con el retrato de Arturo Reyes, y que bien a pesar nuestro tuvimos que suspender durante varios números, ahora la continuamos con el retrato del simpático pintor cordobés, Julio Romero de Torres.

A Romero le conocimos en Madrid hace algunos años. Es alto, delgado, moreno como un árabe, con la mirada inquieta y ardiente, el carácter expansivo y la conversación fácil, ligera, irresistible, de los naturales del mediodía. Pensando en él me he acordado muchas veces de aquel Lafontaine de que habla Daudet en uno de sus libros.

Romero de Torres tiene un alma de artista, llena de colores y de melodías; lo que una vez se pinta en la cámara obscura de su cerebro ya no se borra, y a esta relevante aptitud de su temperamento obedece al riquísimo colorido de sus lienzos, que como los de Gonzalo Bilbao, chorrean luz, alegría, juventud…

El cuadro que, a nuestro juicio, consagró a Julio Romero como artista de buenísima cepa, es ¡Mira qué bonita era!… Adquirido por el Estado y que obtuvo premio en la Exposición de 1891. Es una obra genial, un verdadero alarde de poesía dulce y melancólica.

Romero de Torres, como la mayor parte de nuestros artistas, es muy perezoso, y en vez de luchar por la gloria que tantas sonrisas le ha dispensado, vive en Córdoba tranquilo, tal vez sin afanes, malogrando una juventud hermosa que no vuelve.

– ¿Por qué no trabajas continuamente? – le hemos dicho. – ¡Oh, sí!… Hago cuanto puedo. – En España la vida de los artistas es muy ingrata, y al público casi le cautiva más la cantidad que la calidad de las obras… Fijate en lo que a los escritores les sucede. Aquel que no sea capaz de escribir, por lo menos, un artículo diario, es hombre muerto.

– Ya lo sé… ya lo sé… Desde el lunes de la semana próxima pienso cambiar de vida…

Esto nos lo decía en el café, reclinado en el diván y con la cabeza caída hacia atrás, en una actitud de pereza infinita.

A Julio Romero solo le falta un poquito de actividad, muy poca; porque de tener mucha… ya no sería Romero de Torres.

Ahora está preparando para la Exposición que ha de celebrarse en Madrid, un cuadro en el cual ha puesto muchas y muy legítimas esperanzas.

Por este esfuerzo enviamos a Julio Romero nuestro pláceme más entusiasta y más cordial: si con este nuevo cuadro no logra obtener un triunfo franco y decisivo, no importa, que no desmaye…

Romero de Torres es de los artistas que triunfan.

Firmado por R.

Julio Romero de Torres, ¡Mira qué bonita era!, óleo sobre lienzo, 148 x 213 cm, 1895. Propiedad Estado Español.

Obra depositada en el Museo Julio Romero de Torres, Córdoba.

Y en este camino emprendido vamos a presentar este artículo tan descriptivo emocionalmente, que al principio hicimos referencia con un breve fragmento, espero que su lectura os sitúe.

Transcripción literal de El Heraldo de Madrid. 12/5/1930: LA ARISTOCRACIA POPULAR DEL ARTE

.

La muerte en pleno triunfo de Julio Romero de Torres, el pintor de las mujeres.

.

Córdoba llora la pérdida de su hijo predilecto

.

Últimos días, últimas obras y últimos intentos del maestro.

.

(Conferencia telefónica de nuestro redactor Sr. Olmedilla)

Córdoba 12 (4 t.) – No quise al llegar ayer tarde a Córdoba compulsar en las calles el dolor de su pueblo. Su pena, como su alegría, es austera, senequita. La gente circulaba por el Gran Capitán, por Gondomar, por las Tendillas y Claudio Marcelo confortándose con el sol refulgente del domingo, tonificando el alma, tal vez para ofrecerla hoy recta, sin lágrimas, en el homenaje que rendirá esta tarde a los restos mortales de su hijo predilecto.

Sólo en el balconaje de los Casinos – el Club Guerrita, La Amistad, el Conservador, el Mercantil, el de Labradores – y en los edificios oficiales – el Ayuntamiento, el Gobierno civil – se denunciaba a los ojos del viajero que la ciudad estaba de luto desde el sábado a las once y dos minutos de la noche.

Camino de la plaza del Potro encontré a Machaquito, que iba, como yo, al Museo provincial arqueológico de pinturas de la Escuela de Bellas Artes, donde nació y ha muerto el pintor de las mujeres.

– Vuelvo a la casa de Julio – me dijo el hombre de las estocadas – porque no sé separarme de él. Le quería desde niño; era el mejor de los nacidos. Tan bueno, tan noble, tan entero… Hemos perdido el mejor amigo del mundo.

– Pues ¡ y el artista ! – comenté en mi turno.

Machaquito se volvió hacia mí, frente a la estatua ecuestre de Gonzalo de Córdoba – un Gran Capitán con la cabez de Lagartijo que Mateo de Inurria había esculpido del natural aún vivo el gran torero -, y con magnífica sencillez me repuso:

– ¡Qué hombre! Del artista no podemos hablar los mortales; ya habla la fama.

Intimidad del dolor y de la gloria.

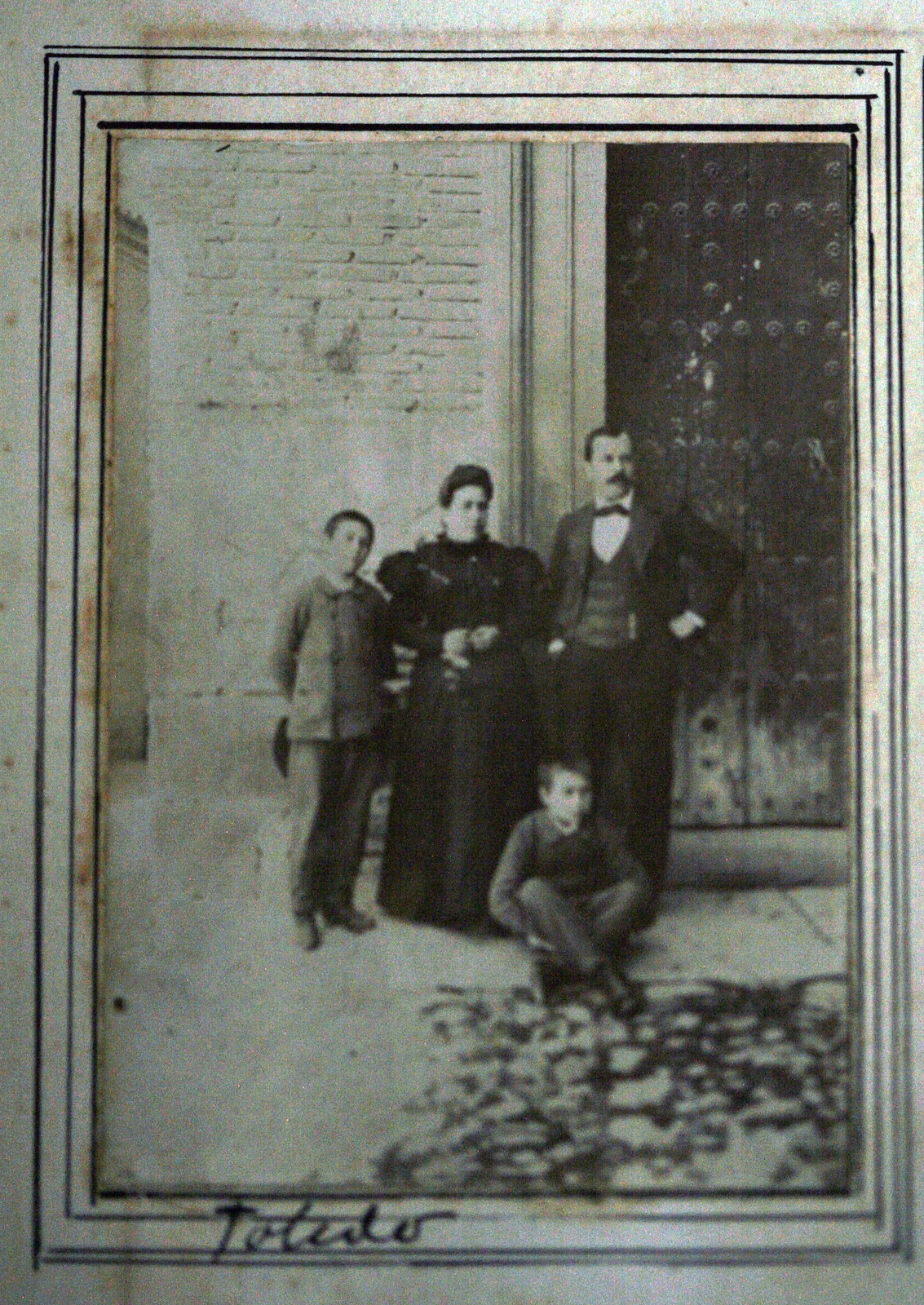

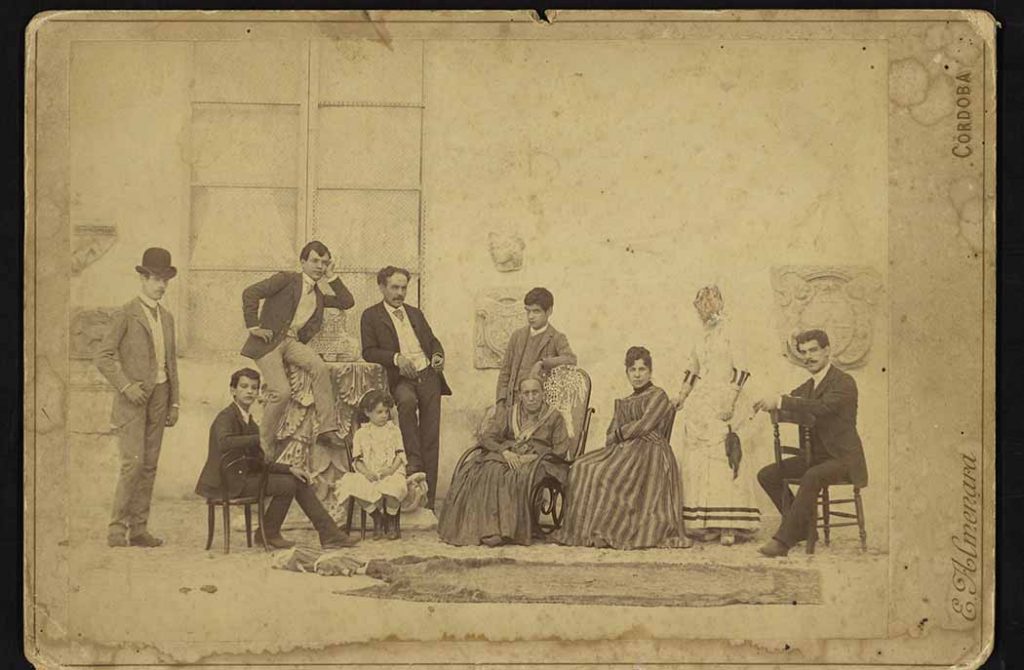

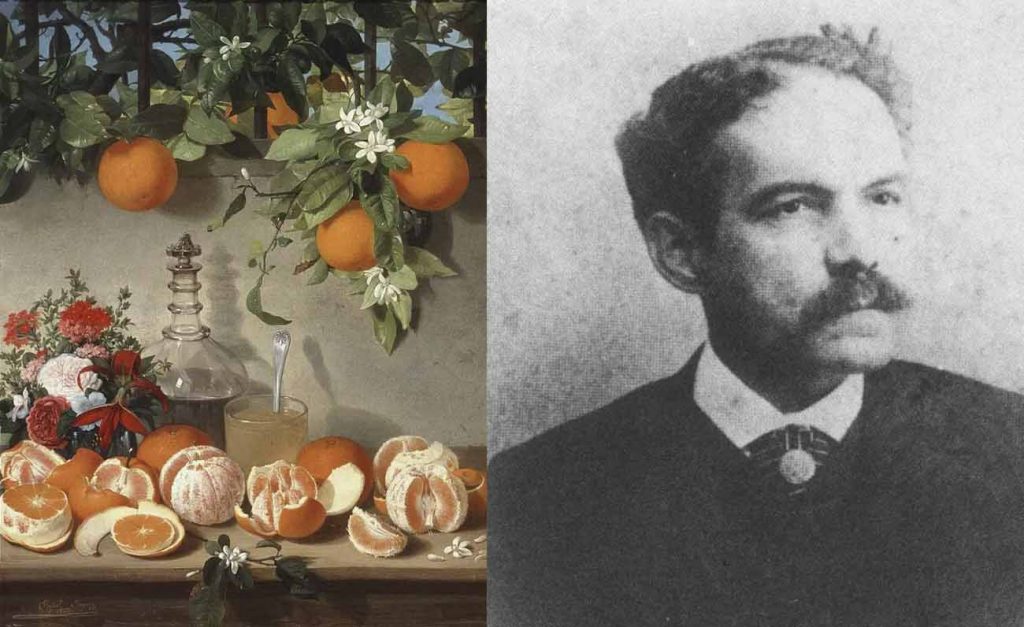

Julio Romero de Torres – cincelado ya su perfil de medalla en la suprema serenidad de la muerte – duerme en el solar del pintor Antonio del Castillo, su dilecto amigo del Museo Cordobés, que rigiera su padre – pintor, como él, Rafael Romero Barros -, y que hoy rige su hermano Enrique, también pintor y fervoroso arqueólogo.

Al pie del túmulo, que el pueblo ha cubierto de rosas y claveles de los jardines de las puertas de Córdoba, velan el cadáver, como las armas del héroe frente al cuerpo mortalmente herido en la batalla, el sillón de tijeras, la paleta y los pinceles, que recogieron sus últimos sueños de artista. El pueblo – la ciudad entera – ha desfilado junto al monumento en una peregrinación silenciosa e ininterrumpida. Los obreros y las mocitas cordobesas, extáticas y melancólicas en los lienzos de su juventud, han llevado brazadas de flores al maestro que supo decirlas piropos inmortales. La Sociedad de Plateros, el gremio de vinateros, el grupo Los Amigos de la plaza del Potro – eterna también en el fondo de sus mejores cuadros -, rivalizan en el triste honor de pasear a hombros el cadáver, y esta tarde, a las cinco, por toda la ciudad, camino del cementerio de San Rafael, patio de los Cordobeses, desde el alcalde D. Rafael Jiménez Ruiz, que le besó al morir, en nombre de Córdoba, y el gobernador civil D. Francisco Atienza, el primero que en nombre del Gobierno, se expresó al dolor, y periodista antes que nada, dió a España las primeras nuevas de la gran pérdida – esta «camisita»- la última de sus modelos, todo el mundo ha acudido a manifestarse en estas horas de dolor.

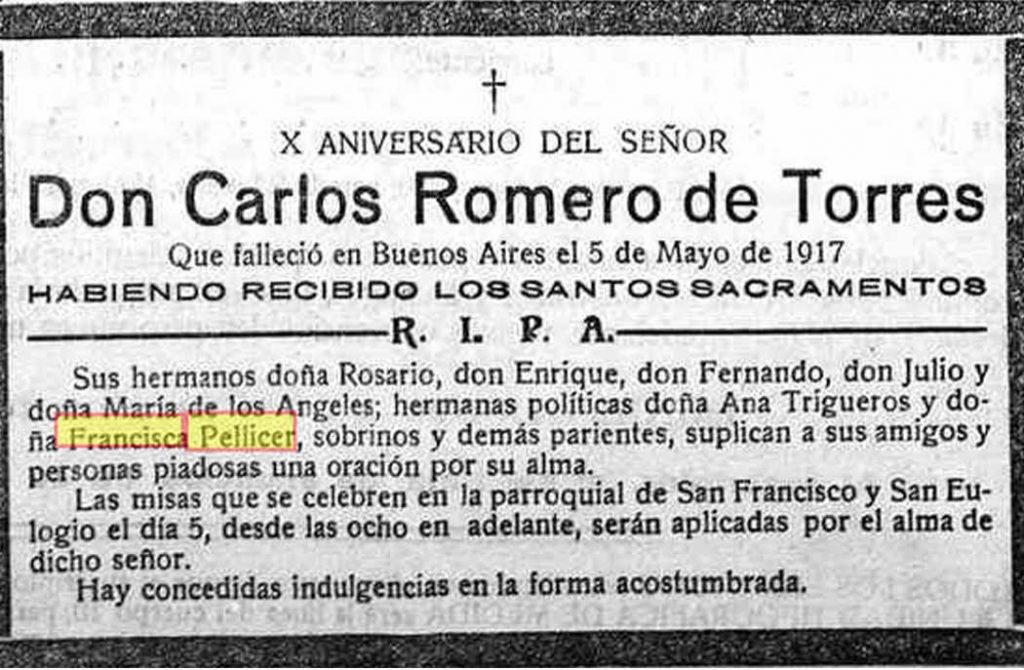

El caserón del Museo es grande, inmenso; pero no tiene – ni aún hoy, que es casa mortuoria – la quietud de camposanto de los museos. Mientras Enrique Romero de Torres lo poblaba de estatuas romanas, las mujeres de la casa – doña Francisca Pellicer, la viuda menudita y gimiente, que tuvo la gloria envidiable de ser, desde la mocedad del artista, amda única del pintor de las grandes y universales admiraciones femeninas: «Angelita», hermana de Julio, y las hijas de éste, Amalia y María de los Angeles – animaron con toda la gama de los colores y los aromas los patios y jardines del caserón familiar, rebosante de alegría serena, de vida lenta y suave.

Del comedor familiar – camilla grande, lámpara de cretona – hasta la capilla ardiente el dolor de la viudez y la orfandad se conforta con el triunfo primaveral de los arriates y la afirmación de grandiosidad de las obras de arte. Además, parece menos dolor, porque no lo agudiza la soledad.

Con aquellos familiares nombrados, hasta los otros hermanos del muerto, Rosario y Fernando, y los íntimos de la casa – media Córdoba -; y la otra media, el pueblo que invade la casona. Y España y América en millares de telegramas, que, como brazdas de flores de romero y campos de amapolas, cubren el rojo tapete de la camilla. El Gobierno, los reyes, políticos, las mujeres que pintara Julio, sus compañeras; las damas aristocráticas que pudieron permitirse el lujo de un retrato hecho por él, todos sus modelos de la corte; sus alumnos de la Academia de San Fernando, el Ateneo de Madrid, el de Sevilla, las diversas Corporaciones a que perteneció el finado; laso que vendían pinturas y pinceles; hasta los fondistas que le habían hospedado y los camareros de los colmados típicos y cafés de Madrid que él frecuentaba; los billeteros de lotería de la calle de Alcalá que provocaban el saludo del hombre glorioso a su paso: «Adiós don Julio»; los betuneros que le lustraban las botas de galantión o pinturero en sus días madrileños de febril trabajo por la fama, han hecho eco en sus corazones distantes a la pena de esta mujer, de estos hermanos, de estos hijos del grande hijo de Córdoba. Parece como si entre todos levantasen en vilo el dolor de la casa y éste se alzara ingrávido.

He pasado toda la noche con la familia, junto a Rafael, el hijo varón del maestro:

– ¡Pero es posible! ¡Por qué me han quitado a mi niño, a mi amigo! ¡Pobrecito mío!.

Gime sin llorar el muchacho, con expresiones diminutas de cariño para el padre, más conmovedoras que todos los gritos de desesperación.

– ¡Pobrecito! Ahora que me decía con alegría de chiquillo: «Cuando acabe de ponerme bueno, verás tú quién soy yo. Rafaelillo. Gracias a Dios que voy a poder pintar para mí. Dinero no nos sobra, pero ya podemos ir viviendo. Y yo pintaré lo que yo quiera. ¡ Para lo de América !.

Proyectaba una Exposición en Nueva York con los 15 ó 20 lienzos que le quedaron de la que actualmente celebraba en la Casa de Córdoba, de la Exposición Iberoamericana de Sevilla, y otros que pintaría en este pueblo de amor y arte durante el verano. Había vuelto de Madrid a convalecer de una bronquitis que el 23 de diciembre último tuvo. En enero pintó aquí «La chiquita piconera» – último cuadro completo – y luego antes de caer de nuevo, el 3 de marzo con un cólico hepático, que ahora, al repetirse el 10 de mayo, le ha producido la muerte por colapso, hacía el retrato de la señorita Magdalena Muñoz Cobo, hija de los condes de Colomera, en su tenue de reina de los juegos florales de Córdoba.

No pudo terminarlo. La recaída duró unas tres semanas. Ahora llevaba cuatro o cinco días levantándose, yendo al jardín, donde charlaba con su hijo, leía a Lenin y Trotski. El jueves pasado los doctores Gimena y Carreto, señalaron una infección peligrosísima de las vías biliares, pronosticando entonces la inminencia del desenlace irreparable.

El sábado por la tarde, al volver Rafael de Sevilla de ultimar la venta del cuadro «María» – una niña con una manzana en la mano- a su admiradora peruana María Salcedo, en mil duros, Julio Romero de Torres tenía 41 grados de fiebre. Remitió algo ésta a las cinco y media de latarde, y el glorioso cordobés pudo hablar un rato con su hijo de lo de siempre: de su arte, de sus proyectos, de su gloria.

– Tengo la alegría – me dice el chico de Julio – de haberle hablado por última vez de lo que a él le era más grato. De sus admiradoras. Le conté lo que el Sr. Salcedo acababa de decirme en Sevilla. En el Perú le querían mucho; deseaban que fuera allá; que le preferían a todos los pintores del Mundo. El estaba, además, muy contento por el éxito de Sevilla. Acabábamos de vender cuatro cuadros más de esta última época, en 20.000 duros, para Buenos Aires.

– Bueno, chaval – fue lo último que Julio Romero de Torres dijo, fraternalmente, a su hijo, a su fraternal hijo -; bueno, Rafaelillo: te has portado bien. Ahora cuando nos instalemos en la huerta de Molero, y en plena sierra cordobesa, volverás a Sevilla a guardarme aquello – aquello son sus postreros lienzos, admirables -, y en cuanto cerremos esa Exposición, a organizar la de los yanquis…

Luego, como le molestase en los ojos el reflejo de una luz eléctrica que le daba desde un armario de luna de su alcoba, susurró ya en la postración final de su vida, una vida fecunda, que la consideraba en su promedio después de haber pintado más de cien lienzos.

«-Quitadme esa luz tan cruda; me hace daño. Además estropea la que todavía entre en el jardín, tan suave..».

Así, suavemente, queriendo velar con las palabras la fuerte luz cordobesa, tamizada prodigiosamente en sus cuadros con magistral pincel tantas veces, durante cuarenta años seguidos – tenía, al morir, cincuenta y dos y pintaba desde los doce -, entró en el colapso que paralizaría definitivamente su corazón de hombre puro.

Eran las nueve de la noche cuando enmudeció. Dos horas después su cuerpo, en plenitud de vida, empezaba a hacerse estatua inmortal, piedra firme y serena, ya para siempre símbolo del alma cordobesa.

Firmado por JUAN G. OLMEDILLA

El-Heraldo-de-Madrid-24-7-1930

Preparativos para el entierro.

Córdoba 12 (4 t). Todos los automóviles de alquiler han asistido espontáneamente al entierro, llevando lazos negros, como igualmente los autos particulares. Hasta ahora es imposible describir el número exacto de coronas recibidas. Hasta las dos de la tarde pasaron de ciento, entre ellas una de Belmonte y otra del novillero Torón.

A las cuatro de la tarde, momentos antes de empezar los funerales en la parroquia de San Francisco, se halla cortada la circulación, y en los alrededores del templo se agrupa un inmenso gentío, que hace imposible el tránsito por las calles afluentes al Museo. Se supone que de las terminación de los funerales hasta la organización de la comitiva se invertirán dos horas. En el recorrido que se ha trazado para la conducción del cadáver se invertirán tres horas.

Don Alfonso envía su pésame.

Córdoba 12 – Don Alfonso envió ayer dos telegramas de pésame: uno a la familia del ilustre muerto y otra al alcalde de Córdoba.

Dos leyendas de las fotografías en el artículo:

- Fuerte cabeza del artista, de castizo perfil andaluz, en el lecho fúnebre (Primera fotografía de Julio Romero de Torres, obtenida por nuestro notable corresponsal gráfico en Córdoba, Adolfo Torres).

- Julio Romero de Torres duerme el sueño último, rodeado de lienzos, en la misma sala del Museo Provincial de Córdoba donde soñó su infancia, su juventud y su madurez gloriosa de gran artista. Rodéanle varios amigos íntimos del maestro. Los restos de éste, amortajados en un sencillo sudario, reposan en ataúd de caoba con herrajes de platería cordobesa, sobre un túmulo de damasco que la piedad de la ciudad entera ha cubierto de flores. En primer término, a la izquierda, envuelta en velos de dolor una mujer del pueblo, que – aunque ha perdido la línea cimbreña de antaño – no es otra que la auténtica modelo de «La musa gitana», lienzo con el que se consagró hace cuatro lustros Julio Romero, que supo hacer inmortal su pobre carne de meretricio andaluz, al retratarla en toda su tristeza (Foto Adolfo Torres, Córdoba).

Julio Romero de Torres duerme el sueño último. 1930

Crónica de una musealización anunciada: Casa Natal Julio Romero de Torres.

2024 abril Prensa: Solicitud de fondos estatales al % Cultural entorno a 1.5 millones para la rehabilitación de la casa vivienda familia del pintor Julio Romero de Torres (1874-1930, Córdoba). 2024 mayo Anuncio en Pleno Diputación Córdoba, comienzo de obras en el año 2025. 2024 Apertura Jardín y Pabellón Pintor en el Festival de los Patios Cordobeses 02 al 12 mayo 2024. Actualmente 22 mayo 2024 Cerrado el patio jardín a la visita excepto si se solicita a Diputación, propietaria del bien cultural. 2024 abril y mayo, ruegos de la oposición política tanto en Ayuntamiento como en Diputación sobre el asunto del Convenio Administraciones por la Casa Museo Natal, y actividades paralelas a desarrollar entorno al 150 Aniversario Nacimiento Pintor Julio Romero de Torres. 2024 Celebración tanto en Córdoba como en Madrid del homenaje honra fúnebre al pintor cordobés.

Es una lástima que con motivo del 150 Aniversario Nacimiento no se inaugurará la remodelación de la casa familiar en homenaje al pintor y familia, todo esto a pesar de que las instituciones propietarias en sus respectivos plenos votaran a favor de la Rehabilitación en febrero y marzo año 2023; además del retraso histórico de más de 30 años del convenio de gestión.

Fachada de la Casa Familiar Julio Romero de Torres, reivindicación cultural para que sea Casa Museo Natal.

Seguimos dando las gracias a la Asociación Española de Pintores y Escultores por permitirnos presentar en este año 2024 este espacio dedicado al Año Romero de Torres, y donde un servidor intenta plantear motivos de lectura e investigación sobre la vida y obra artística de tan insigne creador humanista cordobés.

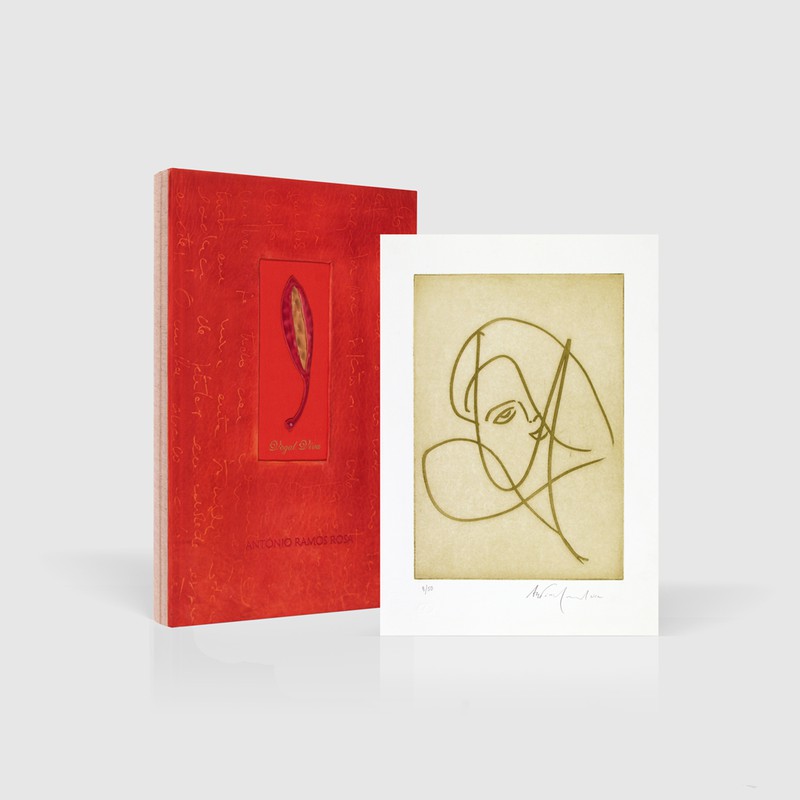

A medida que vamos escribiendo sobre esta conmemoración, van sucediéndose noticias destacadas. Ahora nos van a permitir aterrizar en un libro y un cuadro testamento pictórico de Julio Romero de Torres. Y tras caminar por el libro recomendado para su lectura, vamos a presentar la opinión de artistas actuales con obras motivadoras.

La Chiquita Piconera se encuentra en Madrid en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza hasta el 28 de julio de 2024 en un viaje anunciado iniciático para la celebración del 150 aniversario del nacimiento del pintor Julio Romero de Torres. El cuadro, prestado por el Museo Julio Romero de Torres de Córdoba y con el apoyo del Ayuntamiento de Córdoba, puede verse hasta el 28 de julio dentro del recorrido de la colección permanente del museo, en la sala 45 dedicada a los realismos de entreguerras, junto a la obra de artistas como Pablo Picasso, Max Beckmann, Otto Dix, George Grosz o Balthus, entre otros.

En Córdoba se están preparando, con mucho esmero, los actos del otoño cultural dedicado a esta conmemoración natalicia. En relación a este acontecimiento se ha publicado en la editorial Utopía Libros, «La Chiquita Piconera y sus paradojas» escrito por José María Palencia. El autor del libro nos ha facilitado esta sinopsis:

“Este libro aborda, por primera vez de manera monográfica, el tema de la chiquita piconera, que se ha convertido en un icono, no solo de la pintura de su tiempo, sino también de la ciudad de Córdoba. Y lo hace encuadrando la obra dentro de la temática de la pintura de prostitución en España, abarcando asuntos colaterales, como la relación que tuvo el pintor con los artistas y literatos españoles que pintaron y escribieron novelas relacionadas con el oficio más viejo del mundo. Habitualmente se piensa que solo existe una pintura relacionada con el motivo, cuando en realidad, a lo largo de su trayectoria, Romero de Torres realizó al menos tres, cada una de ellas con protagonistas distintas, de las cuales se dan detalles biográficos. Un libro que, por último, analiza toda la ficción que desde entonces se ha desarrollado sobre La chiquita piconera, así como las implicaciones y derivaciones que el tema está teniendo en nuestra sociedad actual como fenómeno de alienación de masas, en que, paradójicamente, ha llegado a alcanzar otros significados, entre otros, el de mujer fuerte o empoderada. Los capítulos del libro son los siguientes:

1.- Qué es y quién fue la chiquita pionera.

2.- Romero de Torres, la mujer, la prostitución y la pintura en la España de su tiempo.

3.- Iconografía del motivo.

4.- Las otras chiquitas piconeras.

5.- La difusión de la imagen de la chiquita piconera en la cultura contemporánea.

6.- La chiquita piconera en el cine y la literatura y de nuestro tiempo. “

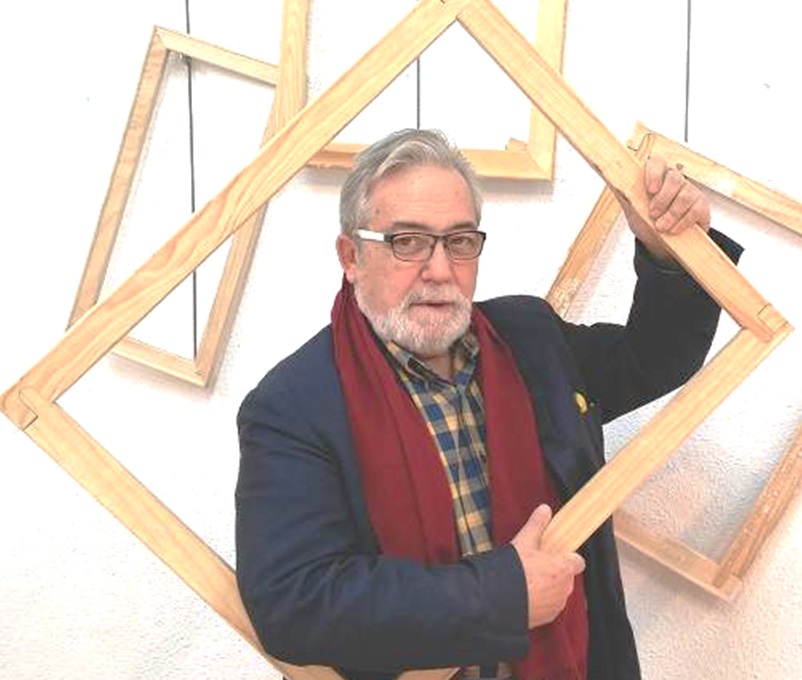

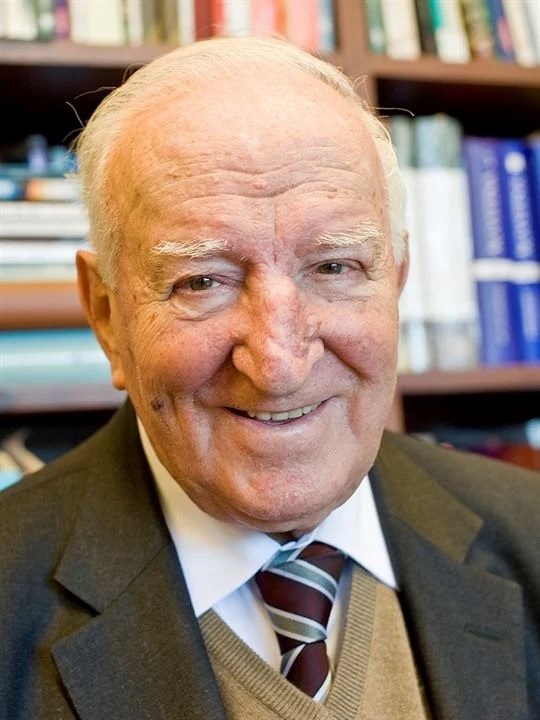

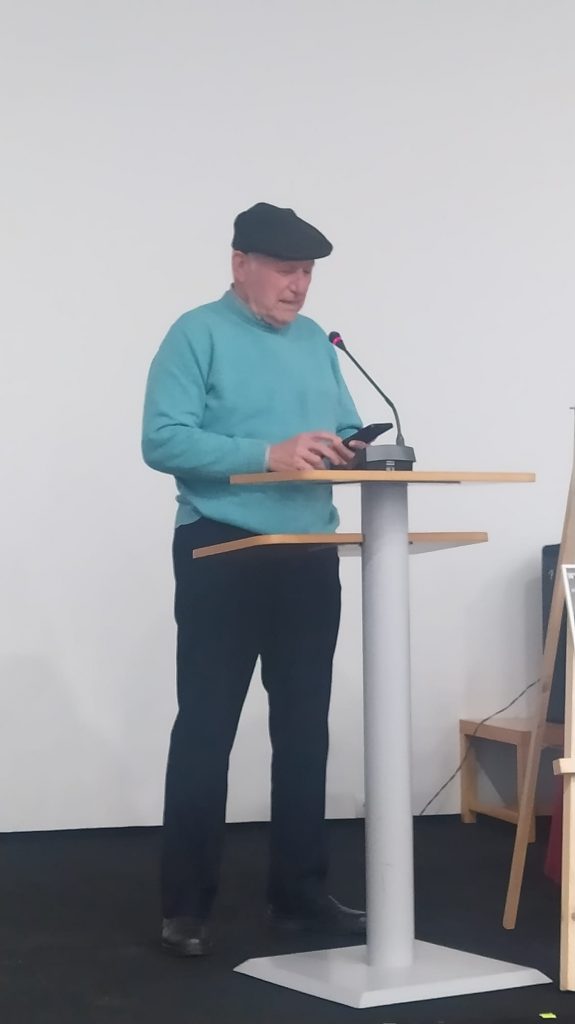

Agradecemos al autor de este libro la explicación con estos textos anteriores, y exponemos ahora una breve biografía de José María Palencia Cerezo.

José María Palencia Cerezo (Córdoba, 1959) es graduado en Historia del Arte por la Universidad de Granada (1981). Ha desarrollado una intensa labor en el campo de la crítica y la historia de artística que se ha traducido en un significativo conjunto de publicaciones, especialmente relacionadas con su ciudad natal. En 1994 fue elegido miembro correspondiente de la Sección de Nobles Artes de la Real Academia de Córdoba, y Numerario en 2021, dedicándose de manera preferente al estudio y conservación las obras de arte en ella atesoradas, lo que se ha visto traducido en la publicación La colección de obras de arte de la Real Academia de Córdoba (2002). Desde 1999, es también Cronista Oficial de Hornachuelos.

Paralelamente, ha trabajado en el ámbito del Patrimonio Histórico- Artístico de Córdoba, que se ha traducido en su pertenencia a la Comisión Provincial del Patrimonio Histórico-Artístico de Córdoba y en publicaciones como Setenta años de intervención en el Patrimonio Histórico- Artístico de Córdoba (1835-1905) (1995). Desde 1987 ha sido Asesor Técnico de Conservación e Investigación del Museo de Bellas Artes de Córdoba y Director entre 2013 y 2021, sobre el que ha realizado aportaciones fundamentales a su historia mediante publicaciones como Museo de Bellas Artes de Córdoba: colecciones fundacionales (1835-1868) (1997), Museo de Bellas Artes de Córdoba. Guía Oficial (2004), Enrique Romero de Torres (2006), La estela de Murillo en el Museo de Bellas Artes de Córdoba (2018), Dibujos de Antonio García Reinoso en el Museo de Bellas Artes de Córdoba (2020), Dibujos de Miguel Verdiguier en el Museo de Bellas Artes de Córdoba (2021), o Dibujos barrocos madrileños del Museo de Bellas Artes de Córdoba (2022), Dibujos madrileños y valencianos del siglo XVIII del Museo de Bellas Artes de Córdoba (2023) y Miscelánea de dibujos del Museo de Bellas Artes de Córdoba (2024).

Fotografía del libro La Chiquita Piconera y del Diario del Arte.

Artistas Actuales

Pepe Puntas, Cartel 50 Aniversario, inspirado en Julio Romero de Torres. Ayuntamiento de Córdoba.

Los increíbles, La Argentinita (1915), 2024, Homenaje a Julio Romero de Torres.

Miguel Ruíz, Miguel Ruíz, Naranjas, limones y algo más, 24 x 33 cm, grafito sobre papel. 2024

Pepe Puntas, artista de Córdoba:

«Es el rostro de una mujer cordobesa con ese halo de misterio que utilizaba Julio Romero, con marcadas facciones donde se adivina a una mujer decidida y fuerte.

El cartel fue realizado para celebrar el cincuentenario aniversario de la incorporación de la mujer al Cuerpo de la Policía Local de Córdoba».

Los increíbles y Carmen Chups, artistas de Córdoba:

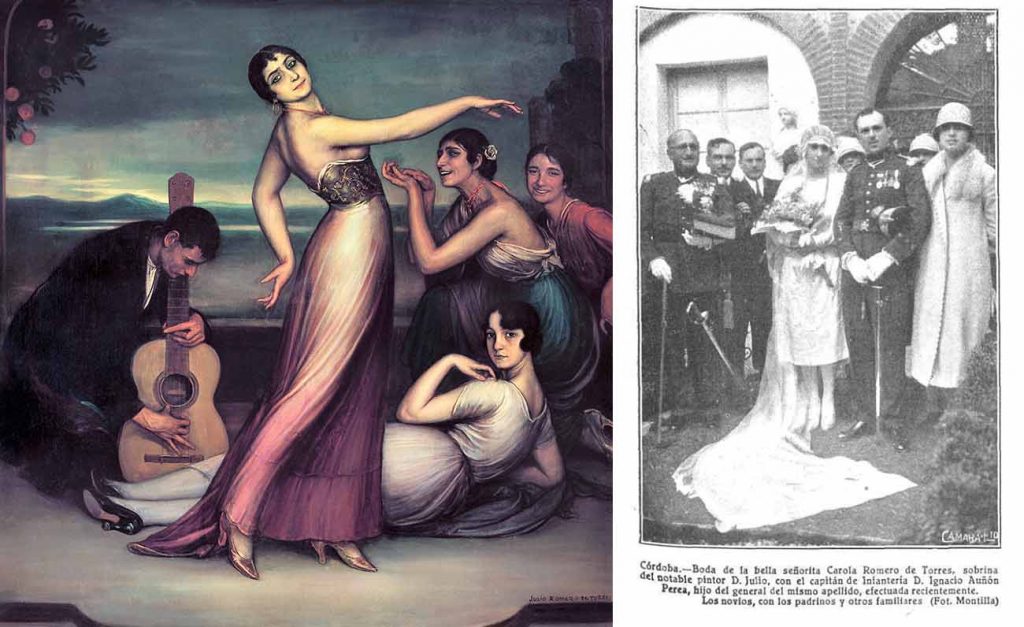

“A mi siempre me ha fascinado la obra de Julio Romero de Torres. Como mujer y profesora estoy descubriendo la pintura en el Museo Julio Romero de Torres y el Museo de Bellas Artes Córdoba. A Julio Romero de Torres se le ha encasillado en la mujer morena, y él retrata a una mujer del mundo, el quería pintar a la mujer, a la mujer libre, que baila, que siente, se apasiona, llora, mujer con cabello rubio y moreno, mujer ejerciendo de Reina y de Madre. Este cuadro la Argentinita pintado en el año 1915, es un retrato de la bailarina y coreógrafa Encarnación López, nacida en Argentina, nacionalizada en España, junto con el poeta andaluz Federico García Lorca fundó en Madrid una compañía de baile andaluz, al ver este retrato por nuestro pintor cordobés Julio, los increíbles del aula específica del CEIP Hernán Ruiz han transmitido las emociones, la diversidad, la visibilidad, a través de una mujer que no es española que no es cordobesa. Los increíbles son Juan Bartolomé, David, Nathanael Antonio, David y Amador, ellos ven el cuadro a través del color, seleccionando en el aula tonos de colores, el dorado, las flores, la buganvilla, … Para mi, nos comenta Carmen Chups, Julio retrató a la mujer que siempre tiene esperanza, que mira al Sol, y que sabe desde siempre va a lucir ese Sol.

Se presentó el cuadro en diciembre del año 2023 en la Exposición Homenaje a Julio Romero de Torres organizada por el Colectivo por Córdoba, Cultura y Arte en el restaurante Nuevo Griss, y ahora estará presente esta pintura en la exposición «Ubuntu Con Plumas y a lo Loco» organizada por CEIP. Hernán Ruiz Proyecto más ➕️ Equidad Inclusión E Igualdad en el Centro Cívico Norte (Distrito Norte Sierra), del Ayuntamiento de Córdoba.”.

Miguel Ruíz, artista de Vilches (Jaén) nos plantea esta reflexión:

«El hecho de poder ver y disfrutar las obras de Julio Romero de Torres, es todo un honor para cualquier artista, pero el hecho de poder darle otra vida diferente a la vida que él le dió a sus personajes es lo más como artista. Siempre ha sido un referente por su estilo de pintura y por ser uno de los pintores andaluces más reconocidos. Siempre interpreto a mi estilo y a mi manera pero con todo el respeto del mundo obras que me llaman mucho la atención y que a primera vista me enamoran y está es una de ellas.»

Fotografía Festival de los Patios de Córdoba. Mayo 2024.

Como colofón presentamos un relato literario, espero sea de vuestro agrado.

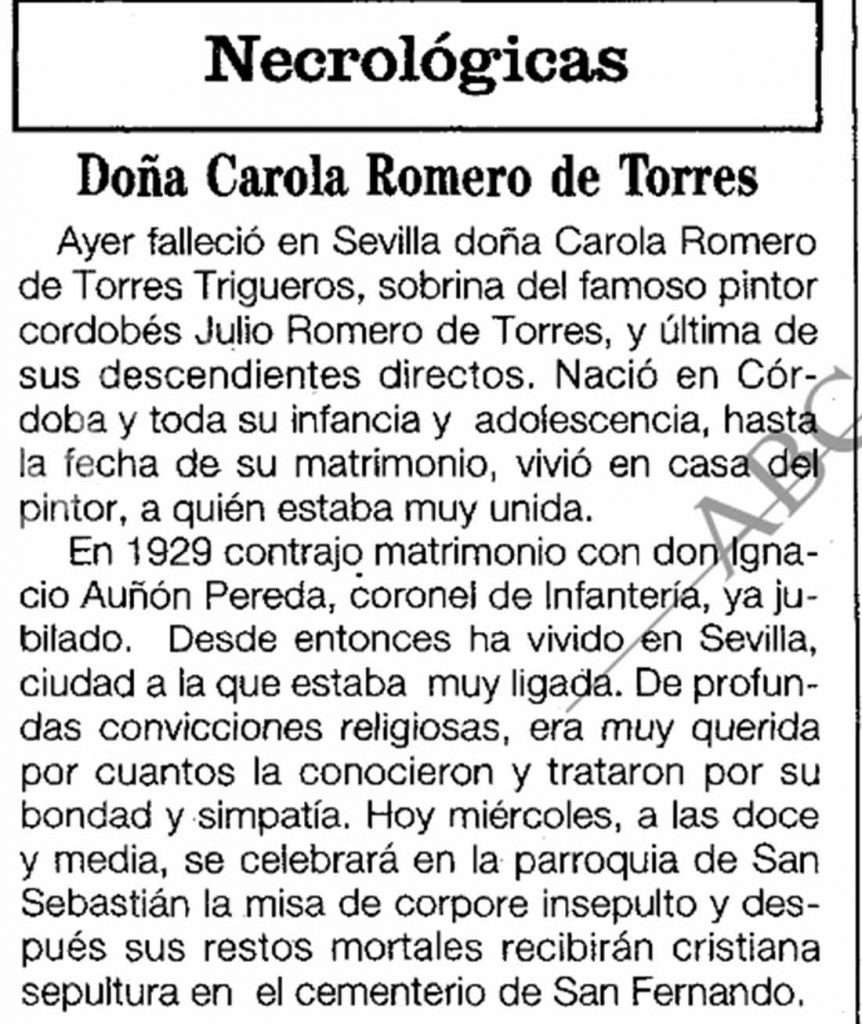

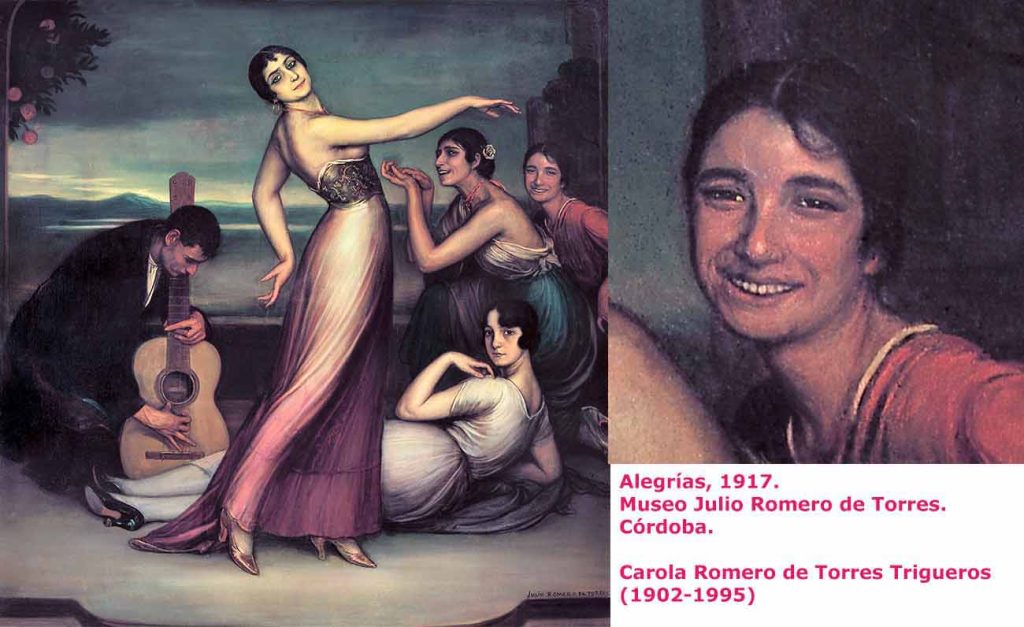

¡ Ay, Carola ! ella tenía un sueño en la casa patio de su familia. Falleció en 1995 … en Sevilla está enterrada en el Cementerio de San Fernando… aparece siendo niña apoyada su cabeza en el regazo de una anciana en el cuadro famoso del pintor, hoy identidad del Festival de los Patios de Córdoba en 2024, «Mal de amores» 1905 «Procedencia. Colección Familia Romero de Torres- Museo BBAA», donde se hace presente la magia de sus pinceles dando luz a la ciudad.

Carola, la hija de Eduardo hermano mayor de Julio Romero de Torres. Nació en Córdoba en 1902 y toda su infancia y adolescencia, hasta la fecha de su matrimonio en 1929, vivió en casa del pintor, a quién estaba muy unida. La casa familiar Romero de Torres renace cada mes de mayo desde el año 2014 tras su rehabilitación integral por la administración pública propietaria La Diputación de Córdoba….en 10 días reluce sus esencias florales, testigos arqueológicos y pinturas de la Colección Artística Familia Romero de Torres propiedad de la administración pública La Junta de Andalucía.

En estos días de mayo nos invita a imaginar ¡¡ Cómo sería la vida de sus inquilinos ilustres andaluces en su callada silenciosa tarea de preservar el patrimonio de Córdoba y su provincia y Andalucía ! Cuánto le debemos honrar en este día 10 mayo del 2024 a toda la familia artística.

Carola sigue soñando junto con su prima María en ese deseo testamentario…. Aquí estamos presentes para seguir avanzando en esta misión cultural con la puesta en valor de la Casa Familiar Romero de Torres en Córdoba con la musealización y creación del Complejo Museológico Julio Romero de Torres con mayor impulso, decisión política cultural y fondos económicos para ser uno de los Centros Mundiales del Arte junto al Thyssen en Madrid, el MOMA en Nueva York ….

La Asociación AEPE en Madrid esta tarde a las 19h va a realizar una ofrenda fúnebre en el Parque del Retiro en el llamado Paseo Julio Romero de Torres, desde aquí los saludamos.

En la preparación de este texto, una tarde me acerqué a visitar el Patio Familiar, una joven llamada Lucía, tras conversar sobre el pintor, me entregó un papel con un texto, muy emocionada, me contó que ha sido la primera vez que entra en la casa, a su patio, al interior del Alma, mientras yo leía mi expresión se sorprendía y quise despedirme de ella, al girar la mirada ya no la volví a ver y ahora quiero compartir lo que nos dice:

«» Esta lucha debe comenzar por parte del pueblo cordobés, pues fue este quien apoyó a Julio desde el primer momento en su trayectoria profesional. Será solo así como dicho sueño se haga realidad, consiguiendo que, tanto él como sus descendientes, vean reconocido el esfuerzo de toda una vida, situando a esta familia de artistas en el panorama internacional. Se trata de una causa colectiva, de unos valores que deben ser transmitidos a las nuevas generaciones para que este principio no caiga en el olvido. «»

Quizás es muy extenso e intenso el contenido de este mes, os podemos adelantar que estamos conociendo obras inéditas del pintor Julio Romero de Torres, incluso en uno de los artículos publicados aquí, se cita el nombre de un cuadro que no se sabía.

Muchas Gracias por vuestra atención y apoyo.

Pd. En la penúltima revisión de este mes en contenidos, tuvimos el conocimiento de un proyecto educativo en Córdoba, consistente en aunar teatro, poesía, flamenco y fotografía tomando los cuadros de Julio Romero de Torres como punto de partida. Se realizó durante el año 2014, obteniendo el premio Joaquín Guichot por la Junta de Andalucía, a la mejor experiencia educativa, a un trabajo titulado POR AMOR AL ARTE, sobre Julio Romero de Torres, y se desarrolló en el colegio Ntra. Sra. de Linares, en el que ejercía en ese momento. Nos pusimos en contacto con la profesora Isabel Azañón, ahora todos los años lo que hace es dar a conocer las obras de Julio Romero de Torres a su alumnado, visitando el patio de la casa cuando está abierto en Mayo, y visitando los museos de Córdoba, donde recitan poemas delante de las obras, ella nos reflexiona: “Si nosotros no damos a conocer nuestro patrimonio, ¿quien lo va a hacer? “…. sobre la Educación, el patrimonio cordobés y Julio Romero de Torres con su familia, hablaremos en los siguientes meses con más detalle.