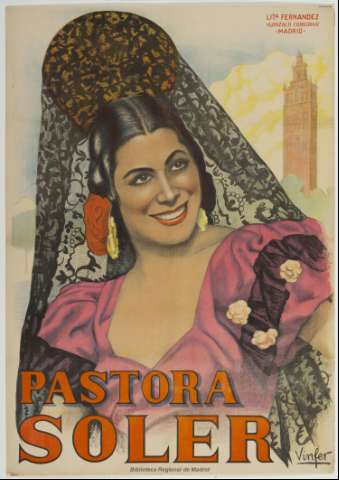

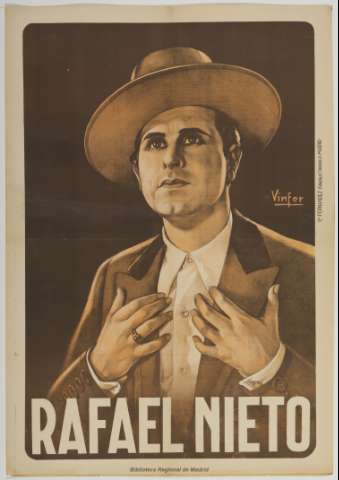

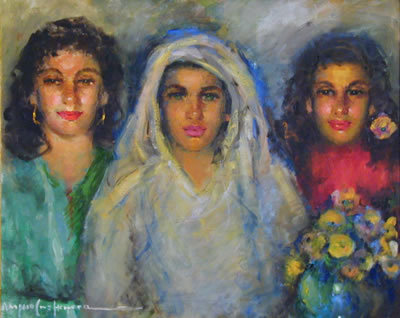

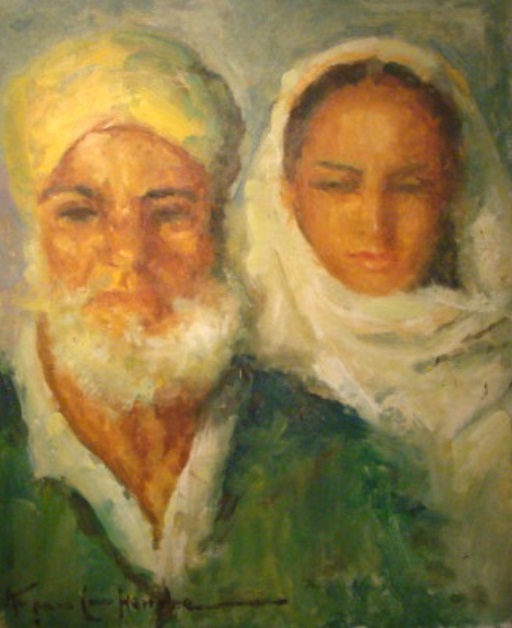

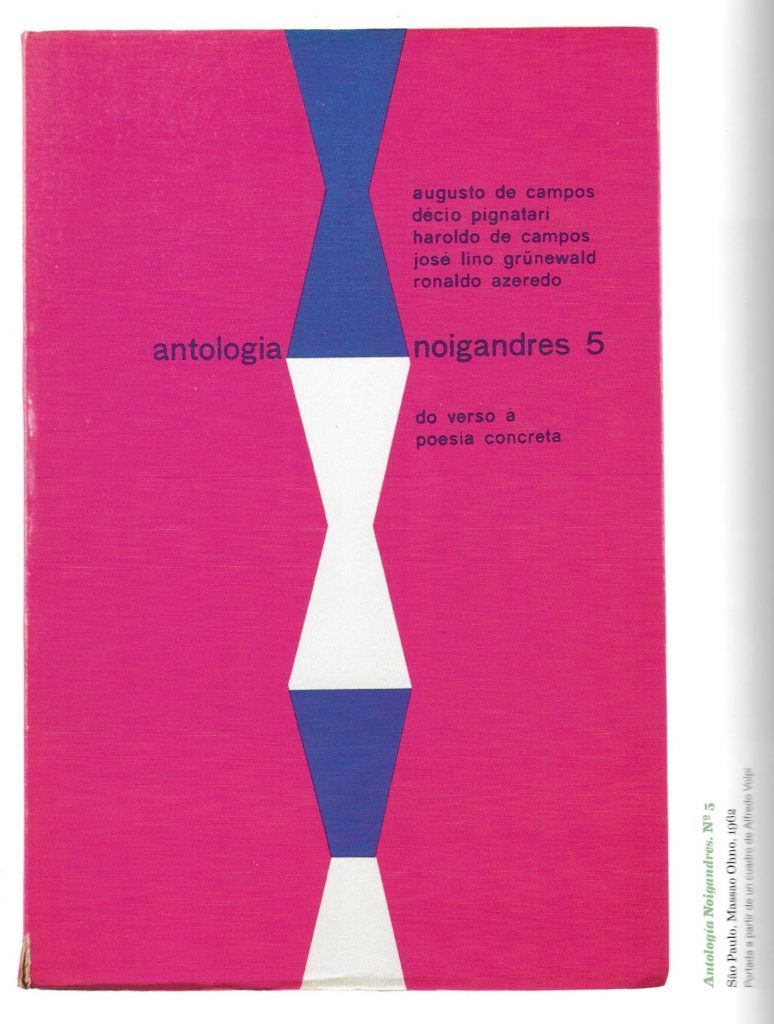

Obras, artistas, socios, pequeñas historias…

Por Mª Dolores Barreda Pérez

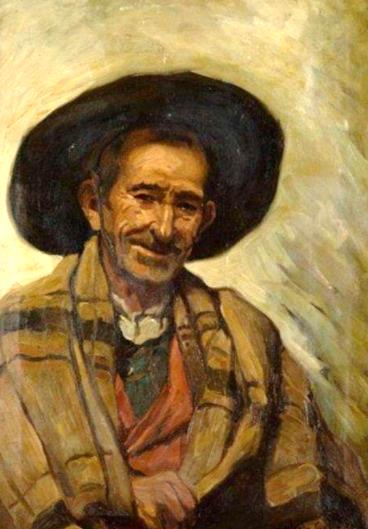

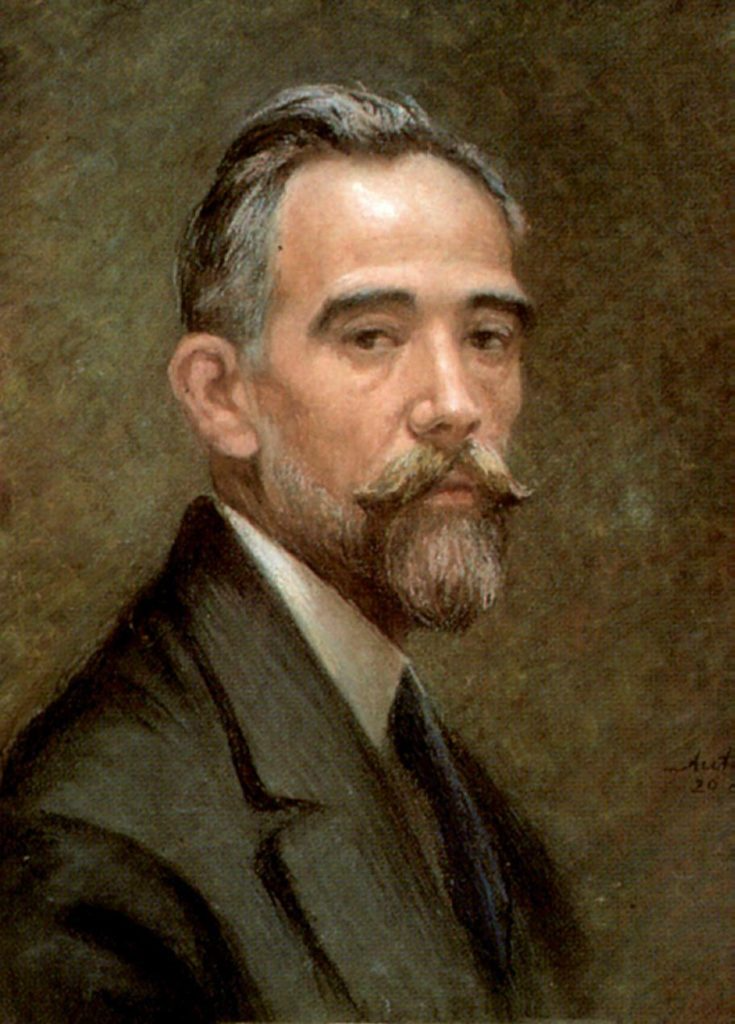

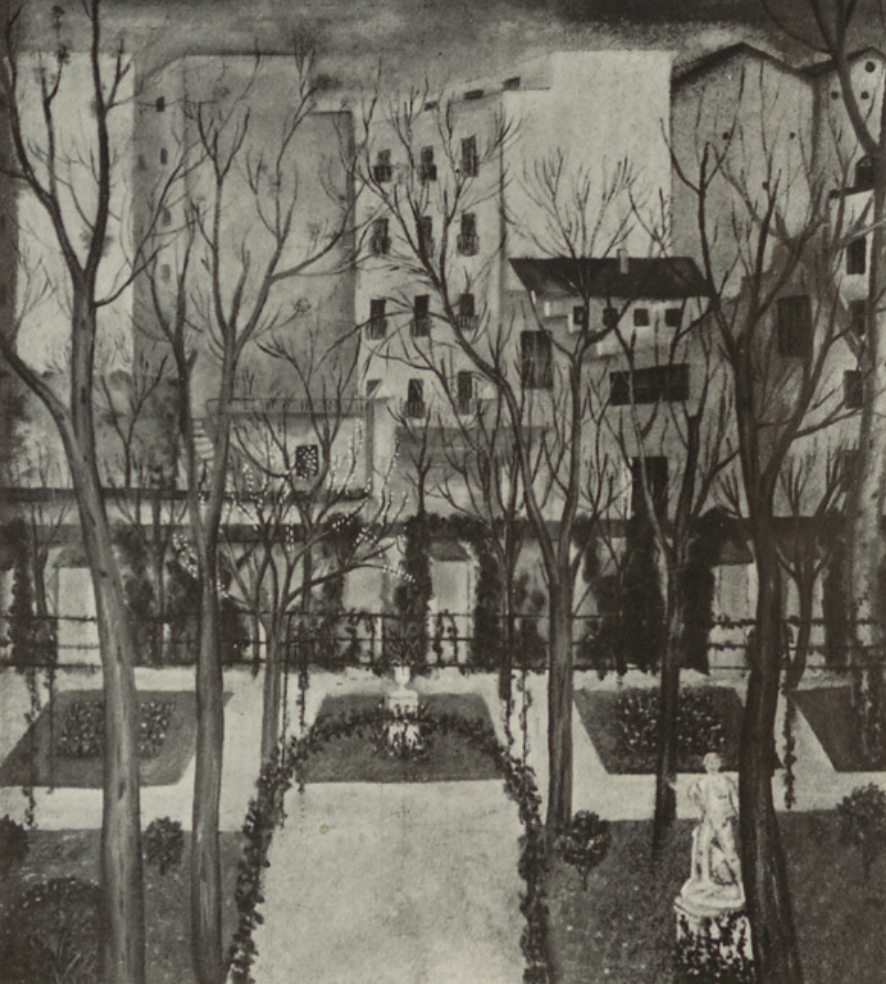

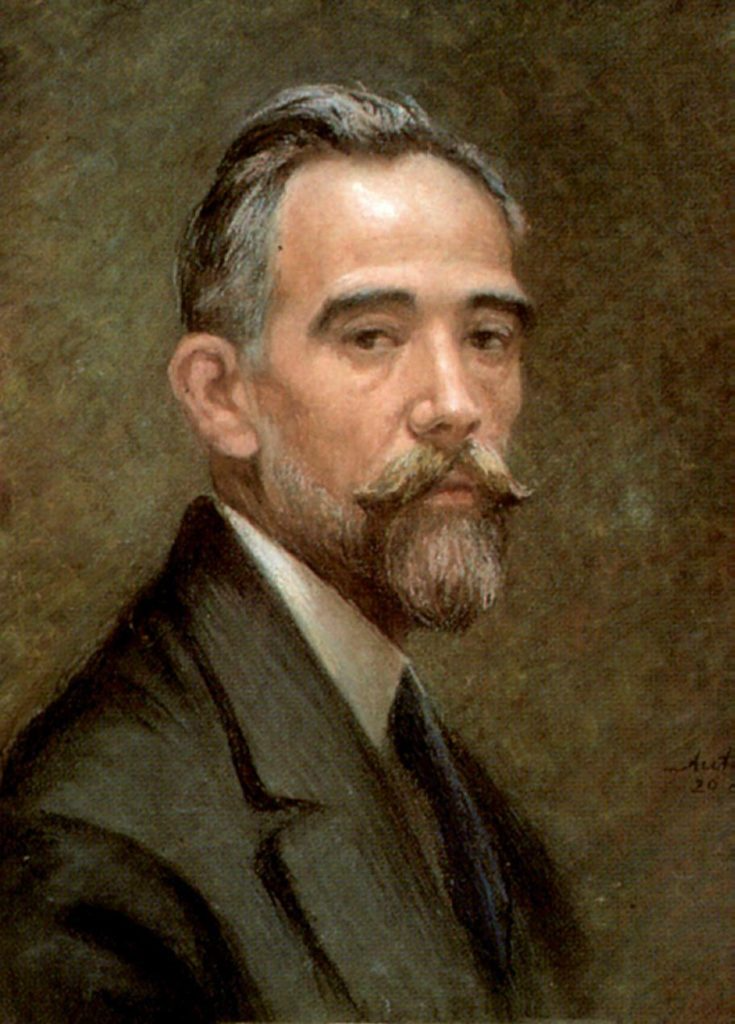

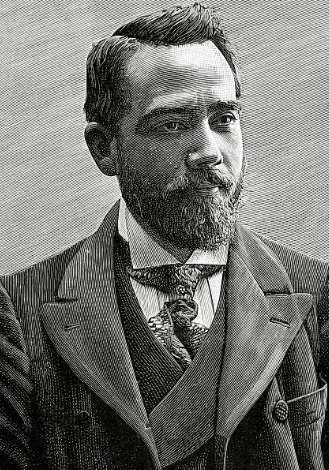

Aniceto Marinas García

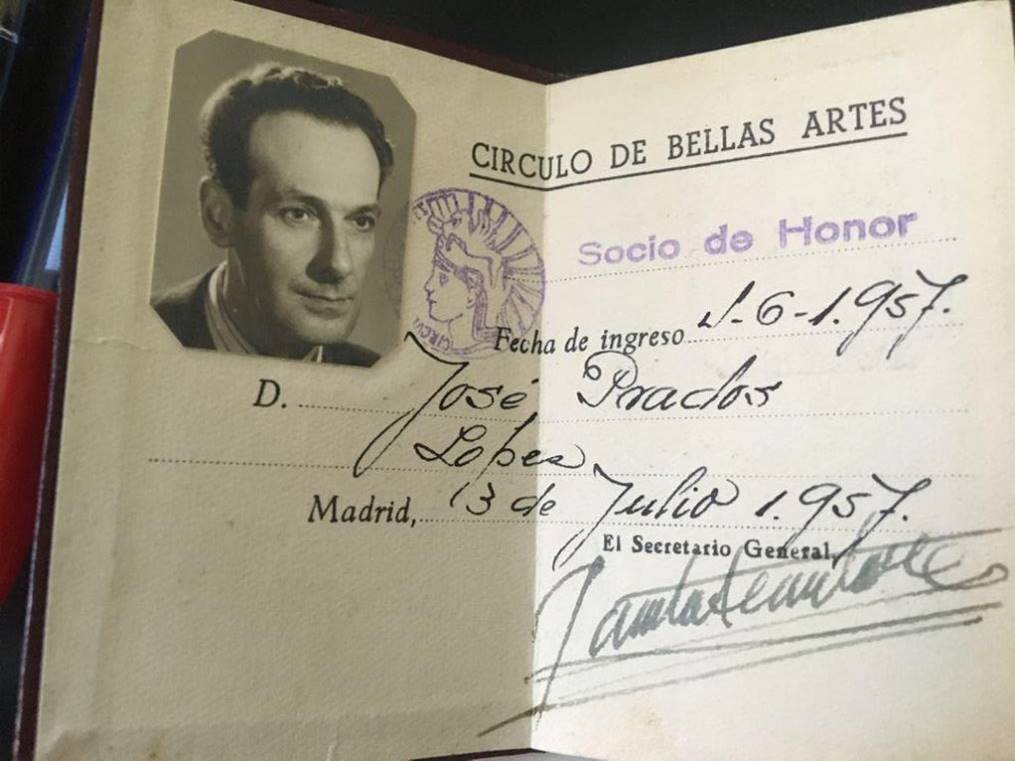

MARINAS GARCIA, Aniceto E 1910(F ) set.1866 SEGOVIA MADRID 23.set.1953

Socio Fundador

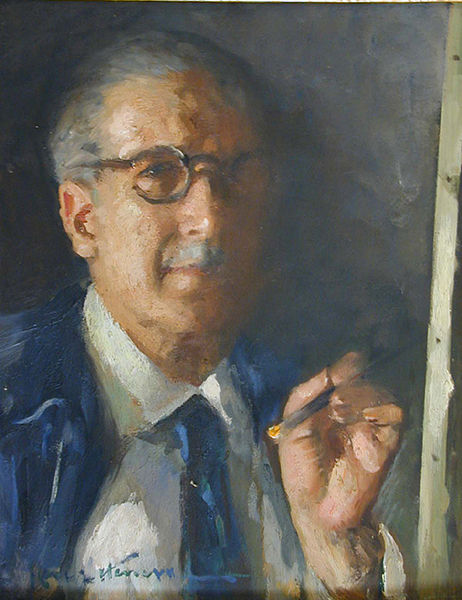

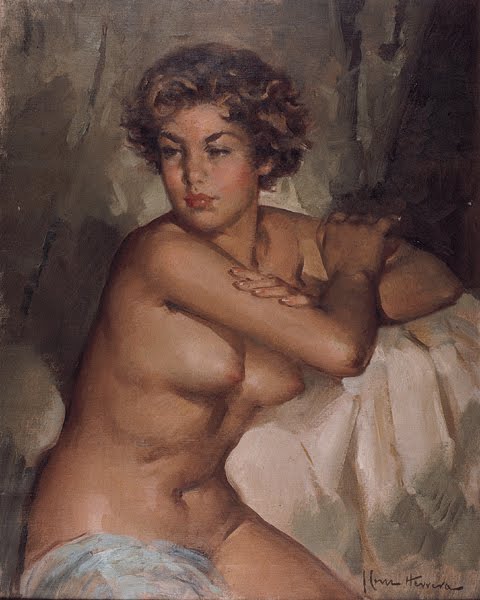

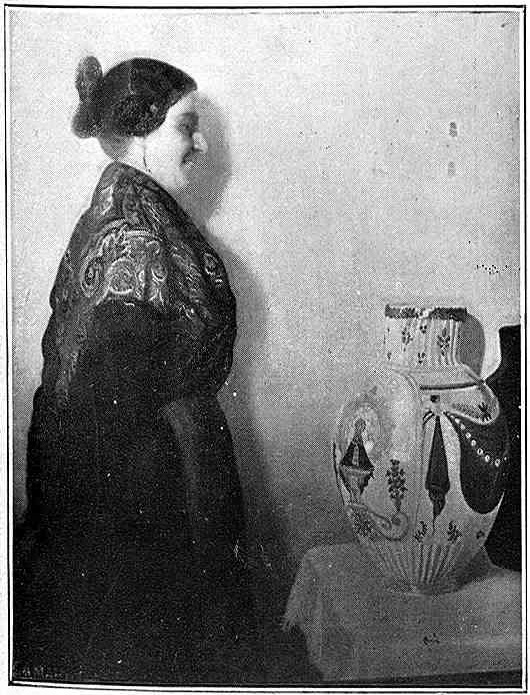

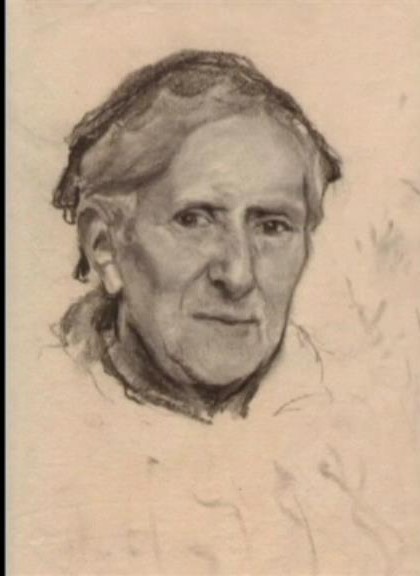

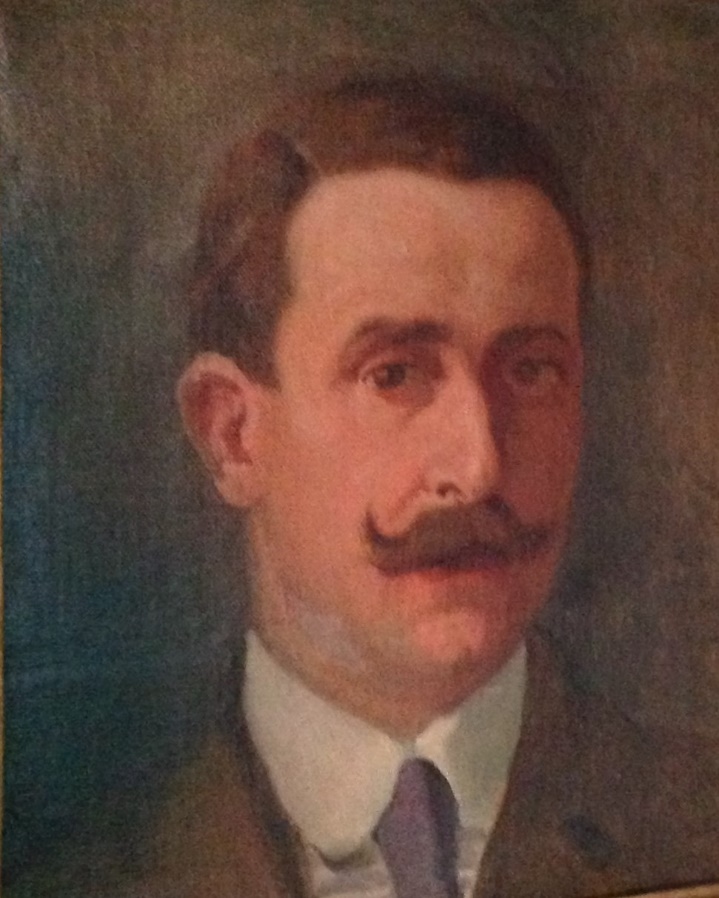

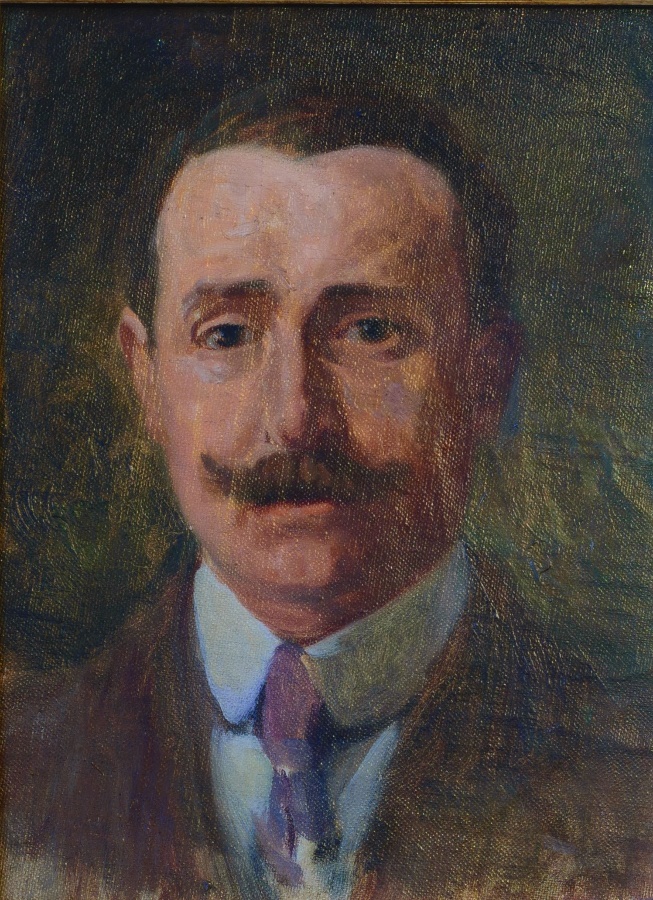

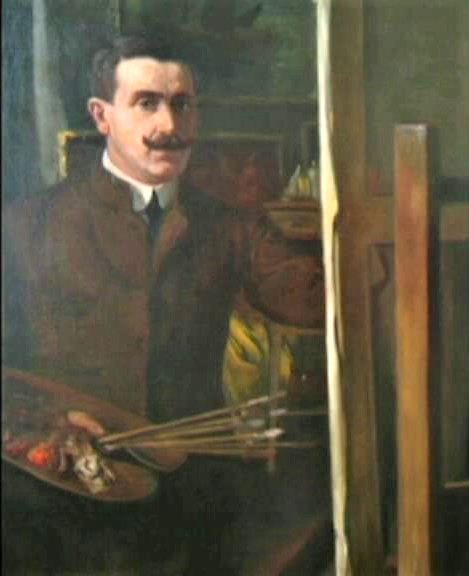

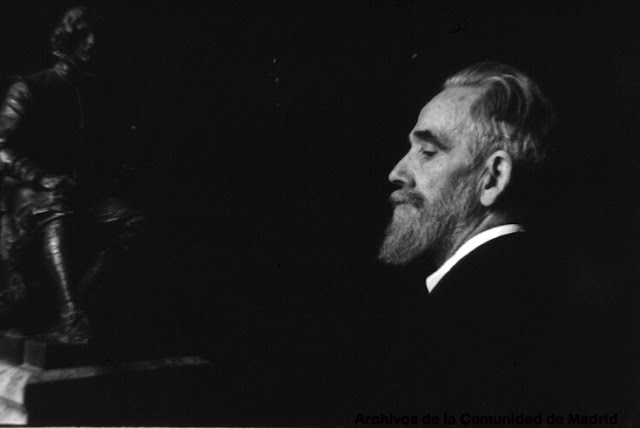

Autorretrato

Aniceto Marinas García nació en Segovia, el 17 de abril de 1866, de familia humilde, en la calle de los Caballeros, de la parroquia de San Millán, en Segovia, calle que lleva hoy su nombre.

Aniceto ingresó siendo muy niño en el Coro de Infantes de la Catedral de Segovia, en el que ganaba unas pesetas con las que ayudaba en su casa.

Fue violinista en iglesias y conciertos, pero al hacerse mayor y con la voz más bronca, tuvo que dejar el coro, aunque siguió tocando el violín hasta que marchó a Madrid.

Con la cera derretida de las velas y cirios de la Catedral, empezó a esculpir pequeñas tallas, trabajando también con barro y arcilla, haciendo figuritas para los belenes, que sus hermanos vendían por las casas de Segovia, ayudando así a la maltrecha economía de la familia.

En 1882 se matriculó en la Escuela de Artes y Oficios de Segovia. Por aquellos años se estaba restaurando El Alcázar, lo que fue su primera oportunidad, pues los encargados de la misma, Fernando Tarragó y Pedro Grau, adivinaron el potencial del joven Marinas y le llamaron a participar en dichas obras.

Asistió a las clases del pintor de Historia Emilio Soubrier y del dibujante Pedro Subirats, ambos serían también con el tiempo, socios fundadores de la AEPE, modelando cabezas clásicas, bustos y todo tipo de obras.

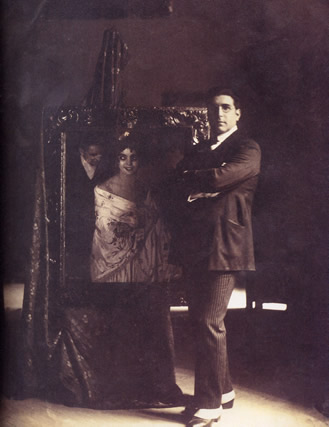

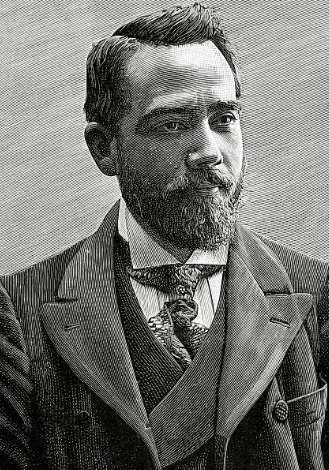

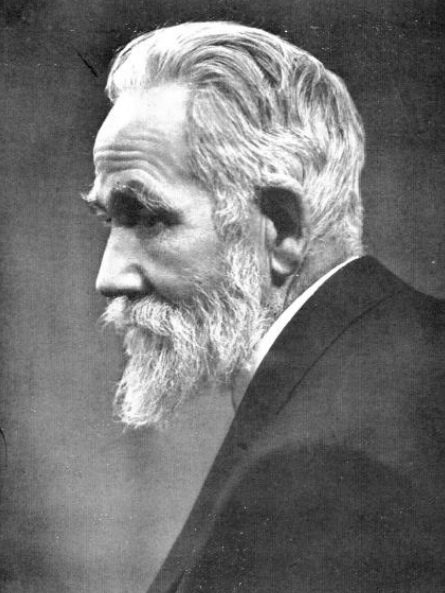

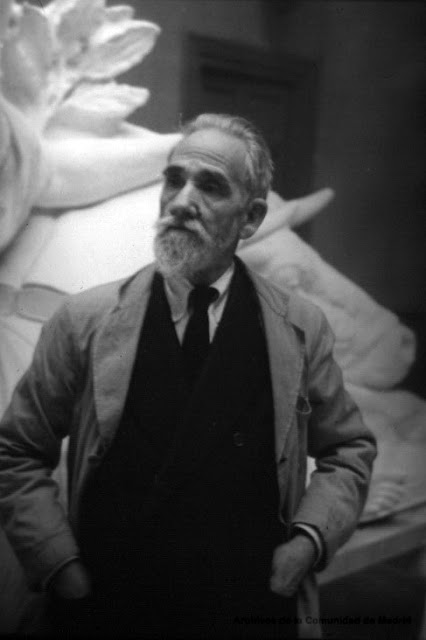

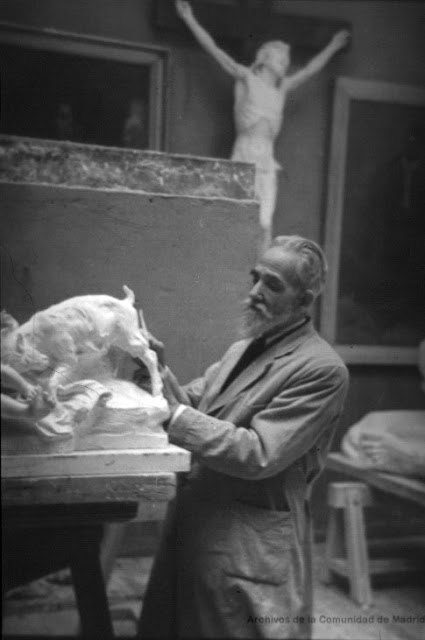

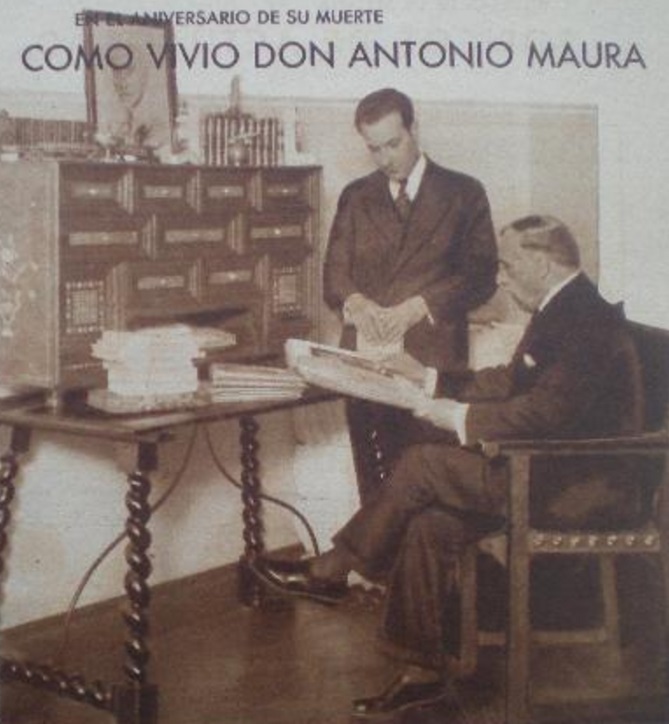

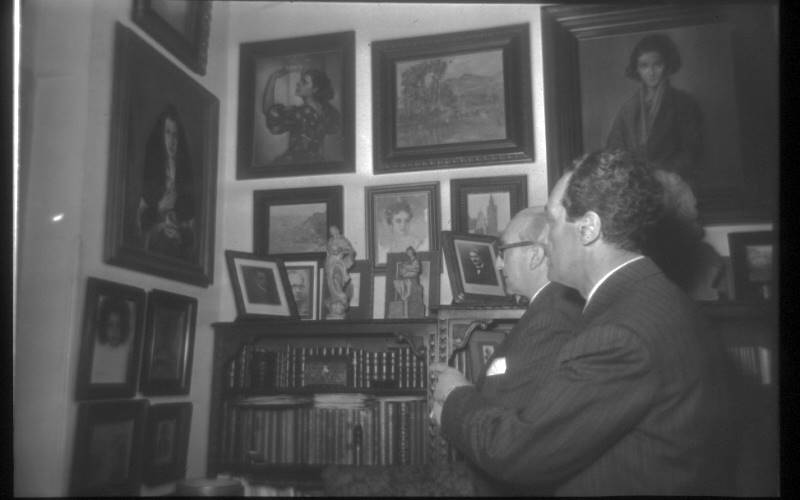

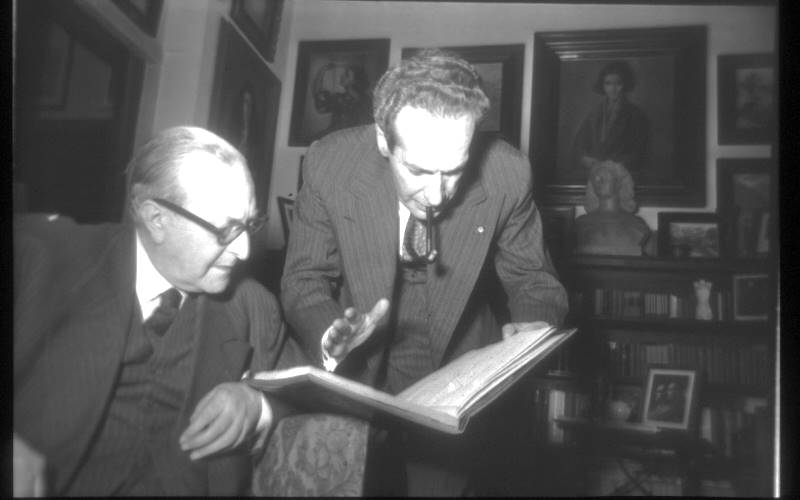

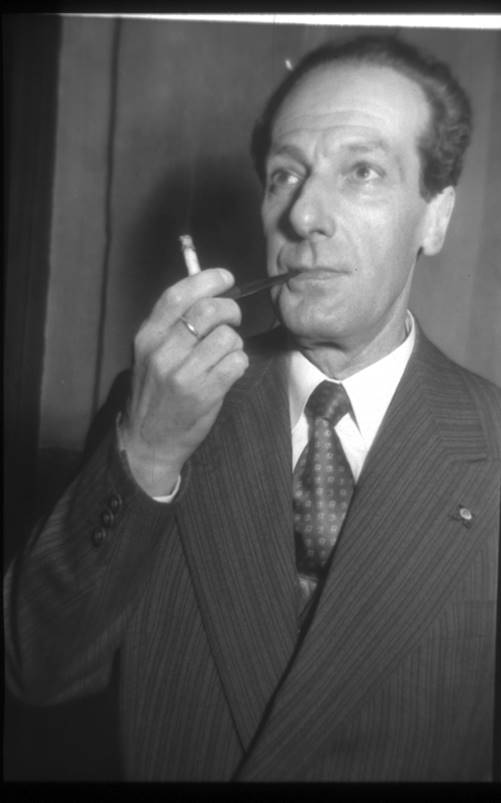

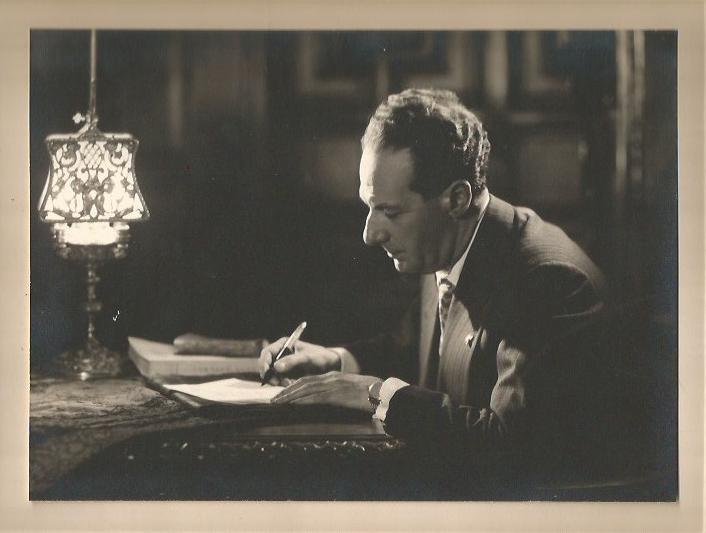

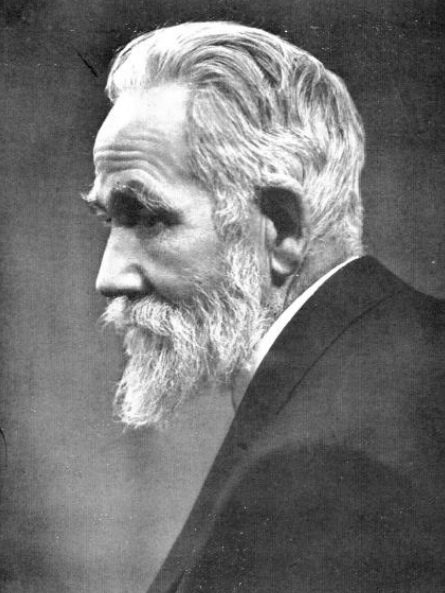

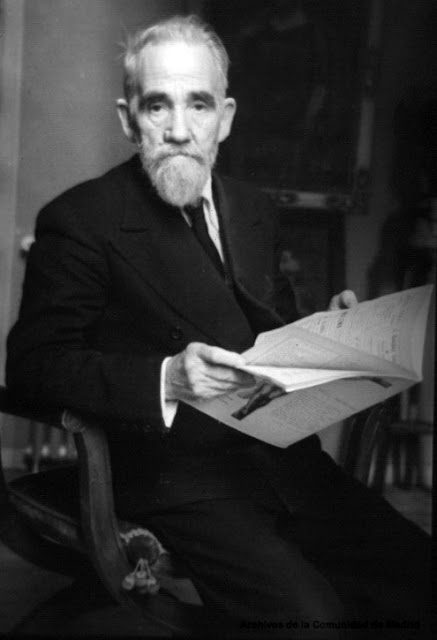

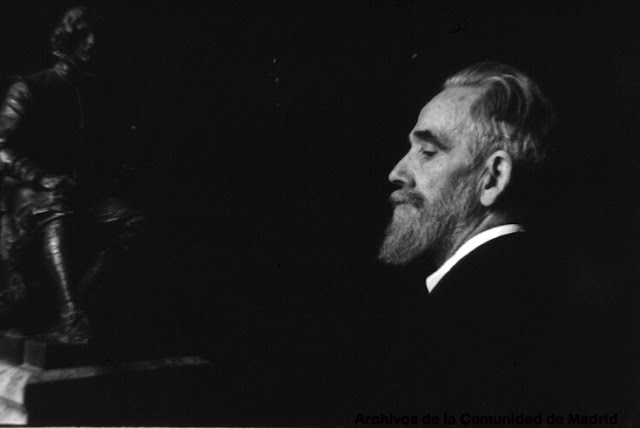

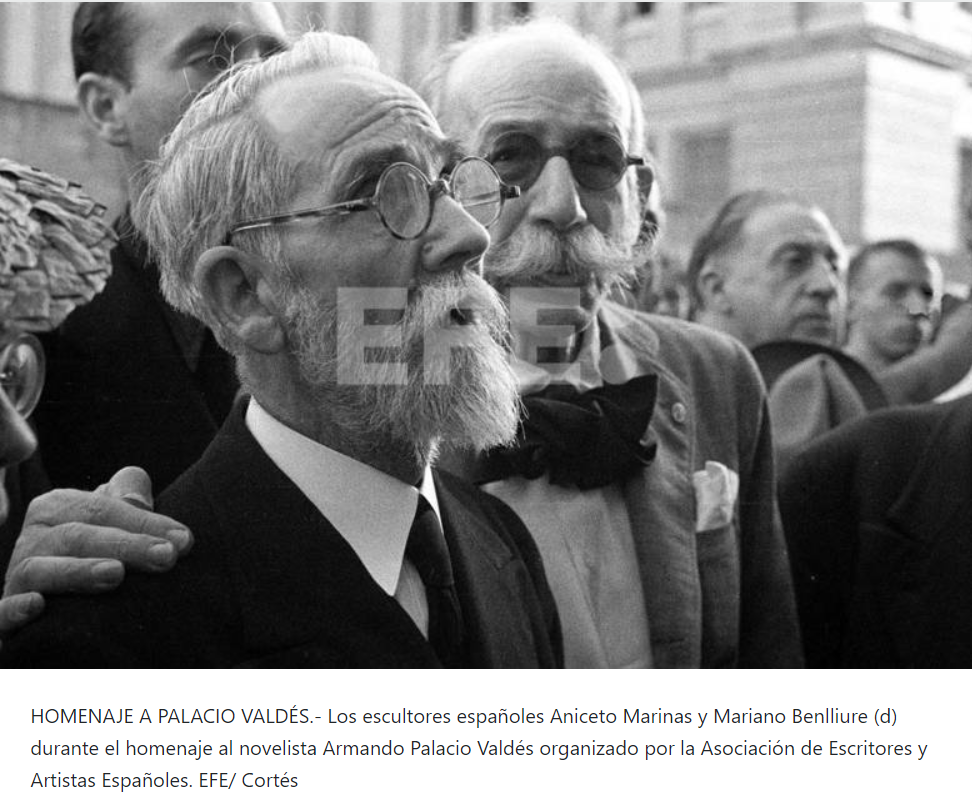

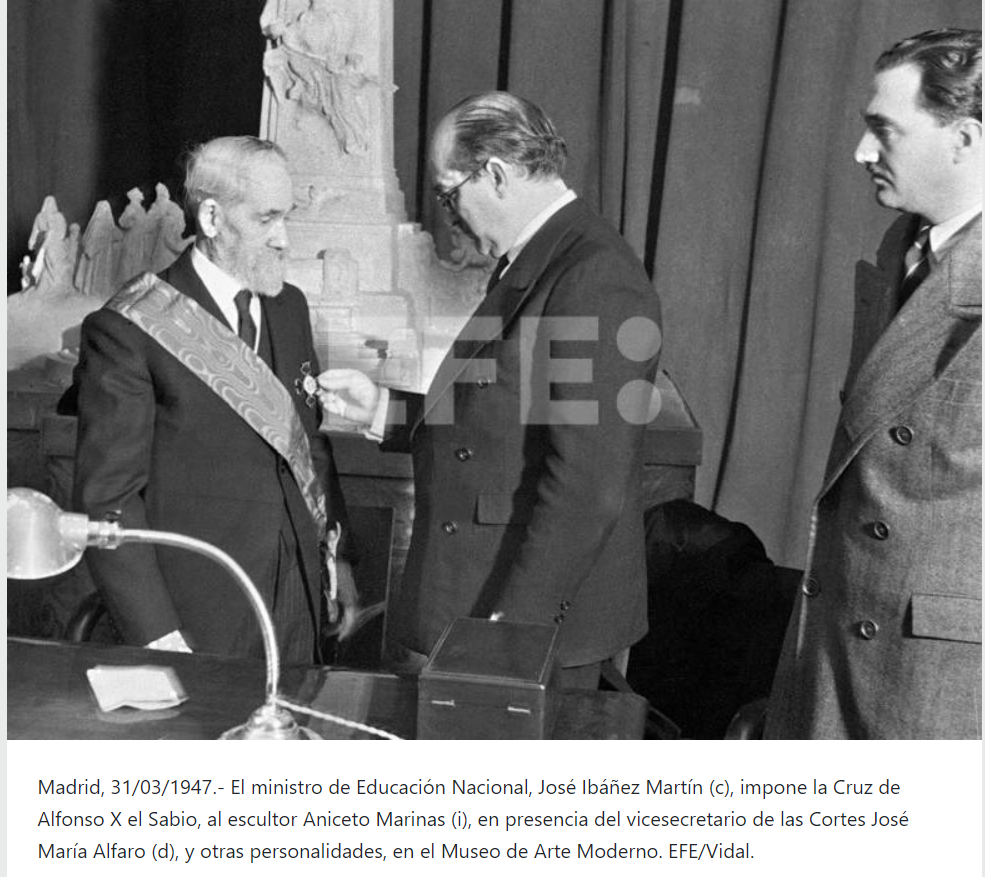

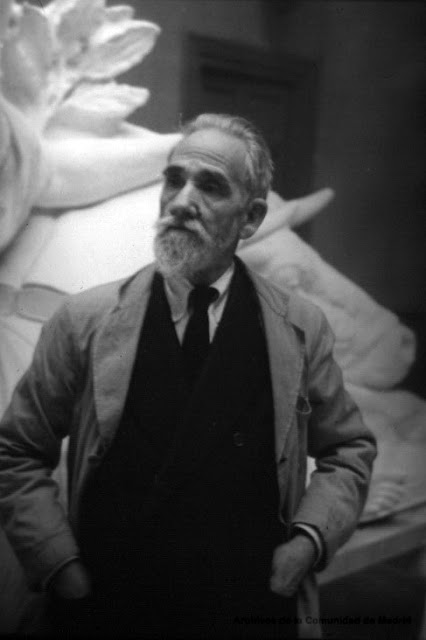

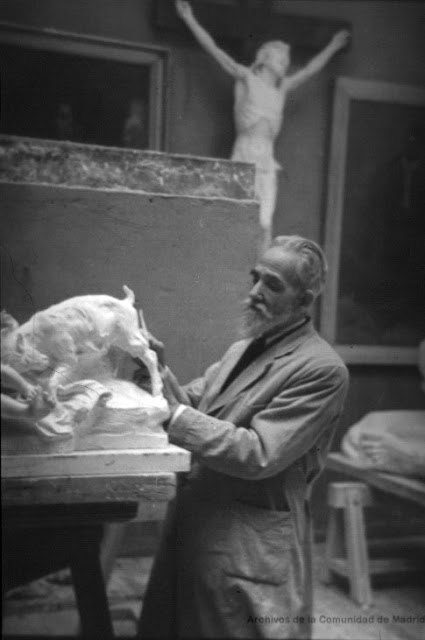

Distintas fotografías del artista a lo largo de su vida

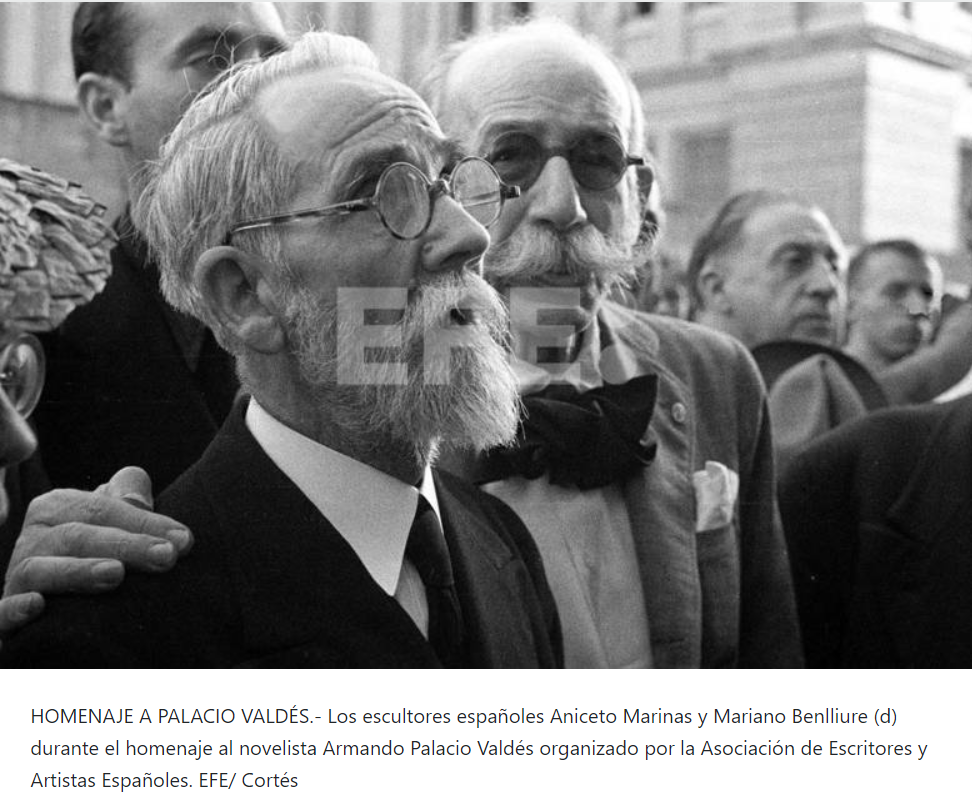

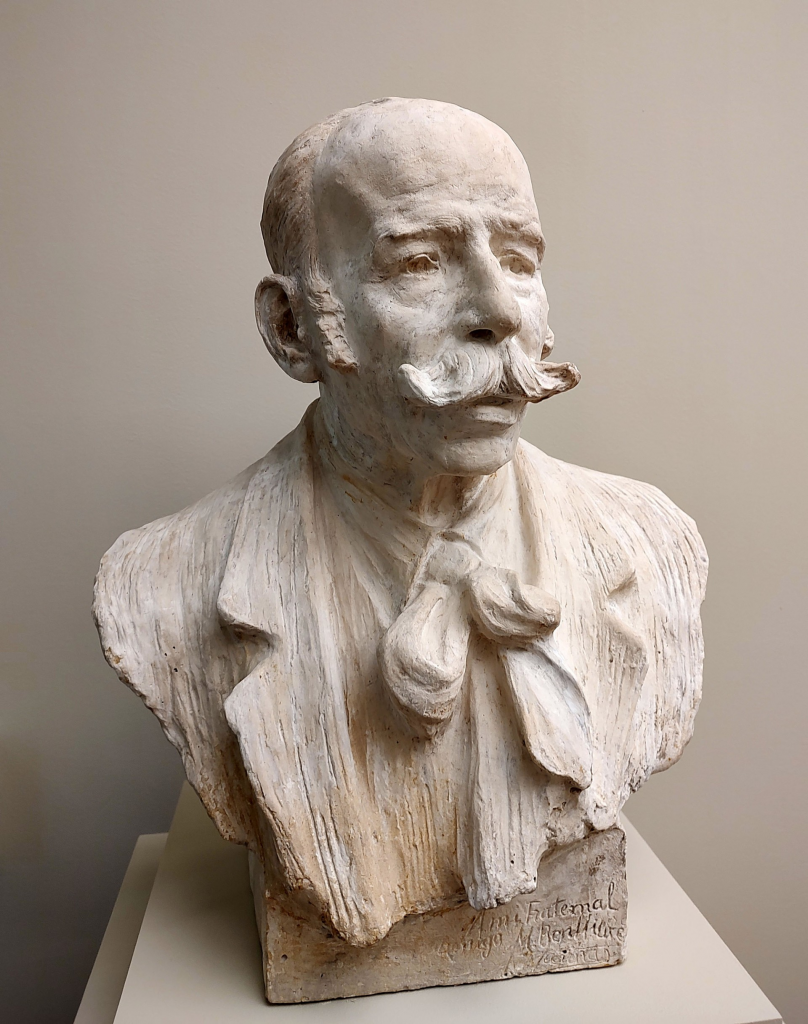

Con el socio Mariano Benlliure

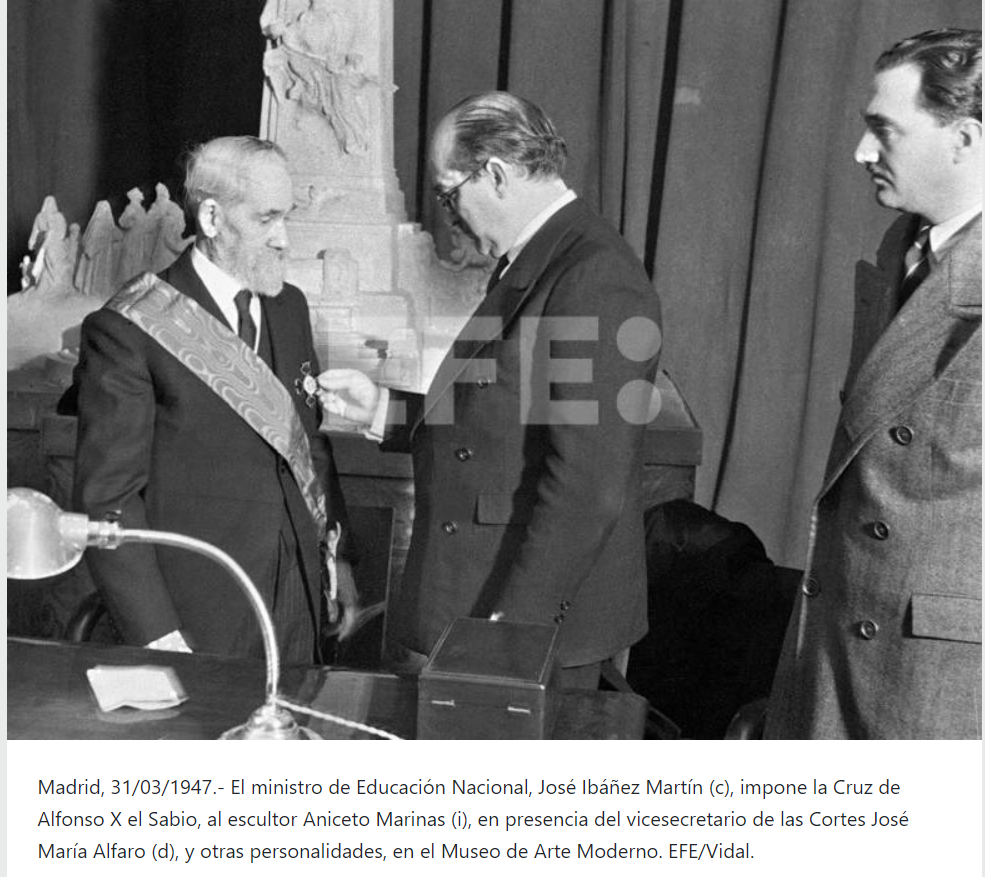

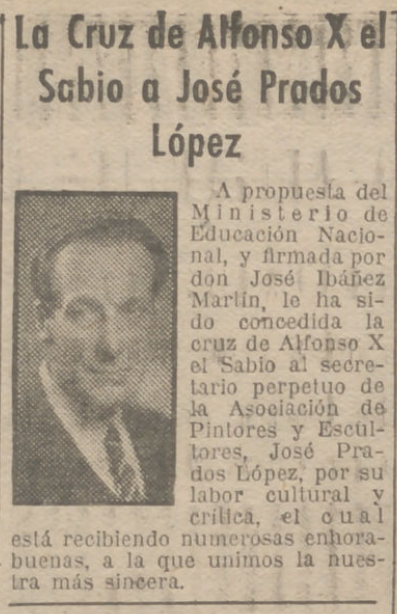

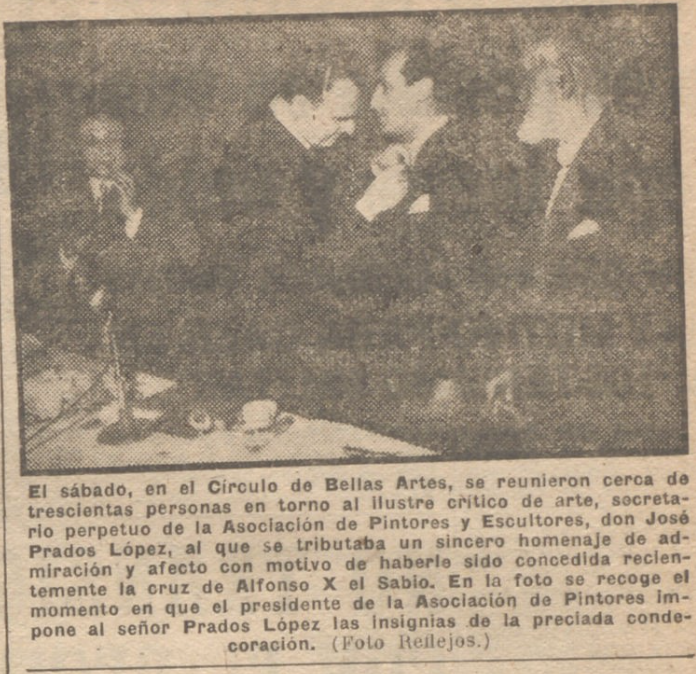

Recibiendo la Cruz de Alfonso X el sabio

Ante sus dotes artísticas, en 1884 es pensionado por la Diputación de Segovia para estudiar en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, donde tuvo como profesores a Juan Mansó y Jerónimo Suñol, a condición de ganar por oposición una plaza en la Academia de España en Roma, como así ocurrió al cuarto año de su beca.

En 1888 consigue el Premio de la Academia de España en Roma.

En 1890 obtuvo la Segunda Medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes por su San Sebastián Mártir y también la Medalla de Oro en la Exposición Internacional de Munich.

En 1892 envía obra a la Exposición Nacional de Bellas Artes, consiguiendo la Primera Medalla con su escultura El dos de mayo de 1808, ubicada en los jardines del General Fanjul de Madrid.

En 1893 obtiene la Medalla de Oro de la Exposición Internacional de Chicago.

Al regresar de su pensión en Roma, pasó por momentos de angustia y estrechez, siendo ayudado entonces su segundo mecenas, el obispo de Salamanca, Fray Tomás de Cámara, que le encargó para la fachada principal de la iglesia de San Juan de Sahagún, dos grandes bajorrelieves de bronce que representan el Milagro del Pozo Amarillo, y la Pacificación de los Bandos, de gran inspiración y originalidad.

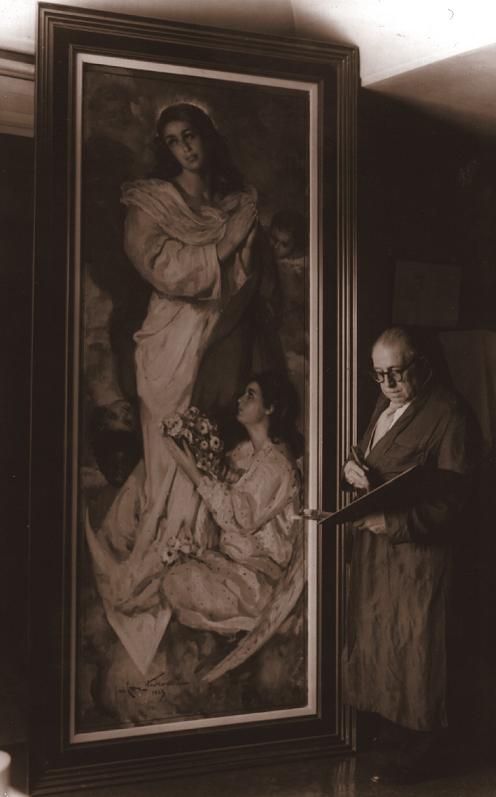

Distintas fotografías del artista

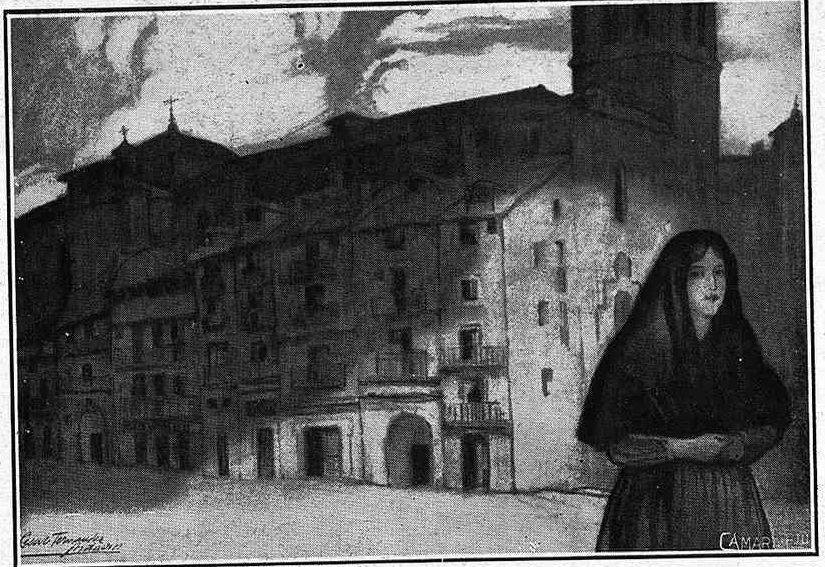

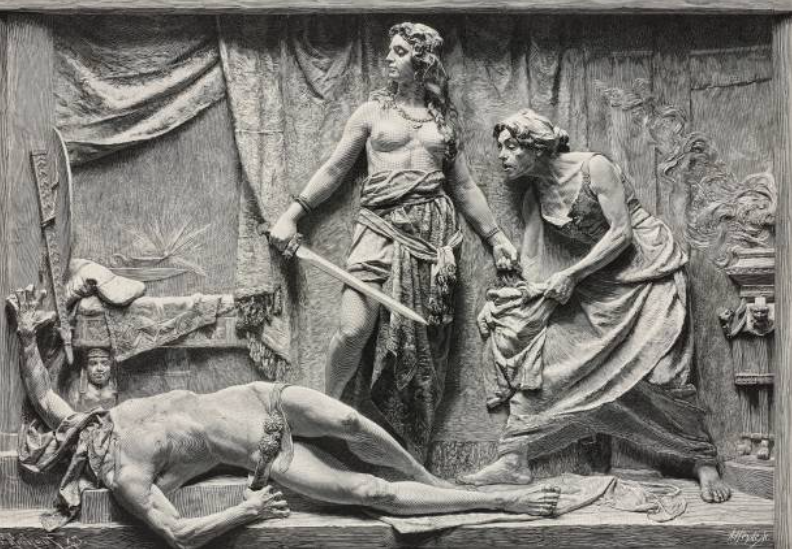

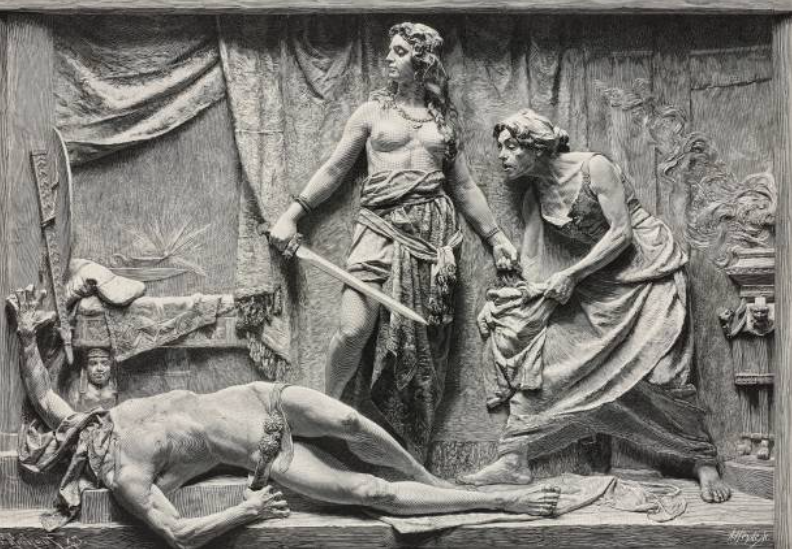

Bajorrelieve de Los Amantes de Teruel

Posteriormente realizaría monumentos importantes por concurso, como el de Legazpi, en Zumárraga, Moreno Nieto, en Badajoz, Concepción Arenal, en Orense, Guzmán el Bueno, en León, Velázquez y el Héroe del Cascorro, en Madrid, todos ellos ejecutados en bronce, en la década de 1890, y comienzos del nuevo siglo XX, que le dieron prestigio y notoria fama.

Conoce en Madrid a Valentina Merchán Ambrosio, natural de Villanueva de la Vera, localidad donde contraerán matrimonio.

En la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1899 obtiene la Primera Medalla por la escultura de Velázquez que hoy se admira ante la fachada y puerta principal del Museo del Prado de Madrid.

Él mismo decía que este trabajo le llevó más tiempo en la silla concibiéndolo, que ejecutándolo. Se pasó semanas enteras frente al Museo del Prado observando dónde y cómo colocar finalmente la obra. Se impuso la misión de que la misma no estorbase en nada al conjunto arquitectónico del edificio. Marinas decía: “A mí lo que más tiempo me lleva es la paciencia de la silla”. El día de la colocación de la estatua llegaba y cuando fueron a colocarla le preguntaron cómo debían hacerlo, y entonces respondió: “Con un simple dado de piedra, para que se pueda conversar directamente con Velázquez”.

Por esta obra se le concedió el Lazo de Comendador de Número de la Orden de Isabel la Católica.

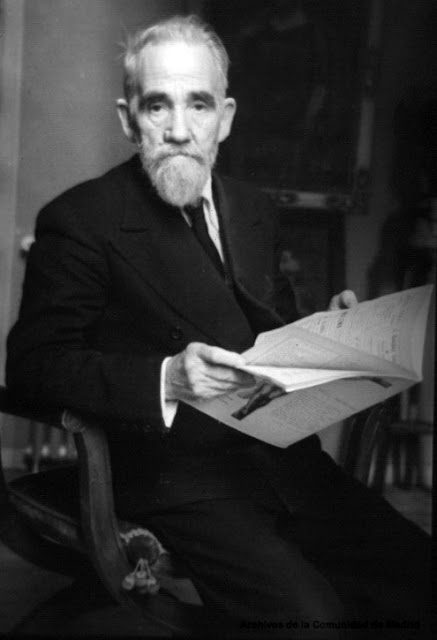

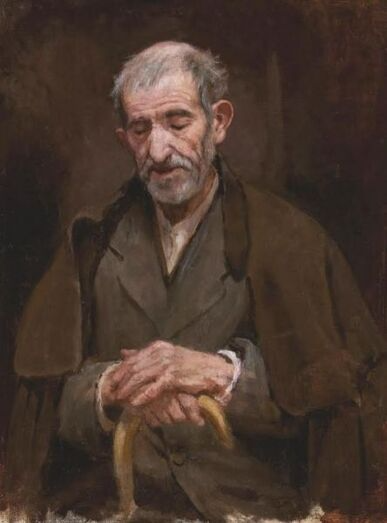

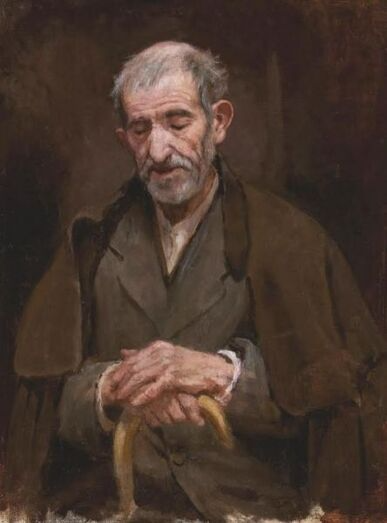

Anciano

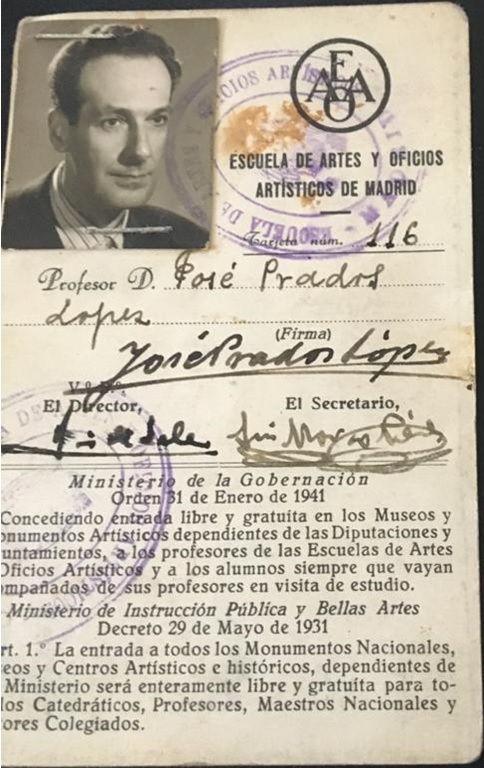

En 1901, ganó por oposición la cátedra de Modelado y Composición Decorativa en la Escuela de Artes y Oficios de Madrid, permaneciendo en ella hasta 1936.

En 1903, fue designado académico de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, donde llevó a cabo una importante lucha personal que la Academia hizo suya, solicitando el justo, el legítimo restablecimiento de la sala de escultura contemporánea en el patio central del Museo de Arte Moderno, para que las obras de los maestros de fines del XIX y principios del xx, demostrasen a las gentes de hoy y de mañana su espléndido significado y tuvieran el respeto que se merecen.

En el año 1909 fue premiado y reconocido con la Gran Cruz al Mérito Militar.

En 1913 entrega a Cádiz el Monumento a las Cortes de Cádiz de 1812. Es su monumento más ambicioso y un gran conjunto escultórico de primer orden. El propio autor consideraba que esta obra era “mi mejor obra”. Para la confección de éste monumento trabajaba frecuentemente en un solar situado enfrente de su casa, dada las dimensiones del mismo y de la cantidad de grupos que llevaba, siendo bastante complicada su realización.

En 1923 Aniceto Marinas es reconocido con la Gran Cruz de Alfonso XII.

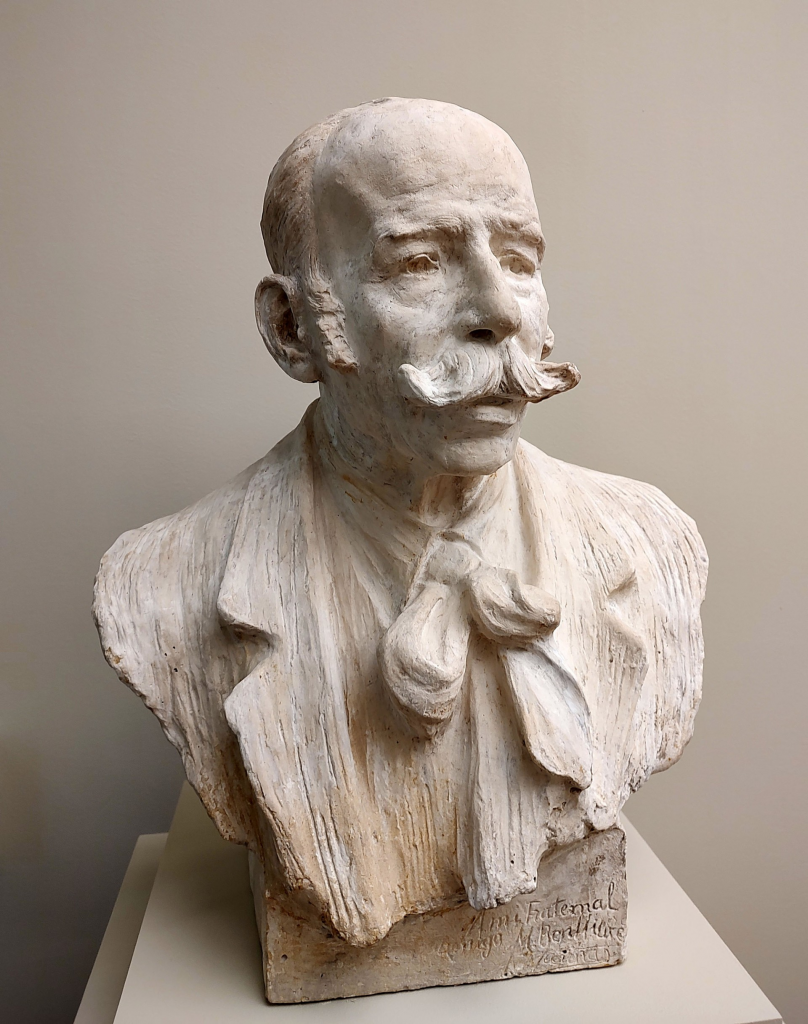

Busto de Benlliure

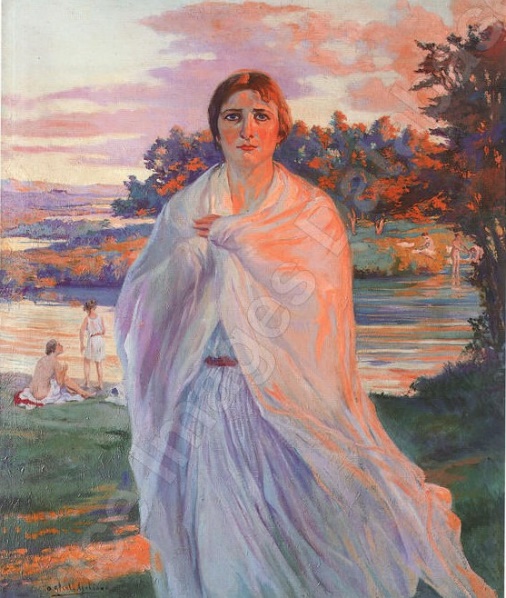

Busto de su esposa

Niña madrileña

En la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1926 logró la Medalla de Honor por la obra Hermanitos de leche, que perteneciendo al Museo del Prado, se exhibe en el Museo de Segovia.

La Guerra Civil la pasó en Navas del Marqués, Ávila, donde falleció su esposa y a su regreso a Madrid, tras la contienda, encontró su estudio en escombros y sus obras robadas, teniendo que partir de cero nuevamente para poder subsistir.

En 1945 se le concede la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio.

Después de la Guerra Civil Española, Aniceto Marinas fue designado presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en su Sección de Escultura.

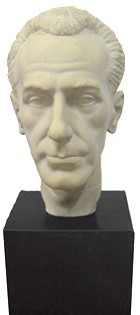

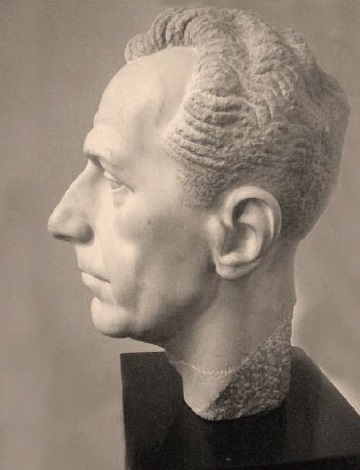

En 1947 inauguró una exposición de 33 obras, que incluían 14 esculturas, 8 pinturas y 11 dibujos en el Museo de Arte Moderno de Madrid. En la muestra se exhibió un retrato de Benlliure en bronce, conocida por los artistas de la época como “El desafío”, ya que se creó por un acuerdo amistoso entre los dos artistas: Marinas haría el busto de Benlliure y éste el de Marinas para ver cuál era el mejor.

En 1950, fue elegido director general de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

Cristo en su última palabra

Cervantes

Monumento a Juan Bravo

Judith y Olofernes

Los veranos los pasaba en el pueblo abulense de Las Navas del Marqués, localidad a la que regaló dos Cristos que sustituían a los quemados durante la Guerra Civil.

Al final de sus días, en los que se encontraba ciego, bastante solo y falto de cariño, estaba ya enfermo y sus piernas apenas le tenían en pie, ya que se le hinchaban y no caminaba bien, pero a pesar de todo, con 84 años, acudía a actos y asambleas en las que se le requería.

Falleció en Madrid, el 23 de septiembre de 1953, a consecuencia de un derrame cerebral del que no pudo recuperarse.

Hombre locuaz, comunicativo, de conversación fluida y amena; se expresa como un castellano viejo, con sencillez y naturalidad; no era vanidoso y sí un buen ejemplo de caballerosidad y compañerismo al que sus coetáneos definieron como “hombre y artista honrado, fiel a una inspiración y a una escuela”.

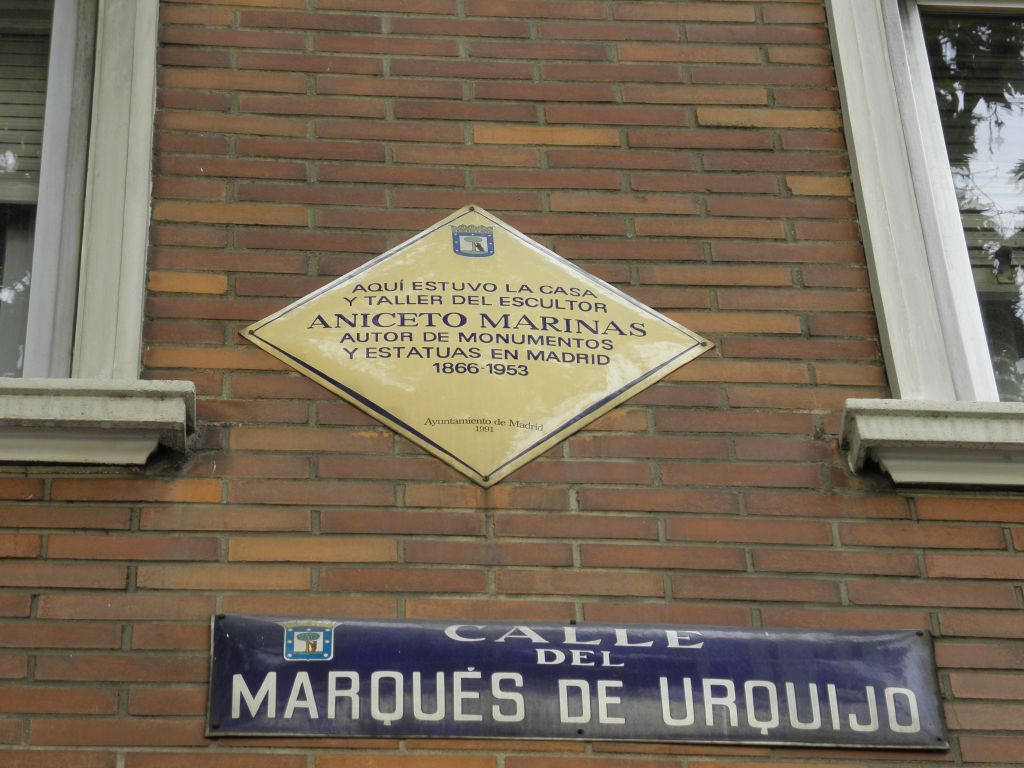

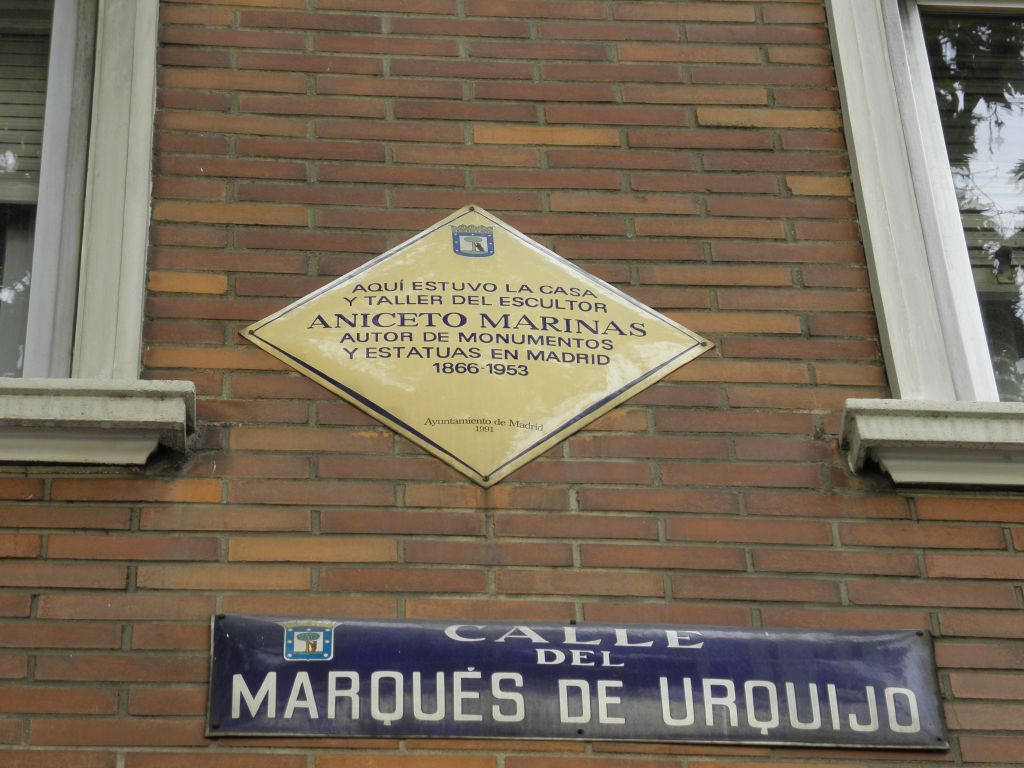

En Madrid tiene una calle dedicada a su memoria, una placa en la calle Marqués de Urquijo, 29, donde tenía su estudio, así como en el pueblo de su esposa, Valentina Merchán Ambrosio, en Villanueva de la Vera, Cáceres, que le dedica su Plaza Mayor. En Brunete, el Centro Cultural lleva su nombre, así como El Parque Madrid Río 2012 contiene los Jardines Aniceto Marinas, situados en la margen izquierda, en el talud que se encuentra entre la Glorieta de San Vicente y el río Manzanares.

Hermanos de leche

La Piedad

El Centro Segoviano de Madrid creó en 1996 el Premio Aniceto Marinas a la labor del Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Castilla y León.

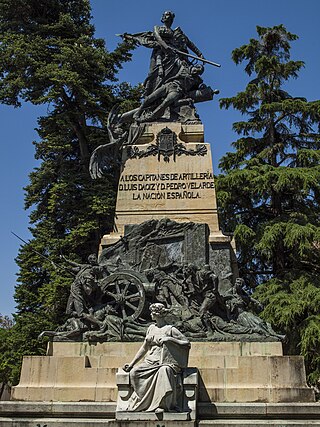

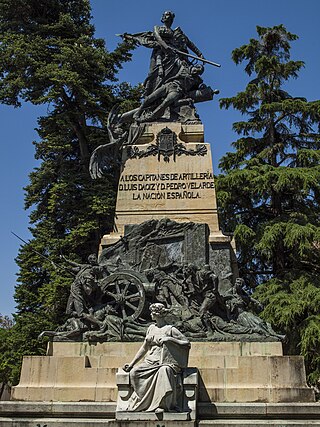

En Segovia se encuentran sus obras más significativas como el Monumento a Daoíz y Velarde.

En Madrid, el Monumento a Velázquez que preside la entrada al Museo del Prado, pero también el Monumento a Eloy Gonzalo, en Cascorro, el grupo La Libertad del Monumento a Alfonso XII del Parque del Retiro, el Monumento al Sagrado Corazón del Cerro de los Ángeles de Getafe, que fuera destruido durante la Guerra Civil y del que se realizó un nuevo proyecto inaugurado en 1965, varios años después de su muerte.

Fueron sus discípulos Juan Luis Vassallo Parodi, Lorenzo Fernández de Viana, Toribio García Andrés y Florentino Trapero.

Grupo escultórico «La Libertad», del Monumento a Alfonso XII en el Parque del Retiro de Madrid

Junto a Mariano Benlliure, del que fue compañero inseparable, fue un genial intérprete de la escultura del último tercio del siglo XIX. Su estilo se encuentra a caballo entre el naturalismo y el realismo.

Aniceto Marinas y su esposa no tuvieron hijos, pero contaron con la compañía de sus sobrinas Gertrudis y Valentina, solo dos de la numerosa familia de su esposa.

Su sobrino, Mariano Timón Ambrosio, escultor también e imaginero, era Director de la Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Palencia.

Velázquez, en la fachada del Museo del Prado de Madrid

Es preciso reconocer su gran maestría en la realización de grupos escultóricos, en los que se convirtió en todo un referente del momento. En ellos logró transmitir el sentimiento, el dolor o la tragedia del momento histórico, con una fuerza a veces desgarradora, como en el caso de los Héroes del Dos de Mayo.

Los personajes históricos que esculpe parecen cobrar vida a través de la perfección de sus rasgos y la extraordinaria expresividad de sus cuerpos. Sus obras cuentan una historia, muestran la personalidad de un héroe o transmiten un sentimiento religioso. Logra superar la rigidez del estilo academicista de la época, transmitiendo un mensaje al espectador. Todo en ellas tiene un significado, por eso es preciso detenerse ante cada uno de sus personajes y observar cada detalle, leer en sus pliegues, en sus gestos, en su ambientación. Cada una de sus esculturas se convierte en una obra de arte. En más de una ocasión ha sido calificado como un autor de «poemas épicos en bronce».

Monumento al pueblo del dos de mayo de 1808

Monumento a Eloy Gonzalo, Cascorro, Madrid

Monumento a Daoíz y Velarde de Segovia

Al final de su vida se especializó en la escultura religiosa y alcanzó una categoría comparable a la de los mejores imagineros españoles de todos los tiempos, trasladando la experiencia de su madurez a las figuras religiosas que tanto le inspiraban en aquellos años.

Importa recordar siempre varias de las obras representativas y características del gran escultor. Y que, incluso, señalan simbólicamente la trayectoria vital, serenamente recta, conmovedoramente apasionada del artista y sus tres directrices fundamentales: la honda fe en lo divino; la ternura hacia lo humano y el ardor nunca amortiguado del arte, como expresión perfecta de los dos sentimientos anteriores.

Comentaba que “se puede ser pintor y se puede ser escultor. Pero ser artista, es otra cosa. Esa cualidad no se aprende en los tratados, hay que llevarla muy dentro del alma. Tiene el artista a su alcance, siempre que quiera, un magnífico libro abierto, cantera inagotable de los más variados y hermosos temas: la naturaleza. No precisa más que ser un buen observador”.

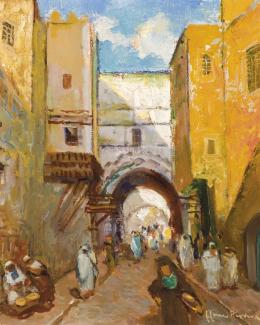

Sus principales obras son: Monumento al filósofo Moreno Nieto, 1896, Badajoz; Monumento a Miguel López de Legazpi, 1897, Zumárraga, Guipúzcoa. Monumento a Velázquez, 1899, Madrid. Monumento a Concepción Arenal, 1899, Orense. Monumento a Eloy Gonzalo, 1902, Madrid. Hermanitos de Leche, Biblioteca Nacional, Madrid. Grupo La Libertad (en el Monumento a Alfonso XII) 1905, Madrid. Monumento a Fray Enrique Flórez de Setién, 1906, Villadiego, Burgos. Monumento conmemorativo del atentado a los Reyes de España, 1908, Madrid. Monumento a los Héroes del Dos de Mayo, 1908, Madrid. Monumento a Daoiz y Velarde, 1910, Alcázar de Segovia, Segovia. Monumento a Fray Tomás Cámara, 1910, Salamanca. Monumento a las Cortes de Cádiz, 1913, Cádiz. Monumento al Sagrado Corazón de Jesús, 1919, Cerro de los Ángeles, Getafe, Madrid. Altorrelieve de los Amantes de Teruel, 1921, Teruel. Monumento a Juan Bravo, 1922, Segovia. Monumento a Ramón Fernández Asenjo, 1927, Luarca, Asturias. Monumento a José Rodao, 1927, Segovia. Monumento a Guzmán el Bueno, 1929, León. La Soledad al pie de la Cruz, 1930, Segovia. Santo Cristo en su última palabra, 1947, Segovia. Stmo. Cristo de Gracia, 1948, Las Navas del Marqués, Ávila. Stmo. Cristo de la Salud, 1948, Las Navas del Marqués, Ávila. Monumento ecuestre del general José Enrique Varela, 1948, San Fernando, Cádiz. Grupo escultórico Frontón del Palacio de Buena Vista, actual sede del Cuartel General del Ejército de Tierra, 1943, Madrid.

Monumento a la Constitución de 1812, Cádiz

Aniceto Marinas y la AEPE

Socio Fundador de la Asociación de Pintores y Escultores.

Nombrado vocal de la Junta Organizadora de la Asociación de Pintores y Escultores, cargo en el que permaneció hasta octubre de 1914.

Cesó por renovación reglamentaria el 30 de noviembre de 1911, designado por sorteo pero fue reelegido.

Se agregó a la comisión para estudio de la reforma de Estatutos de las Exposiciones Nacionales el 22 enero 1911.

Participó en los Salones de Otoño de 1943, 1944 y 1966 (éste, centenario de su nacimiento).

Tuvo una Sala especial homenaje en la Exposición Nacional de 1966, por su centenario.

En el XVII Salón de Otoño de 1943 participó con las obras Retrato de Mariano Benlliure y Urso

En el XVIII Salón de Otoño de 1944 lo hizo con el Boceto del frontispicio del Ministerio del Ejército

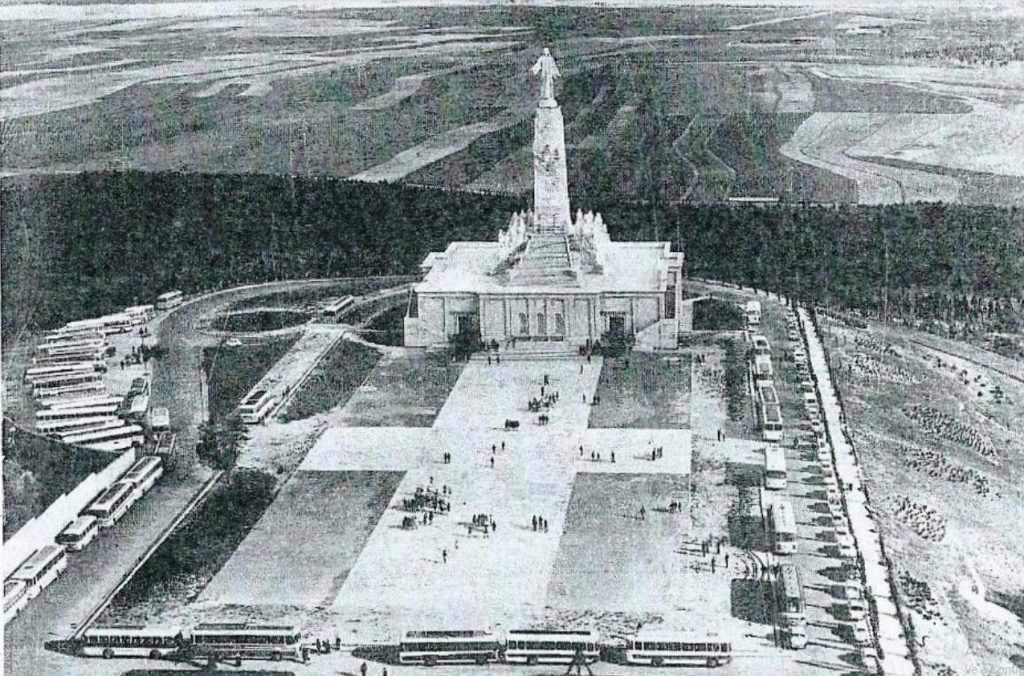

Monumento al Sagrado Corazón de Jesús del Cerro de los Ángeles

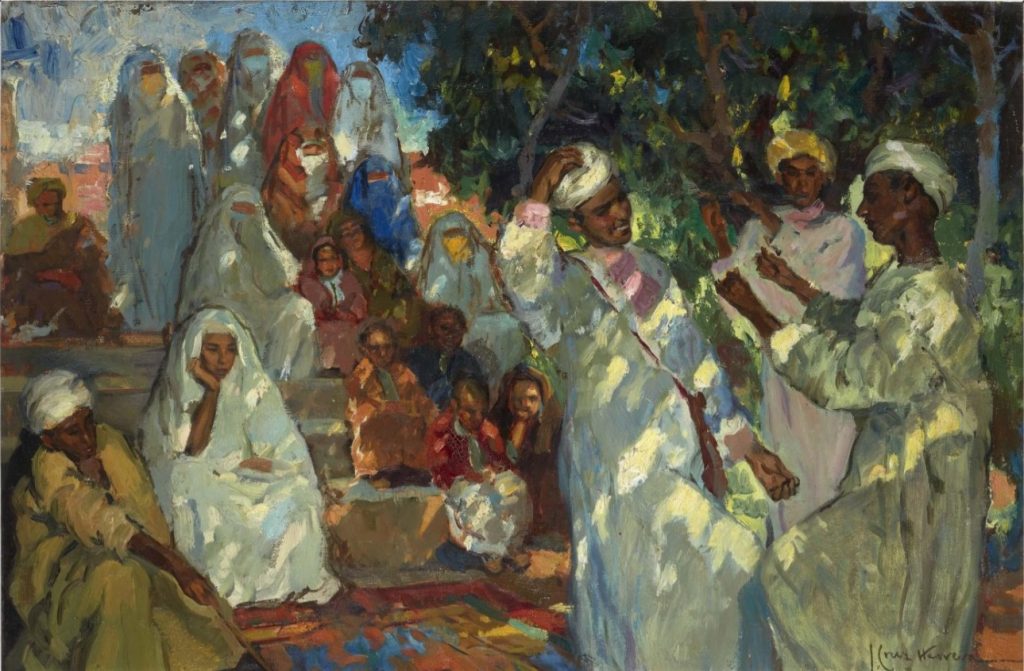

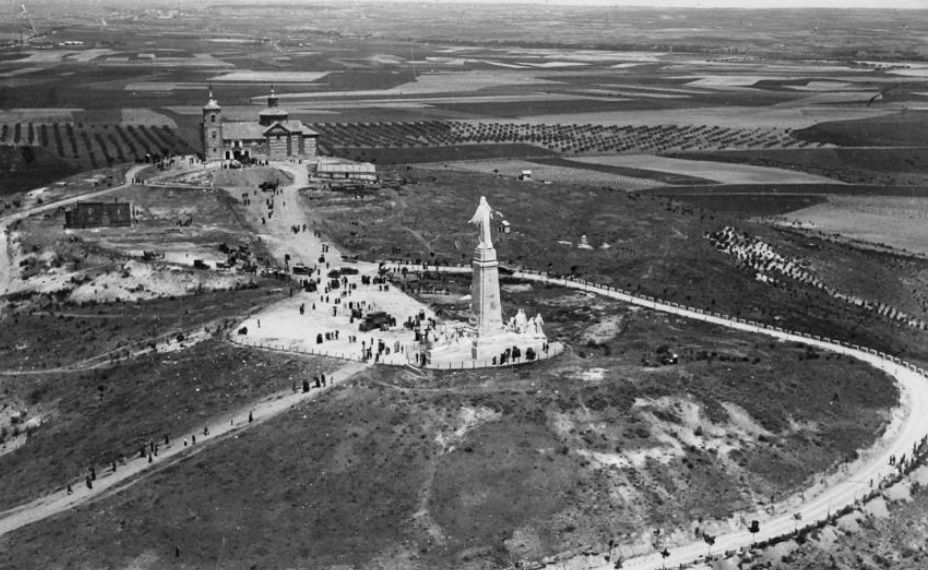

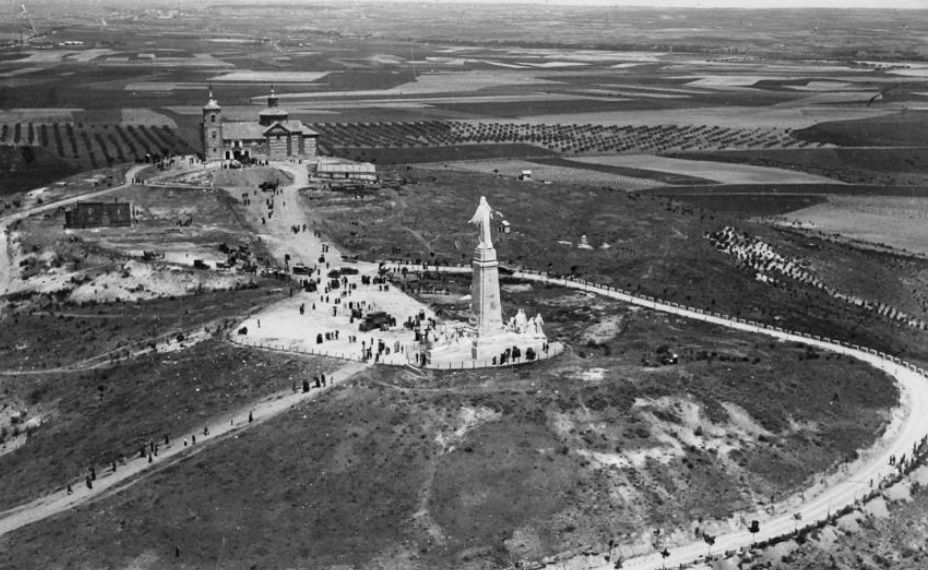

En 1919 se inauguró el impresionante monumento del Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles de Madrid, el centro geográfico de España, que en poco tiempo alcanzaría una cifra de visitantes espectacular, ampliándose el conjunto con una ermita y convento, que se convirtió en el primer gran centro de peregrinación de España.

A imitación del mismo, en el resto de ciudades y poblaciones españolas se fueron realizando monumentos al Sagrado Corazón de Jesús, con gran influencia de la escultura de Marinas.

El primer Monumento al Sagrado Corazón de Jesús inaugurado en 1919 por Alfonso XIII

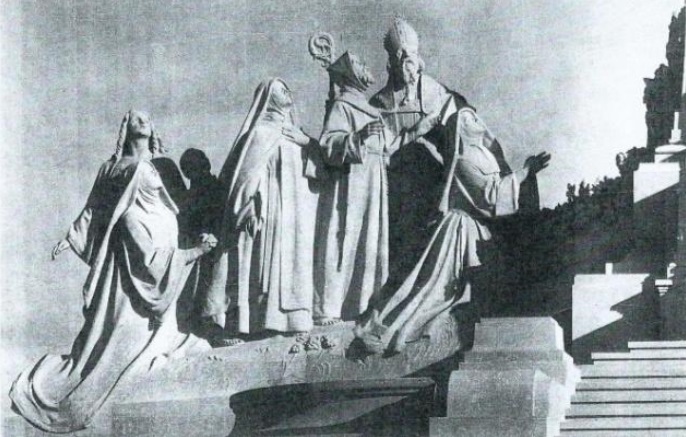

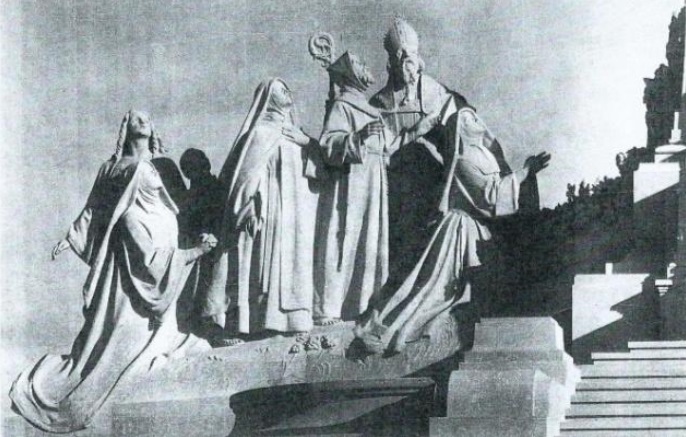

El monumento, que se edificó con las aportaciones voluntarias de miles de españoles, era todo de piedra caliza en tonos ligeramente amarillentos. Contaba con dos grupos de esculturas laterales, uno de los cuales representaba a la «Humanidad santificada» y el otro a la «Humanidad que tiende a santificarse».

En el primero de los grupos figuraban los santos Santa Margarita de Alacoque, religiosa de la Visitación, San Agustín, San Francisco de Asís, Santa Teresa de Jesús, Santa Gertrudis, el beato Bernardo de Hoyos y San Juan Evangelista.

En el segundo grupo, que estaba situado a la izquierda del monumento, se representaba el camino para llegar al cielo mediante la práctica de la caridad, del amor, de la humildad y del arrepentimiento. La caridad estaba representada por una hija de San Vicente de Paúl y cinco niños guiados por ella. Otro grupo de cinco figuras representaba la Virtud y el Amor, personificada la primera por una joven de elevada alcurnia y una niña con el traje de primera comunión, y el segundo, por un hombre y una mujer del pueblo con un niño en brazos.

Grupos escultóricos del primer Monumento al Sagrado Corazón de Jesús

La altura del monumento era de 28 metros, incluida la figura, a la que correspondían 9 metros desde el plinto. El ancho era de 31,5 metros, y de fondo tenía 16 metros. Estaba construido con piedra de Almorquí, y en ella se emplearon 882 toneladas de material.

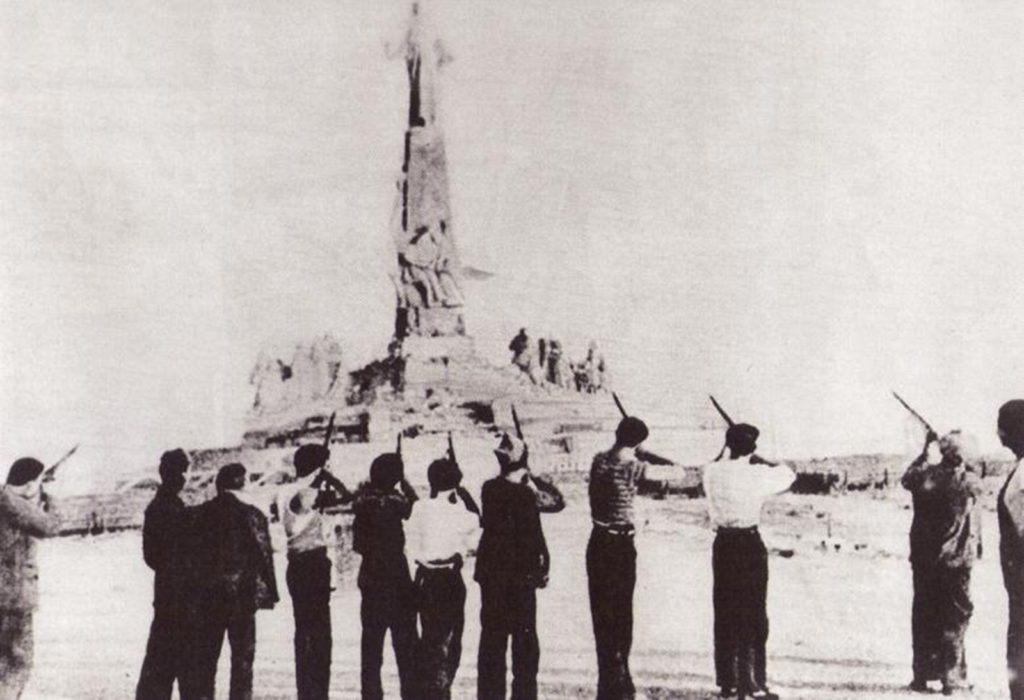

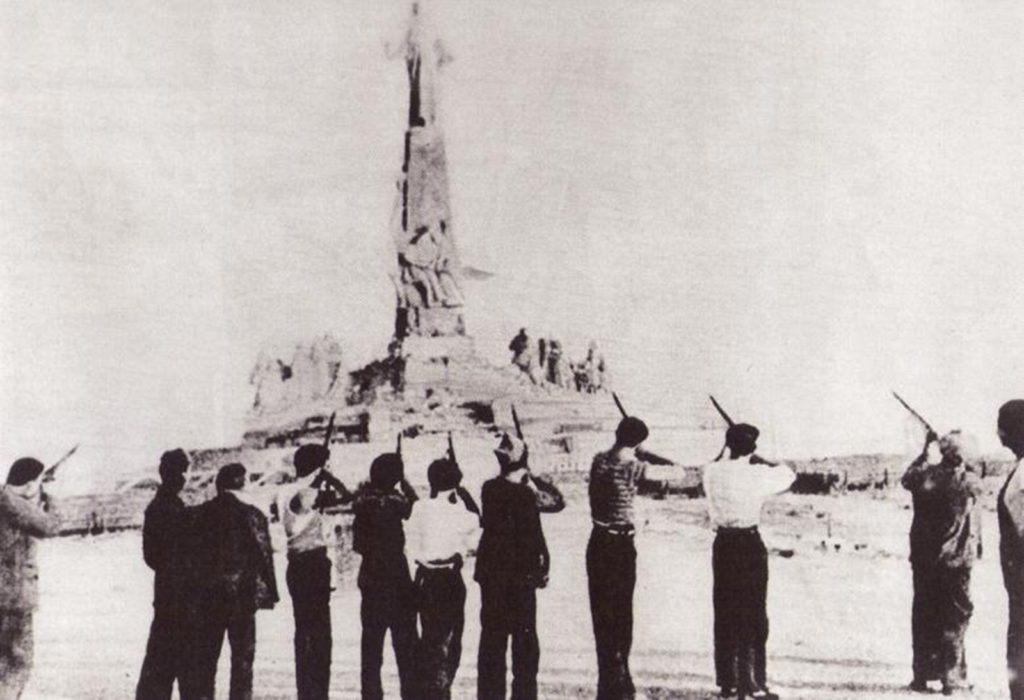

Con la República, los sucesos de Getafe se precipitan, y a pesar de facilitar la salida de las Carmelitas del convento, que serán encarceladas en la localidad, el 23 de julio de 1936 se produce el fusilamiento de cinco miembros de la Compañía obrera del Sagrado Corazón por parte de milicianos republicanos, que defendían y guardaban el monumento de posibles atentados.

Cinco días después, los milicianos proceden al fusilamiento de la imagen de Jesús y del monumento de Aniceto Marinas, cuyas imágenes aparecerían en los medios de comunicación internacional.

El fusilamiento del Sagrado Corazón de Jesús por los milicianos

Los restos del monumento, una vez dinamitado

Tras ello, procedieron a la destrucción de las esculturas, primeramente a mano, mutilando las obras con picos y mazas y por último, dada la dureza de su material, recurrieron a la dinamita hasta lograr reducirlo a ruinas. La prensa del Frente Popular publicó en portada y en primera página las fotografías del fusilamiento y comentó favorablemente el hecho calificándolo de «Desaparición de un estorbo».

El Ayuntamiento de Getafe, en decisión refrendada por el Gobierno de la República, cambió el nombre cerro de los Ángeles por el de «cerro Rojo», nombre que conservó hasta el final de la guerra civil.

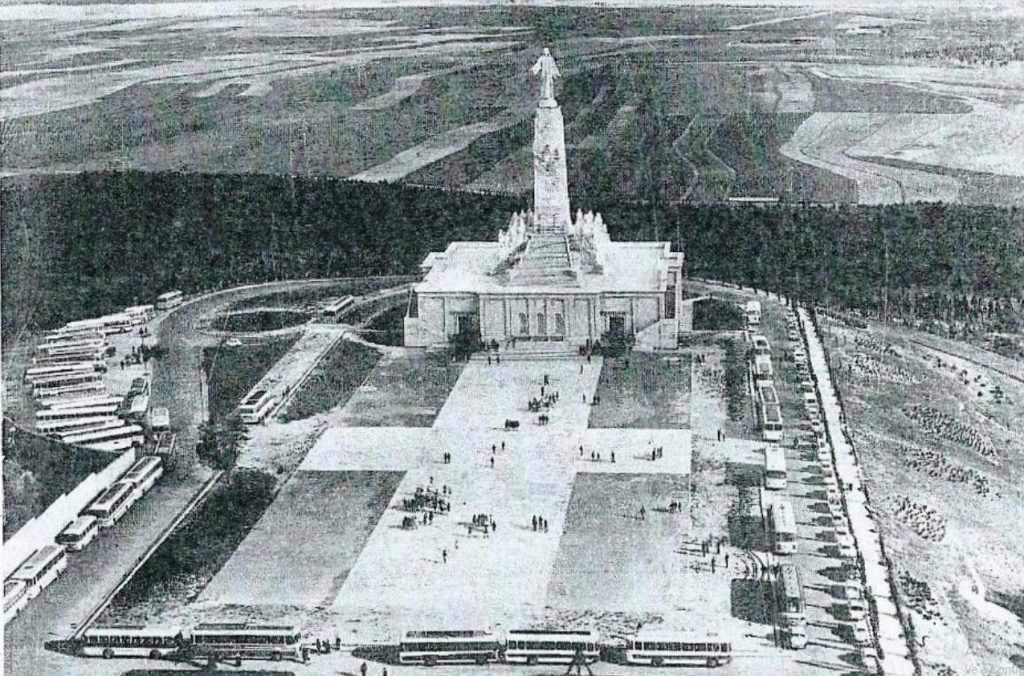

Terminada la guerra, el régimen de Francisco Franco recuperó su nombre original y dio orden de construir un nuevo monumento, réplica del anterior, que comenzó a edificarse en 1944.

La imagen del Sagrado Corazón de Jesús y su pedestal fueron de nuevo obra de Aniceto Marinas, y los grupos escultóricos de la base de Fernando Cruz Solís. El nuevo monumento muestra a Cristo con los brazos abiertos y mide 11,50 metros. El pedestal sobre el que se apoya, de 26 metros, está rematado con la leyenda Reino en España.

En la base de éste se encuentra un altar, debajo del cual se encuentra la oración Sagrado Corazón, en vos confío. Encima de éste, en el centro figura la locución España al Sagrado Corazón de Jesús. A los lados se encuentran, a la izquierda, el escudo del papa León XIII y, a la derecha, el escudo episcopal del entonces nuncio en España Francesco Ragonesi.

Los grupos escultórico están situados a los laterales del pedestal. Los grupos delanteros representan a la España misionera y a la España defensora de la fe. Los dos grupos posteriores representan a la Iglesia militante y a la Iglesia triunfante. Estos dos últimos están personificados por las figuras originales pero dispuestas en distinto orden.

El primer grupo está representado por: Isabel la Católica, Cristóbal Colón, Hernán Cortés y Fray Junípero Serra. El segundo grupo representado por: Osio, obispo de Córdoba, Don Pelayo, Diego Laínez, Juan de Austria, y el beato Anselmo Polanco.

El tercer grupo representado por: La caridad, personificada por una religiosa guiando niños, la virtud, representada por una niña con flores y otra vestida de niña de primera comunión, el amor, representado por un hombre y una mujer del pueblo con un niño en brazos y además un hombre desnudo que se dirige a Cristo.

El cuarto y último grupo representado por: San Agustín, San Francisco de Asís, Santa Margarita de Alacoque, Santa Teresa de Jesús, Santa Gertrudis y el beato Bernardo de Hoyos.

El 25 de junio de 1965 fue inaugurado el nuevo monumento, conservándose las ruinas de lo que quedó del anterior monumento (la base y el arranque del pedestal) en un nuevo emplazamiento en frente de la explanada. El nuevo monumento se levantó en el mismo lugar que ocupaba el original.

Ruinas del primer Monumento al Sagrado Corazón de Jesús que aún pueden verse en el Cerro de los Ángeles

Detalle de cómo quedó la cabeza tras ser dinamitado

Diez años después de la inauguración del monumento, en 1975, se inaugura el santuario del Sagrado Corazón de Jesús, obra no existente en el proyecto anterior.

El acceso al templo se encuentra debajo del monumento al Sagrado Corazón. Se accede por dos puertas

El santuario se encuentra en la base del monumento. Es de 12 metros de altura, con una superficie de 42,40 metros de largo y ancho, formando un cuadrado. El complejo está compuesto por cinco bóvedas de cañón. Las tres naves principales son de 11 metros de ancho y las dos naves laterales de 4,50 metros de ancho.

Según Aniceto Marinas confesó, hizo esta obra trabajando con fe y entusiasmo, “me persiguieron, me buscaron con verdadero ahínco, y mi salvación fue no encontrarme en Madrid. Saquearon mi casa totalmente, destrozaron todas las esculturas que guardaba como reliquias y que eran tantas que con ellas podía llenar por tres veces la sala de Exposiciones del Museo. Tenía una reproducción maravillosa del Cristo de Velázquez, con que me obsequió un amigo, y la hicieron tiras…”.