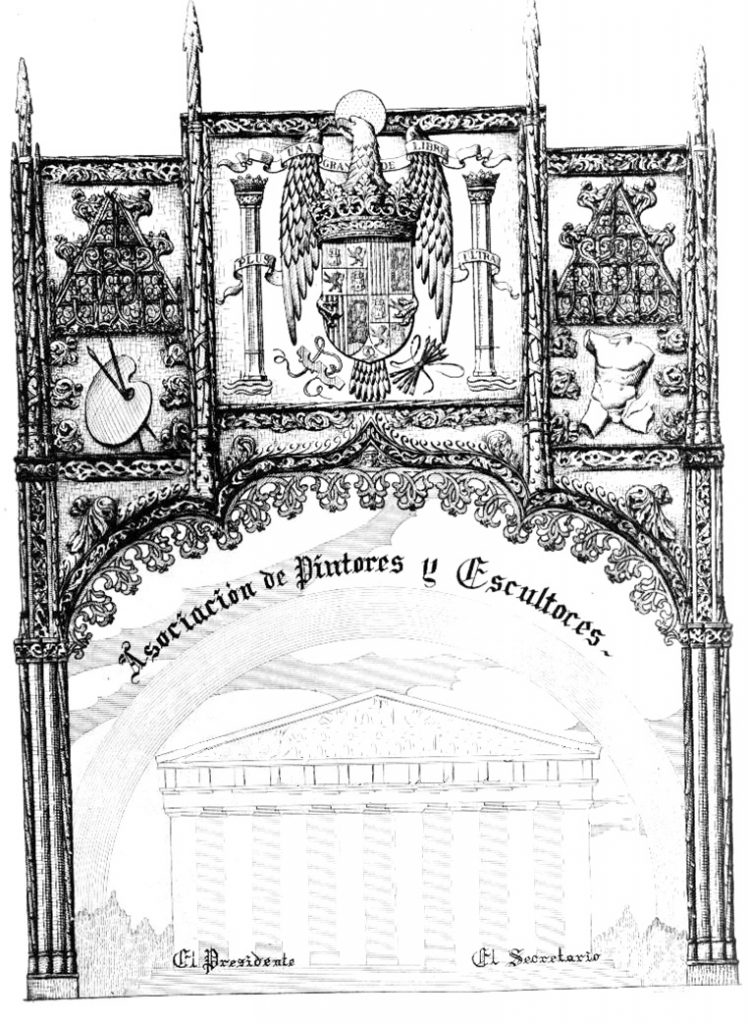

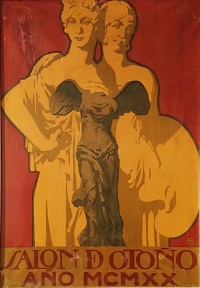

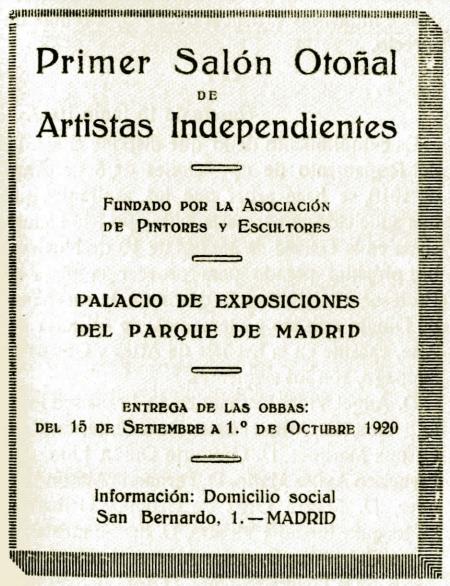

ESPECIAL SALÓN DE OTOÑO

Las «Salas Especiales» del Salón de Otoño

de la Asociación Española de Pintores y Escultores

Por Mª Dolores Barreda Pérez

Sala Eduardo Rosales, del X Salón de Otoño de 1930

En el Reglamento del I Salón de Otoño se contemplaba la reserva de una sala para la exhibición de “Apuntes de viaje”, realizados por cualquier procedimiento y que sin embargo, no figuraba de forma expresa en el catálogo. Pero más allá de esta reseña, nada se hablaba del resto de salas que desde este primer Salón se reservaron de forma más o menos habitual.

En el I Salón de Otoño de 1920 se reservó una sala al Círculo de Bellas Artes y otra llamada “Recuerdos”, donde se exhibieron 42 obras de artistas fallecidos: los hermanos Bécquer, Domingo Marqués, Sebastián Gessa, Adela Ginés, J. Jiménez, Eugenio Lucas hijo, Raimundo Madrazo, Tomás Martín, Enrique Mélida, N. Pérez, Eduardo Rosales, Carlos Luis Rivera, Martín Rico, Ruy Pérez, Casimiro Sainz, Emilio Sala, Modesto Urgell y Diego Velázquez de Silva. Un lujo para cualquier amante del arte de todos los tiempos.

Según el reglamento del II Salón de Otoño de 1921, se mantenían las secciones de Pintura, Escultura y Grabado y se mantenía una sala para la exhibición de “Apuntes de viaje y Estudios”. En cambio, en el catálogo apareció incorporada la sección de Arte Decorativo de la que nada se hablaba en las bases. Y en esta segunda edición, no hubo sala de “Recuerdo”.

En el III Salón de Otoño de 1922 se reservaron tres salas para el Arte Italiano, con 16 autores: Vinceno Caprile, Giusepe Casciaro, Bernardo Celentano, G. Ciardi, Corzi, Faruffini, Giacomo Favretto, Frolli, Luigi Galli, Giacinto Gigante, Antonio Mancini, Mariani, Francesco Paolo Michetti, Doménico Morelli, Filippo Palizzi y Gioacchin Toma, con un total de 120 obras de todo tipo.

La sala “Recuerdo” especificaba en el catálogo que “solo figuran obras de artistas fallecidos”, encontrando obras de Barbudo, Alejandro Ferrant, Mariano Fortuny, José García y Ramos, Aurora Gutiérrez Larraya, Manuel Domínguez, Escosura, Jiménez Aranda, Agustín Lhardy, Francisco Lameyer, Eugenio Lucas padre, Ricardo Madrazo, Antonio Moltó, Francisco Pradilla, Casimiro Sainz, José Villegas Cordero, Ricardo Villodas, Salvador Viniegra, Marcelino de Unceta y Daniel Urabieta Vierge.

En el IV Salón de Otoño de 1923 la sala de “Recuerdos”, ya con la “s” añadida, incluyó obras de Arredondo, Vicente Castelló, Francisco Domingo, Manuel Domínguez, J. Mª Esquivel, José García y Ramos, Sebastián Gessa, Antonio Gomar, José Jiménez Aranda, Eugenio Lucas, Francisco de Madrazo, Vicente Palmaroli, Eduardo Rosales, Ruiz Guerrero, Emilio Sala, Francisco Torras y Ricardo de Villodas.

El V Salón de Otoño de 1924 incluyó una sala de Arte Argentino, donde expusieron 38 obras Nicolás Antonio de San Luis, Tito Cittadini, Alfredo Guido, Gregorio López Naguil y Ernesto Riccio. En la sala de Recuerdos se encontraban obras de A. de Guzmán, Alenza, Amorós, Epifanio Barruso Ciria, Valentín Carderera, Carnicero, Antonio Mª Esquivel, Alejandro Ferrant, Goya, Gutiérrez de la Vega, José Lameyer, Eugenio Lucas (padre e hijo), Antonio Pérez Rubio, Vicente Palmaroli, Francisco Pradilla, Rodríguez El Panadero, Rosales, Casimiro Sáenz, y Valdivia.

En cuanto a la sala de Arte Decorativo, además de artistas varios, expuso un total de 166 obras el denominado expositor “La cerámica industrial. Cerámica Retiro (Sucesor)”, con domicilio en la calle Linares, 8, Carabanchel bajo, de Madrid, una fábrica escuela que pretendía recuperar la antigua Real Fábrica de Porcelana del Buen Retiro.

En el VI Salón de Otoño de 1925, donde por primera vez se distinguía entre Grabado y Dibujo, encontramos la sala “José Llaneces”, que presentaba 14 obras. La sala de Recuerdos estuvo dedicada a Antonio Esteve Senís El lírico, fallecido ese mismo año, apareciendo en catálogo unas palabras de la pluma de Emilio Fornet.

Además, se dedicó una sala a los “Cultivadores de las Artes, sociedad domiciliada en Barcelona, de reciente creación, representada por: Antonio Bescós Ramón, Laureano Bonet Serrat, José Bou Iriarte, Alejandro Coll Blanch, Luis Gómez Hernández, Francisco Guinart Candellch, Carlos Llobet Raurich, José Picó Martí, Ramón Ribas Rius, Alejandro Solana Ferrer, Vila Puig y Lorenzo Cairó Sanch.

El VII Salón de Otoño de 1927 reservó una sala al Arte Argentino, 35 obras de Tito Cittadini, Enrique de Larrañaga y Roberto. Hubo además una sala de Arte Francés, Grabado, donde se pudieron ver 114 grabados, enviada por la Federación de Artistas Franceses y en la que expusieron Maurice Achener, Ludovic Alleaume, Louis Robert Antral, Raymond Leon Auger, Adolphe Marie Beaufrere, Eugene Bejot, Camille Beltrand, Jacques Beltrand, Albert Besnard, Jacques Beurdeley, Omer Bouchery, Jacques Boullaire, Paul Adrien Bouroux, Jean Louis Boussingault, Jean Louis Bremond, Auguste Brouet, Louis Alfred Brunet-Debaines, Jean Emile Buland, Emile Charles Cariegie, Edgard Chaine, Pierre Charbonnier, Henry Cheffer, Paul Emile Colin, Eugene Corneau, Coubine, André Dauchez, Eugene Decisy, Germain Delatousche, Antonin Delzers, Alexix Demarie, Pierre Francois Alexandre Desbois, André Desligneres, Henry Deville, Antoine Dezarrois, André Georges Drevill, Raphael Maurice Drouart, Jena Jules Dufour, Dunoyeer de Sogonzac, Charles Auguste Edelmann, Henri Farge, Amedee Feau, Camille Fonce, Jean Louis Forain, Jean Frelaut, Emile Friant, Demetrius Galanis, Pierre Gatier, Pierre Gusman, Joseph Hecht, Hermann-Paul, Abel Jamas, Lucien Jonas, Chales Jouas, Edmond Kayser, E. Laboureur, Maurice de Lambert, Pierre Laprade, Marie Laurencin, Ch. Lucien Leandre, Jean Lebedeff, Gustave Leheutre, Alexandre Felix Leleu, Georges Le Meilleur, Alexandre Camile Lesage, Herbert Lespinasse, Leopold Levy, Aristide Maillol, E.A. Malo-Renault, Antoine Louis Manceaux, George Henri Manesse, André Mare, Henri Marret, Arthur Mayeur, Abel Mignon, Luc Albert Moreau, Pierre Louis Moreau, Achille Ouvré, Jazques Padro-Bouisset, Leon Jules Perrichon, Gustave Pierre, Gastón Prost, Raymond Renefer, Carlos Raymond, Maurice Louis Etienne Rollet, Maurice Romberg, Leon Salles, Raoul Jean Serres, Jacques Roger Simón, Mile. Jeanne Simonnet, Jean Emile Sulpis, Alexandre Urbain, Jean Veber, Eugene Louis Veder, Henri Verge-Sarrat, Jacques Villon, Maurice Wlaminok, Henry de Waroquier y Louis Willaume.

Hubo sitio también para el Arte Italiano, Grabado, con 57 obras de Dante Broglio, Emanuele Brugnoll, Romero Costetti, Bruno Croatti, Guido Colucci, Antonio Carbonati, F. Chiappelli, G. Cisari, C. Celestini, Benvenuto Disertori, Adolfo de Carolis, Dante de Carolis, R.D.M. Ferenzona, Carlo Guarnieri, Llevelyn Liyd, Fabio Mauroner, Giannino Marchig, Ubaldo Magnavaca, Antonello Moroni, Emilio Mazzoni-Zarini, Umberto Prencipe, Pietro Parigi y Sergio Watteroni.

Además, otro espacio lo formaba el “Grupo Il Selvaggio” con cuatro autores: Achille Lega, Mino Maccari, Ardengo Soffici y Ottone Rosal.

En un esfuerzo único, también hubo sala para la Asociación de Arte de Barcelona, con pinturas de José Amat, José Barrenechea, Teresa Condeminas, Teresa Fábregas, Francisco Galofre Surís, Antonio Ribas Ribas, Manuel Rocamora, Mauricio Valls Quer y esculturas de Manuel Martí Cabré.

Y por último, una sala “Retrospectiva” de José Llaneces, mostraba 21 obras.

El VIII Salón de Otoño de 1928 incluyó una sección de Arte Holandés, grabado, que presentó el hispanista Dr. G. J. Geers, y que recogió 59 grabados de André Van der Vossen, B. Essers, Bieling, Chris Lebeau, Fokko Mees, Gerrito van der Hoef, Karel van Veen, Lod. Sengers, P. Alma, V. van Uytvanck, Van der Sotk y Wout van Heusden.

Hubo también una sala “Retrospectiva” dedicada a Cayo Guadalupe, Zunzarren, fallecido en 1927, presentada por Carlos Vázquez, Manuel Maeinel-Lo y F. Arola y Sala, con 27 obras de formato pequeño.

El IX Salón de Otoño de 1929 contó con una sala “Retrospectiva” dedicada a grabados de Ricardo de los Ríos, presentada por Esteve Botey y formada por 26 aguafuertes originales.

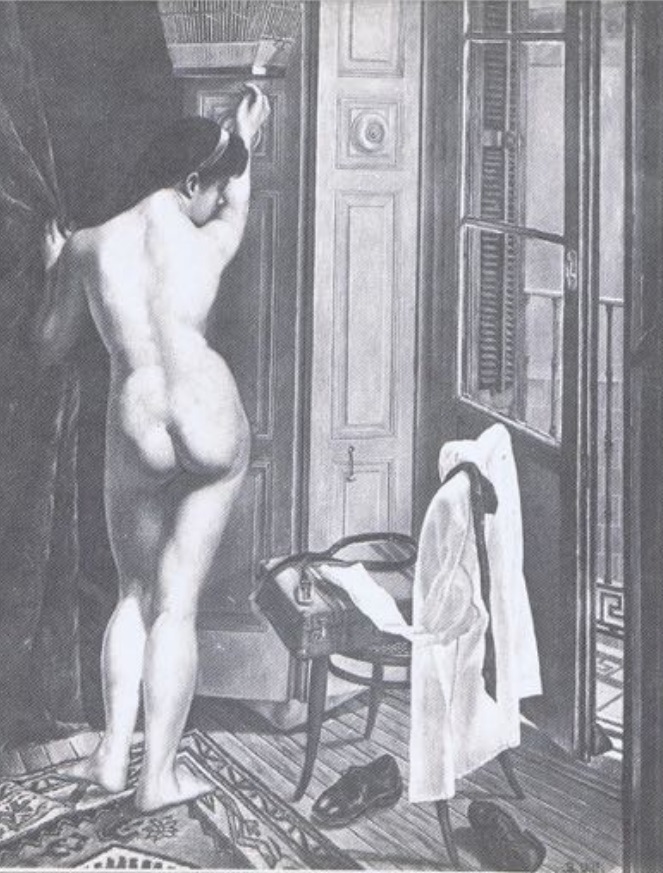

El X Salón de Otoño de 1930 presentó la sala “Eduardo Rosales”, presentada por Ramón Pulido, con veinte obras de historia, de género, retratos, estudios y dibujos, todo lo que la Asociación de Pintores y Escultores pudo reunir con el afán de honrar al grandioso artista.

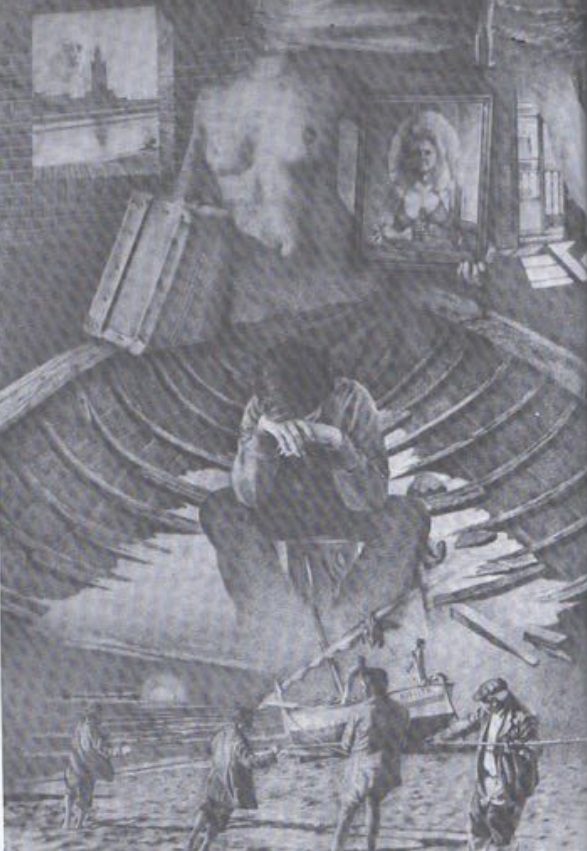

Hubo además la sala de “Ricardo Verdugo-Landi”, recientemente fallecido, que recogía apuntes y estudios de paisajes de Málaga, Bilbao, San Sebastián, Biarritz, Barcelona…

Y como novedad, se dedicó una sala a “Ángeles Santos”, que incluyó 34 obras.

Sala Ricardo Verdugo-Landi, del X Salón de Otoño de 1930

El XI Salón de Otoño de 1931 dedicó una sala a la “Unión de Dibujantes Españoles”, que exhibió 93 obras de José Sotero Fernández, Eduardo Bueno Azcárate, Federico Aníbal, Fernando de Arteaga y Fernández, Miguel Recas, Carlos Casado Hernández, Fernando Barrachina, Antonio Casero, Ramón Gutiérrez Santos, Fernando “Fersal” Salvadores, Antonio Solís Ávila, Emiliano Lozano, Guillermo Soler Batvillaro, Viera Sparza, Carlos Salazar, Javier Colmena Solís, Augusto Fernández, Luis Villaseca y Sanz, José Sotero Fernández, Antonio García López “Garciales”, Máximo Ramos López, Rosario Lombera, José Caballero e Isabel Fernández Yayna.

Por último, había una Sala de Retrospectiva dedicada a Genaro Pérez Villaamil, que exhibía 34 obras entre dibujos, apuntes, retratos y paisajes.

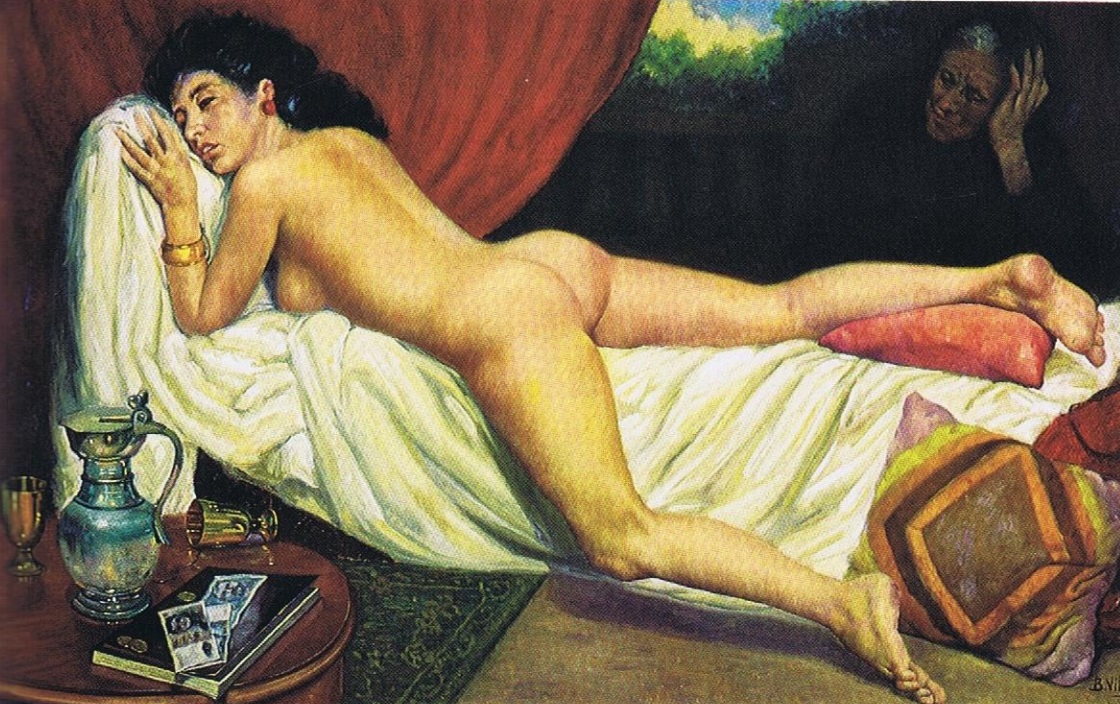

El XII Salón de Otoño de 1932 no contó con “salas especiales”. Sin embargo, una estaba formada por 32 obras de propiedad particular de Joaquín Sorolla y otra por 17 obras de Mariano Benlliure, entre bajorrelieves, cerámicas y barros, un bronce, un mármol y tres óleos.

El XIII Salón de Otoño de 1933 dedicó una Sala Retrospectiva a Julio Romero de Torres, con 32 obras que incluían retratos, cabezas y óleos de procedencia variada. Una sala se dedicó también a Marceliano Santamaría, con 32 obras, y otra sala recogió las del “Grupo de Artistas de Arte Constructivo”, en las que expusieron J. Torres García, Benjamín Palencia, A. Rodríguez Luna, Moreno Villa, Ortiz, F. Mateos, L. Castellanos, Maruja Mallo, Alberto, Díaz Yepes y González.

El XIV Salón de Otoño de 1934, y fuera de catálogo, se dedicó una sala a Muñoz Degrain que contó con 15 obras, estando también presente la Unión de Dibujantes Españoles, con 85 obras.

El XV Salón de Otoño de 1935 dedicó una sala llamada “Arte Retrospectivo” a Mateo Inurria, que llenó con seis mármoles, quince bronces, diecisiete piezas de cerámicas y trece paneles de fotografías y dibujos, además de distintos muebles que pertenecían a la colección de Mateo Inurria y se hallaban a la venta.

Otra de las salas se dedicó a los “Pensionados de la Casa de Velázquez”, en la que expusieron Cottet, Melle Jauvert, Haumeaux, Marty, De Courlon, Largeteau, Gies, Trotereau, Geiniers, Weill, Voillaume, Martínez del Cid, Melle Leroux, Couturat, Roca, Mondau, Desruemeaux, Igual Ruiz y Harzic.

El XVI Salón de Otoño de 1942 fue el primero que se celebró tras la contienda civil. Pese a contar con la colaboración del Círculo Artístico de Barcelona, que realizó un importante envío de obras, ni esta edición ni la XVII y XVIII, albergaron sala “especial”.

En el XIX Salón de Otoño de 1946 se recuperó la costumbre de dedicar salas a grandes maestros. Ese año, se ofrendó una a la memoria de Antonio Muñoz Degrain, que albergó obras de tema cervantino cedidas expresamente para la ocasión por la Biblioteca Nacional, el Museo de Arte Moderno, el Círculo de Bellas Artes y diversos particulares.

Además, hubo otra sala en homenaje a Mariano Benlliure, con 17 obras de bronce, mármol, algún yeso y también un óleo.

Sala Muñoz Degrain del XIX Salón de Otoño de 1946

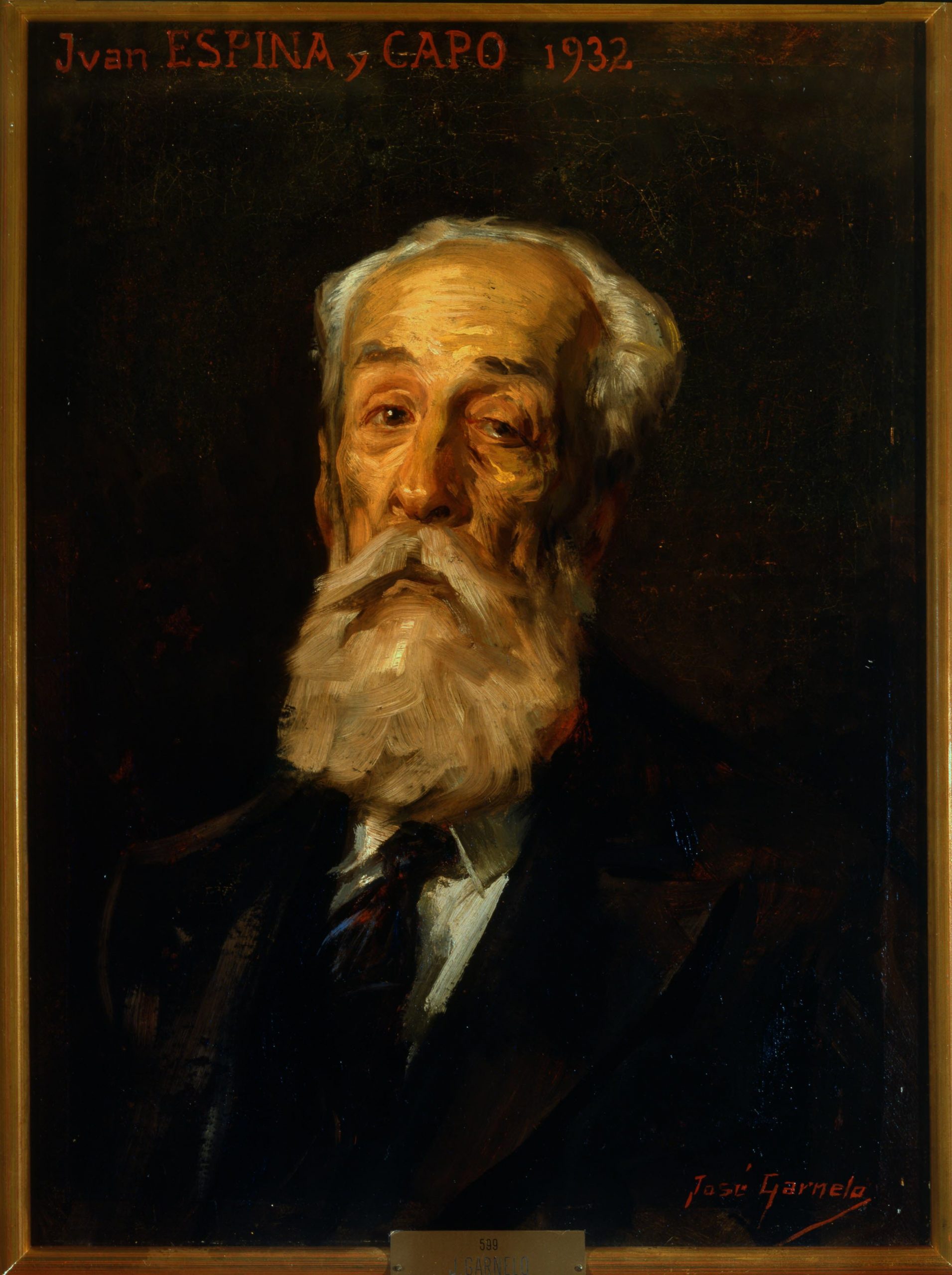

Tampoco en el XX Salón de Otoño ni en el XXI hubo salas especiales, pero en el XXII Salón de Otoño de 1948, se dedicó una Sala de Homenaje a Juan Espina y Capo en el centenario de su nacimiento. Recordamos que fue el creador y alma máter del Salón de Otoño. Para la sala, se logró reunir un total de 44 obras, cedidas por el Círculo de Bellas Artes, Patricio Fernández, Vda. de Ramírez, José Marsala Cruz, Clement Tribaldos, José Lafuente, Luciano Matos, Leopoldo Codina y Otto Poppelreuter.

En el XXIII Salón de Otoño de 1949, y sin que se llamara como tal “sala”, se llevó a cabo el Homenaje al Maestro Chicharro, Fundador y Presidente efectivo de la Asociación de Pintores y Escultores, que exhibió cinco obras de su reciente producción.

El XXIV Salón de Otoño de 1950 se celebraba además del 40 aniversario de la fundación de la Asociación de Pintores y Escultores. La Junta Directiva reunió obras de algunos de los Socios Fundadores más allegados a la AEPE, lográndose una Sala Retrospectiva del Maestro Chicharro, que reunió 15 obras, una Sala Retrospectiva de Francisco Llorens, con 27 obras, y culminando en lo que llamaron Salas de Fundadores, con obras de Adelardo Covarsi, Juan Espina y Capo, José Llasera, José Ordóñez, José Moreno Carbonero, José Pinazo, Elías Salaverría, Basilio Quintana, Joaquín Sorolla, Emilio Poy Dalmau, Valentín de Zubiaurre, Marceliano Santamaría, Fernando de Amarica, Rodríguez Acosta, J. M.ª López Mezquita, Francisco Llorens, Eduardo Chicharro, Eugenio Hermoso, Ignacio Zuloaga y Luis Bea Pelayo.

Además, el envío de Cataluña mereció dos salas llamadas Salas de Cataluña, donde había obras de Alumá Sans, Tort Fábregas, Tapiola Gironella, Jacinto Olivé Font, Mª J. de Sola, José Gussinye Goronella, Santiago Ezcurra, Luis Mª Güel, Francisco A. Planas Doria, Morató Guerrero, José Nogué, Francisco Torras, Juan Abelló Prat, Ceferino Olivé, Jacinto Conill, Santi Surós, Muñoz Boqueras, Vidal Rolland, Sebastian Llovet Rivas, Rodríguez Puig y Arturo Potau Torredemer.

Por si no fuera poco, hubo dos salas más, llamadas Salas de Vanguardia, que reunieron un total de 66 obras de María Montas, Enrique Monis Mora, Alsina Ibáñez, Isabel Rodrigo, Aurelio Blanco, José Morón Ruiz, Rafael Reyes Torrent, Pedro Gros, Manuel Romero Miguélez, José Barahona, Germaine Allary Debrot, Justa Pagés, Antonio Povedano, Julio Miguel Lencero, Gonzalo Navaridas, Fermín Santos, Antonio Guijarro, José Mexicano Otegui, Bernardo Simonet, Enrique Lagares, J. Mª. Fernández Peláez, Luis Lozano Losilla, Manuel Cosent, Julio Miguel Lencero, Benjamín R. Quiroga, Rafael Seco Humbrías, J. Mª Fernández Aguilló, Francisco Carrasco Gómez, Rutta Rosen, Blas Rosique, Francisco Creo Rodríguez, Javier Ciria, Javier Clavo, José Lapayese, Manuel Hernández Sanjuan, Enrique Mélida, Joaquín Irayzoz, José Mª. de Sucre, Will Faber, Rafael S. Bretano, Andrés Abraido del Rey, Regino Pradillo, Ángel González Benito, Manuel Ortega y Pérez de Monforte, Mario Marín, Ángel Colomer, Antonio S. Largacha, Rafael de Huerta, Julio Miguel Lencero, y Antonio Guijarro.

“Un Salón de Otoño inolvidable en el que se lograron reunir los maestros de ayer y los discípulos de hoy, unidos por un mismo ideal”.

En el XXV Salón de Otoño de 1952 hubo una sala dedicada a los maestros que no contó con denominación especial, pero en la que se reunieron obras de Eduardo Chicharro, Pedro García Camio, Fernando de Amarica, Enrique Segura, Marceliano Santamaría, Francisco Esteve Botey, José Nogué Massó, Bernardino de Pantorba, Ramón de Zubiaurre, Mariano Izquierdo y Vivas, Eugenio Hermoso, Valentín de Zubiaurre, Agustín Segura, José Cruz Herrera, Daniel Vázquez Díaz, Jacinto Higueras, José Planes y Máximo Rodríguez.

Hubo otra llamada específicamente, Sala Retrospectiva en honor del pintor granadino Gómez Mir, con 32 obras, y otra Sala de los alumnos de la Escuela Superior de Pintura, Escultura y Grabado (Invitados), de la Escuela de San Fernando, en la que expusieron Mariano González, J. E. Paredes, Alejandro Mieres, A. Ruiz Osorio, Leo Tadeusz Woynarski, Mª. Luisa Semper, Francisco Bernesat, José Luís del Palacio, Julio López Hernández, Francisco Barón Medina, José Gascón, Celia Sagarna, Lucio Muñoz, Camilo Porta, Manuel Lavedan y José Mª Porta.

Además, otra Sala de Acuarelas de la Agrupación Española de Acuarelistas (Invitada), con 25 obras, que se encargó de montar la propia Agrupación.

Las ediciones XXVI y XXVII del Salón de Otoño no tuvieron ningún tipo de sala especial, debido quizás a los problemas surgidos por la falta de espacio del lugar de celebración, y en el XXIX Salón de Otoño de 1957, sí hubo ya salas especiales, y bastantes por cierto.

Una Sala de Francisco González Macías, Invitado de Honor, con 25 esculturas de piedra, mármol, madera y barro.

Una sala dedicada a las Primeras Medallas de anteriores Salones de Otoño, donde expusieron Ramón Arnau, Ramón Martín de la Arena, Vicente Sastre, Pedro García Camio, Enrique Segura, Carlos Moreno, Pedro Roig Asuar, Domingo Huetos, Teresa Sánchez Gavito, Aurelio Blanco, Carlos Casado, Marino B. Amaya, Ana de Tudela, Salvador Perelló, José Pérez Gil, Enrique García Carrilero, Emilio Romero Barrero, Jacinto Conill y Lola Gómez Gil.

Otra sala se dedicó al Homenaje al Maestro Marceliano Santamaría, con 47 obras y otra sala más llamada Sala de José Cruz Herrera, Medalla de Honor de 1956, Invitado de Honor, que exhibió 24 óleos.

Otra más, la Sala de Manuel Castro Gil, Invitado de Honor, con 30 aguafuertes, y las Salas de Homenaje a Roberto Domingo, que incluían la Colección Francisco Sastre Martí, con 24 obras, y la Colección Ladislao Calles, con 20 más.

X Salón de Otoño de 1930

En el XXX, XXXI y XXXII Salón de Otoño no hubo salas especiales de ningún tipo y en el XXXIII Salón de Otoño de 1962 se contempló una sala de Medallas de Honor y Primeras Medallas, con obras de Enrique Segura, Eugenio Hermoso, Eduardo Martínez Vázquez, Agustín Segura, José Ordóñez Valdés, Ramón de Zubiaurre, Juan Vila Puig, José Cruz Herrera, Francisco Núñez Losada y Roberto Domingo.

Hubo además otra Sala de Fundadores, con 25 obras de Valentín de Zubiaurre, Elías Salaverría, Marceliano Santa María, Francisco Pons Arnau, Joaquín Sorolla, Eduardo Chicharro, Fernando Cabrera Canto, Fernando Álvarez de Sotomayor y Francisco Domingo Marqués.

Otra sala más era de invitados de la Agrupación de Acuarelistas con 48 obras, y otra sala de Primeras y Segundas Medallas, donde se pudo ver las obras de Josefina de Lanceyro, Ramón Estalella, Lola Gómez Gil, César Fernández Ardavín, Enrique Espin, Fernando Cabrerar Gisbert, Amparo Cruz Herrera, Pedro García Camio, Félix Herraez, José Bardasano, Leonardo Pérez Obis, Francisco Moreno Navarro, Ana de Tudela, Antonio Iglesias Sanz, Sebastián Pascual Tejerina, Antonio Martínez Amaya, Juan Ramón Cebrián, Eduardo Vial Hugas, Mercedes del Val Trouillhet, Vicente Delgado Rubio, José Valenciano Gaya, Pedro Marcos Pérez Bustamante, Rosa Cervera de Torrescassana, Vicente Renau, Manuel Redondo, Mariana López Cancio, Rogeko García Vázquez, Miguel Carrión, Mª del Carmen Barriopedro, José María del Río, Adelina Labrador, Vicente Sastre, Julio Pérez Torres, Regino Pradillo, José Pérez Gil, Francisco Núñez de Celis, Luis Lozano Losilla y Manuel Ortego.

En el XXXIV Salón de Otoño de 1963 se dedicó una sala En Homenaje al pintor Agustín Segura, Medalla de Honor del XXXIII Salón de Otoño, donde se expusieron 24 retratos escogidos.

Hubo otra sala En Homenaje a Ramón Stolz, Bocetos y dibujos de obras realizadas por R. Stolz Viciano, con 144 obras y una sala de la Agrupación Española de Acuarelistas, con obras de Paula Millán, Mª. Luisa Arias, Rosario Ferrer, José Corral Díaz, Mª. Joaquina Gómez de las Cortinas, Pilar Hazen, Ángel Alboniga, Manuel Martín Merino, Pilar Girón, José Pérez Calín, Buenaventura Carreras, Juan Francisco Gascón, Roberto Coll, Diego José Fontesilla, Arturo Canela, Arturo Gibert, Pablo Rodríguez Mostacero, Lope Tablada, Giovanella, Manuel Ortego, Luís Brihuega, Celia Cortés, Rosario Barabimo, Genaro de No, Leonardo Pérez Obis y Luís Montané.

Y una sala más de la Agrupación Nacional de Dibujantes Españoles con obras de Eusebio Alonso Esteban, Joaquina Velasco, Alfonso Calvo, Antonio García Palomero “Rega”, López Gambin “Loffer”, Luis Rodríguez Gento, Antonio Martínez Ferrer, Eduardo Gutiérrez “Egu”, Carlos Valenciano, Manuel Yunta Fernández y Enrique Behrmann “Roski”.

Además, una Sala de México, con obras de Alfonso de Lara Gallardo, Alonso Gutiérrez, Javier López Vázquez, Angelina Groso de Gómez, Irma Río Demertz, Miguel Vila, José Bardasano, Juana Francisca Rubio, José Luis Bardasano, Maruja Bardasano, Juan José Torralba y Guillermina Gordo.

El XXXV Salón de Otoño de 1964 contó con una Sala denominada “Asociados de México”, con obras de Maruja Bardasano, Angelina Groso, Juana Francisca Rubio, José Luís Bardasano, Marina Trujillo, Irma Río, Lucero García, Sergio L. de Guevara, Margarita Hernández y Javier López Vázquez.

Dispuso también de una Sala Homenaje a José Ordóñez Valdés, Socio Fundador, con 30 de sus obras.

El XXXVI Salón de Otoño de 1965 presentó la Sala en Homenaje a Rafael Pellicer, Medalla de Honor del XXXIV Salón de Otoño, donde se exhibieron 25 obras, casi todas propiedad de la familia Pellicer, pero también una de Prados López y dos de la Calcografía Nacional.

Dos salas especiales más, llamadas de “invitados”, que se reservaron para los alumnos de la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando.

En el XXXVII Salón de Otoño de 1966 hubo una Sala Homenaje a Pepe Valenciano, con 20 obras entre óleos, dibujos y acuarelas, una Sala de Mallorca, con obras de Bernardo Ribot, Cayetano Martí, Juan Ribas, Fernando Garfella, Antonio Monserrat, Robert Clement, Mateo Canellas, Pablo Monserrat, Kristian Krekovic, Miguel Llabres, Aurelio Mauro, Jaime Simonet, Juan Manuel Roca y Sebastián Ramís.

Además, una Sala de Maestros con obras de Cruz Herrera, José Bardasano, Luis Brihuega, Juana Francisca Rubio, Maruja Bardasano, Ruano Llopis, Aurelio Arteta, Aniceto Marinas, Domingo Marqués, Martínez Baldrich, Rosario Velasco, Alfredo Enguix, Aurelio Blanco, Eduardo Chicharro, Agustín Segura, Ramón de Zubiaurre, Ceferino Olivé, Capulino Jauregui, José Moreno Carbonero, Juan Vila Puig, Fernando de Amarica y Rafael Pellicer.

Tuvo también una Sala de Honor de Enrique Ochoa, con 28 obras tituladas todas ellas con nombres de obras musicales, y sin una especial reseña, una sala de Santiago de Santiago, con 23 obras: escayolas, piedras, mármoles, maderas, bronces y terracotas.

En el XXXVIII Salón de Otoño de 1967 tuvo salas de Primeras Medallas, que acogía obras de M. Martínez Alcover, Francisco Moreno Navarro, Vicente Sastre, Juan Montesinos, Carmen Barriopedro, Mercedes del Val, Teresa Sánchez Gavito, Leonardo Pérez Obis, Rita Vie, Eduardo Vial Hugas, Ramón Estalella, Manuel Redondo, Enrique Lagares, V. Santos Sainz, Roberto Coll, Ernesto Goday, Julio Pérez Torres, Pedro Marcos Bustamante, Eliseo Esteve, Cristina de Baviera, Isabel Guerra, Pedro Roig Asuar, J. Manuel Serrano, Manuel de Iñigo, Luís Brihuega, Miguel Carrión y Santiago de Santiago.

Dispuso este Salón de una Sala Bardasano (Tres generaciones), reunía obras de Juana Francisca de Bardasano (Francisca Rubio de Bardasano), Maruja Bardasano de Peña, José Luis Bardasano, Carolina Peña Bardasano, Rosalva Peña Bardasano y José Bardasano, una completa familia de artistas.

También otra Sala de Maestros, donde figuraron obras de Francisco Soria Aedo, José Cruz Herrera, Josefina de Lanceiro, Roberto Domingo, Marceliano Santamaría, José Aguiar, Rafael Pellicer, Ruano Llópis, Agustín Segura, Enrique Martínez Cubells, E. Chicharro Agüeras y José Bardasano.

Se dedicó una Sala de Honor de Enrique Segura, que el catálogo no relacionó ni especificó, una Sala de Mallorca, con obras de Enrique Ochoa, Manuel Rodenas, Fernando Garfella, Robert Clement, Jaime Simonet, Pablo Monserrat, Manolo Rus, Cayetano Martí, Roca Fuster, Antonio Monserrat, Fritz Svedrin y Juan Rivas.

Y por último, una Sala de Honor de Mohamed Sabry, con 20 obras.

XII Salón de Otoño de 1932

En el XXXIX Salón de Otoño de 1968 se mantuvo una Sala de Maestros, con obras de Francisco Llorens, José Cruz Herrera, Enrique Segura, Alfonso Grosso, Josefina de Lanceiro, Francisco Soria Aedo, José Bardasano, Julio Moisés, Eduardo Chicharro Agüeras, Enrique Ochoa, Luís Brihuega, Agustín Segura. Además, una sala de Dibujos maestros de José Bardasano, Aurelio Blanco, José Cruz Herrera, Luis Brihuega, Enrique Ochoa, José Pérezgil, Isabel Guerra, José Luis Bardasano, Josefina de Lanceyro, Juan Francisca Rubio y Francisco Llorens.

Una sala también de Apuntes, con obras de José Rivas Lara, José Pérezgil, Miguel Carrión, Ángel Ruiz Viñas, M.G. Martínez Alcover, Juana Francisca Rubio, José Bardasano, Julián Carboneras, Francisco Moreno Navarro, Juan Montesinos, Manuel de Iñigo, Edmundo Lloset, Arturo Canela, A. González Arés, M. García Panadero, Ángeles Martano, F. López Rodríguez, J. Martín de Castro, T. Manzano, Luis Brihuega, Jacobo Roma, Janine Uzac e Isidoro Herranz. Incluís además la sala Dibujos Infantiles originales de Rosalva, Beatriz y Carolina Peña Bardasano, Mari Carmen Ortega Prados, Carmen y Mari Cruz Brihuega, Joserre Pérezgil, Luís del Palacio y Alejandro Aguilar Soria-Aedo.

Y una Sala de Honor en homenaje a Francisco Soria Aedo, con 17 obras, y dos más de su hija Fernanda Soria Aedo de Aguilar.

Otra sala de Obras de Agustín de la Herrán, con 18 obras, y una última sala de Mallorca, donde expusieron Carmen Soler, Rafael Lara, Cayetano Marti, Antonio Monserrat, Fernando Garfella, Robert Clement, Manuel Rus, J. Ribas, Bruno Beran, Canyellas, Manuel Rodenas, Juan Miguel Roca Fuster, Concha Bayle, Fernando Sastre, Fernández Aguillo, Rosario Cantano, Elvira Medina, Ladislao Tinao, Joaquín Yela, Gonzalo de Picola, Mari Pepa Zubeldía, Francisco Tarín, Ascensión de Marcos, Guadalupe de Madariaga, Gloria Coello.

En el 40 Salón de Otoño de 1969 se exhibieron dos dibujos de las Infantas Doña Elena y Doña Cristina de Borbón, y aunque el catálogo no recogía como tal, una Sala dedicada a Eugenio Hermoso, con 17 obras.

En las ediciones del 41, 42 y 43 Salón de Otoño no hubo salas especiales de ningún tipo, abriendo el catálogo del 44 Salón de Otoño de 1974 con una página en la que se lee que Mohamed Sabry, Académico correspondiente de la Real Academia de San Fernando de Madrid, es el Invitado de Honor. Y fuera de catálogo, hubo Sala especial de Homenaje al Marqués de Lozoya.

Ni en el 45 ni en el 46 Salón de Otoño hubo salas especiales, mientras que el 47 Salón de Otoño de 1980 fue en homenaje a José Camón Aznar, invitándose a un plantel cercano al centenar de artistas, que recibieron una medalla conmemorativa: Carlos Aguado, Waldo Aguiar, Francisco Alcaraz, Manuel Alcorlo, Elvira Alfageme, Luz Alvear, Amador, Juan de Avalos, Manuel Baeza, Juan Barjola, José Beulas, Antonio Bisquert, Venancio Blanco, Pepe Bornoy, Luis Brihuega, Leonardo Bueno, José Caballero, Julián Casado, José Luís Coomonte, Cortina y Arregui, Costa Moreira, José A. Cuni, Eugeni Chicano, Alvaro Delgado, Alberto Duce, Agueda de la Pisa, Antonio de Miguel, Miguel Echauri, Federico Echevarría, Eufemiano, Feliciano, Fernández Barrio, J. Mª. Fibral, Menchu Gal, García Abuja, García Barrena, Cecilia Gárate, Gerónimo, Goñi, Guijarro, Hernández Mompó, Hernández San Juan, Hipólito Hidalgo de Caviedes, Genaro Lahuerta, Lapayese Bruna, José y Ramón Lapayese del Río, Magdalena Lerroux, Manuel López, López Soldado, López Villaseñor, José Lucas, Macarrón, Mampaso, Martínez Novillo, Ángel Mateos, Ángel Medina, J. Luís Medina, Mingorance Acien, Asunción Molina, Juan Montesinos, Juan A. Morales, Pedro Mozos, Luís Mosquera, Benjamín Mustieles, Eduardo Naranjo, Roberto Newman, Núñez de Celis, Benjamín Palencia, Pérez Comendador, Gregorio Prieto, Redondela, Pepi Sánchez, Julián Santamaría, Fermín Santos, Sanz Magallón, Enrique Segura, Tarrats, Cristóbal Toral, Torres Guardia, Vaquero Palacios, Vaquero Turcios, Vargas Ruiz, Vassallo, Vicente Vela, Viola y Zarco.

El 48 y 49 Salón de Otoño no tuvieron salas especiales, y ya en el 50 Salón de Otoño de 1983, se recuperó la Sala Homenaje a los artistas que hicieron posible el I Salón de Otoño en 1920, encabezada por una Maternidad de Sorolla y con obras de Benedito, Cecilio Pla, J. Benlliure, Martínez Vázquez, Ricardo Baroja, Juan Adsuara, López Mezquita, Rafael Pellicer, Vila Puig, Cruz Herrera, Gabriel Morcillo, Núñez Losada, Álvarez de Sotomayor, Juan Cristóbal, Mariano Benlliure, José Bardasano, Rafael Botí, Benjamín Palencia, José Planes, Eduardo Chicharro, Valentín de Zubiaurre, Eugenio Hermoso, Vázquez Díaz y Vaquero Palacios.

XXXIII Salón de Otoño de 1962

En el 51 Salón de Otoño de 1984 hubo una sala dedicada a los alumnos de la Escuela de San Fernando, en realidad, Facultad de Bellas Artes, con 41 obras de Pilar Aél, Juan José Albarracín, Juan C. Alcón Alegre, Bachir El Harti, Fernando Baena Baena, Carlos Baeza Torres, Jesús Baquero Millán, Juan José Bravo Matías, Marta de Cambra, Laura Ceballos Enríquez, Marcos Carrasco Carmona, Manuel Domínguez Culebras, Jaime Elechiguerra Noirot, Juan Carlos Fernández-Escribano Arbizu, Magdalena Fernández Merino, Carmen Ferrer de la Puente, Leopoldo Fernández Sánchez, Alfredo García Revuelta, Lázaro Hernández Becerro, Helena Herranz Las Heras, Natividad Jiménez Sánchez, Pedro López Cañas, Mª Angustias López Casas, María López-Chaves Esteban, Mercedes López de los Mozos Muñoz, Luis López Varela, Mª Jesús López Vidal, Javier Martín Arrillaga, Carlos Martín Martín, Sergio Martín Peñaranda, María José Martínez Vázquez de Parga, Amparo Méndez Campoamor, Alicia Navarro González, Álvaro Antonio Olivares López, Pablo Peinado Céspedes, Ana Pérez de Eulate Urrea, Alfredo Piquer Garzón, Luis Priego Priego, Myriam Sanz Velasco, Curro Ulzurrun y Margarita Vega Ruiz.

Figuraban además, como invitados: Alcorlo, José Beulas, López Alarcón y Demetrio Salgado.

A partir del 52 Salón de Otoño ya no hubo salas especiales, pero cabe destacar que el 57 Salón de Otoño de 1990 rindió homenaje a la figura de Rafael Alberti, participante de la primera edición del Salón de Otoño.

En la edición número 90 del Salón de Otoño, la AEPE quiere rendir homenaje al escultor Santiago de Santiago, que fuera Vicepresidente de la AEPE y Premio Princesa Sofía de 1971.

Fallecido esta primavera, el escultor llevaba más de medio siglo otorgando un premio con su nombre en el Salón de Otoño. Un mecenazgo ejercido durante más de medio siglo, que sólo puede ser expresión de su generosidad personal orientada al apoyo de la cultura, del arte y específicamente, de la escultura.

41 Salón de Otoño de 1971