Obras, artistas, socios, pequeñas historias…

Por Mª Dolores Barreda Pérez

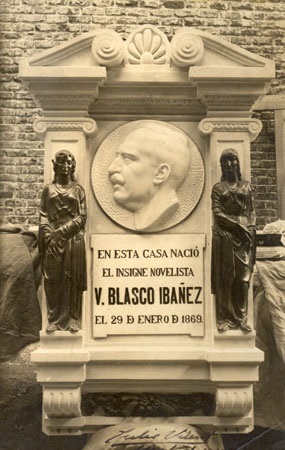

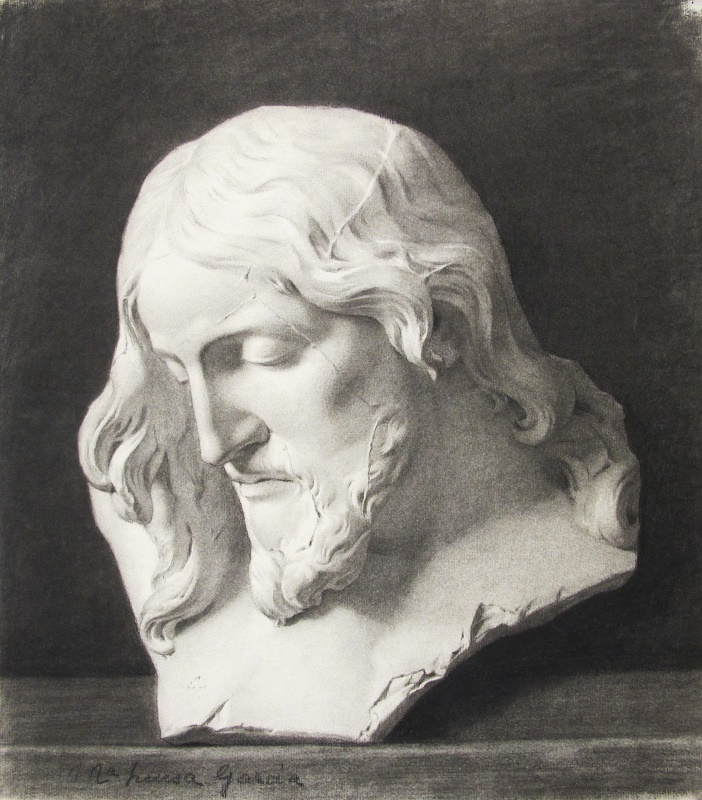

Un retrato de Gabriel Morcillo…

y la Biblia en verso, de Carulla

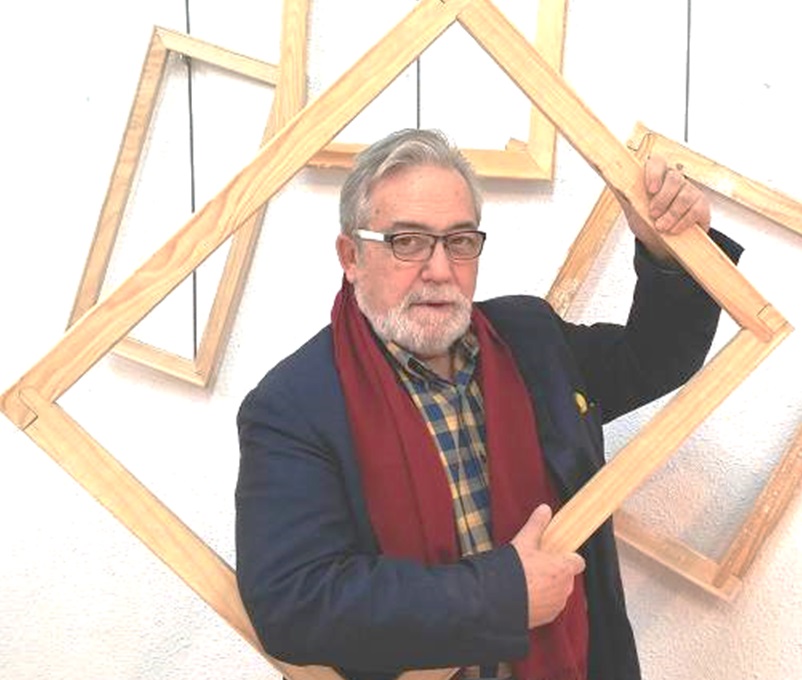

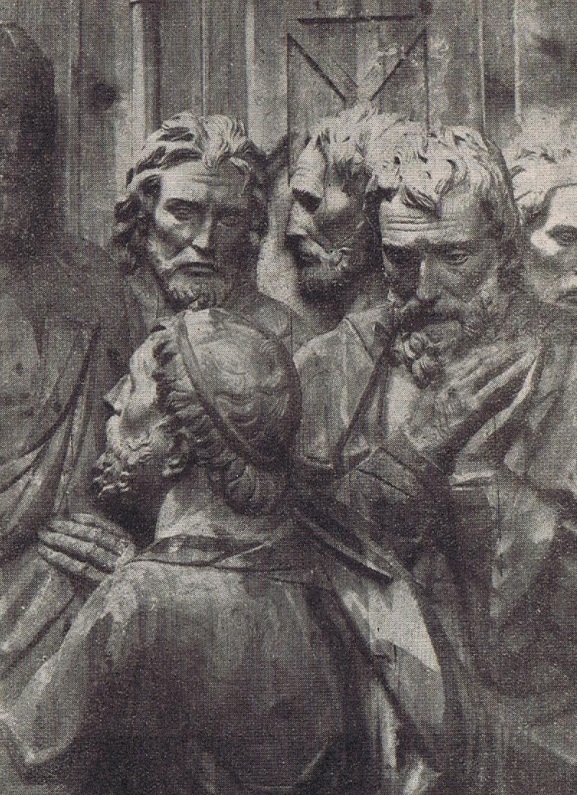

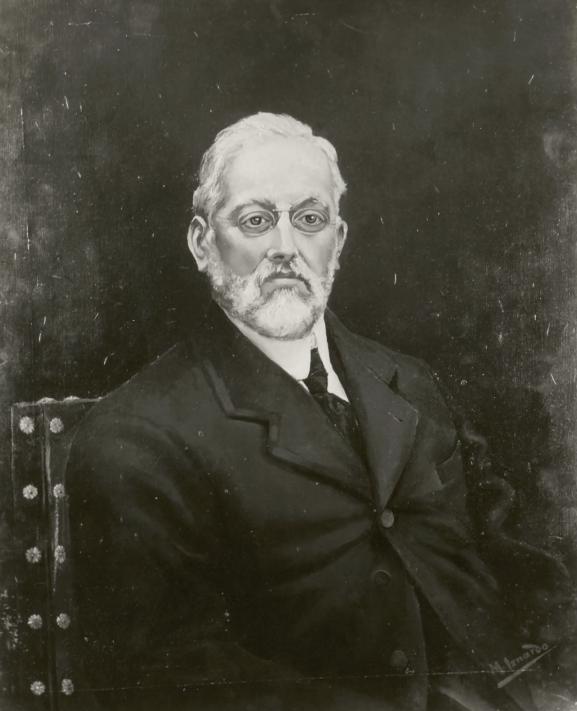

Retrato de José María Carulla, de Gabriel Morcillo, del Museo de Bellas Artes de Granada

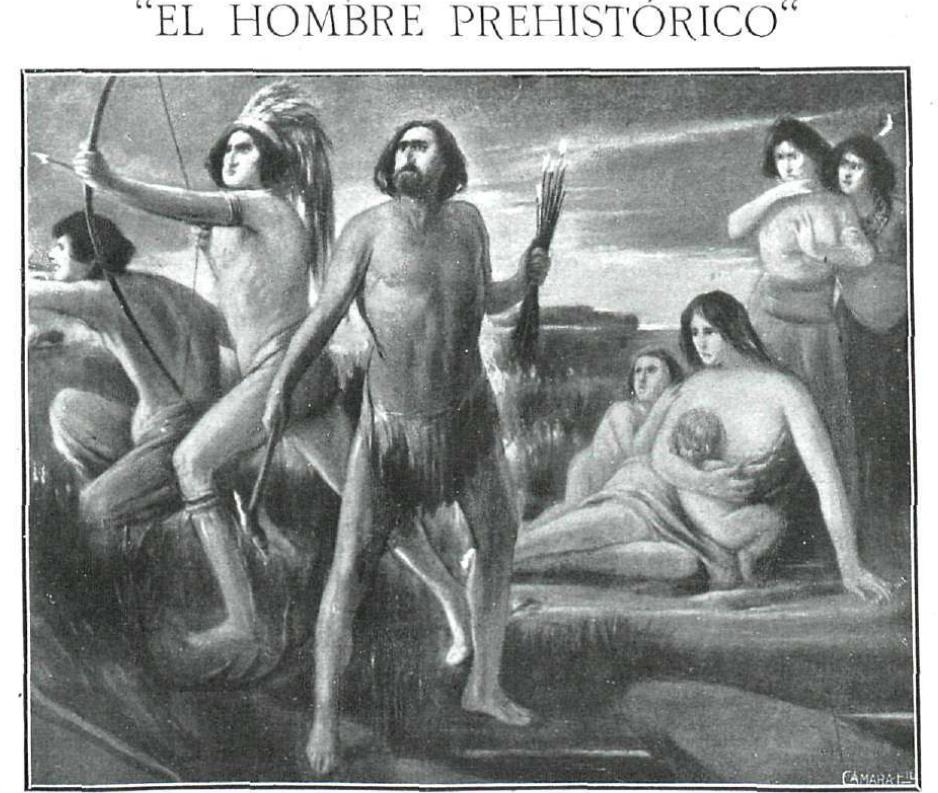

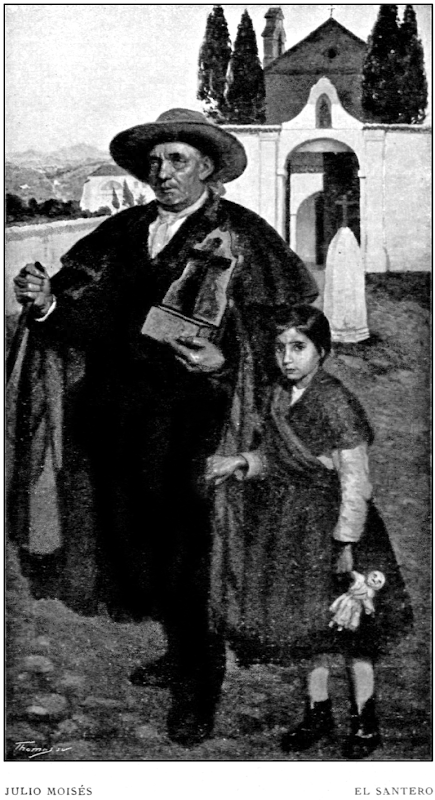

La estampa de Carulla era muy popular en la ciudad de Granada. Llevaba un largo gabán,

cuello de piel y esclavina en la que ocultaba el inseparable paraguas. Así es como lo retrató

Gabriel Morcillo en un retrato nada inocente, ya que los estudiosos del artista han señalado

repetidamente las semejanzas de este, con el que Velázquez hizo de la figura del bufón Menipo

Investigando siempre sobre los socios de la Asociación Española de Pintores y Escultores, enlacé dos historias curiosas que hoy comparto en esta Gaceta de Bellas Artes.

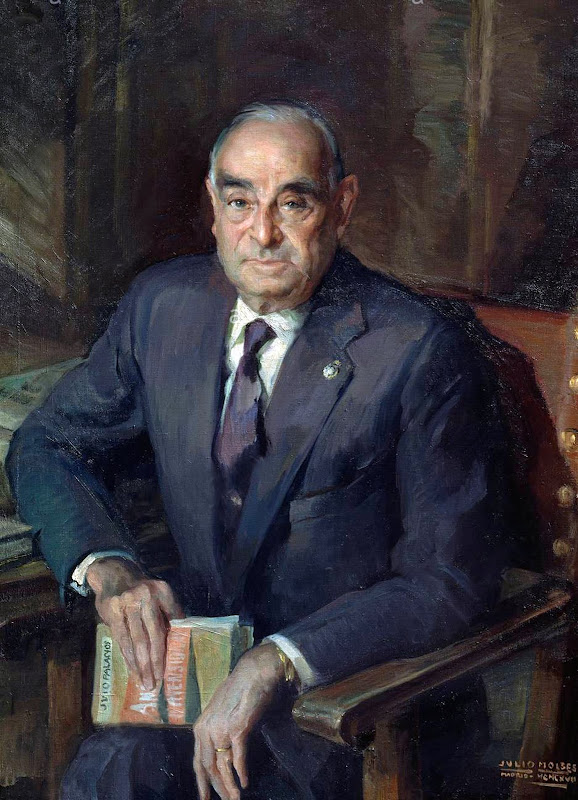

Por un lado, la historia del socio Gabriel Morcillo Raya, maravilloso retratista granadino. Por otra, la del abogado y escritor José María Carulla, a quien todos conocemos sin saberlo, ya que fue el autor de la famosa “Biblia en verso”, dicho y expresión que se ha usado como equivalente a todo aquello que por su desprolijidad y confusión, resulta difícil de digerir y es además, una gran inutilidad.

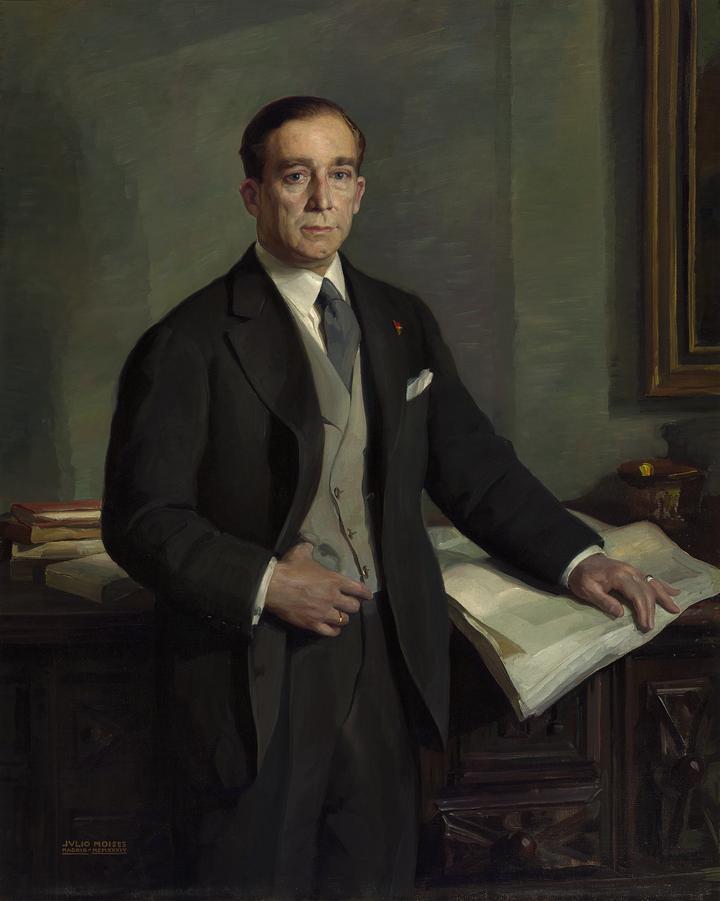

Todo ello, a raíz de la contemplación de la obra “José María Carulla”, retrato de Gabriel Morcillo que se encuentra en el Museo de Bellas Artes de Granada. Un retrato de 1,92 x 1,32 cms. que pese a no ser una de las pinturas más representativas del estilo colorista y nítido del pintor, es absolutamente descriptivo del ambiente y personalidad del retratado.

La obra, muy bien tratada y muy bien compuesta, de largas pinceladas que no terminan de definirse, sí tiene la cabeza y las manos perfectamente detalladas.

Morcillo ni hacía bocetos previos ni dibujaba los cuadros. Los metía en color desde el principio y en los retratos, lejos de comenzar por el encaje de la silueta, para dentro de ella abultar masas, comenzaba por una parte del rostro, por lo general un ojo, y tomándolo como módulo proporcionaba el resto de las facciones, sistema extraño e imposible para quien no tenga el dominio del dibujo que él poseía.

El retrato es un estudio psicológico ejemplarmente ejecutado, con un paisaje de Granada al fondo, protagonista también y parte fundamental del estudio del personaje.

Veamos entonces, quién fue el tal Carulla…

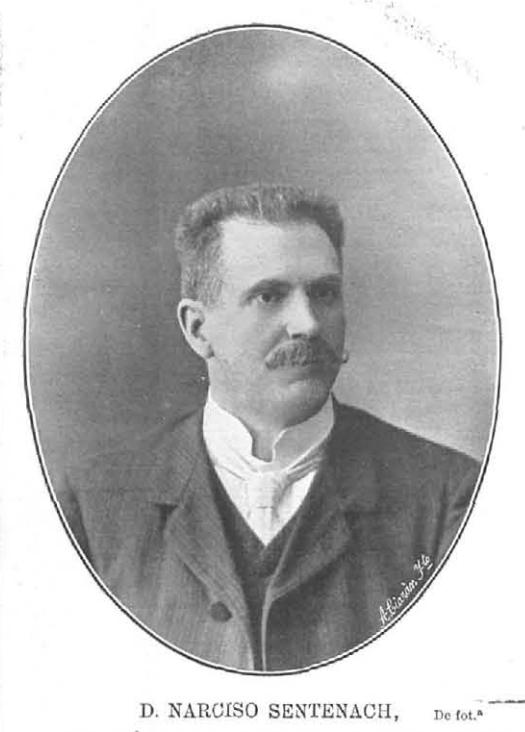

José María Carulla y Estrada

José María Carulla y Estrada nació el 18 de octubre de 1839 en Igualada, Barcelona.

Los primeros estudios los realizó en Manresa, y a su término, su padre, profesor de primera enseñanza, lo envió a Zaragoza a cursar la segunda enseñanza.

Allí cursó también las carreras de Derecho civil y canónico y Filosofía y Letras, colaborando en la publicación del semanario El Torneo.

En Madrid estudia Teología, que alterna con la enseñanza privada, la carrera de Administración y ejerciendo la abogacía, colaborando además con periódicos como el carlista “La Esperanza” y en algunos otros tradicionalistas de España, Portugal y Sudamérica, siendo además el encargado de redactar la “Crónica Político-Religiosa” para la revista “La Ciudad de Dios”.

En 1868, su afección a la causa papal le llevará a alistarse en el cuerpo de “Zuevos Pontificios”, creados para la defensa de los Estados Pontificios en su lucha contra Garibaldi, cuando este invadió Roma. Los zuavos fueron católicos solteros voluntarios, fundamentalmente, dispuestos a ayudar al Papa Pío IX frente al proceso de reunificación italiano. El grueso de los voluntarios fue alemán, francés y belga, pero no faltaron romanos, canadienses, españoles, irlandeses e incluso ingleses. Pero Pío IX lo hizo desistir de alistarse como zuavo y él así lo hizo “por complacer a su santidad”.

Ya en España, actuó como auditor de guerra del jefe de la tercera guerra carlista, Rafael Tristany, y en 1874, ya en Madrid, fundó la revista “La Civilización”, de la que publicó setenta tomos, aunque también trabajó como profesor académico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, de la Academia de los Arcades y Quirites de Roma y de otras varias extranjeras a las que pertenecía.

Abogado de profesión, fue miembro de los Colegios de Abogados de Madrid y Granada y Bachiller de Teología.

Servidor del papa Pío IX, por su defensa de los principios católicos se le distinguió con la Gran Cruz “Pro Ecclesia et Pontifice”.

Su obra escrita es enorme, vasta, ya que él mismo calculó en 1908 que había publicado más de 250 tomos en verso y prosa, entre originales y traducciones.

Traducciones: Divina Comedia; Obras del catalán Federico Soler; La Atlántida, La Leyenda de Montserrat y Los idilios y cantos místicos de Jacinto Verdaguer; Alberto Ulloa, novela; Biografía de D. Pedro de la Hoz

Roma en el centenar de San Pedro; Biografía del Señor D. Fr. Joaquín Lluch y Garriga; Los hipócritas; La mujer rica, comedia.

Falleció en Granada el 5 de febrero de 1919.

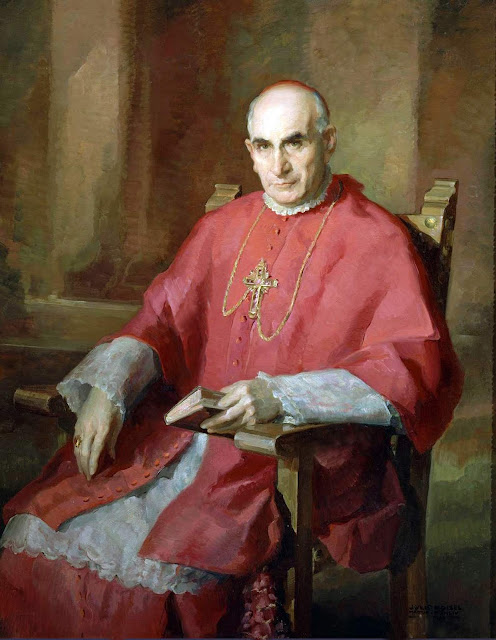

José María Carulla era un místico puro, lleno de candor, que vivía en la Ermita de la Misericordia, en la Plaza de los Lobos de Granada y tenía un hermano que era Capellán Real. Era un buen hombre, católico, poseedor de una vasta cultura, autor prolífico, pese a lo cual vivió siempre con apuros económicos hasta el punto de verse obligado a ofrecer sus versos en pago de aquellas viandas más imprescindibles para su subsistencia. Es decir que hacía versos por encargo y a este propósito se cuenta de él, una anécdota deliciosa:

Habitaba en Granada, otro catalán, de nombre Barrenechea o Barrachina quién tuvo la peregrina idea de «concebir una hija santa» y para preservar del acto carnal el inevitable eco lascivo, incompatible con la »santidad de sus propósitos», apeló al ingenio de Carulla, quien le entregó la siguiente cuarteta dedicada a tranquilizar los escrúpulos de su sufrida esposa:

“Voy a estar contigo

como los pies del Señor

uno encima del otro

y un clavo entre los dos”

La estampa de Carulla era muy popular en la ciudad de Granada. Llevaba un largo gabán, cuello de piel y esclavina en la que ocultaba el inseparable paraguas. Así es como lo retrató Gabriel Morcillo en un retrato nada inocente, ya que los estudiosos del artista han señalado repetidamente las semejanzas de este, con el que Velázquez hizo de la figura del bufón Menipo.

La prensa de la época encontró una gran chanza en sus rimas, con críticas como la que realizó El Siglo futuro en enero de 1887, de la que destacamos:

…»Nunca hizo más que rabiar con nosotros; jamás nosotros hicimos más que reírnos de sus rabietas, porque ellas son muy graciosas y porque nosotros somos muy tentados de la risa; y el muy presumido se da ahora tono diciendo que nosotros le tenemos odio y mala voluntad…y que estamos comidos de envidia. Sin duda por sus versos anti-bíblicos…Pues bien: se le ha metido a Carulla en la sesera que todo el mundo se burla de sus atentados poéticos… lo cual no es verdad; porque ellos se bastan para hacer reír a un muerto sin que nadie les ponga cascabeles… y el grandísimo Carulla nos amenaza en la página 119 con hacernos leer dentro de pocos meses su traducción en verso de la Biblia… toda entera, de una vez, corregida y aumentada ¡y con las notas correspondientes que ahora está escribiendo el inhumano!¡Eso es una barbaridad!¡Ese hombre no tiene entrañas!¡Ese Carulla nos quiere asesinar con premeditación, alevosía y ensañamiento!… Entre tanto, visto que no puede asaetearnos, se entretiene el cruel en asonetearnos vivos, y en desear y pedir, como si sus sonetos fuesen poco tormento, que carguen con nosotros los diablos. Ahora le da por ahí. En cuanto alguien se le pone delante, le atiza un soneto y le da pasaporte para los infiernos»….

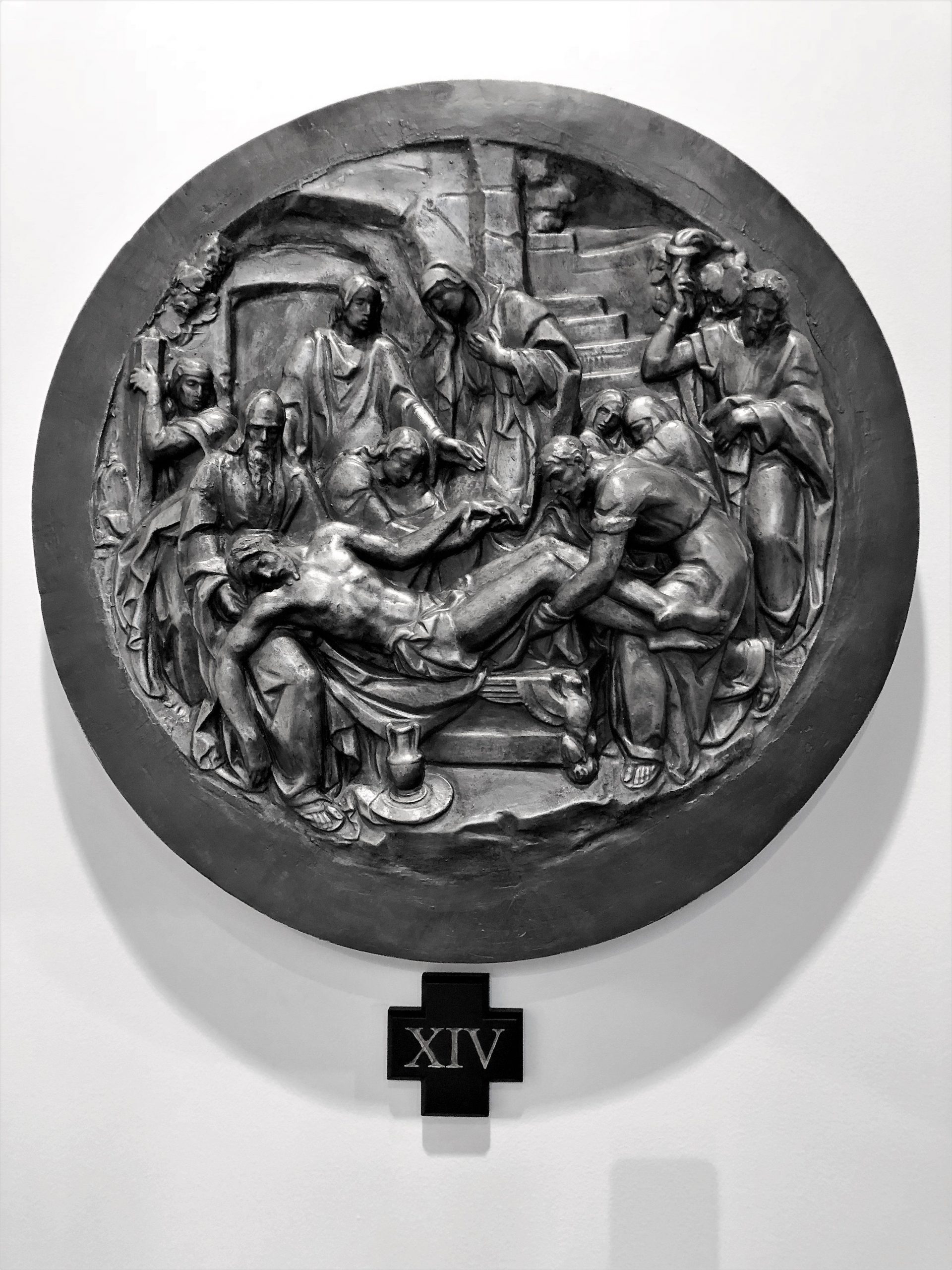

La Biblia en verso

Carulla dedicó 40 años de su vida a desmontar la Biblia, versículo a versículo y a recomponerla en rimas populares que eran recibidas por el pueblo como verdaderas chanzas.

El manuscrito consta de unas 6.000 cuartillas escritas de su puño y letra y a pesar de constar de borradores y copia final, la obra no está completa, ya que del Nuevo Testamento sólo existe el Evangelio de San Mateo.

Todo el material se encuentra en la Biblioteca de la Abadía del Sacromonte de Granada, a la que vendió su biblia rimada por la cantidad de 400 pesetas de las de 1917, y cuya donación de material se verificó el 25 de febrero de 1917.

Pese a lo colosal del proyecto, que consta de 270.000 versos, nadie hizo mucho caso al trabajo, del que sólo llegó a publicar algunos libros breves del Antiguo Testamento en su propia revista “La Civilización”.

Sí fueron por el contrario muy frecuentes, las lecturas privadas de la Biblia en Verso, con las que intentaba aliviar además sus penurias económicas, recitales que tenían lugar en la Iglesia de San Justo y Pastor, anunciados sobre todo cuando alguna calamidad pública amenazaba a la ciudad.

Estas representaciones se efectuaban con frecuente presencia de alborotadores o reventadores, dispuestos a gritar y armar jarana a las primeras de cambio, por lo que estos actos solían acabar «como el rosario de la aurora».

Uno de los muchos asistentes describía así al autor y su obra:

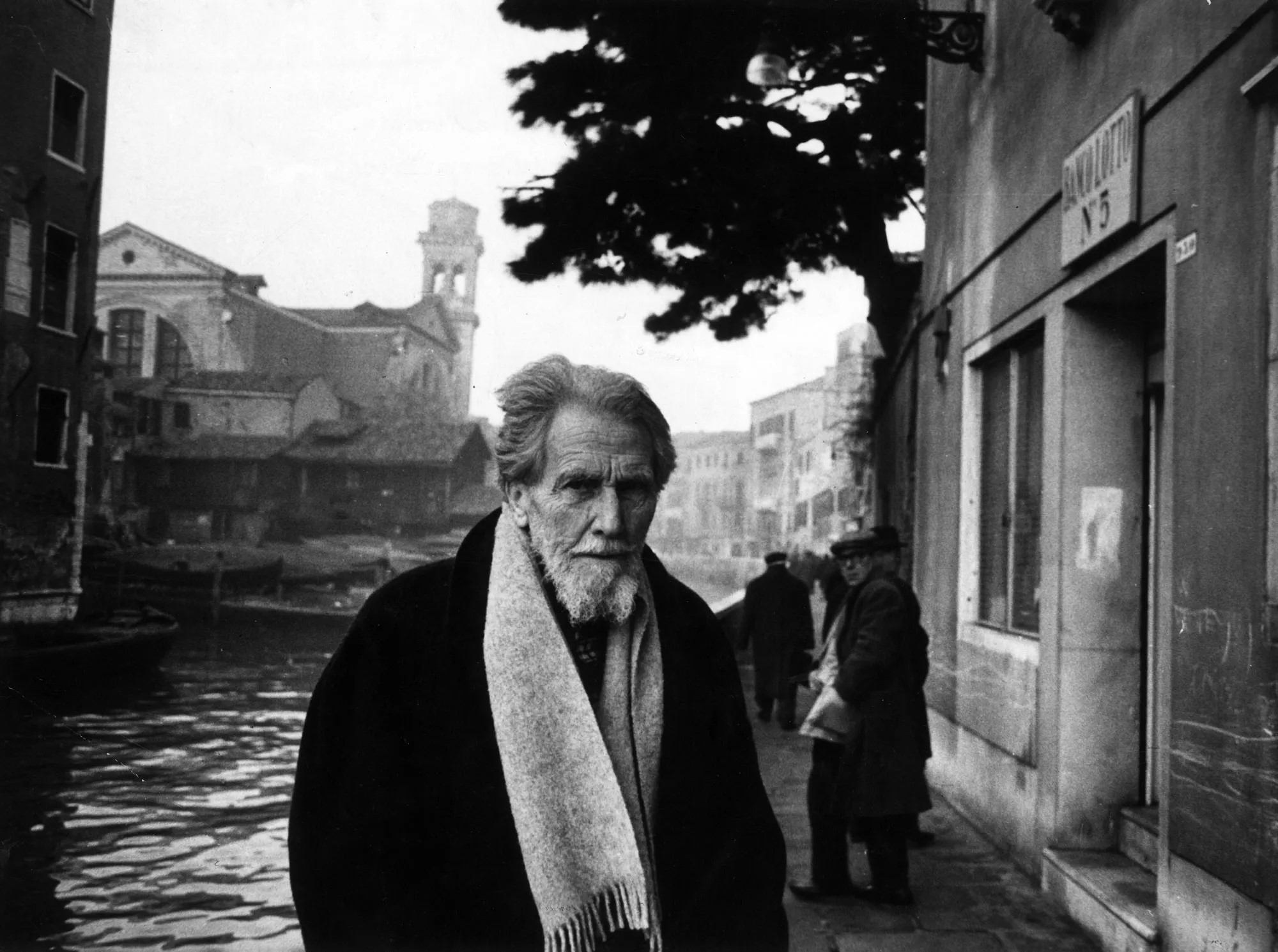

“Con este motivo se han congregado en su despacho muchas damas y caballeros de la buena sociedad de Granada, algunos literatos, algunos periodistas. Carulla, un vejete encorvado y seco, de rostro afeitado y huesudo, de mirada melancólica y tímida, atiende cortésmente a los reunidos. Les saluda, les invita a tomar asiento, les habla unos instantes. Luego, cuando todos se han acomodado, cuando el silencio se ha hecho, Carulla lee. De su boca van saliendo pausadamente los absurdos y pintorescos disparates con que ha ilustrado el Libro de los Sabios: son unos versos incomprensibles y caóticos, más cerca de lo tragicómico que de lo sublime; unos versos sin cuerpo y sin alma, sin forma y sin fondo, que a veces, por una lamentable casualidad, hieren la cuerda sentimental del regocijo. El demonio gentil de la risa tienta un momento a los oyentes».

Es de suponer que la intención de Carulla al escribir esta obra fuera la de simplificar la lectura de la Biblia, para atraer así al pueblo a su doctrina. El autor no vacila en incluir los nombres de lugares y de personas en hebreo, y una vez transcritos a versos endecasilábicos al castellano, el resultado es poéticamente trivial, si bien en su conjunto, la obra no puede ser condenada como el disparate de un abogado aficionado de la literatura.

Desafortunadamente, la ardua tarea de versificar tan magna obra fue mucho más dura para él, que evidentemente no había sido favorecido por Dios en el reparto de talentos, particularmente en el arte de la poesía. De esta forma, la Biblia en Verso terminó por ser un fárrago inaudito de rispideces que durante mucho tiempo fue motivo de broma en todos los cenáculos literarios y tanto fue así, que desde entonces, el dicho la Biblia en verso se usó como equivalente de todo aquello que, por su desprolijidad y confusión, resulta difícil de digerir.

Quiso Carulla presentar su Biblia al Papa, viajando con penosidad y esfuerzo en ferrocarril hasta Roma, acompañado del manuscrito de su libro que pesaba ya 25 kilos. Como no tenía maletas suficientes ni dinero para pagar un maletero, llegó a la Plaza de San Pedro portando sus legajos en una carretilla de albañil, como él mismo se encargó de versificar:

“Carulla entró en el Vaticano

Con su Biblia en un carrillo de mano”

La audiencia no tuvo lugar porque su leyenda de hombre insólito se le adelantó y el pontífice no llegó a recibirle. Para el místico Carulla fue una afrenta dolorosa. El vate no comprendía el cachondeo público y en 1907 le contaba a Tejera, del semanario Nuevo Mundo que, si hubiera firmado con el seudónimo de D. Licónide Abidense, que le impusieron al ingresar en la Academia Romana de la Arcadia, tal vez, su obra se hubiera salvado. «¿Qué tiene de particular –protestaba para defender asimismo los ripios de sus obras teatrales- que en una comedia de costumbres aparezca un alcalde de barrio que se llame Juan Larrio?»

Y ahora, vamos a disfrutar con algunos ejemplos de los ripios de la Biblia en verso:

En principio esto era el caos

No había ni aún empleaos.

Y Dios sacó de la nada

La tierra confeccionada.

Formó la luna y el sol

En territorio español…

Crió el trigo y el centeno

y la paja y la cebada

y vio que todo era bueno

y que no era malo nada.

Diestro se hizo en la caza

el primero, y cuidaba las haciendas

con excelente traza;

vivió Jacob en tiendas

y evitaba sencillo las contiendas.

…

Jeroboam potente

engendró a Eliecer alegremente

…

Con traje de tertulia

salió Judith del pueblo de Betulia

…

Cristo entró en Jerusalén en un momento

porque en vez de pie usó un jumento.

…

Tres eran tres las tres Marías

todas hermosas y todas muy pías.

…

En Canaá no hay que beber y el agua

se vuelve fino jerez.

…

Todo aquel inclemente

que ojeriza tomara aborrecible

a su hermano excelente

merecerá insufrible

que le condene el juez a pena horrible.

…

De las vírgenes fueron

necias cinco, prudentes

las otras cinco, aquellas displicentes.

…

Nuestro Señor Jesucristo nació en un pesebre

¡donde menos se piensa salta la liebre!

…

Y entonces Cristo se fue

A la ciudad de Betulia,

Como quien se va a un café,

O a una tertulia.

…

Le coronaron de espinas,

Y a poco le dejan tuerto…

¡Pedazos de hijos de puta!

¿No es “pa” cagarse en sus muertos?

…

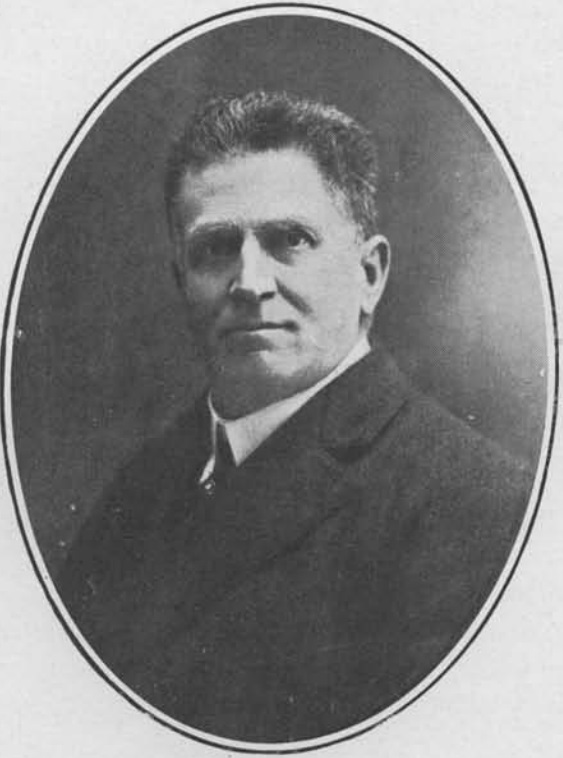

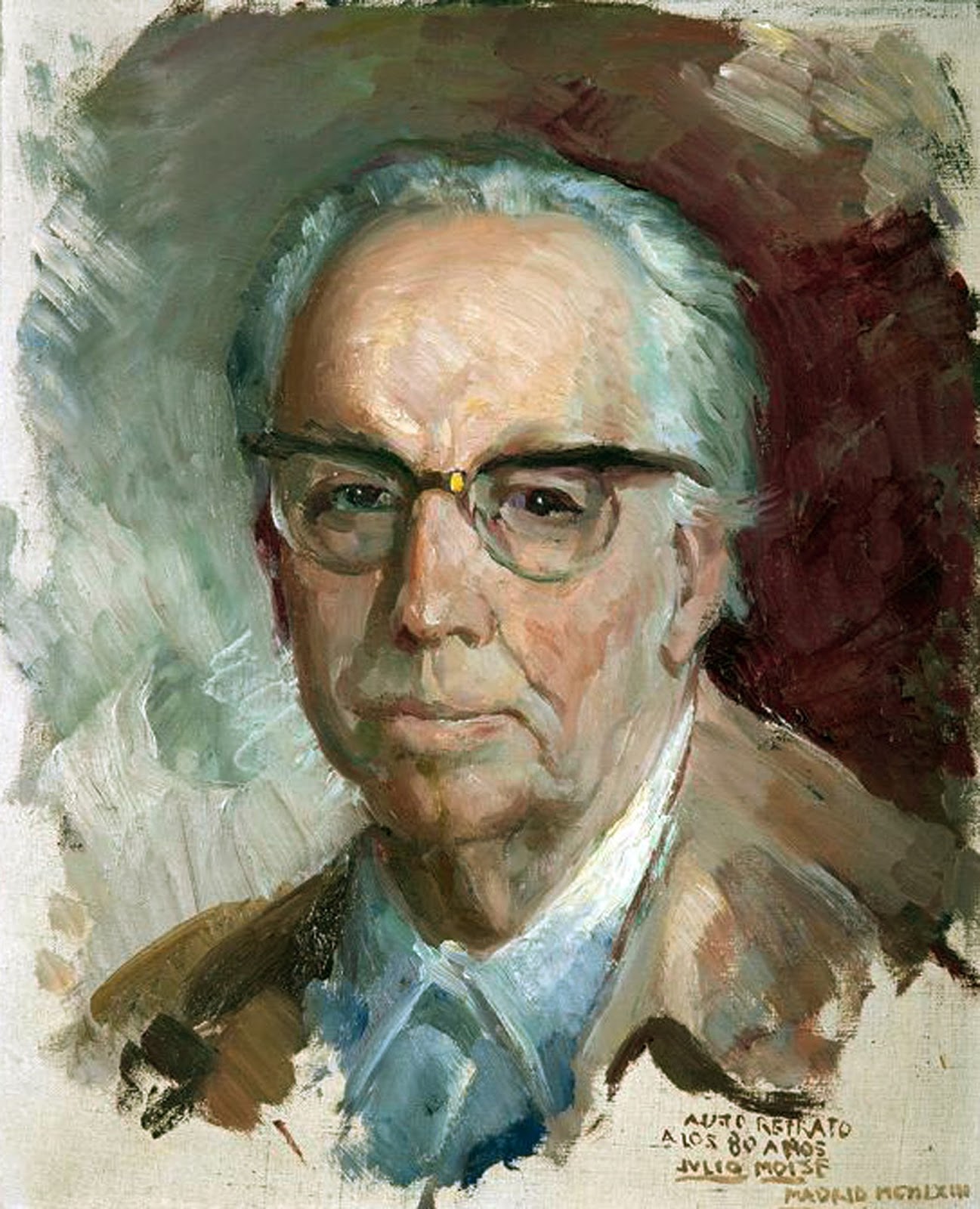

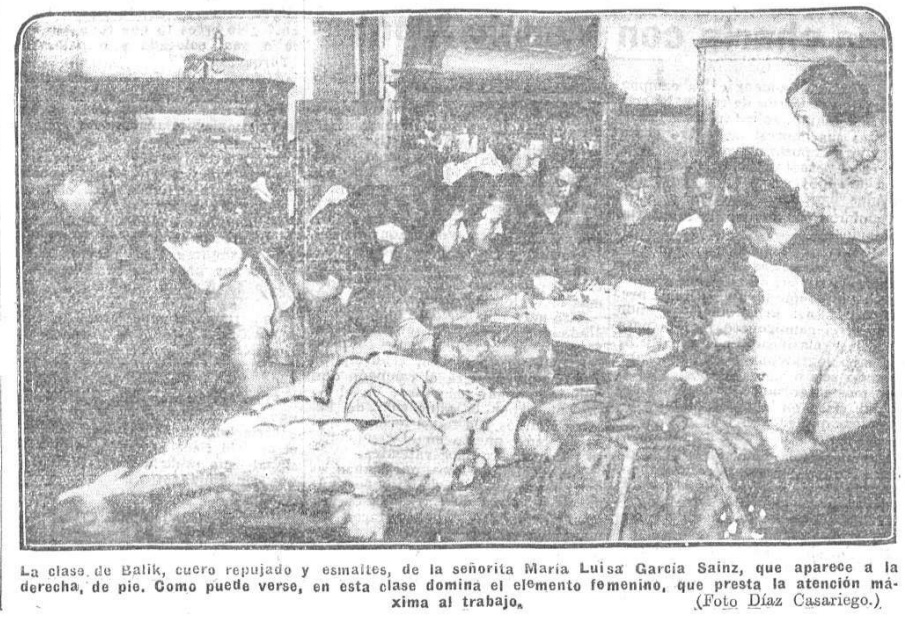

Gabriel Morcillo Raya

MORCILLO RAYA, Gabriel P.E. 1920 09.set.1888 GRANADA GRANADA 22.dic.1973

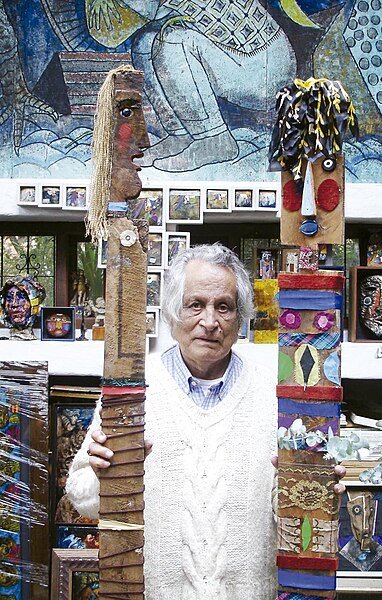

Gabriel Morcillo Raya nació en Granada, el 18 de febrero de 1887.

Desde niño sintió inclinación por el arte, siendo su tía Paquita Raya quien inicia su formación en el taller de bordado que regentaba.

El director del periódico, el Defensor de Granada, Luis Seco de Lucena, se da cuenta de la capacidad que este niño tiene, para dibujar, para pintar, y la falta de medios que había en su familia, de condición modesta, y lo anima para que se matricule en la Escuela de Artes y Oficios de Granada, donde tiene como maestros a maestros Miguel Vico Hernández y José de Larrocha González.

Animado por sus progresos, en 1907 se traslada a Madrid, entrando en el taller del Socio Fundador de la AEPE, Cecilio Pla.

La difícil situación económica de la familia no hacen posible que se alargue su estancia en la capital, y debe volver a Granada.

Gabriel Morcillo en 1913

En 1910 la Real Academia de Bellas Artes de Granada organizó una exposición donde consiguió el Primer Premio, que fue decisivo para que la Diputación Provincial de Granada le concediera una beca de estudios que le permitirá regresar a Madrid, al taller de Cecilio Pla, donde continuará su formación hasta 1914, dedicándose además a realizar copias de obras de Goya y Velázquez en el Museo del Prado.

A la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1912 presentó obra, logrando una Mención de Honor.

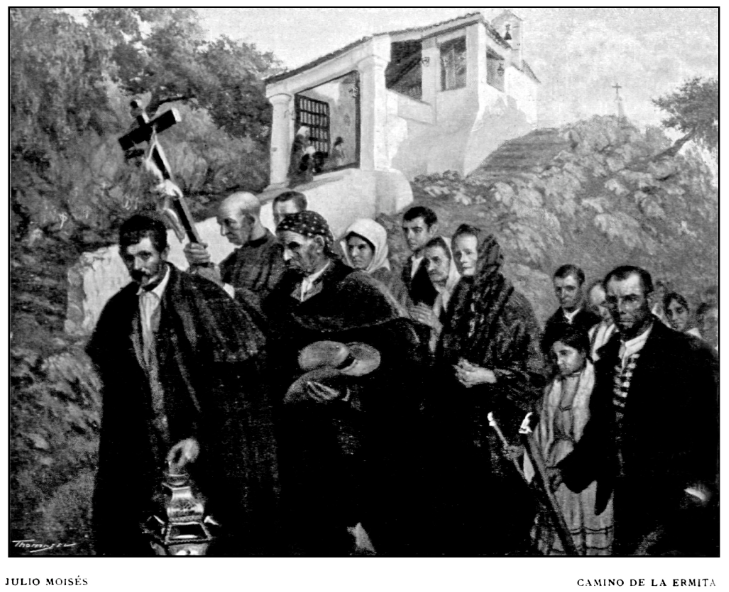

A partir de entonces, Morcillo comenzó a afianzar su prestigio como artista, al realizar durante tres años consecutivos el cartel anunciador del Corpus granadino.

En 1916 consiguió por oposición una pensión para ir a Roma, que finalmente rechazó. Renuncia que es interpretada por algunos autores como el desencadenante de su aislamiento, convirtiéndose en un pintor local de gran prestigio e influencia que llegó a crear escuela. En esos años, irrumpió con gran fuerza el orientalismo animado por la literatura y la música del momento.

Gabriel Morcillo pintando del natural en el estudio del Socio Fundador de la AEPE, Cecilio Pla

El artista con su mujer y su hija en su carmen granadino

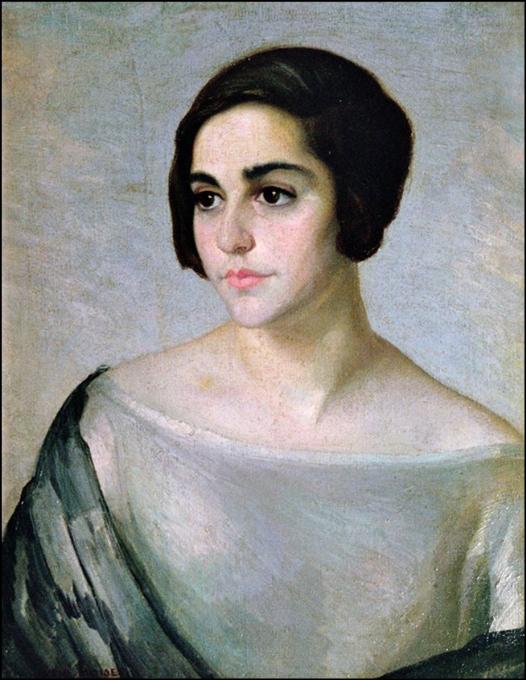

Gabriel Morcillo, influido hasta entonces por pintores como Rodríguez Acosta o López Mezquita, iba a profundizar ahora en una temática profusamente decorativa en la que destacan jóvenes muchachos dentro de unas cuidadas composiciones con ricas telas, bodegones o guirnaldas de flores y frutas donde resulta fácil reconocer a sus modelos masculinos en diferentes obras. Este sensualismo orientalista será el rasgo estilístico que más defina al pintor.

En 1922 fue designado director de la Residencia de Pintores de la Alhambra.

En 1923 Gabriel Morcillo se casa con Encarnación Esteban. Fruto de la unión nace la única hija del matrimonio: María Isabel.

En 1927 logró por oposición, una plaza de profesor de Pintura Decorativa y Figura del Natural en la Escuela de Artes y Oficios de Granada, donde ya ejercía como interino desde 1922, y de la que llegaría a ser su director.

Fueron numerosos los alumnos que recibieron las influencias de su doctrina academicista, aunque tampoco faltaron las críticas a su estilo, como la que publicaron en 1928 en la revista de los hermanos Federico y Francisco García Lorca, Gallo, donde se animaba a los discípulos del pintor granadino a abandonar sus enseñanzas.

Ese rechazo estilístico se puso de manifiesto en dos de sus alumnos, los también granadinos Manuel Rivera y José Guerrero. Este último decidió abandonar en 1934 la Escuela tras un enfrentamiento con Morcillo. Años más tarde, Rivera y Guerrero se convertirán en dos figuras fundamentales del informalismo español.

Alumnos suyos fueron también Suárez Peregrín, Manuel Maldonado, Aureliano del Castillo, Miguel Pérez Aguilera, Antonio García Carrillo, Rafael Revelles o Fernando González…

Académico numerario de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, de la Real Academia de Bellas Artes de Nuestra Señora de las Angustias de Granada y de la de San Telmo de Málaga.

En 1944 realizó su primera gran exposición en la Casa de los Tiros de Granada, a la que siguieron otras de la Sociedad Económica de Amigos del País de Málaga, en 1951.

El artista en su carmen, Nta. Sra. del Rosario, casa y estudio 1949

Entre 1955 y 1960 viajó viajaba continuamente a Madrid para pintar retratos de personajes de la alta burguesía madrileña.

En su última etapa, sus lienzos de gran tamaño se redujeron y adoptaron colores suaves, destacando una serie de bodegones donde el azul cobra una especial importancia.

A lo largo de su vida, su obra fue exhibida tanto en España como en el extranjero. Tal es el caso de la exposición Arte Español Contemporáneo que se celebró en Berlín en 1942, donde se exhibían obras de Zuloaga y Morcillo, entre otros. Allí presentó un lienzo titulado El pecado, que el mariscal Goebbels adquirió para su colección de arte.

Nunca salió de España pero curiosamente el éxito le llegó a través de sus exposiciones internacionales. Su obra, en cambio, sí que cruzó Europa, e incluso el Atlántico. Las muestras organizadas en Nueva York y Buenos Aires cuando aún vivía le reportaron reconocimiento internacional, lo mismo que su participación en la Bienal de Venecia de 1928.

En 1972, un año antes de su fallecimiento, en el Hospital Real de Granada se celebró una exposición retrospectiva de homenaje, donde se reunieron un gran número de sus obras.

Falleció en Granada, el 22 de diciembre de 1973.

En 1987, en la Caja Provincial de Ahorros de Granada se llevó a cabo la exposición póstuma Gabriel Morcillo: hacia Oriente y en 2007, también en Granada, se celebró la muestra Gabriel Morcillo y sus discípulos.

Entre diciembre de 2017 y abril de 2018, la Fundación CajaGranada realizó una exposición titulada Gabriel Morcillo, en la que se exhibían medio centenar de piezas del artista.

Condecorado con la Medalla de Plata de la Cruz Roja, es además Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio (1951), e Hijo Adoptivo del municipio granadino de Quéntar.

Su obra está presente en colecciones privadas y públicas donde sobresalen las colecciones de la Casa Real Española, Rodríguez Acosta, Banco de España o el Museo de Bellas Artes de Granada.

Al Museo del Prado pertenece la obra El poeta José María Carulla / Vida errante, óleo sobre lienzo, 192 x 132 cm, actualmente en depósito en el Museo de Bellas Artes de Granada, adscrito al MNCARS) [P6564]

Inaugurada en el 2019, hasta el mes de abril de 2025, se puede ver una exposición permanente de sus obras en el Palacio de Quinta Alegre de Granada.

Manuel Benítez, alumno que fue del artista, lo describe de la siguiente forma …” De buena presencia, tez morena, cabello ligeramente rizado, bigote recortado, negro como la noche, como si estuviese recién tintado, temperamento tranquilo, de habla casi imperceptible, como la suavidad de la corriente de las aguas de un río en plena quietud, como si los pinceles que portaba en sus manos acariciando el rostro del personaje que pintaba, estuvieran conversando a través de su boca, observador, mirada relajada como el que intenta descubrir, en un abrir y cerrar de ojos, quien es su interlocutor, respetable y muy respetado por todos sus alumnos que admiran al maestro y están atentos a todas sus indicaciones y advertencias”.

Era muy buen lector le gustaba mucho la literatura, leía bastante, éste sería el motivo donde encontraría los argumentos para la creación de sus temas, porque apenas si le gustaba viajar, y parece que no salió de España nunca.

Su obra ha sido difícil de ordenar porque tenía muchos lienzos sin fechar, otros sin firmar, en algunos lo hacía en otros los dejaba sin estos requisitos, lienzos muy aprovechados en los que por detrás se podía encontrar otra cosa, era muy peculiar a la hora de trabajar, lo hacía de una forma muy anárquica.

Morcillo fue una persona tan humilde que su extraordinaria labor, no se atrevía a mostrarla, ya que en más de una ocasión puso de manifiesto su lema era,” pinto solo para mí, con todas sus consecuencias de gozo o de dolor”.

Morcillo le gustaba hacer uso de la dificilísima luz plana, es decir sin apenas contrastes fundiendo el arte y la vida.

En el periódico Ideal del 4 de noviembre de 2015 aparece un recordatorio de cuando Juan Bustos publicó el 10 de febrero de 2002 un artículo denunciando el derribo del precioso carmen catalogado de Nuestra Señora del Rosario que se encontraba entre las calles Plegadero Alto 12 y Cuesta del Realejo 42. Este Carmen perteneció al pintor Gabriel Morcillo. Lo compró cuando era un huerto y en él construyó un carmen de tres plantas instalando en la tercera su estudio. Allí recibió a la mayoría de los personajes que en esa época pasaron por Granada.

La hija del pintor, Isabel Morcillo, ofreció el carmen al ayuntamiento para hacer en él un museo de pintores contemporáneos a Morcillo, pero al no obtener respuesta y siendo que ella no lo podía mantener lo vendió a un particular con la promesa de conservarlo, pero dicha promesa no se cumplió y el carmen desapareció construyéndose en su lugar otro para ser destinado a hotel, el carmen de los Favores.