Por Mª Dolores Barreda Pérez

LAS PRIMERAS ARTISTAS DE LA

ASOCIACION ESPAÑOLA DE PINTORES Y ESCULTORES

Desde su fundación en 1910, y después de haber tratado en anteriores números a las Socias Fundadoras de la entidad, y las participantes en el primer Salón de Otoño, vamos a ir recuperando de la memoria colectiva, el nombre de las primeras socias que vinieron a formar parte de la Asociación de Pintores y Escultores.

Victoria Malinowska

MALINOWSKA, Vitoria P 1925 RUSIA MADRID

La artista Victoria de Malinowska fotografiada en 1918

Victoria de Malinowska (Polonia, activa entre 1918-1952), es una artista injustamente olvidada a pesar de haber logrado realizar exposiciones individuales en distintos y prestigiosos locales de Madrid.

Y con este currículum poco frecuente en una artista, apenas han trascendido datos de su vida.

Por la prensa sabemos que era ruso-polaca y aunque en algunos escritos se comenta que fue autodidacta, algún que otro medio también menciona que estudió en la Escuela de Bellas Artes de París.

La prensa del momento se refiere a ella en ocasiones como “artista polaca” y otras como “artista rusa”, y dependiendo del artículo, nació en Rusia, hija de un general del ejército ruso.

Sobre sus años de juventud, se cuenta que recorrió Crimea y la estepa de Siberia, visitó los museos de Varsovia, San Petersburgo, Berlín y acabó instalándose en París.

Por entonces realizó algún viaje a España como visitante, pero al llegar la primera gran guerra, tuvo que emigrar a la península por necesidad, junto a su madre y su hermana, también pintora.

A España debió llegar en torno a 1915, huyendo de la Guerra Mundial como otros pintores y escritores polacos que vivían en Francia y que fueron considerados personas “non gratas” debido a que casi todos procedían de la Galitzia polaca, es decir, poseían pasaporte austríaco, como fue el caso de la artista.

La amistad entre Malinowska y Valentín de Zubiaurre se remonta al menos a 1917, año del que data el retrato que nuestro socio realizó a la pintora en Paris y que fue reproducido en el n.º 5 de la revista Hermes.

Victoria de Malinowska, por Valentín de Zubiaurre

Al principio de su estancia en España, vivió con escasos medios económicos hasta que logró una cierta holgura que le permitió incluso enviar dinero a su familia, gracias a la venta de retratos en los círculos de la alta sociedad madrileña con la que pronto congenió.

Fue esa dependencia económica la que condicionó su obra, y su “triunfo” entre los círculos sociales vino marcado por los retratos, bodegones y paisajes, que resolvía en gamas claras y a veces atrevidas, y tenían un resabio de la moda pictórica del momento, de Gauguin, del fauvismo, del postimpresionismo francés que había vivido, y que poco a poco iría perdiendo, aclimatándose a los realismos de nuevo cuño y a los gustos de sus clientes y de la oficialidad.

En 1912 Ignacio Zuloaga la retrató en París, en el famoso cuadro llamado “Retrato de Madame Malinowska (La Rusa)”, que sería adquirido por el Museo de Arte Moderno en 1929.

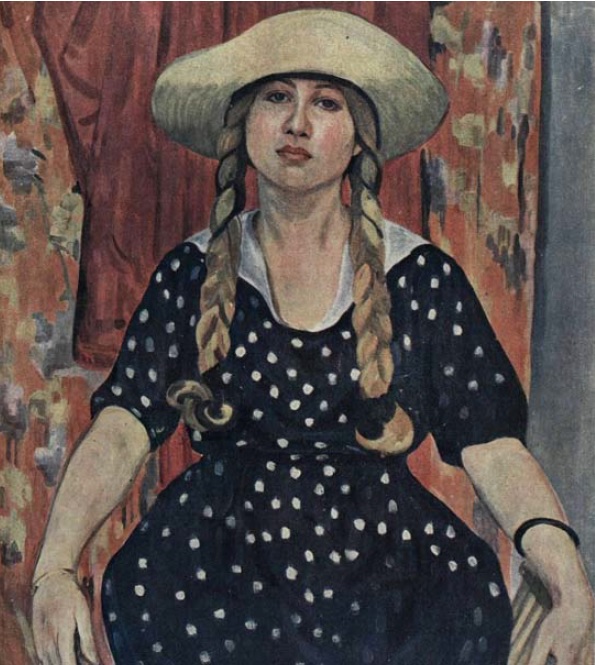

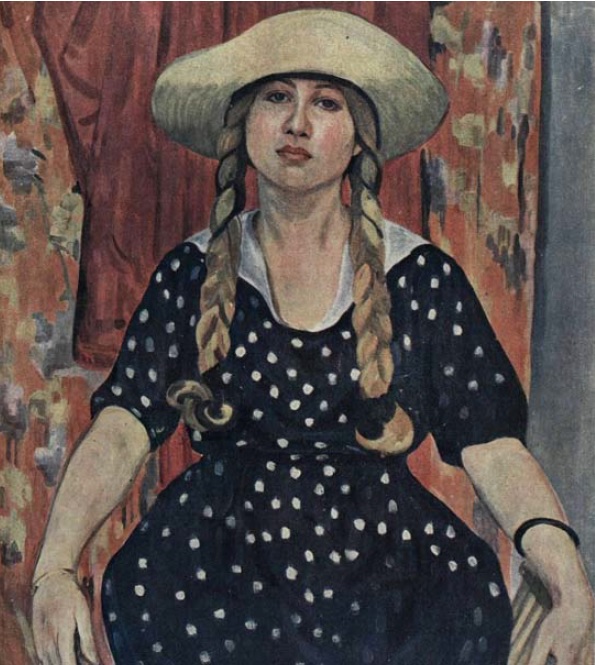

«Autorretrato»

Amiga de la pintora paisajista y retratista Nicasia de Madariaga, a la que visitaba con frecuencia en la Casa de campo conocida como “La Casa de los Artistas”, que la pintora tenía en Mañaria (Vizcaya), frecuentada también por otros artistas y escritores como los hermanos Pío y Ricardo Baroja.

Realizó algunas muestras en el Salón de Artistas Vascos de Bilbao y San Sebastián, lugar donde residió entre 1918-1919, pintando algunos retratos de mujeres vascas faenando, en la misma línea regionalista que Valentín y Ramón de Zubiaurre e Ignacio Zuloaga, amigos de la pintora y socios de la Asociación de Pintores y Escultores.

Para Malinowska, mujer sola y sin parentesco español, debió ser fundamental en sus inicios el contacto con Zuloaga y los hermanos Zubiaurre.

«Retrato de Madame Malinowska (La Rusa)» por Ignacio Zuloaga

La autora participó en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1917, mientras estudiaba en profundidad a los clásicos en el Museo del Prado, como algún medio de la época destacó.

En abril de 1917 ofrecía en su estudio una fiesta artística amenizada por el guitarrista Andrés Segovia y la mujer de Zubiaurre, a la que acudieron ilustres personalidades.

Victoria de Malinowska es uno de los 175 nombres de artistas creadoras activas en España que merecieron la reseña y los titulares del crítico de arte y Presidente de la Asociación de Pintores y Escultores, José Francés, que centraba su atención en las artistas situadas en la línea de la renovación francesa impresionista y un postimpresionismo amplio que llegaba hasta el fauvismo.

En 1918, Malinowska realizó una exposición en el Círculo de Bellas Artes, donde presentó el “Retrato de Pilar Zubiaurre”, hermana del pintor y amigo. La muestra incluía otros retratos y estudios de paisaje, de España, de Bretaña, Biarritz y los Pirineos franceses.

«Retrato de la condesa de Sobauska, ministra de Polonia» 1925

Ya entonces la prensa destacó que la “joven pintora posee un buen temperamento artístico, por lo cual es de desear que, prescindiendo de todo objetivo ajeno al verdadero modo de sentir, se entregue de lleno a la propia inspiración, sin pensar más que en traducir lo que vea y la emocione”.

El crítico Juan de la Encina reseñó de aquella exposición que eran obras de “orientación moderna, vivaces de color, muchas de ellas impregnadas de agradable ingenuidad”.

Silvio Lago escribía que Malinowka “nos muestra nuevos aspectos de su bella pintura. Es un espíritu apasionado del color, éste de la joven artista. Alterna la pintura de retratos con el paisaje. Nosotros preferimos este último aspecto suyo, donde se manifiesta con plena libertad”.

En la exposición de Victoria Malinowska. ABC del 12 de junio de 1918

En otro medio, José Francés refiriéndose a esta exposición, le achacó un “abuso de lo naif que hacía que sus obras parecieran de principiantes”, si bien le “agradaron su ingenuidad y sencillez juvenil”, tras las cuales encontraba “grandes dotes en el dibujo y la composición y un armonioso y apasionado colorido, sobre todo en sus paisajes”, género donde la artista se mostraba “más libre y personal”.

En 1918 expuso también en el Salón de «El Pueblo Vasco» de San Sebastián un conjunto de paisajes y retratos, destacando el de Pilar Zubiaurre.

«Dama con frutas«

Ese mismo año, pedía ayuda por carta a Joaquín Sorolla, quien fuera Presidente de la Asociación de Pintores y Escultores, para buscar un local donde exponer obras fáciles de vender en San Sebastián, por encontrarse necesitada de dinero para subsistir.

La exposición de Victoria Malinowska en el Círculo de Bellas Artes, 1918

En 1919 expuso en el Salón Iturrioz de la calle Fuencarral, hecho que la prensa destacó como un paso intermedio para “llegar a los grandes salones como el Teatro Real o el Círculo de Bellas Artes… ofreciendo a la artista polaca nuestro incondicional elogio por este nuevo y callado triunfo, confiados en que no tarde mucho el ruidoso éxito que tanto persiguen los maestros como ella”.

En 1920 Victoria Malinowska viaja a Vigo, donde entabla relaciones sociales con las clases altas de la ciudad, y trabaja intensamente.

El 6 diciembre de 1920, «recibía en su estudio, de Arenal 68, a sus amistades, a las cuales ofrecerá una taza de té ruso. Con tal motivo los invitados podrán admirar los últimos cuadros que ha pintado».

El 25 de febrero de 1921, inaugurará una exposición en la Sociedad «La Tertulia» de Vigo. «Figuran en ella nuevos trabajos, entre ellos algunas personas conocidas de la localidad».

En mayo se anuncia que impartirá un curso de verano en su Academia de Pintura y Dibujo para alumnas. Desde su llegada a la ciudad gallega, ya había dado clases a jóvenes alumnos, entre ellos «verdaderas precocidades artísticas que están aprovechando sus lecciones prácticas de pintura y dibujo al natural».

La última presencia pública conocida de la pintora en Vigo data del 2 de agosto de 1921, cuando expone en la iglesia de la Divina Pastora de los Capuchinos un cuadro al óleo de asunto religioso.

En 1920 inauguró una exposición de sus obras en los Patios del Ministerio de Estado, que fue registrada por la prensa del momento como “una interesante exposición de cuadros… de la artista que residen desde hace algunos años entre nosotros, trabajando de continuo y estudiando en nuestro Museo. En las dos exposiciones ya celebradas ha demostrado su talento y su arte. En la exposición anunciada presentará notables retratos de señoritas aristocráticas, entre ellos el de una señorita de Dato”…

Por otras reseñas, sabemos que la muestra incluía pasteles y retratos y cuadros de tipos españoles y paisajes de España y los Bajos Pirineos, de la “artista de mérito”.

Otras crónicas destacaban que la exposición estaba siendo muy visitada por “numerosas personas de la sociedad y aficionados al arte… suman hasta 140 entre retratos, paisajes… la artista posee el don de la simpatía que se manifiesta en todos sus cuadros. Es una extranjera interesantísima por la desgracia que la persigue desde que estalló la guerra. Su talento y juventud le han permitido pelear contra todos los infortunios. Esta exposición demuestra que es una artista de verdadero mérito… desde la exposición pasada ha progresado Victoria de una manera tan notable que en casi todas sus obras se percibe el adelanto realizado en el dibujo y en el manejo del color. Sus estudios en el Museo del Prado han sido verdaderamente eficaces…”

«La buenaventura.» La Esfera, 31 julio 1920

En otro medio se lee que …”desde hace cuatro o cinco años el nombre de esta joven pintora viene sonando en la vida artística española. Expone sucesivamente en Madrid, Bilbao, Barcelona, San Sebastián y Madrid otra vez. Su arte apasionado y sutil va depurándose cada vez más y adquiriendo una consistencia y fijando un norte que antes no se precisaban bastante. La exposición del Ministerio ha sido la que mejor la define… resaltaba su optimismo cromático, el amor a las gamas claras, el feliz instinto decorativista. Y el buen gusto… Así sus cuadros causan alegre sensación de brillantez y diafanidad, brotada tanto de los temas pictóricos como de esa aguda sensibilidad, con que la señorita Malinowska comprende e interpreta el color. Y a veces, cuando es preciso, da también el resultado de una pintura enérgica firmemente constructivista, como en los retratos del músico Bretón, por ejemplo. Retratos femeninos e infantiles tenía muchos deliciosos, y sus notas de flores, sus paisajes del Norte y de la sierra madrileña causaban en el espectador ese deleite intelectual y sensitivo que es una de las características de la pintura moderna”.

Refiriéndose a esta muestra en los patios del Ministerio de Estado, de más de 200 obras entre retratos, paisajes y bodegones, José Francés encontró en la autora “resabios del impresionismo francés”, como ella misma había reconocido en una entrevista concedida a la revista Voluntad, donde decía ser “heredera de Renoir, Monet y Sisley, y sentirse “muy moderna, sin llegar… al ultramodernismo”.

En 1920 expuso además en el salón de fiestas de “El Faro de Vigo” una numerosísima obra “que mereció los elogios de los inteligentes… trátase de una artista de un excepcional temperamento para la cual el colorido no tiene secretos… en todos ellos campea la naturalidad… el gran Zuloaga auguró a la pintora polaca que hoy es huésped de Vigo, un brillante porvenir en el arte de Rembrandt. Y en verdad que la señorita Malinowska camina hacia el triunfo definitivo con paso seguro.”

Ya en 1922 realizó otra exposición en el Hotel Ritz de Madrid, y gracias a las reseñas de la misma, sabemos que “la artista vino a España con su familia, como viajera pudiente antes de la guerra y a consecuencia de esta, se vio poco menos que en la miseria, de la que se ha salvado hasta ahora a fuerza de talento, de trabajo incesante y de heróico valor… la notable artista ha hecho en sus últimos trabajos grandes adelantes, perfeccionando su delicado arte”…

Por entonces su madre y su hermana residen ya en Italia.

Participó en el Salón de Otoño de 1923 y en el de 1924 y presentó obra a la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1924.

«Pequeñas pescadoras de Ondarroa «1912

En 1925 expuso en el Museo de Arte Moderno de Madrid. Una puesta de largo de Malinowska que fue un triunfo logrado tras el éxito de sus otras individuales, y fruto también de sus contactos sociales, a algunos de los cuales invitó la noche anterior a su nuevo estudio de la calle Villalar 9, donde acudieron los condes de Peretti de la Roca, el Ministro de Polonia y su esposa, la condesa Plater, la marquesa de Villanueva, la señora del ministro de Cuba, el marqués de Montesa, los artistas Jelewski, Moreno carbonero, Valentín de Zubiaurre…

El montante de obras que colgó en el Museo superaba las 70, entre paisajes al óleo, retratos y cuadros de flores, según lo narrado en La Época.

Este mismo medio citaba entre los asistentes al acto de inauguración, al pintor Hidalgo de Caviedes y al crítico Ángel Vegué.

La prensa le atribuyó cierto éxito de público y crítica, aunque las impresiones no fueron unísonas. A críticos como Rafael Doménech, también miembro de la Asociación de Pintores y Escritores, que en 1918 ya le había recriminado el “abuso de un intencionado carácter infantil”, la apuesta de 1925 tampoco terminó de convencerle, reprochándole en esta ocasión que mostrara “obras de estilos tan dispares que casi parecían realizadas por artistas diferentes”. Entre las obras más modernas, el crítico de ABC señaló su “Autorretrato”. En cambio, los más adeptos a la pintora, destacaron su “agilísima mano”, con rasgos y trazos rápidos y colores suaves que compensaban su “deliberado desdibujamiento”.

Permaneció en nuestro país al menos durante una década, pero más allá de 1926, poco más sabemos de esta artista.

Además de su muestra en el Museo, participó en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1926 con los óleos “Una polonesa” e “Interior”.

Su rastro se pierde a partir de estas fechas.

«Vista de Ondarroa«

Pudo volver a San Sebastián, o instalarse en Bayona, porque en 1952 participó en la III Exposición de Artistas Franceses de L’Union Bayonnaise des Arts, celebrada en San Sebastián.

El Museo Reina Sofía posee una de sus obras, titulada “Florero” (1918), procedente de la ordenación de fondos del Museo Español de Arte Contemporáneo, MEAC.

«Retrato de señorita«

Victoria Malinowska y la AEPE

En el IV Salón de Otoño de 1923, apareció inscrita como Dª. Victoria Malinowska, natural de Rusia; reside en Madrid, Caños, 5, y presentó las obras:

194.- Rincón del salón de la Embajada de Inglaterra en Madrid, óleo, 0,79 x 0,63

195.- Rincón del Parque del Retiro en Madrid, óleo, 0,68 x 0,79

196.- Rincón del jardín del escultor Mariano Benlliure, óleo, 0,79 x 0,63

394.- Retrato de la señorita Isabel Dato, pastel, 0,70 x 0,55

395.- Retrato del Maestro Bretón, pastel, 0,61 x 0,50

396.- Apunte de una cabeza

En el V Salón de Otoño de 1924 está inscrita como Malinowska, natural de Rusia, vive en Madrid, Caños, 5. Concurrió con las obras:

207.- Retrato de la señorita Cristina Camarasa, 0,82 x 0,62

208.- Retrato de la señora S, 0,71 x 0,60

209.- Retrato de doña L. 0,70 x 0,56

210.- Parque del Oeste, 0,87 x 0,65

211.- Jardín de don Mariano Benlliure 0,77 x 0,62