.

Por Javier Rubio Nomblot

.

I AULA INTERNACIONAL DE PAISAJISMO

Conferencia. Viernes 19 de mayo de 2017. 18 h.

Centro Cultural Casa de Vacas. Parque del Retiro de Madrid

.

“EL PAISAJE DESDE CARLOS DE HAES HASTA HOY”

.

Javier Rubio Nomblot

.

París 1961. Licenciado en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Instituto de Arte Contemporáneo. Crítico de arte y Comisario.

En 1991 comienza a colaborar con el semanario El Punto de las Artes, donde a lo largo de más de quince años, escribe reseñas artísticas.

Desde el año 2000 y como crítico de arte, colabora con los siguientes medios: ABC Cultural, Guadalimar, ArcoNoticias, Ubicarte.com, Radio Círculo, Diario 16, etc.

Desde 2009 imparte clases de Teoría Institucional en el IART y en distintos cursos de postgrado, conferencias, charlas y coloquios.

Ha escrito centenares de textos para monografías, catálogos de artistas españoles contemporáneos, enciclopedias, etc.

Participa en decenas de jurados de premios de artes plásticas y desarrolla labores de asesoramiento para diversas galerías y colecciones.

Ha comisariado exposiciones para la Universidad de Salamanca (Ramiro Tapia), el MEIAC de Badajoz (Emilio Gañán), el Museo de Bellas Artes de Badajoz (Francisco Pedraja) y en 2012 y 2013, fue el comisario del Programa On Project de la Feria Art Madrid.

.

Advertencias previas

De forma casual, durante un acto de la Asociación, se habló de estas jornadas dedicadas al paisaje y de forma casual, comenté que yo tenía un texto dedicado al paisaje desde Carlos de Haes hasta los jóvenes paisajistas actuales, que escribí hace años para un catálogo y que no había llegado a publicarse. Inmediatamente se me propuso, amablemente, que participara con mi texto en estas jornadas, cosa que hago encantado.

Ahora bien. Lo cierto es que no recordaba bien este texto, que resulta ser de 2006. No pasaría nada si no fuera porque en aquella época yo creo que estaba en el cenit de la heterodoxia. Por muchas razones. Lo que quiero decir es que, cuando lo he releído no me ha parecido mal desde un punto de vista formal, pero la verdad es que no estoy muy seguro de entender lo que se dice. Además, mi escritura no es especialmente diáfana. Soy muy d’Orsiano –o sea, que tiendo a ser pedante- y siempre recuerdo una anécdota que me contó mi padre de Eugenio d’Ors: está dictando… Mis textos son oscuros, llevan muchas oraciones subordinadas, guiones y paréntesis. He tratado de adaptarlo un poco a este formato, el de conferencia, pero aún así esto no se va a entender sin un cierto esfuerzo.

En cuanto al contenido, como decía, voy a aventurar una hipótesis. Yo creo que lo que aquí se intenta decir, a la luz de cierta cantidad de textos de distintas épocas, es que en la actualidad, y tal como está nuestra relación con la naturaleza, la pintura de paisaje, el pleinairismo, y otras prácticas como el Land Art (este texto también debió servir para un comisariado muy bonito, artista y abuelo, pero el CDAN cerró), en cierto modo pueden ayudar a resolver este conflicto que tenemos actualmente en nuestra relación con la naturaleza.

Se trata de una especie de demostración experimental, entre expresionista y paranoico-crítica, no ortodoxa. Consecuentemente, más que a la comprensión del oyente, aspiro a que quede una suerte de idea, de esperanza. Se trata, a fin de cuentas, de justificar, de dar sentido al acto de pintar el paisaje hoy en día. En un momento en el que incluso justificar la pervivencia de la pintura resulta complicado. Tal vez más que nunca en la historia, creo que se dice aquí, tiene sentido salir al campo a pintar. Para demostrar esto de una forma no ortodoxa, se parte de una especie de descripción apocalíptica de nuestra relación con el medio natural y se intenta llegar a una respuesta. Como es evidente, yo no puedo resolver racionalmente este conflicto. Por eso el texto toma forma de brainstorming: se busca una respuesta del inconsciente.

Citas.

A día de hoy, habría incluido otras cosas, como Hamish Fulton, o el libro Jardinosofía de Santiago Beruete. También, para establecer una relación paranoico-crítica más, la lectura de un número de la RO dedicado a la “neurociencia y libre albedrío”.

Yo soy la muerte; yo soy la vida: unos apuntes sobre la

pintura de paisaje en la era de la extinción masiva

Nos sentimos libres en la belleza porque los instintos sensibles están en armonía con las leyes de la razón. Nos sentimos libres en lo sublime porque los instintos sensibles no tienen influencia en la legislación de la razón.

Frederik Schiller

La conocida hipótesis Gaia de James E. Lovelock (1972) considera la Tierra y la vida que contiene como un sistema vivo integrado cuyos diversos componentes interaccionan y se influyen mutuamente. Una teoría que no se situaría muy lejos de la filosofía romántica de la naturaleza, “que defendía un principio de unidad de la naturaleza toda, que afectaba también a la comprensión de sus antítesis; esto es, toda su diversidad era necesario que se comprendiera a partir de la idea o condición libre de totalidad” [1], si no fuera porque el concepto de totalidad es hoy radicalmente otro y porque la actual objetividad científica permite que los sistemas se desarrollen al margen de consideraciones éticas: o sea, al margen del hombre. Esta teoría nos enfrentaría al hecho de que la Tierra funciona sola sin ningún problema: no nos necesita para nada. A diferencia de todas las demás criaturas, el hombre parece no encajar en su mecanismo, al que ahora llamamos ecosistema; y como no cumple ninguna función, interfiere lo quiera o no en el ciclo de la vida. Por si fuera poco, como especie (si es que puede llamársele así, puesto que no forma parte del ecosistema), ni es regulada por la naturaleza ni se regula sola: Gaia ya no puede fijar nuestro número porque, como sentenció Jacques Cousteau, “el hombre es demasiado rápido para la naturaleza”. Esta conciencia de la incompatibilidad y la culpa se abre insidiosamente paso actualmente, toda vez que muchos de los antiguos mitos que certificaban o trataban de explicar la especificidad o el valor de lo humano han perdido buena parte de su significación o su utilidad en tanto se afianzaban las verdades crueles y objetivas de la ciencia. Y no es fácil, ciertamente, rebatir el hecho de que somos la muerte: cada año desaparecen aproximadamente cien mil especies, un fenómeno sólo comparable a las mayores extinciones que ha sufrido la tierra desde que en ella surgió la vida hace millones de años. Y no existe ya la menor duda de que la causa es la actividad humana.

Estas cosas son conocidas; nos atañen, nos preocupan, todos reflexionamos sobre ellas y es probable que subyazcan en las obras de los pintores de la naturaleza: los pintores de paisajes. Incluso es posible que en ellas se deslicen, consciente o inconscientemente, algunas respuestas o propuestas… Al fin y al cabo, el artista es aquel que sabe transmutar sus emociones en símbolos, volviéndolas así fértiles y eficaces: “Éste es un lenguaje que el inconsciente comprende. En el análisis tradicional se trata de descifrar e interpretar en lenguaje corriente los mensajes enviados por el inconsciente. Yo actúo a la inversa: envío mensajes al inconsciente utilizando el lenguaje simbólico que le es propio”, dice el lúcido Jodorowsky [2].

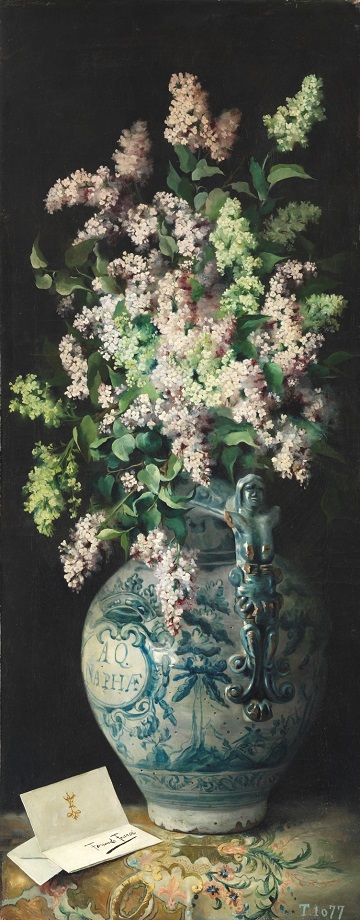

- El paisaje romántico

El paisaje como género pictórico surge en el romanticismo; inmediatamente antes, podríamos decir, de que la ciencia y la técnica inicien ese vertiginoso desarrollo que ha sobrepasado el lento y majestuoso ritmo de Gaia; pero en un momento, también, en el que ya empiezan a divisarse nuevos e insospechados territorios: “tal vez era posible que un cuerpo fuese reanimado; el galvanismo era un indicio que lo probaba…”, escribe Mary Shelley [3] cuando la Criatura empieza a cobrar vida en su juvenil mente. Esto genera en el artista romántico sentimientos contradictorios: su poder, limitado y prometeico, se opone al de la naturaleza y sus inquebrantables leyes. Para él, es esta un conjunto de fuerzas misteriosas y de símbolos: al pintarla practica la “religión del paisaje” (Carus) y la relaciona con la Divinidad o con alguna Fuerza que supera al hombre y que no obstante le instruye sobre sí mismo hablándole al oído: “el paisaje romántico es una mera ocasión para la proyección sentimental del ánimo del artista, para la expresión de la íntima e ingenua unidad del hombre y la naturaleza” [4]. Representa esta lo indómito y lo indomable; y lo incomprensible: esa complejidad es precisamente la raíz de su belleza sublime, no canónica y supraartística: “la grandeza de la creación es superior a cualquier perfección formal” [5]. Así, aunque el romántico exalta al hombre y, consciente de su genio creador, le canta a su epopeya, aún cree que ésta es una suerte de batalla perdida contra lo inefable.

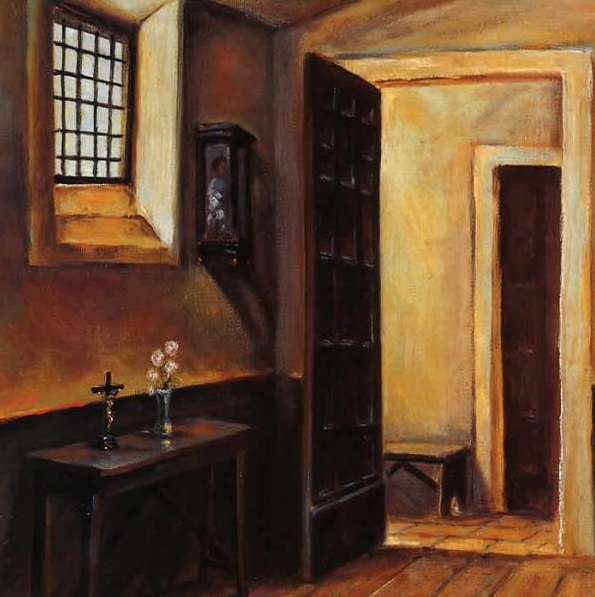

Probablemente no se hayan vuelto a escribir textos tan hermosos y certeros como los que los autores románticos dedicaron a la exaltación de la naturaleza y de su belleza. Uno de los ejemplos más destacados son las Cartas y anotaciones de Carl Gustav Carus (1789-1869) [6], médico, naturalista y pintor, gran admirador de Goethe y a quien se ha considerado como un verdadero filósofo de la naturaleza: “El artista que lleve en su corazón el arte del paisaje en su sentido más elevado, a quien, despreocupado de cuanto desea la inculta mayoría de los seres humanos, sólo le mueva su empeño en pos de las ideas divinas, aquel cuyo reino no puede ser de este mundo a pesar de que mire precisamente al mundo, en cuanto Naturaleza, con ojos llenos de amor, ha de practicar el desapego”. Y ¿qué es ese desapego? Nada menos que el desistimiento de los objetos, la austeridad, la pobreza: “la pretensión de bienes terrenales y la necesidad de los mismos será tanto más limitada cuanto más elevada la orientación del artista”. Terrible frase, que cobrará sentido al final de este artículo.

Pero ¿existe todavía aquella naturaleza, aquel paisaje? Para las generaciones que hoy pueblan la tierra, las cosas son muy distintas: unos han convivido con la posibilidad de un holocausto nuclear que significaba, sin más, la destrucción total del planeta en cuestión de horas; otros, pasablemente reducido el riesgo de una guerra global, con la certeza de que el actual modelo de desarrollo causa daños graves e irreversibles al medio ambiente. En ninguno de estos casos la Tierra parece superar claramente al hombre (por más que este, desde luego, caerá primero). Pero esto no es lo peor: repentinamente la naturaleza –y esto es crucial para el artista- enmudece: desmitificado el mito y abolido el pensamiento mágico (todo lo indemostrable ha sido relegado al territorio cada día más poblado e ingobernable de la superstición), se convierte en la enferma y arrugada epidermis de una Gaia automática cuyo canto ya no se escucha. Descubrimos horrorizados que Gaia es un desalmado cyborg: si nos remitimos a las tesis de Baudrillard sobre el simulacro tenderemos a ver lo que queda del mundo natural como un parque temático, como una gran reserva biológica; como un cadáver en vida. En este seudopaisaje, todo está domesticado (todo son bonsáis en un patético y siniestro remedo del Jardín del Edén): “El paisaje real de la modernidad es aquel espacio que queda acotado entre carreteras y tendidos eléctricos, cuando no es reducido a lo artificial como mero tiesto urbano”[7].

- Un dique frente a la cosificación: el paisajismo moderno

Desde finales del XIX, cuando precisamente desde la pintura de paisajes se inicia la reacción contra el modelo romántico, el arte ha venido reflejando, como no podía ser de otro modo, tanto estas mutaciones del paisaje como los nuevos fenómenos sociológicos y políticos que modificaron nuestra forma de percibirlo. Sin embargo, el arte del siglo XX representó una aventura formal y conceptual tan apasionante que a menudo las reflexiones sobre su propio sentido y evolución fueron consideradas como su único argumento genuino y verdadero: se suceden formalismos de todo pelaje –muchos de ellos, no figurativos- y el “tema” o el “asunto” es proscrito de la pintura y relegado a la categoría de anécdota por un arte redimido que, desde el cubismo, se complace en su condición de objeto autónomo. Se ha sugerido que tal culto al objeto (cuyo acaparamiento y multiplicación cimenta efectivamente la sociedad de consumo y la cultura del despilfarro) es de hecho reflejo de un proceso de cosificación de la naturaleza que persigue desvirtuarla y, con ella, al propio paisajismo: “Entre otros motivos, la modernidad abandona el paisaje porque el paisaje carece de límites concretos. La tarea de la modernidad se centra en la representación de objetos abarcables, con contornos. Así, se representan objetos, se construyen objetos, se encuentran objetos” [8]. Esta dulce endogamia –no muy distinta por lo demás de la que afectó a las demás áreas de la actividad humana en la era de la especialización– dio lugar a un divorcio entre arte y pueblo, tornándose aquel ininteligible del mismo modo que la ciencia y la tecnología empezaron a desarrollarse sólo en los grandes laboratorios y a ser entendidas sólo por especialistas.

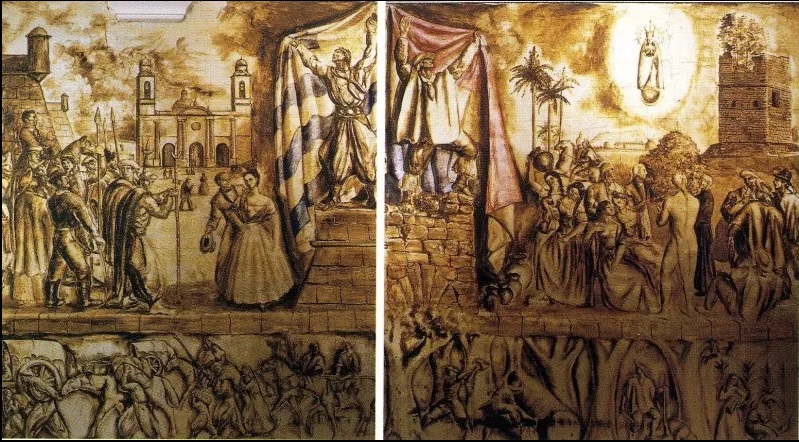

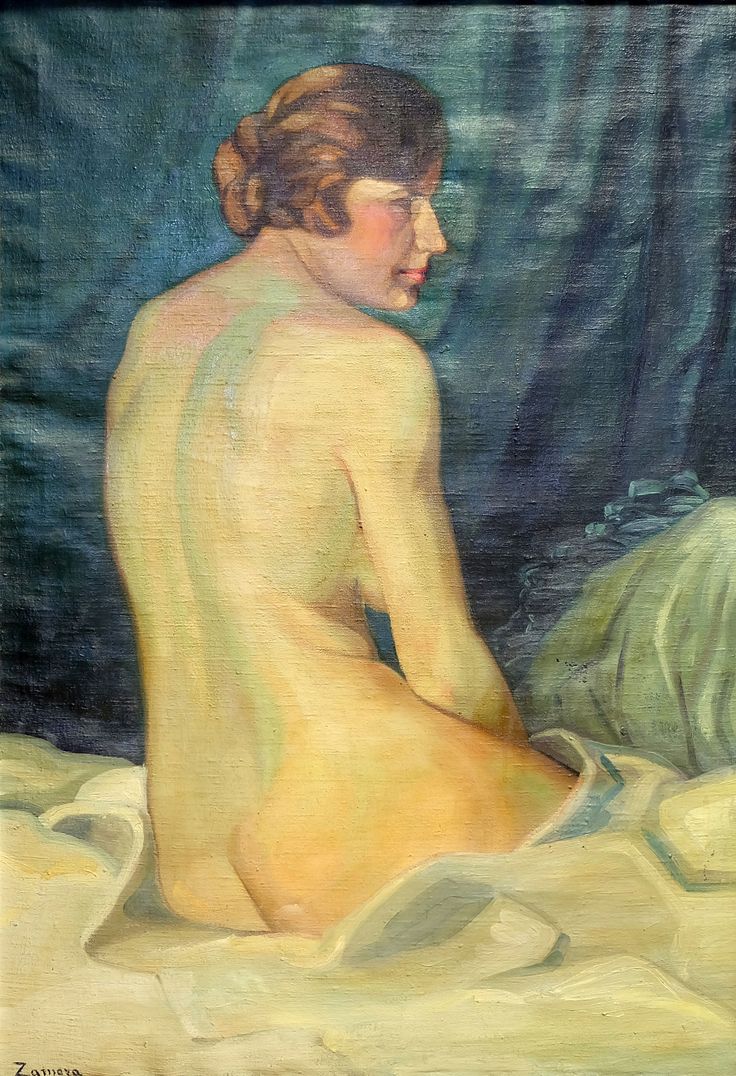

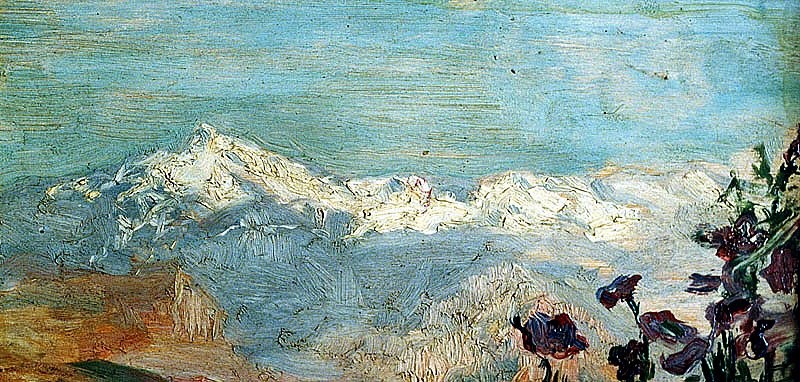

El introductor del paisaje como género pictórico en España es Carlos de Haes (1826-1898), pintor de corte naturalista formado en Bélgica que, desde su Cátedra en la Academia de Bellas artes de San Fernando, abogó por el acercamiento objetivo a la naturaleza y las bondades del pleinairismo, forzando así además la transición del paisajismo romántico al impresionismo: “Bastóle para destruir las anticuadas tendencias decir, cuidando eso sí de unir el ejemplo a la palabra, que el estudio de la naturaleza en pleno campo alejaría a los pintores de las negruras de los estudios en que trabajaban y la evolución se hizo, siendo de Haes la gloria toda” [9]. A lo largo de sus casi cuarenta años de docencia tuvo centenares de alumnos, de entre los que tan sólo destacan hoy Darío de Regoyos, Aureliano de Beruete y el algo más joven Agustín Riancho; porque para entonces, irrumpía ya la verdadera modernidad, los artistas jóvenes viajaban en masa a un París efervescente -dando origen a la llamada École de Paris (la expresión es de Zervos) de Pancho Cossío, Monsieur Bores, etc..- y se fraguaba un arte nuevo (expresión de d’Ors) que no sólo abolía los géneros, sino el arte mismo (Duchamp, 1917). Muchos grandes posimpresionistas fueron relegados al olvido. Por eso fue tan importante, para el mantenimiento de una renovada tradición paisajística en España, la volátil Escuela de Vallecas.

Nace esta en 1925 del encuentro –con ocasión de la famosa Exposición de Artistas Ibéricos de aquel año- de dos artistas que, precisamente, habían optado por quedarse en España nada menos que “con el deliberado propósito de poner en pie el nuevo arte nacional que compitiera con el de París” (frase de Alberto): el pintor Benjamín Palencia y el escultor Alberto Sánchez, ambos tan próximos al surrealismo como a los paisajistas modernos (especialmente los vascos, Zubiaurre, Arteta, Regoyos, Echevarría, Iturrino…) y, sobre todo, fascinados por la España rural: “Alberto Sánchez y Benjamín Palencia recorren en largas caminatas los alrededores de Madrid, fijando su atención en los accidentes del terreno, en las piedras, incluso en los objetos inservibles que para ambos artistas, pero sobre todo para Alberto, constituyen la base de un novedoso alfabeto de formas” [10]. En un poético manifiesto proclama este: “Me dicen: la ciudad. Y yo respondo…: el campo. Con las emociones que dan las gredas, las arenas y los cuarzos: con las tierras de almagra alcalaínas, oliendo a mejorana, entre vegetales de sándalo, con las hojas secas de lija, y un arroyo de juncos con puntos de acero galvanizado; con las tierras de alcaén de la Sagra toledana y los olivos, de tordos negros cuajados; también un sapo venenoso con amargor de retama y sabor de rana viva; y en el río, un pez saltando perseguido de lombrices… que a todo ello lo mojan las lluvias y el sol lo vuelve cieno; que todo tenga olor de tormentas y de rayos partiendo higueras; que se vuelva verde de légamo el picotazo de un mosquito…” [11].

Alberto y Palencia logran en aquellos años reunir a un pequeño grupo de artistas (el gran J. M. Díaz Caneja, cuya obra sigue plenamente vigente, la surrealista Maruja Mallo…) y de intelectuales y poetas como Lorca y Alberti, pero lo cierto es que, como señaló ya Carlos Areán, “la Escuela de Vallecas tuvo más importancia todavía como mantenedora de un clima que como posibilidad de acción coordinada”: la guerra interrumpe la aventura vallecana y su semilla germina realmente hacia 1939, cuando un grupo de jóvenes artistas que se había formado bajo la tutela de Daniel Vázquez Díaz y en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, entra en contacto con un Palencia maduro (Alberto se había exiliado), respetado y ya exclusivamente paisajista.

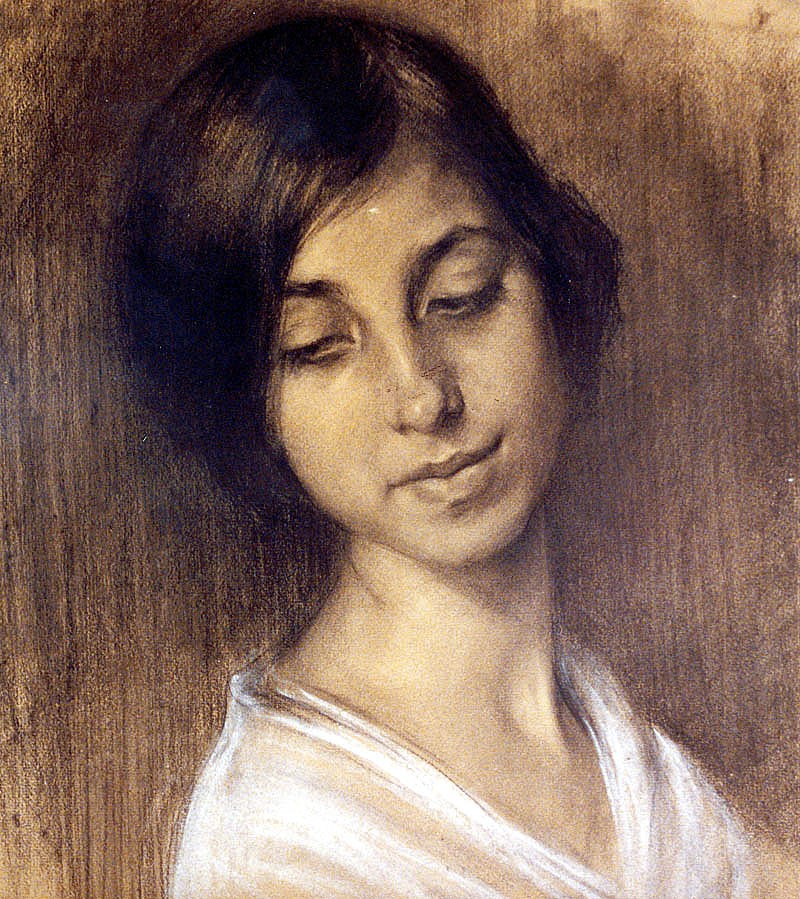

Los administradores de este legado fueron Álvaro Delgado, Cirilo Martínez Novillo, Luis García Ochoa, Menchu Gal, Agustín Redondela, Francisco San José y algunos otros componentes del núcleo de la Escuela de Madrid. No cabe duda de que tanto su firme compromiso con la figuración renovada en medio de la tempestad informalista como su adentrarse en el paisaje español –sin descuido de las tradiciones y de las gentes- favorecieron el desarrollo de una entera generación de artistas que trabajó entre los años cuarenta y setenta. El propio Martínez Cerezo, en la que sigue pareciéndome la obra definitiva sobre la Escuela [12], incluye en ella a los más eminentes paisajistas españoles de las últimas décadas –Ortega Muñoz, Díaz Caneja, Gregorio del Olmo, Vaquero Palacios, etc…- pero también a dos centenares de artistas figurativos que mantienen con la Escuela lazos diversos, ya sean generacionales o estilísticos: Alcaín, Alcorlo, Barjola, Estruga, Guijarro, Paredes Jardiel, Úbeda, Cristino de Vera, Zarco…

Por su parte, los llamados realistas o hiperrealistas españoles que triunfaron en los años sesenta exploran ese nuevo paisaje, domesticado e inevitablemente degradado, nada bello y nada pintoresco, que es la urbe. Por sí mismo, este diálogo que los artistas establecen entre el género del paisaje tradicional y el retrato de ese nuevo -e “indigno de ser pintado”- entorno al que fueron arrojados millones de españoles en los años del desarrollismo, constituye sin duda una reflexión sobre la acelerada domesticación del paisaje y sus consecuencias para el hombre y para el arte. Pero lo que subyace en sus obras –especialmente en las de sus primeras épocas, que son por ello las más interesantes- es de hecho esa conmoción que causa en el emigrante el encuentro con el nuevo entorno, cuando no una añoranza del mundo rural: Cristóbal Toral se hace famoso con sus estaciones, sus salas de espera y, sobre todo, con esas ajadas maletas, reventadas y encordadas, convertidas en símbolo del desarraigo; Eduardo Naranjo, con sus viejas fotografías… Y a la casa familiar, en el pueblo o la pequeña ciudad de provincias, regresan Antonio López, Manuel Villaseñor y los hermanos López Hernández para pintar algunas de sus obras más conocidas… Todos ellos, cuando miran la ciudad, ven esa soledad, esa deshumanización, esa sensación de pérdida y vacío que son consustanciales a la sociedad de consumo y que se manifiestan en sus grises templos: la fábrica, el suburbio, el apartamento, el metro… Los antropólogos han demostrado que ciertos mecanismos mentales, un vocabulario específico, fuertes y arcanos lazos afectivos entre el hombre y la naturaleza, desaparecen efectivamente cuando este se ve atrapado en un entorno artificial y urbano, provocando su pérdida una sensación de orfandad y desesperanza: “No hay tampoco quien no sienta la belleza del campo en su natural sencillez: espectáculo consolador para el alma del artista, especialmente para el que vive en las grandes poblaciones, donde todo es contrario al natural, donde es artificial cuanto nos rodea, donde hasta nosotros mismos nos constituimos en seres artificiales” [13], decíase ya en el siglo XIX.

Pero en cualquier caso, importan aquí las dramáticas consecuencias que la domesticación del paisaje acarrea para el alma humana, no para el medio natural; mientras que hoy, la situación se ha vuelto tan preocupante que tendemos inconscientemente a pensar lo contrario: “En ciertas corrientes ecologistas desviatorias se apuesta en primer término a la naturaleza en lugar del hombre. Ya no predican que el desastre ecológico es desastre, justamente, porque hace peligrar a la humanidad sino porque el ser humano ha atentado contra la naturaleza. (…) Estas corrientes se inscriben también en el anti-humanismo porque en el fondo desprecian al ser humano. Sus mentores se desprecian a sí mismos, reflejando las tendencias nihilistas y suicidas a la moda” [14].

Todos los realistas españoles tratan hoy el paisaje, tanto rural como urbano, y sus sensibilidades abarcan un amplio espectro, que va desde lo crudo y descarnado (Roberto González Fernández), hasta el lirismo (Carmen Laffón) pasando por la recuperación de cierta visión academicista (Muñoz Vera y su Escuela de Chinchón) o romántica (José Manuel Ballester). A ellos se les sumarían los hoy llamados neometafísicos, más proclives a lo imaginario y preocupados por formas de soledad y de vacío que nos trasladan al territorio de lo enigmático o lo presentido. Y debemos mencionar aquí, aunque obviamente su estudio excede el ámbito de este artículo, esa forma no tradicional –mas sí pictórica- de tratar el paisaje que floreció a finales de los 60 y que se conoce como Land Art o Earth Art: “más que representarlo, un gran número de artistas prefirieron entrar en él, emplear sus materiales y trabajar con sus elementos más sobresalientes. No describían el paisaje sino que lo comprometían, su arte no era del paisaje sino en el paisaje” [15]. El Land Art es arte ecológico en estado muy puro y, como se ha dicho a menudo, no es crítico, ni reivindicativo, ni participa de ese “anti-humanismo” que define Silo.

Sin embargo, ni conceptual ni técnicamente puede relacionarse a los artistas adscritos a estas corrientes con la pintura expresionista de la mayoría de los llamados nuevos paisajistas españoles: la real y tangible tradición paisajística en España la perpetúan en mi opinión aquellos a los que a menudo he considerado como los herederos de la Escuela de Madrid y que lo son, precisamente, porque su pintura nace del amor al paisaje (especialmente el ibérico), del respeto a la tradición pictórica española –que no al cuadro-objeto-, del sentimiento del paisaje y al dictado del paisaje. Todos ellos, por lo demás, enfatizan, transforman y deforman; todos se hallan formalmente próximos al expresionismo y, pese a la distancia que les separa de él –la industria del arte abre abismos-, suelen admirar a ese gran expresionista y pintor de la Tierra que es Barceló, deudor él mismo de la tradición alemana.

- El paisajismo hoy

Este paisajismo español actual le debe mucho a José Sánchez-Carralero, Catedrático de Paisaje en la madrileña Facultad de San Fernando, hombre culto, nada torpe en el manejo de letras y palabras e insobornable pintor, que ha dejado a lo largo de su trayectoria su huella en una entera generación de pintores además de numerosos testimonios de su ideario. Para él, “la pintura de paisaje brinda grandes posibilidades de libertad, posibilidades que han aprovechado tanto los pintores cómodos y vacíos como los más exigentes y creativos. (…) Los responsables de lo que representa la libertad creativa han aceptado y entendido el paisaje como un reto, dejando con sus obras grandes aportaciones que han ayudado a modificar nuestra visión para sentir y entender mejor el acontecimiento natural que nos rodea”. Tanto el acercamiento amoroso a la naturaleza como la búsqueda de la belleza son para él vías de conocimiento puesto que “cada hombre, en la medida en que desarrolle sus potencialidades y su comprensión de la naturaleza en relación con su yo, así colaborará a construir positivamente tanto a la naturaleza como a sí mismo, dependiendo de ello su trascendencia y su felicidad, el ser o no ser. Esta comprensión le llevará a entender la vida bajo el signo del amor, surgiendo de este modo las actitudes necesariamente bellas, es decir la actitud estética” (en parecidos términos se expresa, como veremos, Stefano Zecchi). Y, al final de su Olvidar lo aprendido [16], sugiere algo que es de interés para nuestra tesis: “generalmente, la temática del paisaje apareció de manera más o menos generalizada y significativa en momentos coincidentes con una visión filosófica del hombre basada en la desegolatrización, orientada hacia la apertura e integración con el entorno, tanto inmediato como cosmogónico; abarcando lo tangible y lo intangible, la poesía y el misterio”. Es decir, que el paisajismo es y crea cosmogonía.

En la estela de Carralero o de José Mª Rueda, impulsores de unas ya míticas becas, se sitúa toda una generación de pintores expresionistas que han hecho del paisaje el eje de su producción pictórica y desde finales de los ochenta varias galerías promocionan con éxito a estos jóvenes, la mayoría de los cuales realizó su primera individual antes de licenciarse. Los caracteriza ese mismo ascetismo, esa austeridad, ese contagiarse la tela de la severidad del paisaje ibérico, que hallamos en los pintores de la Joven Escuela Madrileña y que, evidentemente, no participan de esa visión pesimista de la naturaleza que hemos ido construyendo a lo largo de las últimas décadas. Lo que cuadros como los suyos nos devuelven es, al contrario, esa cierta plenitud o ese gozo que embarga al hombre cuando se sumerge en la naturaleza: una drástica reducción de la ansiedad, una puesta en marcha del mecanismo atrofiado, un afloramiento de pensamientos olvidados… El arte oficial, en cambio, tiende a ser urbano y a adaptarse a los gustos y los tiempos del urbanita: “La ciudad es el objeto del arte porque sólo en ella se puede experimentar y producir lo moderno, que es un conjunto de hechos fugitivos, instantáneos, fragmentarios y sin continuidad; lo que estaría muy bien si no fuera porque todo esto no tiene más que un posible destinatario, un personaje capaz de ver rápidamente y sacar significados provisionales de sus observaciones, así como de interpretar el grupo del que forma parte, la multitud, y su única patria, la ciudad” [17].

- La hora de los encuentros

A medida que se desarrolla la antítesis (se ha partido, recordémoslo, de la improbable existencia del paisaje en la era de la total cosificación de la naturaleza), hay una palabra que empieza a aparecer insistentemente, emergiendo de los textos y de la actitud misma de todos esos solitarios que, desde hace casi dos siglos, salen al campo pertrechados con sus lienzos y pinceles: libertad, sí, ya se ha dicho; pero esa es inherente al artista y se supone que a todo hombre en el agrietado mundo libre que nos legó la Ilustración; la palabra, de uso mucho más incómodo, es amor. “Ya es hora de que comience una conquista inversa, la de nosotros mismos por nuestras más amables potencialidades y no la del entorno y los otros. Una conquista que no se salde con la aculturación sino con cultura, ésa que es sencillamente amor y respeto a lo que somos y a lo que nos permite ser” [18], decía Joaquín Araújo precisamente en la casa de uno de los artistas que con mayor prontitud y clarividencia planteó la necesidad de un nuevo modelo urbanístico amoroso y respetuoso: César Manrique, celoso guardián de Lanzarote, mecenas, y pionero de la arquitectura ecológica.

Discurso aquel del que abusaré ahora porque representa el reverso luminoso de la siniestra y deprimente tesis, la niega, la desbarata punto por punto: “sólo liberándonos de una tiranía autoimpuesta, como es la de valorar al tiempo a través de la velocidad en consumirlo, podremos acercarnos a una de las facetas más constructivas del hecho de estar vivo: disfrutar de la lentitud”; acompasamos ya nuestro andar a lo que llamé el ritmo majestuoso de Gaia; y de paso, al de Luis González Robles, el exquisito comisario que fabricó el mito del informalismo español: “el hombre que corre pierde la dignidad”, le dijo una vez al joven y estresado crítico; así, el dandysmo es ecología, porque es cultura y placer de vivir: lo que Araújo llama “artistización, es decir, la recuperación de la belleza de la Naturaleza y de nuestras conductas en ella”. ¿Se necesita más? “El sentimiento de la naturaleza, el amor culto y sereno a los entornos naturales, es la cima de la civilización y de la Cultura”, afirmaba Unamuno hace más de medio siglo; “lo más importante de la obra de arte no es la técnica, sino el palpitar que de amor a la humanidad tenga la obra”, sentencia Henry Moore… Y Roger Garaudy, al que invoca Araújo: para salir del impasse tenemos que “contemplar a nuestro planeta como lo que es: una verdadera obra de arte; pero al mismo tiempo, empezar a contemplarnos a nosotros mismos como los artistas que vamos a culminar esa obra de arte”; y con razón, exclama: “¡Cómo concuerda la trayectoria de César Manrique con esta apreciación!”…

Porque es tiempo ya de felices reencuentros, de luz y aire: ahí están, en lugar destacado, los pioneros, artífices de las primeras agrupaciones de paisajistas: “Propio es en efecto de nuestra organización amar la naturaleza, y recrearnos con la vista de los árboles y las flores, de los montes y de los valles, en cuya presencia respira el alma con esa expansión a que no le es dado entregarse en medio del tráfago mundanal y encerrada en el recinto de las ciudades” [19]; junto a ellos –qué importan los siglos-, los artífices del Land Art, que “se rebelan contra la tiranía de los entes abstractos, desprovistos de expresión y emotividad, recuperando la naturaleza y el paisaje para el arte” (Maderuelo), o los hábiles especialistas de la pintura rápida, que llegada la primavera son convocados a innumerables certámenes por toda la geografía española y efectivamente la recorren, a menudo con sus familias, reencontrándose ellos mismos con ese campo del que viven y con sus muchos compañeros de fatigas; aquí está también, presidiendo acaso la reunión, la ciencia nueva, accesible y hermosa: “Por ello Ecología es una ciencia con alma, es una ciencia para la vida, es la ciencia de los puentes y no de las fronteras, de la sutura y no de la saturación, del encuentro con la adolescencia común de la humanidad que es la Naturaleza. Es la ciencia por fin de todos y no de una elite o un puñado de elegidos (…). Es, al fin, una ciencia filosófica, es una filosofía de la ciencia. En muchos sentidos entronca con enfoques propios del humanismo. E, incluso, destroza el apabullante dominio de la especialidad y dignifica el generalismo” (Araújo); y a su lado, el humanismo de Giorgione, que es la luz de Carralero, maestro de paisajistas del siglo XXI: “Este provocó un importante cambio, una decisiva renovación que supuso el abandono de un mundo egocéntrico, que terminó secándose en sí mismo, y cuyo principal protagonista en pintura era la figura humana. (…) Giorgione invirtió este protagonismo, hasta entonces fundamental, pasando la figura humana a ser un elemento más de la naturaleza y todo, a su vez, bajo el denominador común de luz totalizadora como enfoque de un mundo abierto y poético, en el que el hombre abandona su incuestionabilidad y prioridad sobre el cosmos para incorporarse desde su humilde pero importante pequeñez” [20]…

Y están los jóvenes paisajistas, certificando que “la entrega artística sin concesiones da libertad” y que la creación es un acto poético, máxima expresión de la subjetividad, testimonio de una inocencia y una pureza que no han de sernos arrebatadas. Unos simplemente en su jardín, espacio natural protegido y hecho a su medida que no por ello deja de ser naturaleza, el hogar acogedor del hombre (porque también en el Romanticismo nace ese otro paisajismo que es la cultura del parque y el jardín); otros, en algún lugar de ese paisaje español que aún los llama. Toda esta pintura no es alegre –ningún expresionismo lo es- y tiende a tornarse oscura: los fantasmas existen –y aprenden rápido-, como existe el desgarro en la Tierra y el Hombre. Pero poco importa porque sabemos ya que su melancolía no es el Social Anxiety Disorder que repentinamente se apodera del urbanita. Al contrario, con su pintar visceral, con su trémulo gesto, con su emoción vertida, el artista desenmascara cuanto de falaz hay en el fatalismo nihilista que, como reptil, se infiltró en el alma humana a lo largo del siglo XX: “nos sentimos culpables de la degradación del mundo, pero no nos sentimos responsables de su belleza”, se lamenta Zecchi [21].

¿Culpables? La negatividad moderna mallarméana ha degenerado, en las sociedades aburguesadas, en una cultura de la queja y esta a su vez, a medida que crecía monstruosamente la industria mediático-propagandística, en una cultura de la admonición que se dota de una sólida coartada moral a la que damos el nombre lamentable de “concienciación” (es decir, reprobación o reproche): concienciar al prójimo de lo que a uno le molesta o le interesa resulta más rentable que actuar uno mismo, ya que lo primero se lleva a cabo a través de un canal o de un grupo de presión (ambos de pago) y lo segundo, directamente y en silencio; políticos, funcionarios, comunicadores y artistas, convertidos en profesionales de la concienciación más o menos masiva y fatalmente estéril, contribuyen a la propagación de un paralizante sentimiento de culpa.

Y será precisamente esto lo que nos permita distinguir a quienes aspiran a construirse a sí mismos en armonía con la naturaleza participando así de la inaplazable estetización del mundo, de aquellos otros que se limitan a diseccionar la angustia causada por una pesadilla que –nunca mejor dicho- es artificial, cuando no a perpetuar la farsa desde su privilegiada posición de concienciadores; a los artistas y los poetas de los oportunistas fabricantes de lustrosos objetos sin alma destinados al ególatra ensimismado, ansioso y velocísimo que se ahoga en su montón de cosas. Y será esto, también, lo que nos permitirá justificar, no tanto la indiscutible existencia de un paisaje malherido pero vivo que tal vez haya sido puesto ahí, no para sino por nosotros, cuanto la necesidad de curarnos nosotros ensanchando nuestra percepción: “la experiencia de la belleza es un tipo de conocimiento que el nihilismo de este siglo nos ha negado”, escribe Zecchi, sugiriendo así que la vía clausurada era y es nada menos que un maravillarse, que el verdadero aprendizaje de la vida sólo es posible en el más hermoso de los paisajes…

Así, tanto la Gaia desalmada que resulta de una visión perfectamente objetiva de la naturaleza, sofisticado perpetuum mobile hecho a imagen de una utópica infinitud de la que, paradójicamente, se descree, como la Gaia-cyborg, retrato de nuestro moderno y reciente modus vivendi acelerado y despilfarrador, son de hecho los monstruosos productos de una misma pesadilla –el antiguo sueño de la razón– y, como tales, irreales visiones. Se desvanecen éstas cuando irrumpe el ser ausente y dado al olvido de su condición -“acuérdense de sí mismos”, les decía siempre a sus discípulos el extraño señor Gurdjieff-, cuya inteligencia ha de permitirle, no sólo buscar y hallar su lugar y su razón de ser en el Universo, sino hacerlo con tanta elegancia que su respuesta son y serán las más bellas obras de arte y las más inspiradas palabras. Aparece aquí el veneciano Giorgione, protagonista de ese último capítulo, “breve esbozo de lo que me gustaría que fuera un amplio estudio que desearía abordar algún día” del libro de Carralero; nos reencontramos con los escritores y pintores románticos, valerosos y frágiles juguetes de lo inefable, persuadidos de la “íntima e ingenua unidad del hombre y la naturaleza”; con el Carus que predica la renuncia a los bienes materiales, con los paisajistas españoles del XIX, conscientes ya -¡tan pronto..!- de que la ciudad es sucia y ruidosa morada, indigna del alma; con sus continuadores madrileños, descubridores de ese paisaje español hecho de tierras y gentes que hechizó ya a George Borrow, Jorgito el inglés, el romántico viajero; con las creaciones de César Manrique, que acaso hayan de ser vistas en la nueva era como los ingenuos balbuceos del niño que quiere crecer.

Porque el pintor de paisajes, desde su humilde posición frente a la grandeza del mundo natural y al discurso artístico dominante, celebra el amoroso encuentro con la naturaleza y manifiesta con y en su obra que, si bien el hombre es especie superior, no significa esto que el resto de las criaturas sean incapaces de dar respuesta a sus inquietudes, sus problemas y sus necesidades estéticas: el objeto, fetichizado por el dadaísmo hace casi cien años y reducido a la condición de fétido urinario por el más lúcido de sus manipuladores, no nos da nada, no nos habla de lo Otro; sólo nos retrata tal y como somos en nuestro mundo de objetos. El paisajista en cambio, como depositario de un legado pictórico típicamente romántico, sabe de la voz de la naturaleza y participa así de un posible humanismo de raíz ecologista que se abre a una nueva edad. Esta es, en definitiva, la situación del paisajismo en la era de la extinción masiva. Como no podía ser de otro modo: lo contrario hubiera significado que el arte era otra gran mentira; que el artista no lo convoca; que la Naturaleza no fue siempre su maestra; que a través suyo no se abre paso la voz de la Tierra. Esa que desde antiguo le atrae hacia sí, no para dictarle urgentes medidas, ni para convertirle en un concienciador más, sino para darle la brisa, el aroma, el canto, el color y el consuelo.

Javier Rubio Nomblot

[1] Javier Arnaldo. Prólogo a: Carl Gustav Carus. Cartas y anotaciones sobre la pintura de paisaje. Visor Dis, Madrid, 1992.

[2] Alejandro Jodorowsky. Psicomagia. Random House Mondadori, Barcelona, 2005.

[3] Mary B. Shelley. Frankenstein o el moderno Prometeo. Prólogo a la edición de 1831.

[4] F. C. Serraller y Á. González. Paisaje español entre el realismo y el impresionismo. Cat. Galería Multitud, Madrid, 1976.

[5] Anónimo (Pseudo Longino). Sobre lo sublime. Bosch, Barcelona, 1977.

[6] Carl Gustav Carus. Op. Cit..

[7] Javier Maderuelo. Nuevas visiones de lo pintoresco. El paisaje como arte. Fundación César Manrique, Lanzarote, 1996.

[8] Ibíd.

[9] Jaime Morera. Citado por F. C. Serraller y Á. González. Op. Cit. Conviene recordar, no obstante, que la existencia de un verdadero impresionismo en España es muy dudosa.

[10] Raúl Chávarri. Mito y realidad de la Escuela de Vallecas, Madrid, 1975.

[11] Publicado en la revista Artes en 1933. Recogido en: Enrique Azcoaga. Alberto. Ministerio de Educación y Ciencia, 1974.

[12] Antonio Martínez Cerezo. La Escuela de Madrid. Ibérico Europea de Ediciones, Madrid, 1977.

[13] Federico de Madrazo, 1872. Citado por F. C. Serraller y Á. González. Op. Cit.

[14] Silo. Obras Completas (Vol I),

[15] John Beardsley, 1984. Citado por Javier Maderuelo. Nuevas visiones de lo pintoresco. El paisaje como arte. Fundación César Manrique, Lanzarote, 1996.

[16] José Sánchez-Carralero. Olvidar lo aprendido. Junta de Castilla y León, 2000.

[17] Horacio Fernández. Ciudad. Cat. Photo España, Madrid, 2005.

[18] Joaquín Araújo. La cultura ecológica. Fundación César Manrique, Lanzarote, 1995.

[19] Nicolás Gato de Lema, 1858. Citado en: F. Calvo Serraller y Ángel González. Op. Cit.

[20] J. S Carralero. Op. Cit.

[21] Stefano Zecchi. La belleza. Tecnos, Madrid, 1994.