Por Mª Dolores Barreda Pérez

Los Directores de la Gaceta de Bellas Artes

de la Asociación Española de Pintores y Escultores

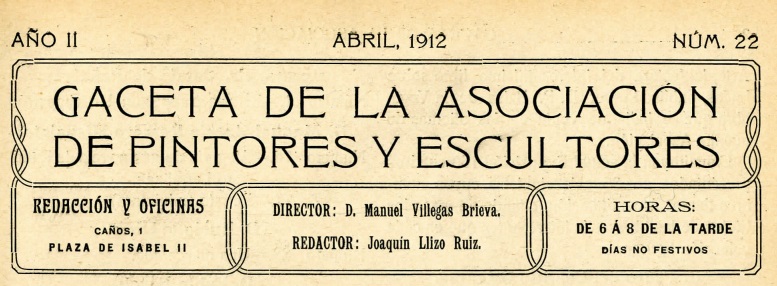

La Gaceta de Bellas Artes 1911-1912

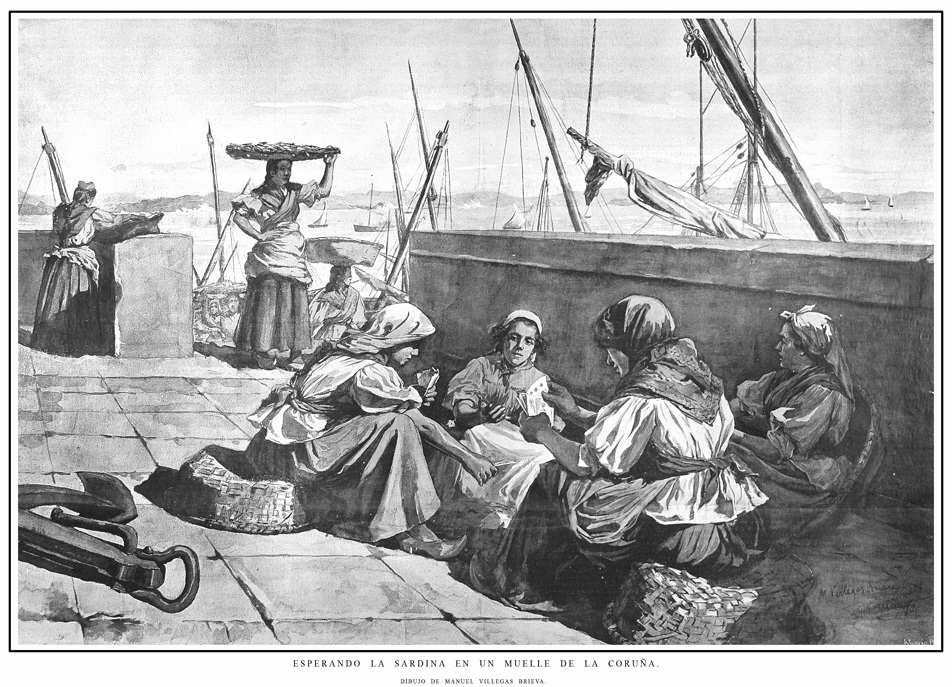

Pese a que oficialmente no apareciera como Director de la Gaceta de Bellas Artes, Joaquín Llizo Ruiz sí estuvo presente en la cabecera de la revista como Redactor, junto a Manuel Villegas Brieva.

Teniendo en cuenta que Llizo era periodista y Manuel Villegas Brieva era pintor, bien podemos afirmar que el peso de la publicación recaería en el periodista, ya que en sus números aparecen más noticias relacionadas con el arte y los artistas en forma de narraciones cortas, que podríamos calificar de información “pura y dura”.

Permaneció en la cabecera de la Gaceta de la Asociación Española de Pintores y Escultores como Redactor, desde abril de 1912 hasta el número 27 correspondiente a septiembre de 1912.

Durante ese tiempo, la Gaceta tenía la redacción y las oficinas en la calle Caños, I, Plaza de Isabel II, y atendía en horario de 6 a 8 de la tarde, “días no festivos”.

En los números en los que figuró Llizo, se recogían bastantes informaciones del extranjero, sobre todo de exposiciones y aperturas de nuevos museos por todo el mundo, bajo el epígrafe de “Crónicas de Arte extranjeras”, así como noticias arqueológicas, distintas de la venta de cuadros y colecciones, subastas y otros temas de interés nacional como lo fue la suscripción popular iniciada para evitar la venta y salida de España del cuadro “La Adoración de los Reyes”, de Van der-Goes, conservado en Monforte y que finalmente fue adquirido por Alemania.

JOAQUÍN LLIZO RUIZ

Joaquín Llizo Ruiz fue un periodista malagueño nacido en 1885.

Una vez terminados sus estudios, comenzó a trabajar en periódicos de provincias, hasta que finalmente se traslada a Madrid para trabajar en el diario ABC.

Más tarde, dejaría el diario para ser el encargado de la información política y de trabajos interiores de redacción del periódico El Sol.

Escritor políglota, siempre estuvo muy interesado por la cultura, realizando diversas traducciones de obras de teatro.

Pero, fuera de su etapa profesional como periodista, Joaquín Llizo, fue el protagonista de un acontecimiento excepcional, por el cual pasó a la historia.

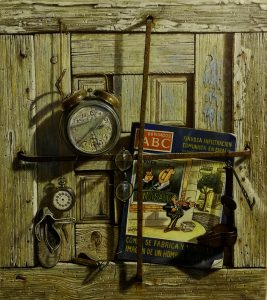

Primera cabecera de la Gaceta en la que aparece Joaquín Llizo Ruiz

En miércoles 2 de diciembre de 1930, en una mañana en la que el malagueño Joaquín Llizo, de 45 años, casado, sin hijos y pluriempleado (periodista y secretario particular del director de la Compañía Arrendataria de Tabacos), se plantó delante del Presidente del Gobierno, General Dámaso Berenguer, sacó una pistola, que apuntó al suelo, y tras pronunciar las siguientes palabras, “Ésta es una demostración enérgica e incruenta contra el régimen que usted representa”, disparó.

A Joaquín Llizo, mientras los agentes de policía más cercanos corren a neutralizarlo, le hubiera dado tiempo para realizar otro disparo, pero no lo hizo, sino que se limitó a esperar a que los agentes lo detuvieran.

Cuando se lo llevaban, el Presidente de Gobierno, se metió en el ascensor y tranquilizó a los periodistas, todavía en estado de shock, con las siguientes palabras: “No se preocupen, señores, que no ha pasado nada. Esto sólo puede ser obra de un perturbado.”

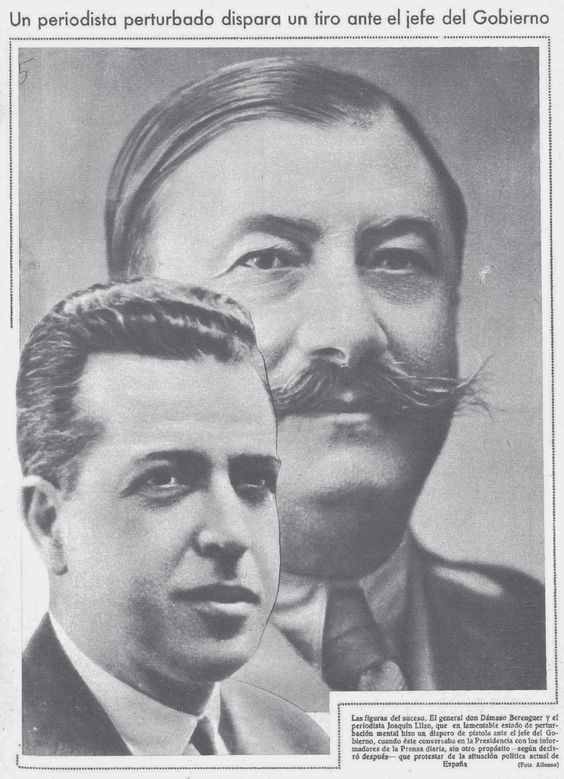

Toda España no daba crédito de lo sucedido, y en la prensa se dijo que Joaquín Llizo no estaba bien mentalmente y que había mostrado pulsiones suicidas y que incluso eminentes psiquiatras, como el Doctor Marañón, aconsejaban su ingreso en un manicomio.

Pero el periodista fue en todo momento plenamente consciente de sus actos. Esto se sabe gracias a dos circunstancias: la carta que le dejó a su jefe, el director del diario El Sol antes de cometer el suceso, acompañada de su carné de prensa y sus tarjetas; y la segunda, una declaración escrita que llevaba encima en el momento de la detención. El texto que le dejó a Félix Lorenzo, su superior en el periódico El Sol, fue el siguiente:

“Mi querido director:

Un motivo esencial de delicadeza hacia la profesión me obliga a dimitir mi puesto de redactor de este periódico. No es que yo vaya a realizar nada indigno. Pero sí lo sería el ponerme hoy en contacto con varios periodistas sin decirles que no estoy entre ellos como compañero, porque a ampararme en ellos, es decir, en la profesión, equivaldría mi silencio. Tengo la esperanza de volver junto a usted, junto a ustedes. Mas por lo pronto remito adjunto mi carné y hasta mis tarjetas. Sólo conservo una en la que tacho la línea que dice “Redactor de El Sol”. Ojalá no haga la fatalidad que aquella esperanza deje de cumplirse. Para todos los de la casa, abrazos míos, y usted reciba otro de su muy agradecido e incondicional. Joaquín Llizo”.

Por otro lado, la declaración que llevaba consigo decía lo siguiente:

“Declaro mi propósito de realizar una demostración enérgica e incruenta contra el capitalismo delincuente, personificado en uno de sus más característicos representantes. Entiéndase por capitalismo delincuente el explotador del trabajo y usurpador del Poder Público. Con un simulacro de violencia demostraré precisamente mi repugnancia, ya que podré y no querré consumarla; pero este mismo simulacro probará mi resuelta actitud contra la iniquidad. Conmigo tiene complicidad toda la opinión sana y valerosa del mundo entero. Aspiro a la justicia y a la libertad igualitarias”.

Este último mensaje muestra que Joaquín Llizo se convirtió al anarquismo, a pesar de repugnarle la violencia, por lo que su único objetivo era asustar al Presidente del Gobierno, pero sin dañarle.

Según aseguraron los periódicos de la época, Joaquín Llizo jamás había militado en partido político alguno. Estaba bien conceptuado por sus dotes de inteligencia, honradez y laboriosidad, estuvo varios años en la redacción de ABC, desde donde pasó a la de El Sol, desempeñando allí diversos puestos como el de confeccionador de ediciones.

Tenía además un destino en la Tabacalera, y entre el personal de oficinas de ésta, gozaba de generales simpatías. En sus opiniones era muy moderado y siempre se mostró enemigo de estridencias y radicalismos ideológicos.

Diversas contrariedades de orden personal y particular habrían ensombrecido su carácter, que todos dicen era de natural abierto y expansivo.

Tal y como refleja la prensa de la época, tras su detención, el ex redactor cayó en el estado de postración mental, entristecido por lo que había hecho. Desde aquel acontecimiento, nada más se volvió a saber ya sobre Joaquín Llizo.

Esta es la reconstrucción, a partir de las crónicas periodísticas, de la película de los acontecimientos que tuvieron lugar el miércoles 2 de diciembre de 1930. Joaquín Llizo tiene todo planeado para que el Director del diario El Sol, Félix Lorenzo, reciba su carta exactamente a las cinco y media de la tarde, la hora a la que tenía previsto consumar su plan. El servicio de la mensajería de Continental Express de la glorieta de Bilbao no resultó ser muy diligente, y teniendo en cuenta que la calle Larra le quedaba a tiro de piedra, la entrega no se hizo efectiva hasta las 18’15 horas.

El General Berenguer, rodeado de los periodistas, al salir del Consejo, en el mismo lugar donde se hallaba al ocurrir el lamentable incidente del señor Llizo. Fot. Pío

La siguiente escena se produce en uno de los salones de la presidencia del Gobierno. Los reporteros aguardan la llegada de Dámaso Berenguer, que los atenderá, según su costumbre, antes de la celebración del Consejo de Ministros. La presencia de Llizo sorprende a los colegas, porque hace tiempo que ha dejado de hacer información política.

-Hombre, Joaquín, tú por aquí otra vez.

-No vengo como periodista –replicó. No soy periodista ya; he dimitido de El Sol y podéis echarme de aquí si queréis.

-¡Como te vamos a echar, hombre! –respondieron los compañeros. Pero, ¿te ha pasado algo en el periódico?

-Es larga la explicación; de cualquier modo, pronto la tendréis.

Los periodistas se quedan algo intrigados. Continúan charlando por matar el tiempo. Al poco de la llegada del ministro de Gracia y Justicia, señor Montes Jovellar, entre las cinco y cuarto y las cinco y media –los testigos no se ponen de acuerdo–, un ordenanza anuncia al Presidente. Entra el general Berenguer, que viene acompañado de su hermano Luis. Se quita los guantes y se dirige a los periodistas para saludarlos, estrechándoles la mano. Todo sucede rapidísimamente. Llizo se adelanta, saca del bolsillo de su gabán gris una pistola –una Browning de repetición automática del calibre 6,35– y, con manifiesta intención, apunta al techo (otros creen que fue al suelo) y dispara. La bala queda incrustada en el ángulo más próximo al lugar donde cuelga el retrato de Eduardo Dato. ¡Lagarto, lagarto!, pensaría Berenguer si le diese tiempo, pero está ocupado en inmovilizar a Llizo. Se ha abalanzado sobre el pistolero, arrinconándole contra un radiador.

-¿Qué ha intentado usted?

-Esto –proclama Llizo– no es sino una protesta incruenta y enérgica contra el régimen social que representa vuecencia.

Y añade gritando, mientras un grupo de agentes lo placan: ¡Ya está! ¡Ya está!

-¿Quién es este hombre? –pregunta el presidente.

-Es un compañero nuestro, redactor de El Sol –responden los periodistas.

-No soy redactor de El Sol –corrige el aludido–, porque antes de venir aquí he presentado la dimisión.

Llizo, que todavía tiene en su poder la pistola, la entrega en cuanto le es requerida. Al ser examinada, se comprueba que no tenía más balas y que el casquillo de la disparada todavía estaba en el cañón. Aquello corroboraba la impresión de los presentes de que si hubiese querido atentar contra Berenguer, a esas horas ya sería hombre muerto. Pero está vivo y preocupado por la versión que los periodistas darán del suceso.

-No deben darle ustedes proporciones alarmantes a lo sucedido. No es un atentado (frase que subrayó marcadamente). Se trata, sin duda alguna, de la obra de un loco, de un desdichado, de un perturbado. Yo les suplico que no le den importancia, porque en realidad no la tiene. Yo incluso creí que se trataba de una pistola de juguete.

El Presidente posa para los fotógrafos antes de retirarse y Llizo es detenido. Inmediatamente presta declaración ante el comisario jefe de la Brigada Social, señor Chamorro. Después de serenarse, niega pertenecer a ningún grupo político; sostiene que no ha querido dar a su protesta una forma cruenta, que no se le ocurrió cambiar la pistola por una bolsa de confeti y que para matar no hubiese tenido más que alargar la mano a la altura del pecho, pero que no era ese su propósito, porque esto repugna a sus sentimientos de humanidad y porque había entrado en el salón de la Presidencia del Consejo en calidad de periodista y no quería manchar de ningún modo la profesión.

Llizo insiste y ruega que no le quiten un papel escrito que lleva en el bolsillo que confirma que su única intención era dar la mayor publicidad posible a su categórica protesta contra “el capitalismo delincuente” y el actual régimen político.

La declaración finaliza unos minutos antes de la siete de la tarde. Mientras, Félix Lorenzo intenta convencer a las autoridades de que Llizo ha perdido el juicio, que precisamente por eso lo habían relegado como reportero de calle (era cierto que últimamente ejercía como redactor de mesa, pero por la sencilla razón de que sabía inglés y era de los pocos que podían traducir los despachos).

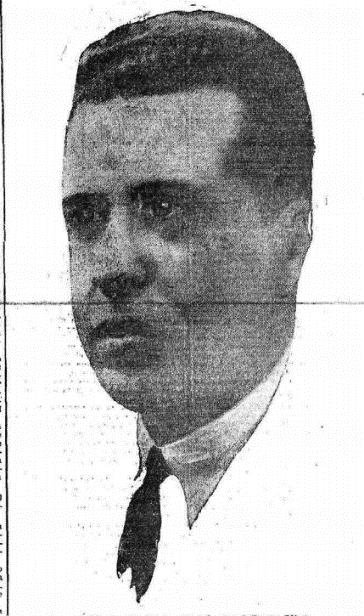

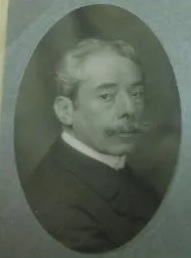

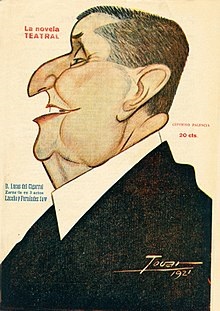

Joaquín Llizo en las distintas fotografías que aparecieron en la prensa del momento

El doctor Gregorio Marañón se presta a corroborar el diagnóstico y declara que estaba buscando, desde hace tiempo, la ocasión para recomendar a su familia que lo internasen en un manicomio. No coló y Joaquín Llizo ingresa en la Cárcel Modelo, de donde sólo salió cuatro meses después, con la amnistía para presos políticos del 14 de abril de 1931. El día 17, El Sol anunciaba que el periodista volvía a formar parte de la plantilla del diario.

Un año después. Joaquín Llizo se encuentra con un colega del Heraldo de Madrid, quien le pregunta cómo le van las cosas. Le cuenta que está preparando un libro.

-La idea surgió en la cárcel, cuando estaba yo como detenido político por el Gobierno Berenguer. Se me ocurrió celebrar una interviú diaria de dos horas con un famoso ladrón. Me concedieron el permiso. Así catorce días.

-¿De modo que es una interviú de veintiocho horas?

-Exactamente. Y el libro no está terminado aún, porque, reintegrado al trabajo diario, ya saben ustedes cómo es de absorbente.

Sí, tan absorbente que nunca lo terminó. Una lástima. Iba a ser un “relato novelesco” construido a partir de aquellas entrevistas carcelarias. Ya tenía el título, magnífico: “Mario Neblar, ladrón de pulsera y tango”. Se podría haber adelantado a Truman Capote más de treinta años.

En 1934 figura como colaborador de la revista ONDAS.

En 1935, el diario El Debate del 10 de marzo, da cuenta de una “Audiencia presidencial” en la que se lee textualmente: “Por el jefe del Estado fueron recibidos don Julián Besteiro, don Antonio Obregón, secretario del «Intercambio Cultural Iberoamericano», acompañado de una Comisión del Consejo directivo; don Manuel García Rodrigo, don Joaquín Llizo Ruiz, don Alfonso Alcalá, Martín, acompañado de don Bautista Pérez Iglesias; don Enrique Marilaga y don Alfonso Pérez Iglesias.

El 15/02/1935 fue condecorado por el Gobierno de la República en el aniversario del 11 de febrero.

En 1937 según el periódico «La Libertad» hace labores de censura de la prensa extranjera.

El 2 de mayo de 1939 se publica la escueta noticia de su muerte:

Fallecimiento de un periodista. MadridVíctima de dolencia adquirida como consecuencia de privaciones sufridas durante el dominio rojo, falleció el sábado, el periodista Joaquín Llizo. El entierro estuvo concurridísimo de periodistas, escritores y amigos.

En uno de los artículos de Joaquín Llizo, titulado “Unas palabras de Le Corbusier. El sutil poeta de la edificación. La emoción de lo geométrico”, publicado en El Sol, el 11 de mayo de 1928, realizada en la Residencia de Estudiantes, sentenciaba… “Y habitar no es sólo comer, dormir, etc., sino tener un sitio donde pensar…”