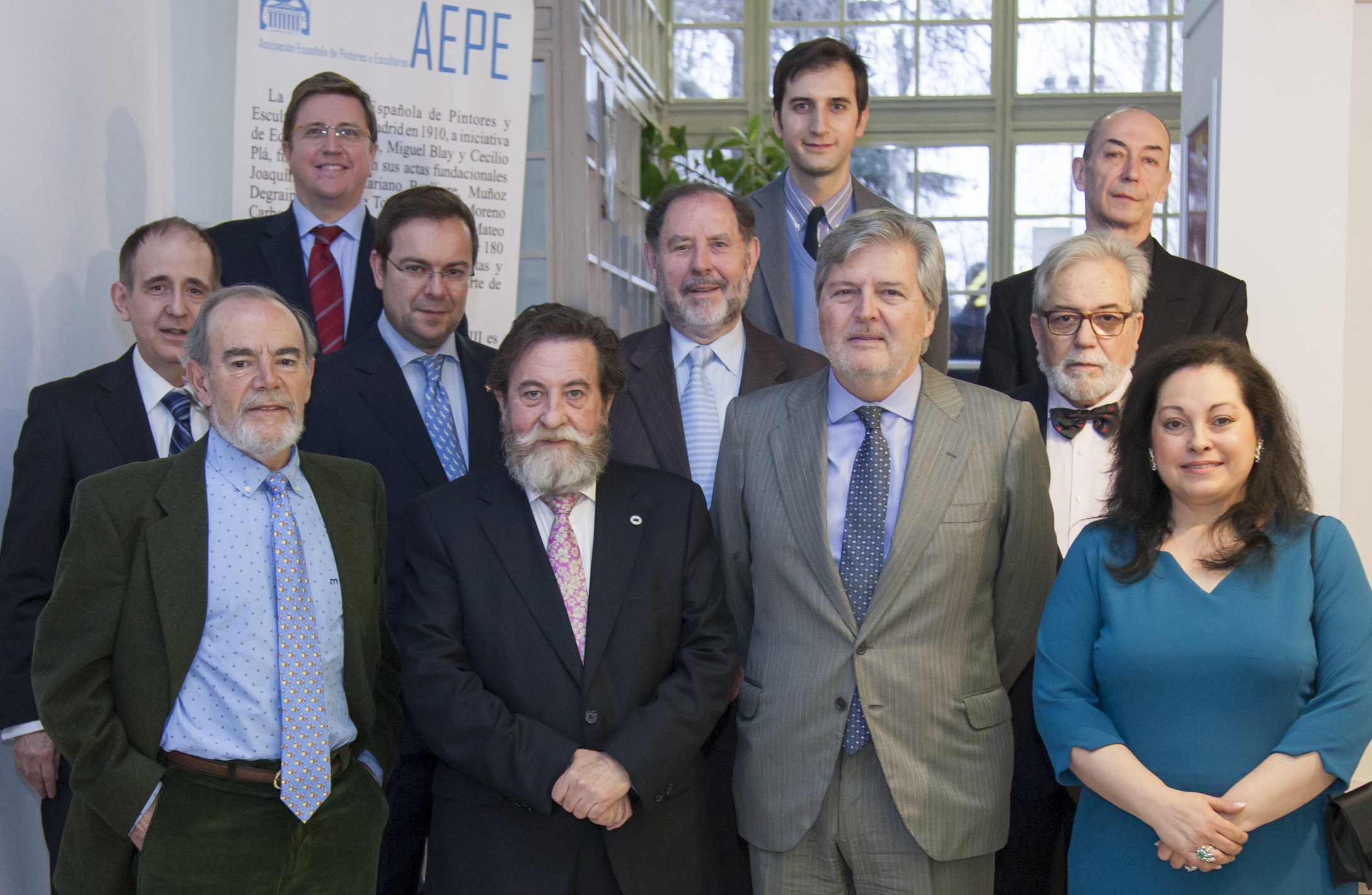

Mª Dolores Barreda e Itziar Zabalza, comunicadoras en el Congreso Internacional de Crítica de Arte en el Museo Reina Sofía

RETROCEDER PARA TOMAR IMPULSO: REGENERACION Y REINSERCION DE LA CRITICA DE ARTE

Mª Dolores Barreda Pérez

Itziar Zabalza Murillo

Introducción

No busca este texto realizar un estudio de la evolución de la crítica de arte, ni sobre la crítica de arte propia de periodos y contextos culturales concretos, ni sobre la falta de publicaciones con referencias a los críticos de arte, ni sobre sus antecesores.

Tampoco buscamos abordar la problemática de un oficio sobre el que ni siquiera existe una definición precisa, ni un diploma universitario para enseñar a ejercer la profesión. Sobre todo, porque actualmente, el oficio ya no se vincula a ningún tipo de escrito sobre arte, ni se identifica únicamente con la producción de textos.

Decía que no está clara la noción de crítica de arte y, por tanto, de un crítico de arte, si bien se le presupone el papel de intermediario entre la sociedad y el arte actual.

Los artistas no prestan ya ningún tipo de atención a los críticos de arte. Lo preocupante no es que para ellos la importancia de la crítica sea nula, sino la indiferencia que en ellos provocaría incluso su posible desaparición.

El oficio de crítico de arte vive una profunda crisis explicada en algunos temas concretos o puntos base, algunos obvios, otros que sugerimos, y sobre los que nos gustaría llamar la atención:

- La escasa popularidad de su trabajo

- El limitado acceso a los circuitos pedagógicos

- La proliferación de la crítica institucional, donde los críticos publican en catálogos que sólo leen los entendidos

- La insignificante presencia de la crítica en los medios de comunicación

- La nula influencia de la crítica frente a la noticia, la opinión y el comentario

- El desacertado papel de los críticos en el mercado profesional en el que cumplen funciones por las que pierden su propia rectitud de criterios y con la tendencia a ser complacientes con el mercado

- La interpretación que hace el crítico de los artistas, generando una visión irreal de los mismos como de mitos y genios e inventando, propiamente dicho, al artista

- El criterio de oficialidad existente en la escasa crítica de arte actual, que apuesta únicamente por lo seguro y políticamente correcto

- El crítico de arte no tiene ni defiende su criterio personal, sino que se limita a seguir el curso que manda la artibraria y errática moda, desprovista del menor interés por el arte

- La tendencia del crítico de arte a ser comisario de éxito, dirigir centros artísticos, museos, colecciones, asesorar en la compra de obras de arte para esos centros, programar ferias de arte y realizar exposiciones

- El nuevo rol de crítico-comisario no deja lugar a la crítica aséptica

- El crítico de arte no siente la necesidad de tener escritos o una obra escrita, para ser reconocido

- La crítica de arte actual ya no se asocia a escritos, como hemos dicho, a pesar de que ésta represente el puente entre la cultura visual y la escrita

- La existencia cada vez mayor de los críticos ágrafos, que únicamente acumulan cierto prestigio por realizar otro tipo de actividades como asesorías, comisariados, cursos o jurados

- El crítico de arte ya no cuenta con lectores

- Los lectores ya no gozan con los críticos, ni con su lectura

- El lenguaje utilizado por los críticos es cada vez más pedante y se basa en eufemismos para enmascarar las carencias intelectuales de algunos

- El uso generalizado de eufemismos ha alimentado y han separado aún más a la crítica del arte de la sociedad, con un abuso cínico, grosero e incluso perverso

- El público no especializado no entiende conceptos ni filosofías comparadas que aparecen en las críticas

- El público en general, rechaza los circunloquios, perífrasis, rodeos, ambigüedades, metáforas, símiles, tecnicismos ininteligibles, anglicismos innecesarios y prefiere ideas y conceptos directos, frescos y simples

- El abuso en la crítica de arte “del arte de no decir nada”, que deviene en que no diciendo nada, estoy diciendo algo

- La opinión generalizada que la sociedad tiene acerca del crítico de arte sobre la profunda falta de honestidad y de libertad con que trabaja

- Ser crítico de arte no es un seguro que presupone que redacta bien una crítica

- La sociedad y su percepción del arte han cambiado su forma de interactuar, pero el crítico no

- Los artistas existen y triunfan sin críticas

Un panorama desalentador, como vemos, que hace replantearse completamente la profesión de crítico de arte. Se impone la regeneración de la profesión y quizás la revisión pase por hacer una profunda exploración histórica de las autoridades de la crítica de arte.

A pesar del individualismo que caracteriza al crítico de arte, que prefiere mantenerse al margen de asociaciones profesionales que defenderían y velarían por el oficio y la profesión, convendría replantearse su trabajo para impulsarlo, teniendo como base lo construido por otros críticos.

En las asociaciones de críticos de arte no hay cabida para quienes estudian el arte del pasado. Quizás sea este un apunte más que ha propiciado su crisis y cuestiona continuamente sus planteamientos entre artistas y público en general.

El primitivismo del oficio de crítico de arte se limitaba a escribir para el público, describiendo las muestras para aquellas personas que no pudieran visitarlas. Una función extraordinaria, ya que, si la crítica no hablaba, no se llegaba a conocer a un artista. Poco a poco, este oficio fue adquiriendo mayor importancia, avanzando conforme lo hacía la sociedad y las necesidades del público.

La crítica de arte llegó incluso a conseguir en algún momento, la autonomía intelectual que más allá del propio artista, requería. Y lo hizo con una visión cercana y natural. Por eso, algunas críticas no gustaban a los artistas.

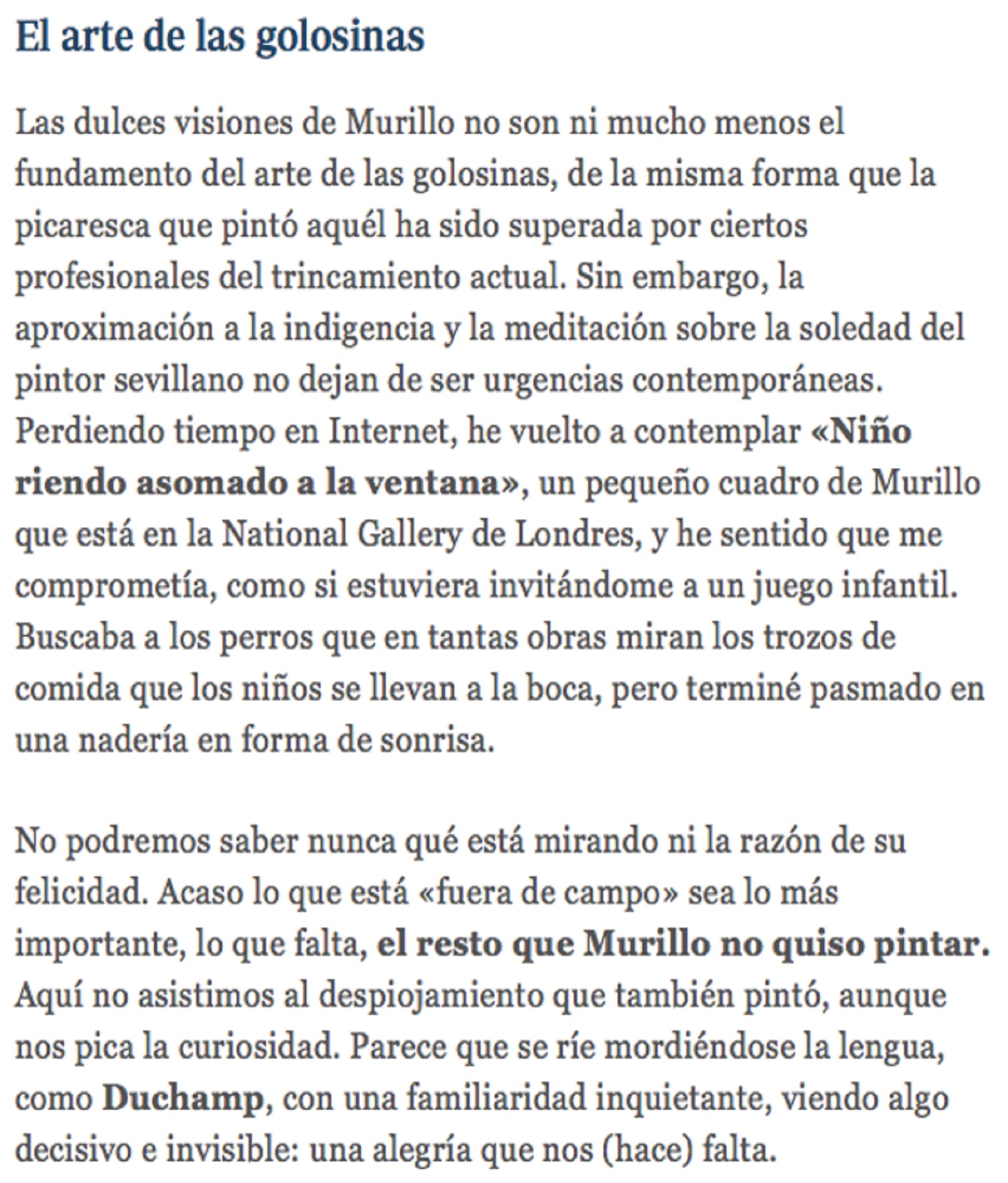

Comparación de la crítica actual con la antigua

El lenguaje de la crítica de arte se ha ido haciendo cada vez más difícil de interpretar para los no iniciados. Cada vez se utiliza más un lenguaje poético y académico que antes no tenía, y contra el que el propio Baudelaire, fundador de la crítica moderna de arte, arremetía, invalidando la crítica canónica y amiga de literaturizar el tema pictórico… crítica de arte literaria que se va por las ramas y se queda sólo en capricho de novelistas y poetas.

El momento de máximo esplendor de la crítica de arte utilizaba un lenguaje más descriptivo que reflexivo, con escritos breves y caracterizados por la capacidad de síntesis de sus autores. Los expertos en sintetizar el conocimiento artístico, no filosofaban en sus escritos relacionando conceptos, autores, obras y movimientos, porque ello inducía a confundir al público.

Los críticos de arte decían lo que pensaban sin utilizar retóricas infumables. Su misión no era intentar quedar bien con todos, como ocurre ahora, sino hacer una crítica que merecía ser leída de principio a fin en un ejercicio de reflexión que evitaba el dogmatismo y la banalidad que sólo usa el ejercicio de la mera descripción y la crónica social.

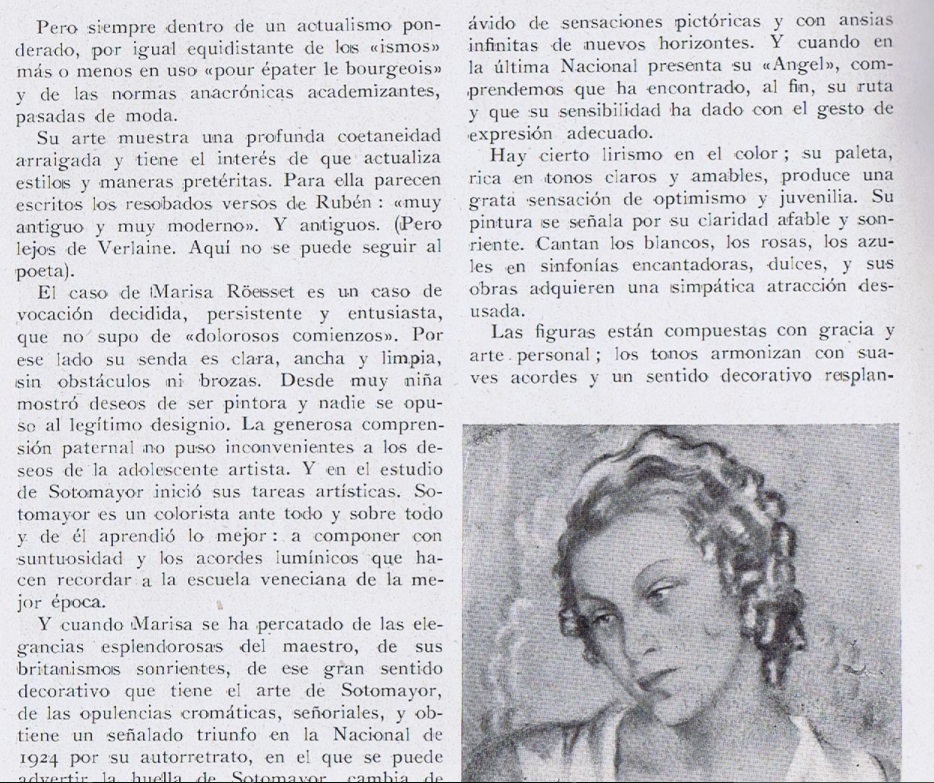

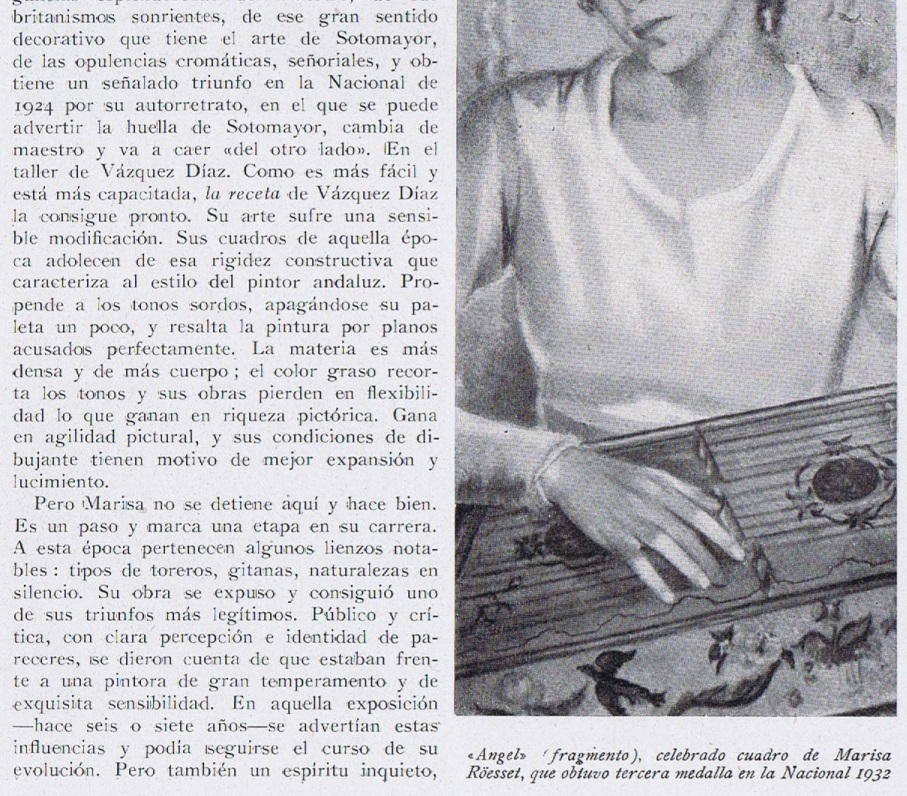

Desde hace dos años, la Asociación Española de Pintores y Escultores, entidad a la que representamos con esta ponencia, está realizando una gran labor cultural con el llamado “Archivo Histórico Bernardino de Pantorba”, en honor a uno de nuestros más ilustres socios y recordado crítico de arte.

El trabajo consiste en la digitalización de la Gaceta de Bellas Artes, un boletín nacido junto a nuestra entidad en 1910, y que cuenta ya con 108 años de historia, cuya digitalización facilitará el trabajo y labor de críticos e historiadores de arte, cuyas consultas recibimos continuamente y que de esta forma podrán trabajar online a través de la web que a tal fin hemos creado.

La particularidad e importancia de la Gaceta de Bellas Artes, que muy pronto presentará públicamente el Ministerio de Cultura, radica en su edición ininterrumpida durante 25 años, siendo referencia obligada del mundo artístico en años en los que apenas existían este tipo de publicaciones en España y en la que colaboraron importantes escritores y críticos de arte.

Desde nuestra privilegiada situación de gestores de tan importante patrimonio cultural, nos hemos atrevido a estudiar y analizar algunas críticas de arte publicadas en sus primeros años, para confrontarlas con algunas otras actuales, intentando razonar sus diferencias, de forma que saquemos algunas conclusiones que nos sirvan en este Congreso.

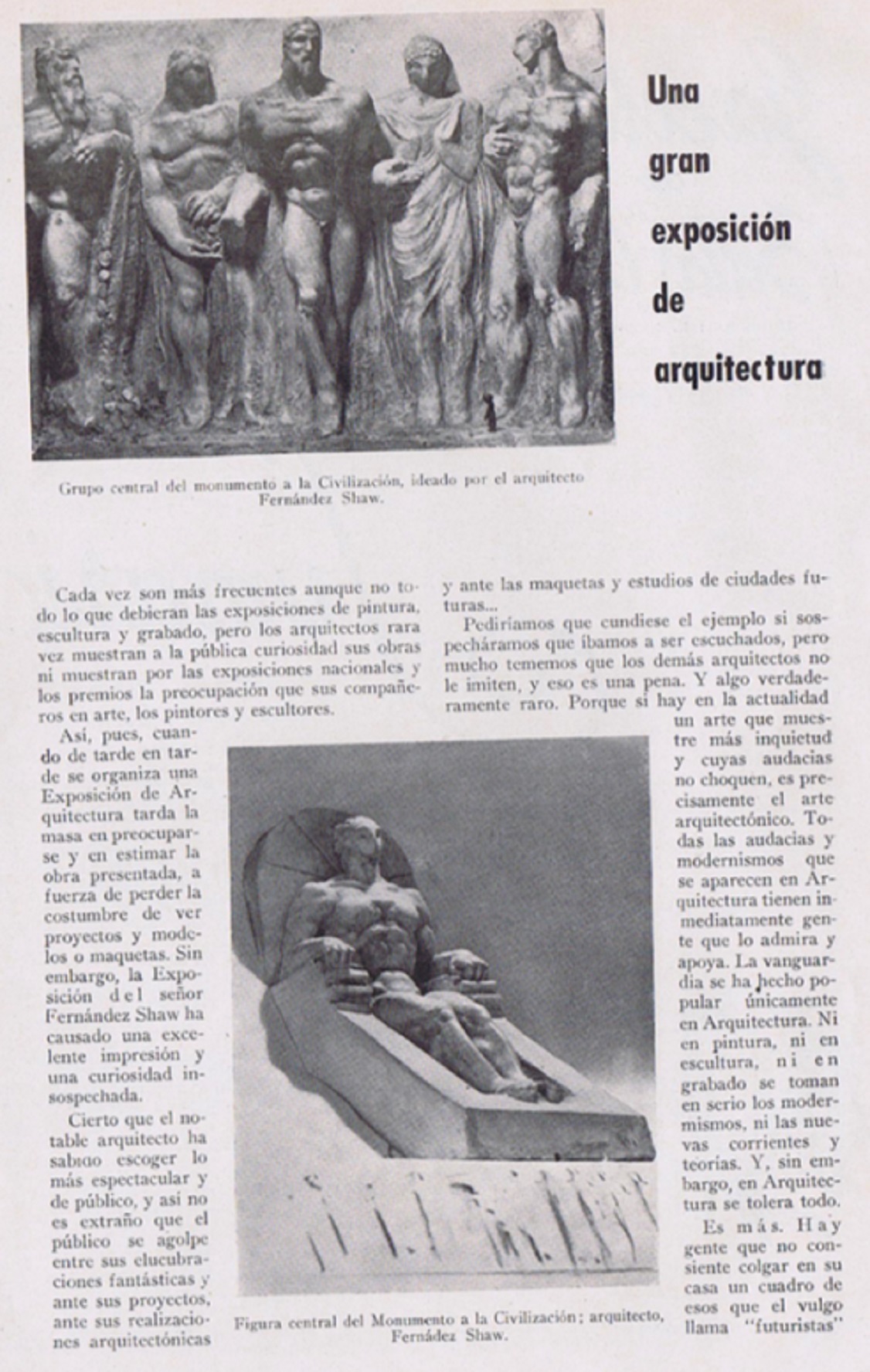

Hemos decidido utilizar como ejemplo una crítica que se publicó en el número 441 de la Gaceta de Bellas Artes, correspondiente al mes de enero de 1935 (Año XXVI), firmada por el escritor gallego Enrique Estévez Ortega y titulada “Una gran exposición”.

El autor analiza la exposición de arquitectura que lleva a cabo el arquitecto Castor Fernández Shaw[1] y lo hace de una manera genérica, es decir, no analiza una única obra, sino el conjunto expuesto, aportando razones sólidas que explican y avalan una muestra en la que el público puede ver y aprender.

Y lo hace con un lenguaje llano y directo, haciendo que la crítica, pese a estar relacionada con un tema no muy habitual para todo el público, sea más cercana a cualquier lector. Podría decirse que es un claro ejemplo de lo que se esperaría de una crítica de arte de la época, pero que podemos afirmar que seguiría siendo válida en la actualidad, tanto por el contenido como por el continente. Es completamente atemporal:

Cada vez son más frecuentes, aunque no todo lo que debieran las exposiciones de pintura, escultura y grabado, pero los arquitectos rara vez muestran a la pública curiosidad sus obras ni muestran por las exposiciones nacionales y los premios la preocupación que sus compañeros en arte, los pintores y escultores.

Así, pues, cuando de tarde en tarde se organiza una Exposición de Arquitectura tarda la masa en preocuparse y en estimar la obra presentada, a fuerza de perder la costumbre de ver proyectos y modelos o maquetas. Sin embargo, la Exposición del señor Fernández Shaw ha causado una excelente impresión y una curiosidad insospechada.

Cierto que el notable arquitecto ha sabido escoger lo más espectacular y de público, y así no es extraño que el público se agolpe entre sus elucubraciones fantásticas y ante sus proyectos, ante sus realizaciones arquitectónicas y ante las maquetas y estudios de ciudades futuras…

Pediríamos que cundiese el ejemplo si sospecháramos que íbamos a ser escuchados, pero mucho tememos que los demás arquitectos no le imiten, y eso es una pena. Y algo verdaderamente raro. Porque si hay en la actualidad un arte que muestre más inquietud y cuyas audacias no choquen, es precisamente el arte arquitectónico. Todas las audacias y modernismo que se aparecen en Arquitectura tienen inmediatamente gente que lo admira y apoya. La vanguardia se ha hecho popular únicamente en Arquitectura. Ni en pintura, ni en escultura, ni en grabado se toman en serio los modernismos, ni las nuevas corrientes y teorías. Y, sin embargo, en Arquitectura se tolera todo.

Es más. Hay gente que no consiente colgar en su casa un cuadro de esos que el vulgo llama “futuristas” y, sin embargo, admite en la decoración de sus interiores o en la construcción de su vivienda las normas más audaces y atrevidas de hoy.

Fernández Shaw nos muestra una obra muy considerable, muy variada y que le define de una vez. Sobre todo es muy convincente. Por que no se ha limitado solamente a exponer proyectos y acuarelas y fantasías. Es que al lado de gigantescos proyectos y de ideas bellísimas y de grandes monumentos se exponen obras ya realizadas, soberbiamente conseguidas, de un interés y de una importancia extraordinaria. Saltos de agua prodigiosos con adelantos e innovaciones importantísimos, en los que el arquitecto, además de resolver dificultades y problemas de orden técnico, ha resuelto de forma y ha hecho una verdadera obra de arte. A lo útil se une lo bello. A lo práctico el encanto de la forma y la belleza de la línea.

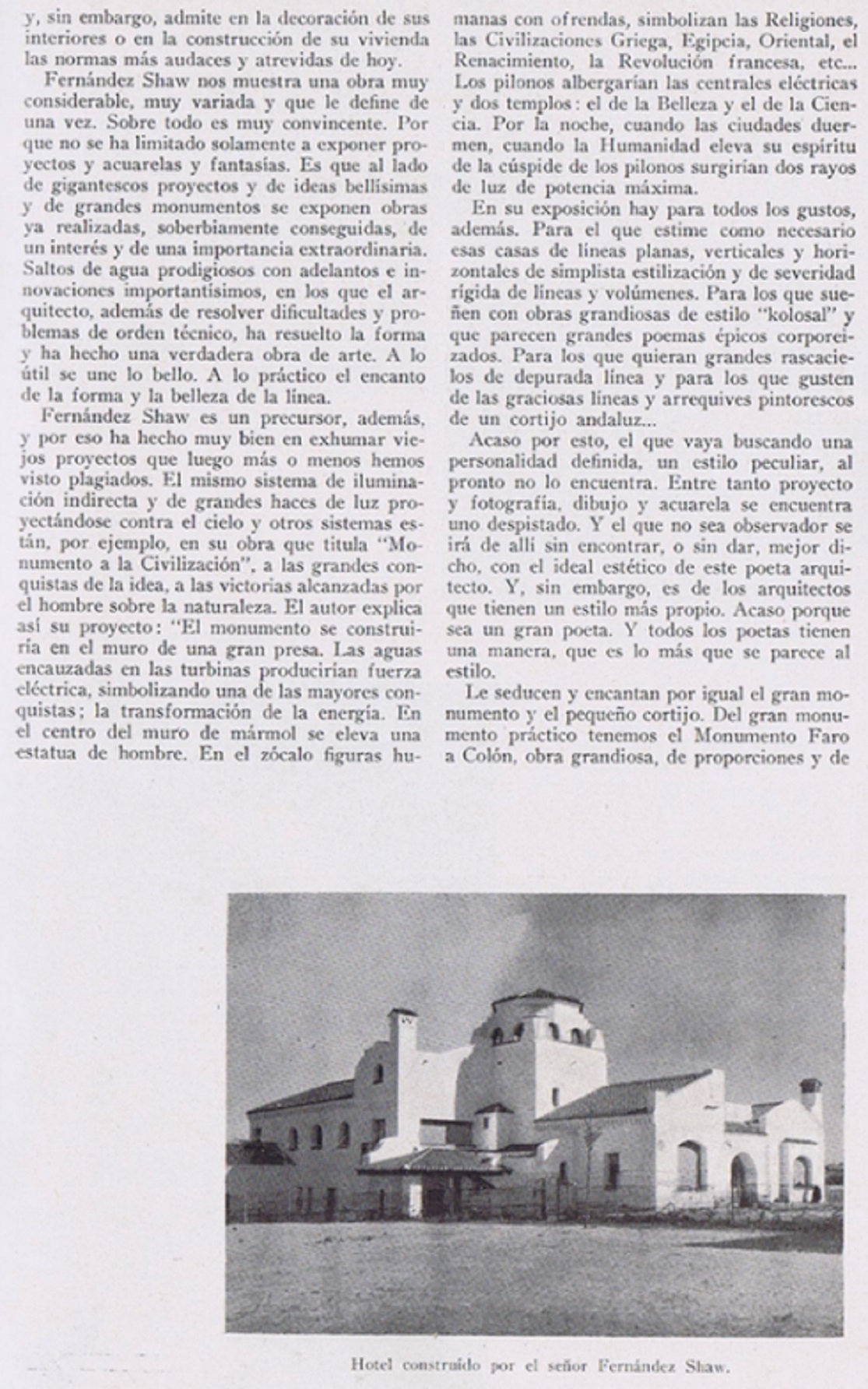

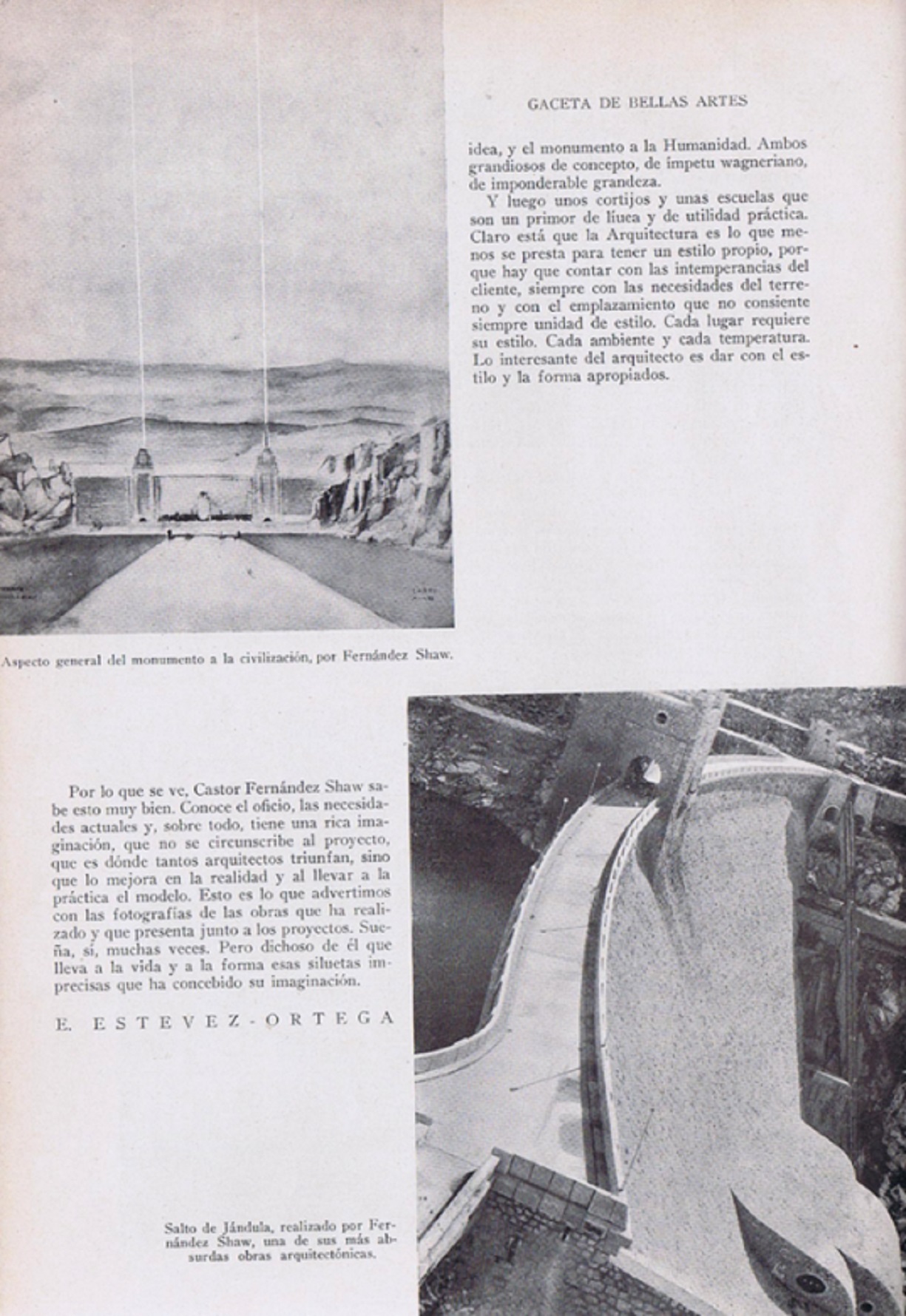

Fernández Shaw es un precursor, además, y por eso ha hecho muy bien en exhumar viejos proyectos que luego más o menos hemos visto plagiados. El mismo sistema de iluminación indirecta y de grandes haces de luz proyectándose contra el cielo y otros sistemas están, por ejemplo, en su obra que titula “Monumento a la Civilización”, a las grandes conquistas de la idea, a las victorias alcanzadas por el hombre sobre la naturaleza. El autor explica así su proyecto: “El monumento se construiría en el muro de una gran presa. Las aguas encauzadas en las turbinas producirían fuerza eléctrica, simbolizando una de las mayores conquistas; la transformación de la energía. En el centro del muro de mármol se eleva una estatua de hombre. En el zócalo figuras humanas con ofrendas, simbolizan las Religiones, las Civilizaciones Griega, Egipcia, Oriental, el Renacimiento, la Revolución francesa, etc… Los pilonos albergarían las centrales eléctricas y dos templos: el de la Belleza y el de la Ciencia. Por la noche, cuando las ciudades duermen, cuando la Humanidad eleva su espíritu de la cúspide de los pilonos surgirían dos rayos de luz de potencia máxima.

En su exposición hay para todos los gustos, además. Para el que estime como necesario esas casas de líneas planas, verticales y horizontales de simplista estilización y de severidad rígida de líneas y volúmenes. Para los que sueñen con obras grandiosas de estilo “kolosal” y que parecen grandes poemas épicos corporeizados. Para los que quieran grandes rascacielos de depurada línea y para los que gusten de las graciosas líneas y arrequives pintorescos de un cortijo andaluz…

Acaso por esto, el que vaya buscando una personalidad definida, un estilo peculiar, al pronto no lo encuentra. Entre tanto proyecto y fotografía, dibujo y acuarela se encuentra uno despistado. Y el que no sea observador se irá de allí sin encontrar, o sin dar, mejor dicho, con el ideal estético de este poeta arquitecto. Y, sin embargo, es de los arquitectos que tienen un estilo más propio. Acaso porque sea un gran poeta. Y todos los poetas tienen una manera, que es lo más que se parece al estilo.

Le seducen y encantan por igual el gran monumento y el pequeño cortijo. Del gran monumento práctico tenemos el Monumento Faro a Colón, obra grandiosa, de proporciones y de idea, y el monumento a la Humanidad. Ambos grandiosos de concepto, de ímpetu wagneriano, de imponderable grandeza.

Y luego unos cortijos y unas escuelas que son un primor de línea y de utilidad práctica. Claro está que la Arquitectura es lo que menos se presta para tener un estilo propio, porque hay que contar con las intemperancias del cliente, siempre con las necesidades del terreno y con el emplazamiento que no consiente siempre unidad de estilo. Cada lugar requiere su estilo. Cada ambiente y cada temperatura. Lo interesante del arquitecto es dar con el estilo y la forma apropiados.

Por lo que se ve, Cástor Fernández Shaw sabe esto muy bien. Conoce el oficio, las necesidades actuales y, sobre todo, tiene una rica imaginación, que no se circunscribe al proyecto, que es donde tantos arquitectos triunfan, sino que lo mejora en la realidad y al llevar a la práctica el modelo. Esto es lo que advertimos con las fotografías de las obras que ha realizado y que presenta junto a los proyectos. Sueña, sí, muchas veces. Pero dichoso de el que lleva a la vida y a la forma esas siluetas imprecisas que ha concebido su imaginación[2].

Tras leer esta crítica, uno piensa que querría ir a ver esta exposición, que sería estupendo ir a verla y tal y como nos lo ha contado, hasta iríamos a disfrutar.

Hemos comparado este texto con otro firmado por el crítico Fernando Castro, titulado “Murillo, lo que nos falta del artista”, publicado en el ABC Cultural del 12 de diciembre de 2017[3], y en el que observamos cómo el crítico se distancia del lector, en un ejercicio de comparaciones y símiles que hacen aún más fresca la crítica de 1935:

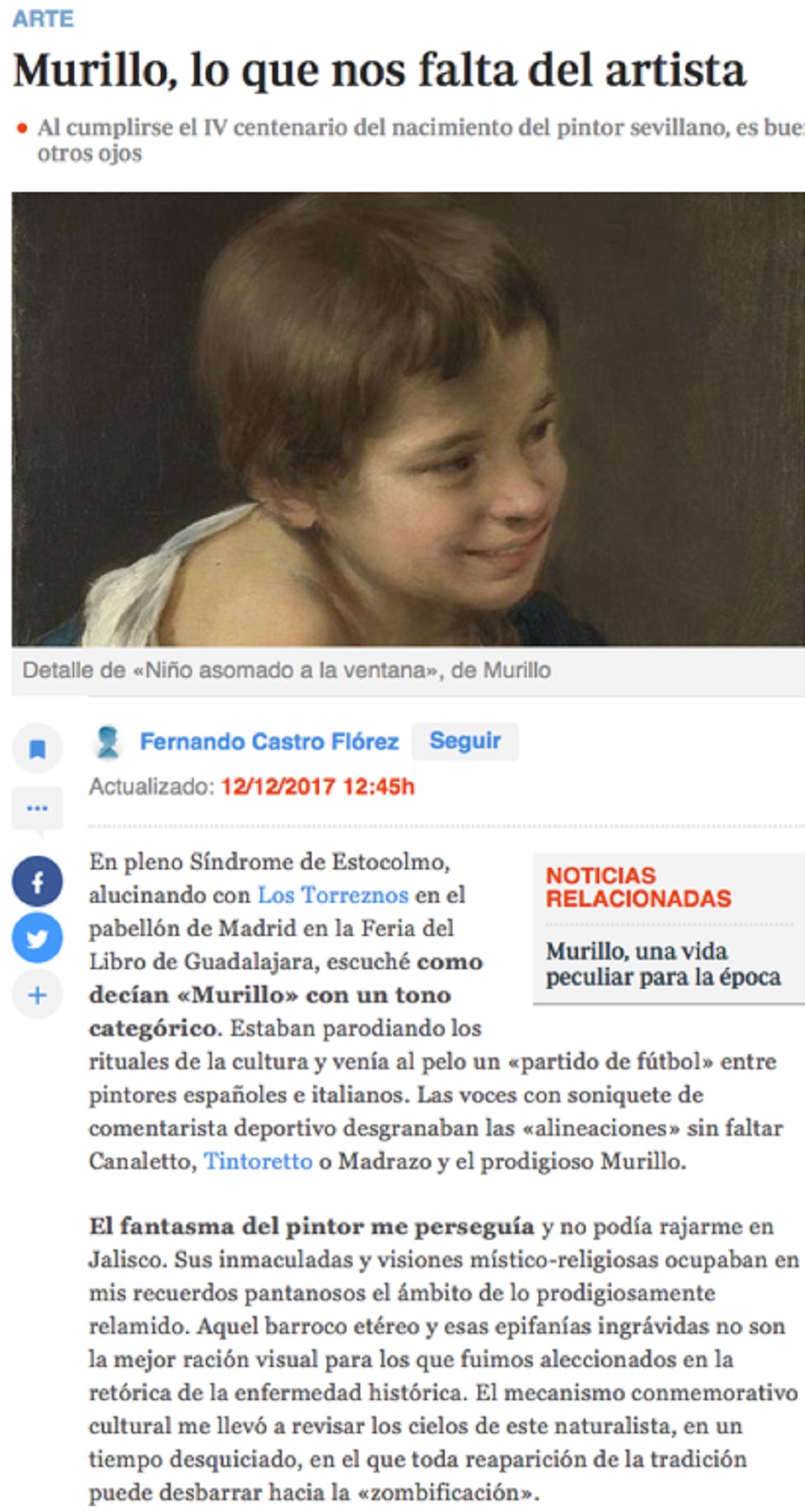

Murillo, lo que nos falta del artista

Al cumplirse el IV centenario del nacimiento del pintor sevillano, es buen momento para acercarnos a él con otros ojos.

En pleno Síndrome de Estocolmo, alucinando con Los Torreznos en el pabellón de Madrid en la Feria del Libro de Guadalajara, escuché como decían «Murillo» con un tono categórico. Estaban parodiando los rituales de la cultura y venía al pelo un «partido de fútbol» entre pintores españoles e italianos. Las voces con soniquete de comentarista deportivo desgranaban las «alineaciones» sin faltar Canaletto, Tintoretto o Madrazo y el prodigioso Murillo.

El fantasma del pintor me perseguía y no podía rajarme en Jalisco. Sus inmaculadas y visiones místico-religiosas ocupaban en mis recuerdos pantanosos el ámbito de lo prodigiosamente relamido. Aquel barroco etéreo y esas epifanías ingrávidas no son la mejor ración visual para los que fuimos aleccionados en la retórica de la enfermedad histórica. El mecanismo conmemorativo cultural me llevó a revisar los cielos de este naturalista, en un tiempo desquiciado, en el que toda reaparición de la tradición puede desbarrar hacia la «zombificación».

El naturalismo amable y sosegado de Murillo es intempestivo; las temáticas bíblicas del Buen Pastor o las Bodas de Caná son, aunque no podamos apreciarlo, corrosivas para una sociedad atolondrada donde toda abundancia conduce al Síndrome de Diógenes.

«Pedazo de naturaleza»

Cuando hasta el neobarroco es prehistórico (tan viejuno como el postmodernismo), regresamos a la antesala del rococó, ese arte de la disimulación que podría emparentar, aunque suene aberrante, a Murillo con ciertas fotografías de Cindy Sherman. Allí donde algunos encuentran el colmo de la naturalidad, esa belleza que, en Murillo, seguiría siendo un «pedazo de naturaleza», sospecho que late lo artificioso, un arte -podríamos decir- de la transcendetalidad «maquillada-.

Su sombra puede intuirse en Cindy Sherman o Jeff Koons

Desparramando las analogías, me interesa recordar que «Made in Heaven» de Jeff Koons, sus acrobacias sexuales con Cicciolina (encaminándose hacia su mimetización con la estética de Lladró), es contemporánea de la mítica caída del muro de Berlín y también del panegírico neo-com de Fukuyama en el que vendía el humo del fin de la Historia.

Esa teatralización erótico-paradisiaca que era una suerte de funambulismo en plena catástrofe está en extraña sintonía con las visiones arrebatadas del Murillo, siempre y cuando aceptemos que la lectura oportuna e incluso oportunista es inevitablemente perversa.

El arte de las golosinas

Las dulces visiones de Murillo no son ni mucho menos el fundamento del arte de las golosinas, de la misma forma que la picaresca que pintó aquél ha sido superada por ciertos profesionales del trincamiento actual. Sin embargo, la aproximación a la indigencia y la meditación sobre la soledad del pintor sevillano no dejan de ser urgencias contemporáneas. Perdiendo tiempo en Internet, he vuelto a contemplar «Niño riendo asomado a la ventana», un pequeño cuadro de Murillo que está en la National Gallery de Londres, y he sentido que me comprometía, como si estuviera invitándome a un juego infantil. Buscaba a los perros que en tantas obras miran los trozos de comida que los niños se llevan a la boca, pero terminé pasmado en una nadería en forma de sonrisa.

No podremos saber nunca qué está mirando ni la razón de su felicidad. Acaso lo que está «fuera de campo» sea lo más importante, lo que falta, el resto que Murillo no quiso pintar. Aquí no asistimos al despiojamiento que también pintó, aunque nos pica la curiosidad. Parece que se ríe mordiéndose la lengua, como Duchamp, con una familiaridad inquietante, viendo algo decisivo e invisible: una alegría que nos (hace) falta[4].

Esta crítica, mucho más reciente que la anteriormente mencionada, es totalmente diferente. Cierto es que quizás no sea comparable la crítica de una exposición abierta con la aproximación a un autor cuya exposición va a centrar todo un año artístico, pero si en la primera es innegable que nos acercaríamos a verla, en la segunda hace más que dudoso si cabe, pensar en acudir a ver a Murillo cuando se realice la muestra.

El autor ha utilizado un lenguaje mucho más técnico, que lleva a que se reduzca el target al que va dirigido. Hace referencia, además de a Murillo, a otra serie de artistas mucho más actuales, y según el lector va avanzando en el texto, se pierde, ya que llega un momento en el que no sabe si se está hablando de Murillo, Duchamp, Jeff Koons, o Cindy Sherman.

El público que no está formado en arte, muchas veces no entiende este tipo de comparaciones, ya que para ellos cada movimiento artístico es independiente, es decir, desconocen que a raíz de un movimiento salen otros.

Lo que sí es cierto es que, a diferencia de la mayoría de las críticas actuales, habla del conjunto de la obra de Murillo en general, no de una obra en concreto que está en una exposición, algo casi inaudito hoy en día.

Frente a lo ya dicho y expuesto, y a pesar del panorama tan desalentador que vivimos, sí creemos que la figura del crítico de arte es necesaria en la sociedad. Lo es, pero no entendido como en la actualidad.

Es necesario el oficio de crítico de arte porque la sociedad necesita saber la verdad del arte hoy en día. Necesita una guía urgente en la que basar su apreciación en una maraña de arte en el que “todo vale”, aunque ese sea tema para otro congreso.

Pero el crítico debe cambiar también para volver a erigirse como librepensador y exponer al público las bondades o necedades del arte contemporáneo, alejado de todo clientelismo que envilezca y desacredite su trabajo.

Escribir crítica de arte requiere una gran autocrítica, rigurosa, capaz de entender que pensar es hacerlo con estilo. Requiere establecer un diálogo apasionado con la obra que va a analizar y saber expresarlo correcta y sencillamente.

Es imposible hacer una crítica de arte por encargo de algo que al crítico no le gusta, y tener después que ser consecuente con un pensamiento y una estética, porque esto mermaría la honestidad y la libertad con que la que trabaja.

Es verdad que también incide en este punto el saber escribir y saber traspasar la excitación por una obra al lector o al oyente, pero en este punto entramos también en otros temas que ahora no son centro de este Congreso, como son las técnicas de comunicación.

El buen crítico de arte debe ser capaz de llamar la atención sobre una obra a través de una sensibilidad tal que el público sienta la imperiosa necesidad de ver con sus propios ojos toda la grandeza que el crítico de arte nos ha transmitido.

Esa función en un crítico de arte, lo convierte en un mago, con un poder maravilloso para transmitirnos la sensibilidad del arte. Y como todo lo extraordinario, es necesario en una sociedad como la nuestra.

Cierto es que hay mucho que trabajar sobre las breves conclusiones que podemos sacar de este análisis, pero tenemos a nuestra disposición una entidad como es la Asociación Española de Críticos de Arte, que puede aglutinar todas las experiencias que acerca del oficio reunimos, y puede capitanear esta nueva regeneración necesaria y urgente.

Como agentes validadores de artistas, los críticos de arte deben emprender su particular revolución para llegar a justificar su existencia en un momento en el que no tienen validez sus fórmulas. Quizás repasando el inicio de este texto, cuando relacionábamos la situación actual de los críticos de arte, y tras los ejemplos abordados, podamos encontrar algunas propuestas que nos hagan plantearnos si el camino que estamos trazando es el correcto.

Conclusión

Una vez estudiado todo el conflicto, problemas de la crítica de arte actual, estos son los aspectos que se deberían mejorar.

Habrá que intentar acceder a los circuitos pedagógicos para dar cabida a la función social del arte en el sistema pedagógico actual

Debemos reclamar urgentemente la presencia real de la crítica de arte en los medios de comunicación a través de los órganos colegiados, explicándoles por qué son necesarios los críticos de arte

Retorno al primitivismo de la crítica de arte, objetiva y necesaria

Desmitificar a los grandes del arte

Ecuanimidad de criterio. El crítico debe alejarse de lo políticamente correcto

Crítica aséptica

Honestidad y libertad de expresión

La búsqueda de nuevos lectores a través de los nuevos medios

El retorno a un lenguaje sencillo, claro y conciso

Unas normas mínimas en la profesión que aseguren que pese a serlo, no todos sirven como crítico de arte

El acercamiento a los artistas de un modo sincero con críticas veraces que a pesar de generar pocos amigos, sienten las bases de la confianza en el público

El estudio de los grandes críticos de arte ayudará a no cometer los mismos errores en el futuro

El fomento del asociacionismo profesional del oficio

La redacción de una serie de criterios a través de los cuales los críticos lleven a cabo sus escritos, conformando un canon o nomas de estilo con unos juicios actualizados

Para juzgar es preciso comparar con una norma, es decir aplicar un criterio

Según las sabias palabras de Luis Racionero:

La usencia de estos criterios o cánones hace que no existan los críticos, solo corifeos. La destrucción del crítico, su eliminación, la disolución de su papel en el proceso artístico fue la gran victoria conseguida por quienes desearon supeditar el arte al mercado. En adelante el mercado sustituirá al canon como juicio de valor estético. Ya no hay que cumplir más reglas al crear, solo hay que alcanzar unos precios al vender[5].

La redacción de un código deontológico que evite la continua situación de intrusismo en el oficio

Mirar atentamente lo ajeno y saber transmitirlo, de forma honesta y veraz, es una necesidad real que debemos hacer llegar a la sociedad para justificar nuestra existencia.

Vistos todos estos puntos, proponemos el siguiente proyecto. Se trata de una guía de arte llamada “GuiArte”. En ella los críticos escribirían de forma anónima (cada uno con su pseudónimo) y sincera sobre diferentes exposiciones. Sería volver a los orígenes de la crítica. De esta manera, la crítica poco a poco se volvería a hacer cada vez más importante en la sociedad, ya que los ciudadanos interesados en la cultura recurrirán a los escritos para saber si merece la pena o no visitar una exposición o ir a otra. Cabe mencionar que, a través de este blog, también se daría a conocer no solo artistas sino también espacios expositivos que hasta el día de hoy han sido y son un auténtico desconocido para el público.

Bibliografía

REAL LÓPEZ, Inmaculada, 2009, El coleccionismo de arte en la actualidad. Casa//Arte, Madrid p.15

GARCÍA GARCÍA, Óscar,2009, Quién es quién en el mundo del arte, Casa //Arte, Madrid, pp. 82-83

RACIONERO, Luis, 2015, Los tiburones del arte. Stella Maris, Barcelona, pp.7-121

THORNTON, Sarah, 2017, Siete días en el mundo del arte. Edhasa, Barcelona, pp. 19-234

BAUDRILLARD, Jean, 1994, The cultures of collecting: The system of collecting. Reaktion Books, London, pp. 7-24

BENJAMIN, Walter, 1988, El concepto de crítica de arte en el romanticismo alemán. Editorial Península, Barcelona, pp. 20-176

WILDE, Oscar, 1898, La decadencia de la mentira. Cuadernos del acantilado, Barcelona, pp. 20-80

ESTÉVEZ-ORTEGA, E., 1935, “Una gran exposición”, en: Gaceta de Bellas Artes. Año XXVI, número 441, enero de 1935, Madrid, pp. 4-6

Webgrafía

GACETA DE BELLAS ARTES. [En línea]. [ consulta: 23 de marzo de 2018]. Disponible en:

https://gacetadebellasartes.es

CASTRO FLÓREZ, Fernando, “Murillo, lo que nos falta del artista”, en: abc.es. [En línea] 12 de diciembre de 2017. [ consulta: 7 de mayo de 2018]. Disponible en:

https://www.abc.es/cultura/cultural/abci-murillo-falta-artista-201712120110_noticia.html

Archivos

Archivo Histórico “Benardino de Pantorba”, de la Asociación Española de Pintores y Escultores.

[1] ESTÉVEZ-ORTEGA, E., 1935, “Una gran exposición”, en: Gaceta de Bellas Artes. Año XXVI, número 441, enero de 1935, Madrid, pp. 4-6

[2] ESTÉVEZ-ORTEGA, E., 1935, “Una gran exposición”, en: Gaceta de Bellas Artes. Año XXVI, número 441, enero de 1935, Madrid, pp. 4-6

[3] CASTRO FLÓREZ, Fernando, “Murillo, lo que nos falta del artista”, en: abc.es. [En línea] 12 de diciembre de 2017. [ consulta: 7 de mayo de 2018]. Disponible en:

https://www.abc.es/cultura/cultural/abci-murillo-falta-artista-201712120110_noticia.html

[4] [4] ESTÉVEZ-ORTEGA, E., 1935, “Una gran exposición”, en: Gaceta de Bellas Artes. Año XXVI, número 441, enero de 1935, Madrid, pp. 4-6

[5] RACIONERO, Luis, 2015, Los tiburones del arte. Stella Maris, Barcelona, pp.7-121