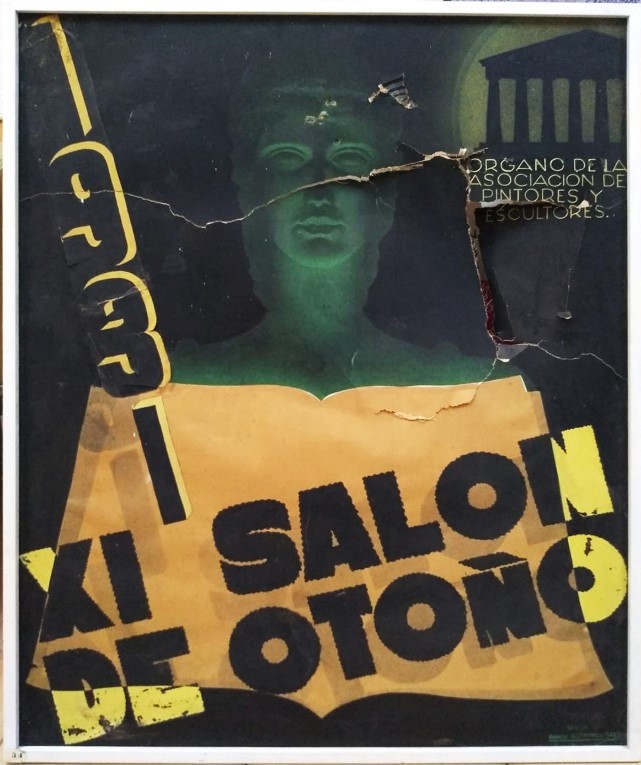

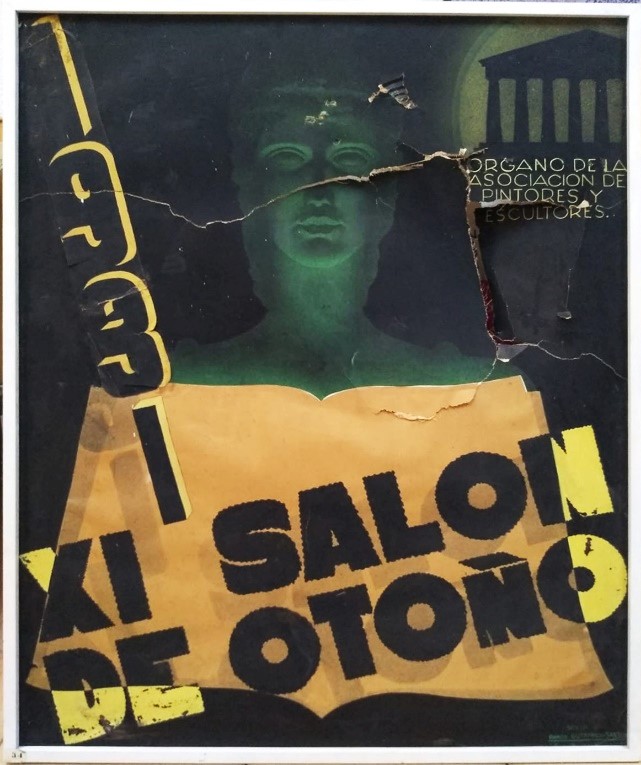

Autor del Cartel anunciador del XI Salón de Otoño de 1931

Por Mª Dolores Barreda Pérez

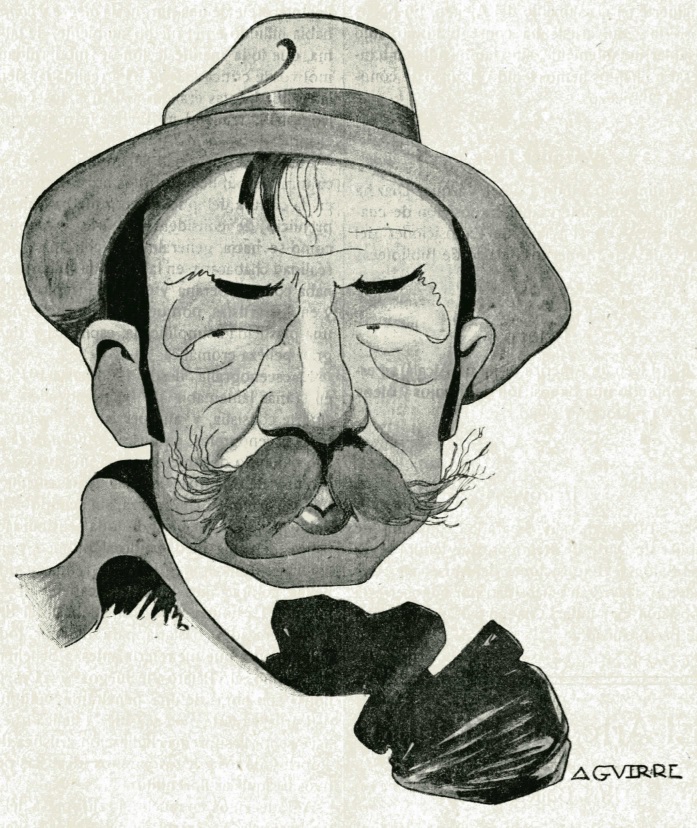

GUTIERREZ SANTOS, Ramón P.G. 1927 1890 MADRID DENIA/MADRID

Bien poco es lo que sabemos de este pintor y grabador nacido en 1890 en Madrid.

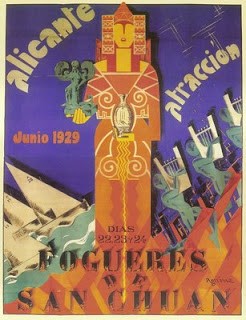

En 1929, junto a los artistas Mariano Monedero y Ángel Díaz Ramos, realizó una exposición de pintura, escultura e ilustración en el Ateneo de Madrid, en la que …”Gutiérrez Santos exhibe trece óleos y ocho ensayos decorativos. Entre éstos, destacan, como singular cierto, unos carteles. En aquellos, el pintor muestra también concepciones y maneras de decorador” (ABC, 22/01/1929).

Hemos podido seguir su rastro a través de las crónicas de la época, por las que conocemos que participó en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1930 (La Voz, 14/5/1930) y que tras la misma, …”de conformidad con la propuesta formulada por el Jurado de relación de la actual Exposición Nacional de Bellas Artes, han sido concedidas las siguientes bolsas de viaje y premios de aprecio de 500 pesetas: Sección de Pintura:…. Ramón Gutiérrez Santos…” (La Libertad, 12/07/1930).

En 1927 se hizo socio de la Asociación de Pintores y Escultores, y debió asociarse también a otro tipo de entidades artísticas, como la Unión de Dibujantes Españoles.

En julio de 1930 organiza una exposición que se realiza en Valencia, recogiendo la prensa que …”sobre la exposición de dibujos, acuarelas y guaches, organizada por la Unión de Dibujantes Españoles y que es la primera que con este carácter se ofrece en Valencia, y el encargado de su instalación y trabajos complementarios para su buena presentación es el artista don Ramón Gutiérrez Santos”. (Las Provincias, 24/07/1930 y La Correspondencia de Valencia, 24/07/1930).

En 1931 fue elegido Secretario de la Unión de Dibujantes Españoles, presidida por José Francés, …”una nueva Junta que ha empezado a preparar una completa y amplia renovación de sus actividades e iniciativas. Para llevar a cabo estos proyectos, de indiscutible importancia para los dibujantes españoles, la Unión de Dibujantes Españoles solicita el concurso de cuantos puedan y deban formar parte de ella, a cuyo fin se ruega comuniquen las adhesiones y altas en su lista general de socios al secretario general de la Unión de Dibujantes Españoles, D. Ramón Gutiérrez-Santos, y al domicilio social, Palacio de la Prensa (plaza del Callao, 4). El jueves 19, a las seis de la tarde, la Unión de Dibujantes Españoles celebrará, en el salón de conferencias de la Asociación de la Prensa, junta general extraordinaria”… (El Heraldo de Madrid, 16/11/1931).

Participó también en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1932 (Crónica, 29/05/1932), a la que presentó una obra titulada …«Esquiadores» es una pareja de deportistas de la nieve, pintada con algún amaneramiento por Ramón Gutiérrez Santos, que puede y debe hacer más;… según el periodista Antonio de Lezama (La Libertad, 10/06/1932), y que también recogió El Heraldo de Almería del 5 de junio de 1932.

En agosto de ese mismo año encontramos la siguiente reseña: …”A mediados de este mes inaugurará en Valencia una Exposición de sus obras pictóricas el joven maestro Ramón Gutiérrez Santos. Por la calidad y cantidad de los cuadros que tiene preparados el ilustre artista, es de esperar que obtenga un éxito resonante, que merecen su incansable laboriosidad y su constante renovación. Es grato hacer constar que esta manifestación artística está patrocinada por el Ayuntamiento de Oliva”. (El Heraldo de Madrid, 01/08/1932).

Apareció también en Las Provincias: diario de Valencia, del 15 de octubre de 1932, especificando que …”En los locales de Agricultura, Industria y Comercio de Gandía puede admirar quien quiera ir a visitarlas dos exposiciones. Sin calificativos. Una de fotografías. Otra de pintura…La otra exposición aludida es la de pintura. Varios cuadros y dibujos presentados por Ramón Gutiérrez Santos. La prueba de su valer se halla al pie de sus producciones, en bastantes de ellas: “Propiedad” o “Adquirido por…”. Ofrece a la contemplación y crítica de los aficionados una buena colección de trabajos de los más variados tamaños, asuntos y carácter. Finos dibujos, estampas con bastante alma, un gran lienzo “Esquiadores”, a plena luz de un paisaje nevado. Advertimos en algunos visitantes la admiración y oímos el elogio. “Acordeones”, cuyo asunto no reflejaría mejor una cámara fotográfica. En las invitaciones-catálogo, aparecen unas opiniones valiosas: “…Temperamento, solidez en el dibujo y dominio del color, son cualidades que constituyen su firme personalidad de futuro maestro…-C. del Rivero” o “…No busca lo superficial de las cosas. Busca lo de dentro afuera. –Bort Vela”. No puede ser más halagüeño este lenguaje, que más que una profecía, señala una actualidad encomiable”.

La muestra pasó de Valencia a Oliva, tal y como recoge el diario El Pueblo, el 20 de septiembre de 1932: “Desde Oliva. Exposición de Pinturas de Ramón Gutiérrez Santos. Oliva, la culta población alicantina, es teatro actualmente de un verdadero acontecimiento artístico: la Exposición de pinturas de Ramón Gutiérrez-Santos, que se exhibe en el salón de sesiones del Ayuntamiento. El notable artista valenciano ha presentado cuadros de méritos destacadísimos, algunos de valor incalculable y hermosos, bellísimos todos, en los cuales se adivina que el artista ha puesto toda su ilusión y ansias de triunfo. La exposición fue inaugurada el día 10 y quedará clausurada esta noche. Pues bien: los ocho días de certamen han sido un éxito continuado. El amplio salón del Ayuntamiento ha estado constantemente concurridísimo. Millares de personas no sólo de Oliva sino de los pueblos comarcanos, han desfilado por allí, arrancando las obras de Ramón Gutiérrez-Santos el mismo comentario de elogio y admiración de labios de todos los visitantes. Puede decirse sin temor a incurrir en la exageración que el éxito de este gran pintor ha superado grandemente los cálculos previstos. Se esperaba el éxito –esta es la verdad- pero nunca hasta el límite logrado. Las efusivas felicitaciones de que ha sido objeto el artista por el numeroso público que ha desfilado por el Ayuntamiento a lo largo de los ocho días de exposición, es la prueba más categórica del triunfo. En el sinnúmero de ellas no puede faltar la nuestra, tan sincera, como la que más. Como decimos antes, hoy se clausura la exposición. Para esta noche, a las diez, se ha organizado un festival con tal motivo y la velada promete ser interesantísima. Habrá recital de poesías y la clausura de la exposición por don Vicente Frasquet”.

El hecho lo recoge también la Revista de Gandía del 15 de octubre de 1932, en una crónica que reproduce la anterior y añade: “…Se advierten ya, en toda su obra, de una manera precisa atisbos de genio; tal vez el pintor que lleva en sí aún no se ha encontrado a sí mismo. Nosotros hemos leído en el reverso del catálogo de sus obras que Gutiérrez Santos es don en uno o uno en dos; tal vez esté eso dicho en otro sentido, pero es cierto; y ese desdoblamiento de su personalidad, es lo que debe evitar a toda costa. Debe reaccionar de dentro a fuera, buscando su personalidad propia que ya se manifiesta clara y pujante en los paisajes; seguro y penetrante en estos se advierten en él balbuceos que quieren ser modernistas en los retratos, y algún que otro amaneramiento más subrayado en el cuadro “España 1931”. Destacan, a nuestro juicio, el cuadro “Las islas Columbretes” excelente de colorido y probidad, “Isabeleta”, “Esquiadores”, “Barco en dique” y “Varadero”. Gutiérrez Santos empieza ahora ¡bien se advierte en sus cuadros! Y empieza bien. Como dice acertadamente Carlos del Rivero en una opinión inserta en la invitación, si la voluntad no le falla llegará muy lejos”.

La prensa de la época recogió su presentación de obras al XIII y XIV Salón de Otoño de la Asociación de Pintores y Escultores de los años 1933 y 1934 (La Libertad, 30/11/1933 y El Heraldo de Madrid, 30/10/1934).

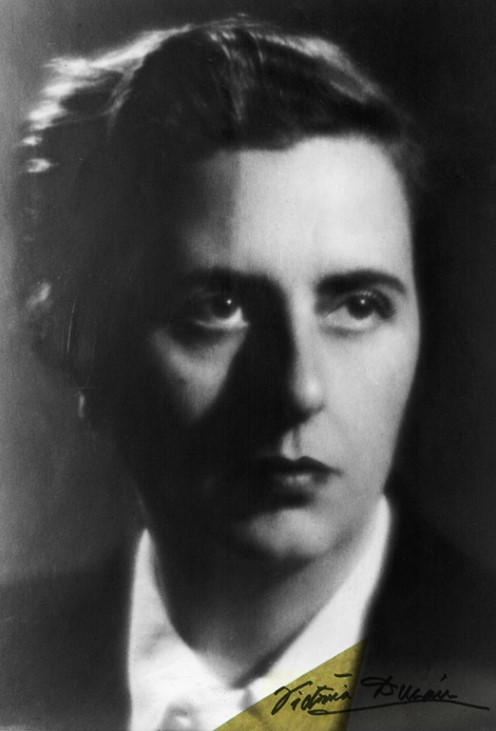

Participa en la III Exposición General Valenciana de Bellas Artes, celebrada en julio de 1935, y consigue una Mención de Honor, reflejándose en las reseñas de los medios de la época: …”Otro es G. de los Santos, temperamento equilibrado, amplía cultura, que armoniza hacia un retrato de señora… esta mano izquierda y este cuello lo dieciocho”. Consiguió además una Tercera Medalla en la Sección de Artes Decorativas por una vidriera naval y una Segunda Medalla en la de Grabado y Dibujo (Ribalta. Revista valenciana de arte. Valencia, agosto de 1935).

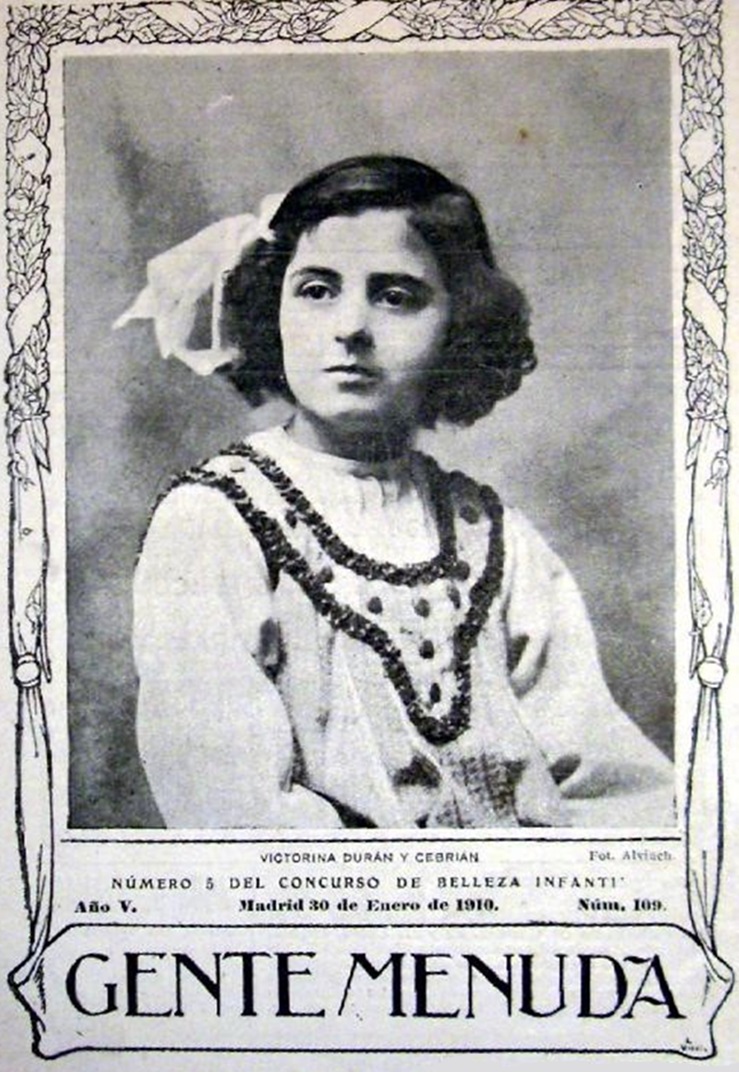

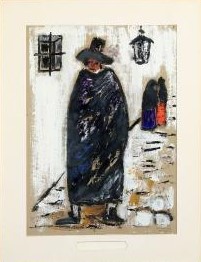

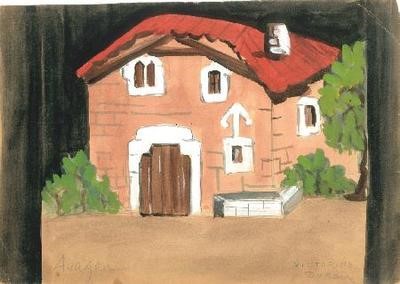

Retrato presentado a la III Exposición General Valenciana de Bellas Artes

También firmaba como Ramón de los Santos y como G. de los Santos.

Su participación en el Salón de Otoño de la AEPE

* Al VI Salón de Otoño de 1925 se presentó inscribiéndose así: Ramón Gutiérrez Santos. Natural de Madrid, donde reside, en la calle Blasco de Garay, 24. Presentó dos obras:

148. Retrato de la señorita E.G.S., óleo, 120 x 92 y

149. Jardín de verano, óleo, 88 x 68

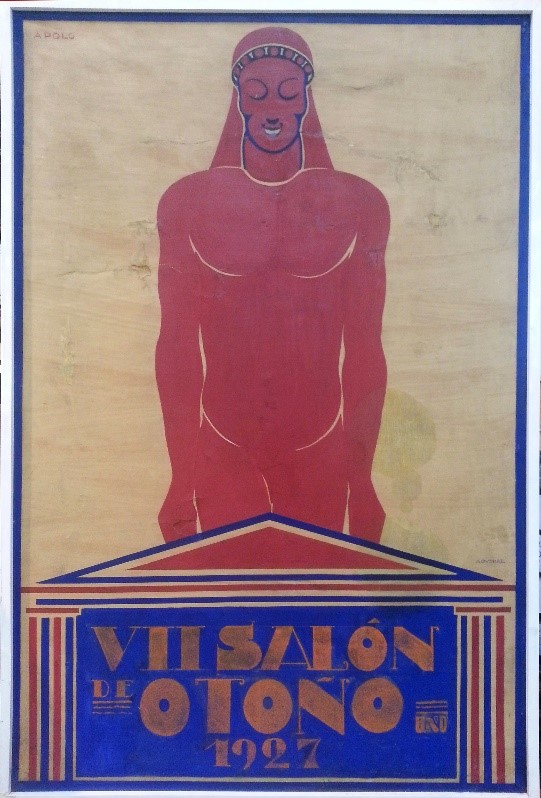

* Al VII Salón de Otoño de 1927 concurrió con una única pintura:

Un rincón de la casa grande.

* Al VIII Salón de Otoño de 1928 presentó,

145, un “panó con nueve apuntes”.

* Al IX Salón de Otoño de 1929 presentó seis obras:

94. Natura Esmeralda (óleo), 1,05 x 0,90;

95. El paisajista Collar (óleo), 0,83 x 0,63;

316. Calvarios de Valencia (óleo), 0,71 x 0,45;

317. Boceto de cartel para Tortosa (temple), 0,35 x 0,45;

318. Boceto de tela (temple), 0,35 x 0,45 y

319. Boceto de vidriera (temple), 0,35 x 0,45.

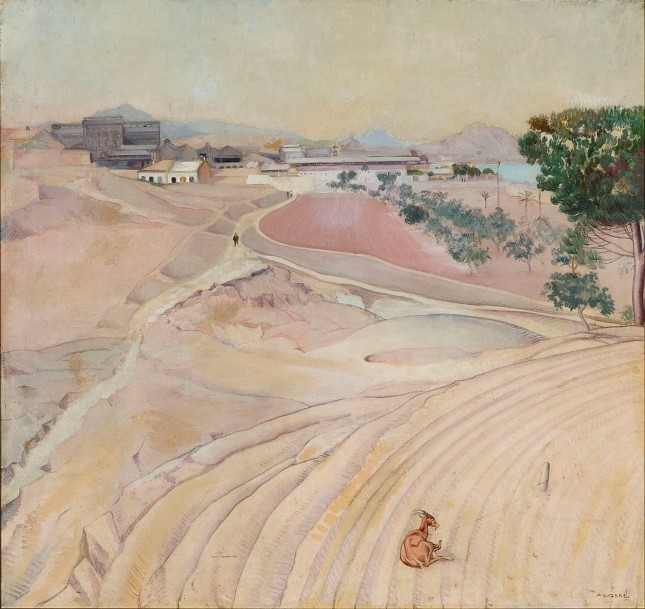

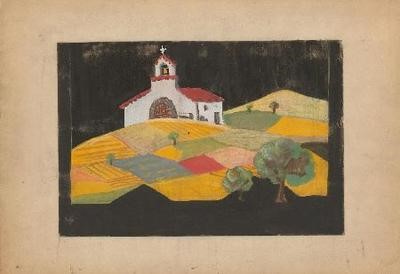

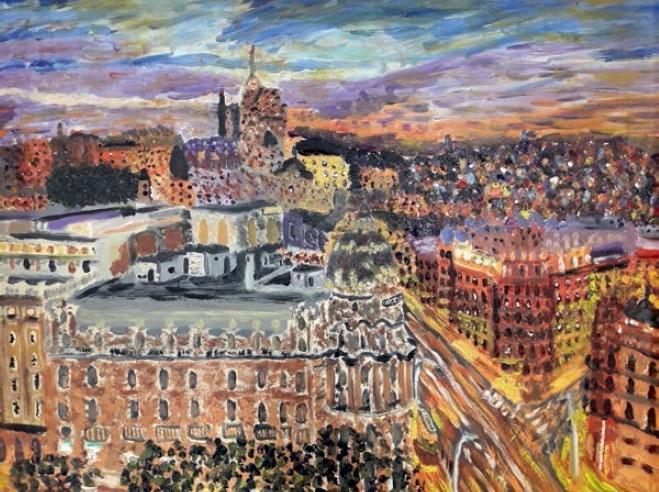

Natura esmeralda

* Al X Salón de Otoño de 1930 concurrió con tres pinturas:

136. Estudio (óleo), 1,15 x 0,95;

137. Las islas Columbretes (óleo), 1,15 x 0,95 y

138. El puerto (dos apuntes de Valencia) (óleo), 0,46 x 1,18.

Y además, a la Sección de arte decorativo, con:

337. ¡Tierra! (proyecto para vidriera), temple 1,00 x 1,60;

338. Cariátide (ilustración), temple y

339. Carnaval (ilustración), temple

Las islas Columbetes

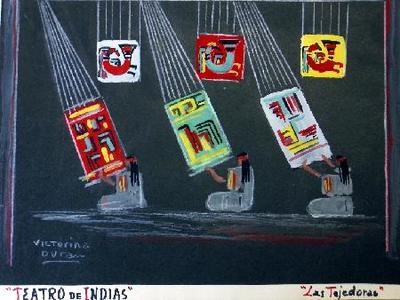

Tierra

* Al XI Salón de Otoño de 1931 presentó nueve obras tituladas:

“Tejados de El Cabañal”. Grabado;

“Cristal y calidades”;

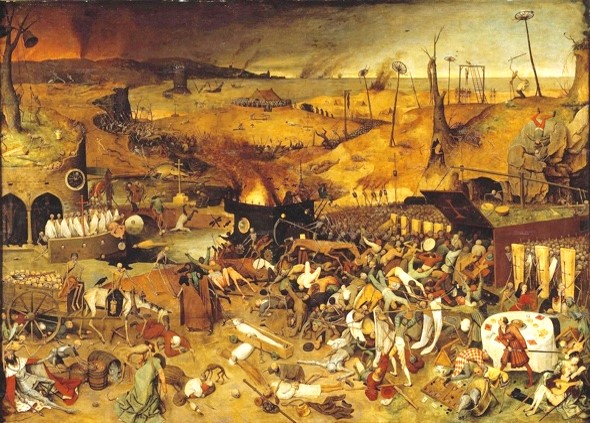

“España 1931”;

“Ilustración”. Dibujo;

“Mariposas”. Dibujo;

“Lola”. Dibujo;

“Matilde”. Dibujo y

“¡Musa!”, Cartel.

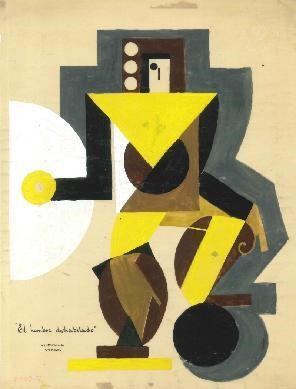

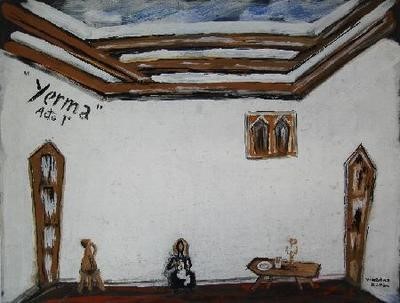

Cristal y calidades

* Al XIII Salón de Otoño de 1933 llevó tres obras tituladas

“Acordeones”,

“La capital del Valle” y

“El Valle de Amil”.

Bibliografía y webgrafía:

ABC Madrid, 20/01/1929 y 22/01/1929

La Voz (Madrid). 14/5/1930,

La Libertad (Madrid. 1919). 12/7/1930; 10/6/1932 y 30/11/1933

Las Provincias: diario de Valencia: Año 65 Número 19907, 24/07/1930 y número 20595, 15/10/1932

La correspondencia de Valencia: diario de noticias : eco imparcial de la opi…: Año LIII Número 21248 – 1930 Julio 24

El Pueblo: diario republicano de Valencia – Año XXXII Número 13136, 15/05/1930 y 20/09/1932

El Heraldo de Madrid. 16/11/1931; 30/10/1934 y 01/08/1932

Crónica (Madrid. 1929). 29/5/1932,

Heraldo de Almería: diario político: Año III Número 464 – 1932 junio 5

Revista de Gandia : periódico dedicado al fomento de los interese…: Época 3ª Año XXXIII Número 1684, 15/10/1932

Ribalta. Revista valenciana de arte. Valencia, agosto de 1935

“Fomento artístico y Sociedad Liberal. Exposiciones Nacionales de Bellas Artes (1917-1936)”. Lola Caparrós Masegosa. Universidad de Granada. Universidad Nacional de Educación a Distancia. Granada, 2016

“Consideraciones sobre el arte pictórico”. Conferencia pronunciada en el salón de sesiones del Ayuntamiento de Oliva en la inauguración de la exposición de pinturas de D. Ramón Gutiérrez Santos. José Mª Mengual y Mengual.