Por María Priego Sánchez

El retablo constituye uno de los principales legados que las generaciones pasadas nos han dejado como testimonio esencial de su cultura y su creencia religiosa. Si consideramos el conjunto de un retablo como la expresión artística más relevante e importante que el artista nos ha podido transmitir, es el XVII el periodo en que esta expresión llega a su mayor término.

CONTEXTO HISTÓRICO

El siglo XVII supuso para España el final de su hegemonía política. En esta época tiene lugar una profunda crisis demográfica y una precaria situación económica que situaron al país en una clara decadencia a la que ni monarcas ni validos fueron capaces de dar solución.

El siglo está ocupado por los reinados de Felipe III, Felipe IV y Carlos II. La situación de crisis exigía urgentes reformas económicas y fiscales, aunque ni el Duque de Lerma (valido de Felipe III) ni Felipe IV, junto al Conde-duque de Olivares, supieron hacerle frente. En política interna la situación se agravo con las rebeliones de Cataluña y Portugal (que obtuvo su independencia) y en la política exterior, la Paz de Wesfalia, con la que daba finalizada la Guerra de los Treinta Años, obligó a España a reconocer la independencia de Holanda y supuso el fin de la hegemonía española a favor de Francia. La muerte de Carlos II en 1700 sin descendencia abocó a España a una Guerra de Sucesión. La Paz de Utrecht reconoció a Felipe V como rey de España y con el comienza la dinastía borbónica, que potencio el cambio y las reformas.

En el ámbito religioso, el siglo XVII fue una época de esplendor para la Iglesia. Es la Contrarreforma, que pretendía defender la doctrina de la fe católica, reforzar la autoridad del Papa y fomentar la formación del clero en los seminarios. El arte barroco español es esencialmente religioso porque los conventos y las iglesias fueron los principales clientes. Frente a la crisis política, económica y social tuvo lugar un esplendor en el campo de las artes que ha hecho que el siglo XVII sea considerado El siglo de Oro, y de esta época son algunos de los artistas más reconocidos de nuestro arte.

EL RETABLO EN EL MARCO DE LA LITURGIA DEL CULTO Y DE LA IDEOLOGIA RELIGIOSA

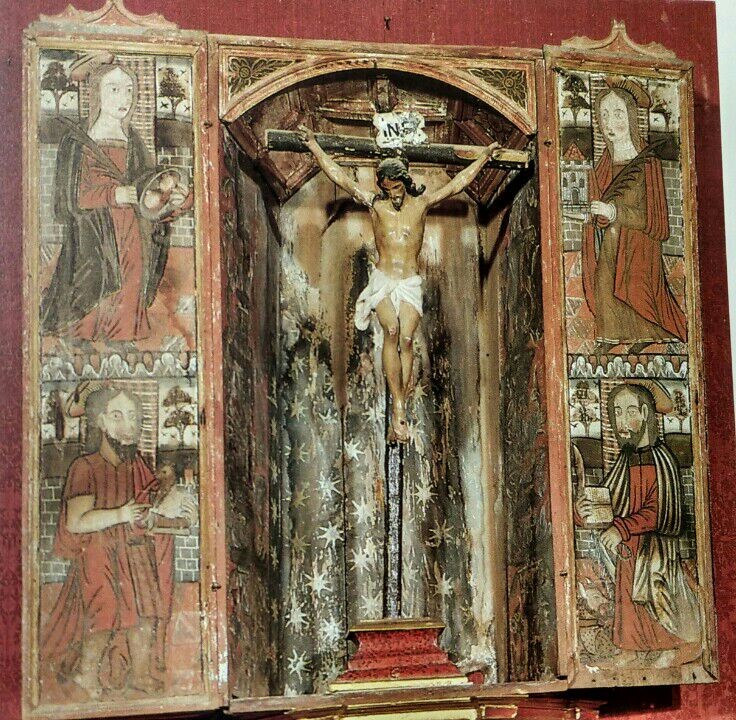

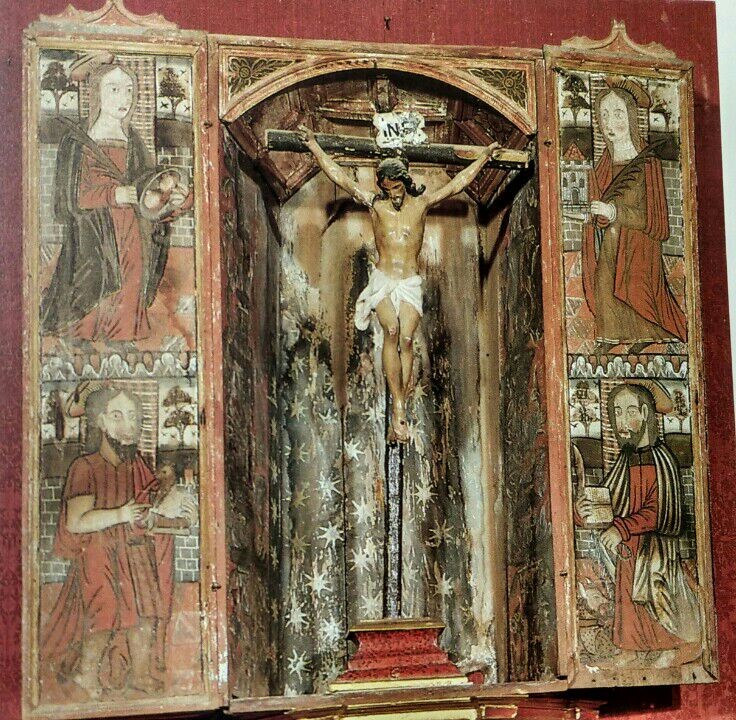

La palabra retablo procede del latín <retro-tabulum> que significa la tabla que se coloca detrás del altar. Remonta su origen a la costumbre litúrgica de poner reliquias de los santos sobre los altares. Cuando estas se agotaron, hubo que contentarse con colocar imágenes, primero en forma de dípticos y trípticos de marfil. Posteriormente, al encontrarse el ara del altar repleta de los utensilios para la celebración de la misa, la figura del santo, de Cristo o de la Virgen se pintó sobre una tabla que se situó delante del altar (frontal o antependium) hasta que, el sacerdote se colocó, para celebrar de espaldas al pueblo, no dejando ver el frontal, aquella se comenzó a ubicar detrás y por encima del altar a fin de hacerla plenamente visible. De esta manera surgió el retablo.

Ilustración 1: Altar-portátil de Santa Águeda, Santa Bárbara, San Juan y San Bartolomé de la iglesia parroquial de San Esteban una obra de principios siglo XVI, Acebeda (Madrid)

Ilustración 2: Retablo de la iglesia de San Blas Anento, de la Virgen de la Misericordia (Zaragoza) y de Santo Tomás Becket, una espectacular obra realizada por el Maestro Blasco de Grañén, uno de los mayores representantes de la pintura gótica aragonesa. Imagen en línea: URL<https://miscelaneaturolense.blogspot.com.es/2014/11/noviembre2014miscelanea-retablo-de-san_93.html>

La tabla evolucionó hasta convertirse a finales de la Edad Media en una gigantesca máquina de alabastro, piedra, mármol o madera que alberga ciclos completos de la vida de Cristo, de la Virgen y de los santos y que ocupa toda la cabecera de la iglesia.

Esta costumbre continúo durante el Renacimiento, pero seguramente fue en el Barroco, es decir, durante los siglos XVII y XVIII, cuando el retablo alcanzó el mayor grado de plenitud. No hubo en España templo, desde la enorme catedral hasta la más modesta de las ermitas, que no tuviese un esplendoroso retablo. Como si no fuera suficiente el de la cabecera, se multiplicaron por el crucero, las naves y las capillas. Todas las paredes de las iglesias llegaron a tapizarse de retablos no solamente en los templos que se construían de nueva planta sino incluso en aquellos de tiempos remotos, como el Románico y el Gótico, que de esta manera perdían su fisonomía original para cobrar otra enteramente nueva.

Los retablos barrocos podían construirse en piedra, alabastro, de mármol u otros materiales duros y semipreciosos, pero lo habitual fue hacerlos enteramente de madera, más dúctil a los primores de la talla y, sobretodo, susceptible de recibir una capa de pintura de oro que los convertía en un ascua de luz. La madera podía ser de roble, pino, castaño…según la que abundase en la región correspondiente y fuese, además, barata, sólida y duradera. Con el colorido y el dorado del retablo, iluminado por la luz de las velas, resplandecía como una brasa en la penumbra de los templos, insinuándose a la vista del público como una aparición celestial.

Además, con la vibración de sus formas, lo tupido de su decoración y la multiplicidad de sus imágenes dotaban a los templos españoles de la época, casi siempre de muros rígidos, inertes y cortados en ángulos rectos, una sensación de movilidad y expansión del espacio del que estructuralmente carecían. Los retablos provocaban así un ilusionismo propio del Barroco, en la que dicotomía entre el fondo y figura, entre superficie y realidad quedaba solo engañosamente resuelta.

Todos estos ingredientes dieron como resultado el explosivo éxito del retablo en España, pues aunque existiese también fuera de nuestras fronteras, en ningún otro país se produjo con tanta intensidad acumulativa como en el nuestro, donde realmente el retablo barroco ha de ser considerado como una de las expresiones más genuinas, significativas y aun exclusivas de nuestro arte.

Ilustración 3: Retablo Mayor de la iglesia de Santiago en Medina de Rioseco por Joaquín de Churriguera, Valladolid. Imagen en línea: URL<https://delazecalameka.blogspot.com.es/2011/10/las-edades-del-hombre-primera-sede.html >

LOS RETABLOS MADRILEÑOS DEL SIGLO XVII

Aunque el siglo XVII se ha considerado el “gran siglo barroco” hay que decir que tanto en la arquitectura como en los retablos la aparición de elementos decididamente barrocos. Es relativamente tardía respecto a la acentuación de los elementos decorativos y la unificación expresiva y focal. Solo en la segunda mitad del siglo XVII podemos hablar de un verdadero barroquismo.

Es preciso insistir en el hecho, a veces olvidado por los historiadores del arte, que el retablo antes y por encima de ser una pieza de mayor o menor calidad estética o una prueba del paso y evolución de los estilos artísticos a lo largo de la historia, es y ha sido fundamentalmente un mueble destinado primordialmente a desempeñar una serie de funciones litúrgicas, culturales y devocionales.

Artificies

El retablo representa un conjunto arquitectónico. Son obras contratadas generalmente por equipos o talleres en cierto modo artesanos, no queda claro en muchísimos casos el reparto de responsabilidades. Hay, sin embargo, un problema respecto a la paternidad de los retablos.

Como a veces el retablo es de dimensiones enormes, ocupando todo el alto y ancho de la cabecera de la iglesia, necesita de colaboradores que, bajo una dirección, constituyen el taller. Ante todo hay un tracista que proporciona el dibujo, a veces sumamente detallado, de lo que el retablo ha de ser. Hay también ensambladores, que realizan toda la labor de carpintería del conjunto, responsabilizándose de la perfecta estabilidad del retablo, y de su estructura y probablemente también de su talla decorativa, y por supuesto los escultores y pintores a quienes corresponde la realización de los lienzos, o de las imágenes de talla que el retablo incorpore. Los tracistas tenían miedo que durante la ejecución se perdieran determinados efectos y calidades planteadas. Es por esto que sobre todo en los años centrales del siglo y aun en la segunda mitad, fueron los propios pintores los que realizarían las trazas como por ejemplo Alonso Cano, Herrera Barnuevo o Francisco Rizi. Pero luego también parece que esta iniciativa pasa a los escultores y ensambladores como Churriguerra, poniendo así en manifiesto la relación que tiene que existir entre el pensamiento y la ejecución.

Estructura

Este conjunto arquitectónico está formado en pisos o cuerpos (horizontales), calles (verticales), es decir, elementos sustentantes y sostenidos. La base se denomina banco o predela y el remate superior de la calle central, ático. El mayor protagonismo del retablo recae sobre el tipo de soportes, hasta el punto de que los estudios suelen clasificarse en función de ellos.

Toda la primera mitad del siglo XVII representa el imperio de la columna clásica, con estrías verticales, capitel corintio o compuesto. Un primer paso hacia la barroquización es aquel en el que las estrías se retuercen, sin modificar el volumen de la columna. Pero el verdadero cambio llegara con la columna salomónica[1], tiene un concepto de reliquia que proviene del Templo de Salomón y la incorporación de la vid a la columna indicando el carácter eucarístico. Estos elementos fueron utilizados por Bernini para realizar el Baldaquino de San Pedro el Vaticano.

Usos y Tipología

Frente a los distintos tipos de retablos vemos que existe una tipología de la forma, es decir, obedecen a circunstancias de representación, de aspecto. Pero además observamos como también existe una tipología de la función atendiendo a la utilización de los fieles. Ambas tipologías tienen puntos de coincidencia, pueden convivir en el mismo retablo.

En la tipología de la forma:

El primero de ellos el Retablo-hornacina, es cuando la planta ochavada tiene cinco lados, se tiene una sensación de hornacina. En esa hornacina se tiende a colocar la escultura de Cristo, La virgen o el Santo al que está dedicado. Como por ejemplo los retablos de la Dolorosa y de la Inmaculada de la iglesia de la Concepción Real de Calatrava, de Juan Villanueva Vardales, Madrid. (1726-1727).

[1]. La barroquización del retablo se estimuló con la publicación de un libro sobre la arquitectura “oblicua”, de Juan Caramuel, editado en 1678. La obra tuvo gran influencia sobre la arquitectura barroca española. En ella se hace referencia a la columna salomónica.

Ilustración 4: Retablos de la Dolorosa y de la Inmaculada de la iglesia de la Concepción real de Calatrava, obra de Juan Villanueva Vardales, Madrid. (1726-1727). Imagen en línea: URL<https://www.fotomadrid.com/verArticulo/213 >

El Retablo-bifronte, surge cuando sirve para la comunidad monástica y la de fieles. La capilla mayor se arbitra como espacio para el coro. El retablo tiene una cara posterior, con altar para el sacrificio de la misa. Los fieles tienen a la vista lo más llamativo del retablo. A esta modalidad responde la iglesia del monasterio de San Martín de Pinario, de Fernando Casas y Novoa, en Santiago de Compostela (1730).

Ilustración 5: Retablo-bifronte de la Iglesia del monasterio de San Martín de Pinario en Santiago de Compostela, obra de Fernando Casas y Novoa (1730). Imagen en línea: URL<https://www.pinterest.es/pin/521713938064769466/ >

Ilustración 6: Retablo-bifronte de la Iglesia del monasterio de San Martín de Pinario en Santiago de Compostela, obra de Fernando Casas y Novoa (1730)

El Retablo-fingido se entiende como pintura sobre el muro, fue consecuencia de falta de recursos. Nace en el momento en el que se halla en auge la escenografía, pues en definitiva es ceración del pintor. No deja de guardar relación con el deseo de engañar, de suerte que vendría a ser un “trampantojo” y efectivamente en algunas ocasiones encontramos como la pintura alarga el retablo como en la ermita de San Isidro de Alcalá de Henares de Manuel Laredo. El altar está adornado por un gran retablo fingido realizado en 1885 para sustituir el primitivo retablo barroco que había sido destruido durante la guerra de la Independencia. Un falso templete o baldaquino con la imagen de la Inmaculada Concepción en el centro, Santa Bárbara y San Antonio Abad a los lados, rodean la figura de San Isidro.

Ilustración 7: Retablo fingido en la ermita de San Isidro de Alcalá de Henares de Manuel Laredo (1885). Imagen en línea: URL<https://artedemadrid.wordpress.com/2014/05/15/la-ermita-de-san-isidro-de-alcala-de-henares/

Ilustración 8: Detalle del retablo fingido en la ermita de San Isidro de Alcalá de Henares de Manuel Laredo (1885). Imagen en línea: URL<https://artedemadrid.wordpress.com/2014/05/15/la-ermita-de-san-isidro-de-alcala-de-henares/

Y por último el Baldaquino, entra en la tipología formal, aunque a la vez está dotado de una significación devocional. Concentra el culto en el interior de un receptáculo, que adopta la disposición de los primitivos baldaquinos del arte paleocristiano. Es una construcción arquitectónica de tipo central, de planta cuadrada, poligonal o circular, pero con un condicionante esencial: estar soportado por columnas exentas, un claro ejemplo de este modelo es el baldaquino de la Capilla de San Isidro Labrador de Herrera Barnuevo, Madrid (1659). Sabemos cómo era gracias a que se conserva un trazado en la Biblioteca Nacional, primitivamente atribuido a Alonso Cano, hoy es considerado inequívocamente del maestro Herrera Barnuevo. En él se hallarían las reliquias de San Isidoro, coronado por la imagen de este. El proyecto se rechazó por uno más sencillo, encargado en 1660 a Juan Lobera.

Ilustración 9: Trazado conservado en la Biblioteca Nacional de la Capilla de San Isidro Labrador de Herrera Barnuevo, Madrid. (1659). Imagen en línea: URL<https://investigart.wordpress.com/2014/05/16/la-capilla-de-san-isidro-en-san-andres-madrid/ >

En la tipología de la función:

El Retablo eucarístico es aquel en el que el expositor tenga tal volumen y relevancia que el retablo desempeña una función primordialmente eucarística. Como ejemplo el retablo mayor de la iglesia de San Esteban de Salamanca[1] de José Benito de Churriguera (1693-96).

[1] https://www.wikiwand.com/de/Jos%C3%A9_Benito_de_Churriguera

Ilustración 10: Retablo mayor de la iglesia de San Esteban de Salamanca de José Benito de Churriguera (1693-96). Imagen en línea: URL <https://www.wikiwand.com/de/Jos%C3%A9_Benito_de_Churriguera>

Retablo-Cristo Yacente, es la mera presencia del cuerpo de Cristo insertado en una vitrina que forma parte del conjunto escultórico. Como ejemplo tenemos al Cristo yacente de Gregorio Fernández del Convento de San Placido, Madrid, S.XVI.

Ilustración 11: Retablo-Cristo Yacente de Gregorio Fernández del Convento de San Placido, Madrid, S.XVI. Imagen en línea: URL <https://maravillasdeespana.blogspot.com.es/2012/02/la-iglesia-del-convento-de-san.html>

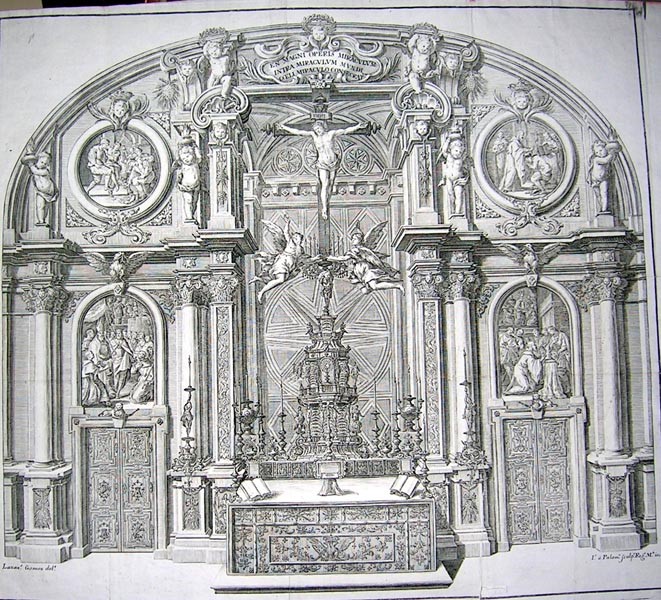

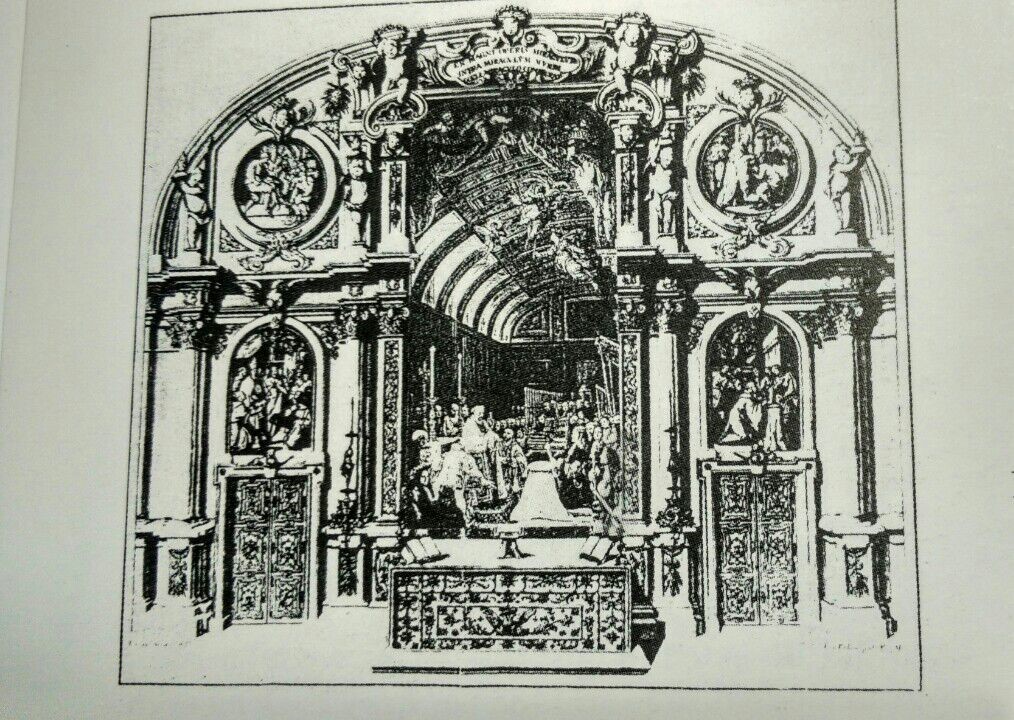

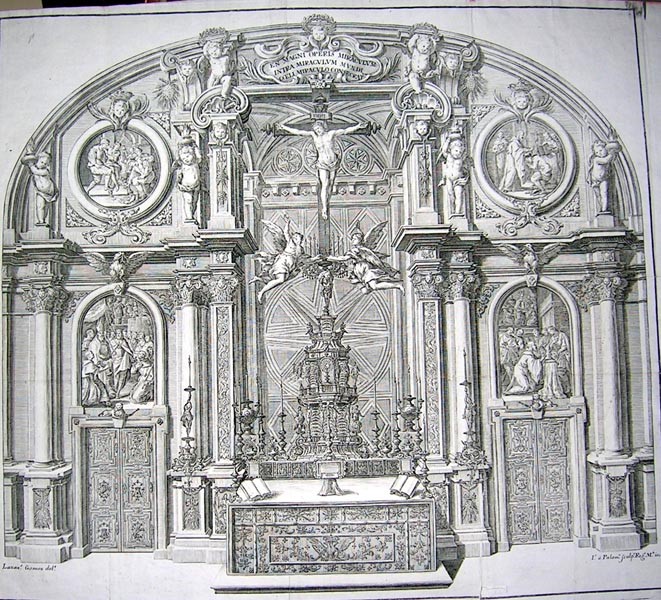

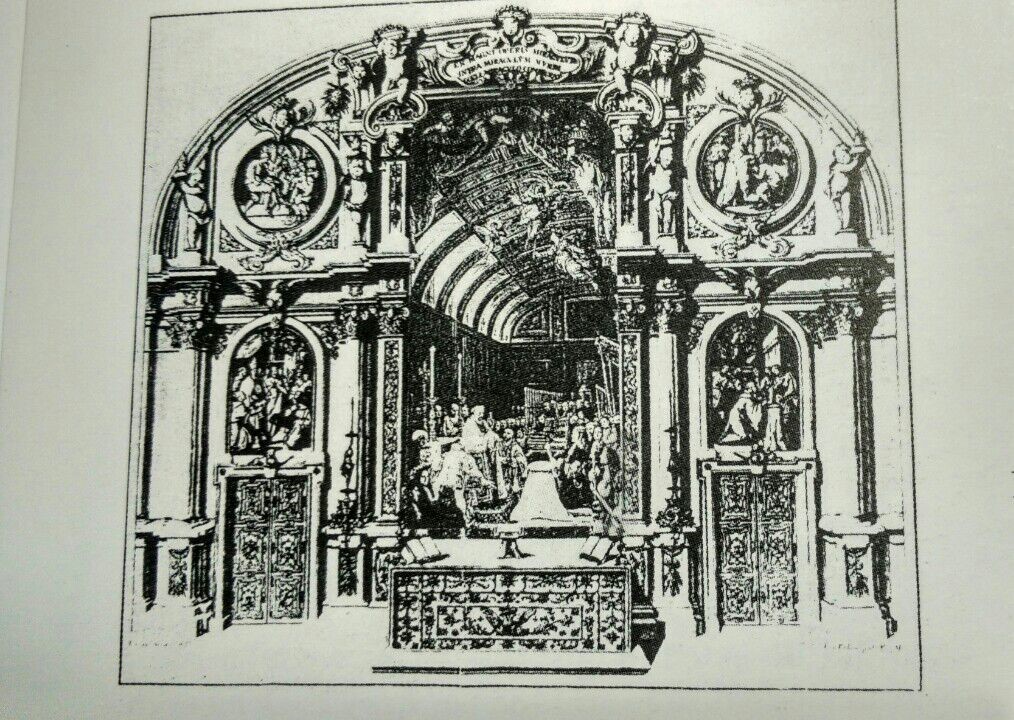

Retablo- tramoya se colocaba una pintura que servía para tapar y destapar un crucifijo a través de una maquinaria, funcionaba así como tramoya. Retablo de la sagrada Forma en la sacristía del Monasterio del Escorial. Las fotografías que se nos presentan son un grabado por Juan Bernabé Palomino. La figura de la parte superior muestra el altar abierto, mostrando el crucifijo de Pietro Tacca. En este mismo grabado se ha superpuesto el cuadro de Claudio Coello, que representa la adoración de la Sagrada Forma, cuadro que actúa de telón para cubrir y descubrir la reliquia.

Ilustración 12: Grabado de Juan Bernabé Palomino del Retablo de la sacristía del Monasterio del Escorial. Altar abierto. Imagen en Línea: URL<https://www.frame.es/catalogo/grabado.php?id=11272&lit=Retablo+de+la+Santa+forma+en+la+Sacristia+del+Monasterio+del+Escorial&t=Escultura&a=Palomino%2C+Juan+Bernabe&s=Grabados>

Ilustración 13: Grabado de Juan Bernabé Palomino del Retablo de la sacristía del Monasterio del Escorial. Altar cerrado con el cuadro de Claudio Coello

Retablo-rosario en la iconografía del retablo tiene que salir un rosario, en el caso del Retablo del Rosario de Teruel, el rosario rodea a la virgen y al niño.

Ilustración 14: Retablo del Rosario de Teruel

Retablo-relicario las figuras solían ofrecer un receptáculo para la reliquia, suele adoptar forma de armario. Como podemos observar en el retablo de San Jerónimo en el Monasterio de San Lorenzo del Escorial (1997-1998). Decorados por Juan Gómez, que se encuentran divididos en dos cuerpos; se pueden abrir por delante, para ser expuestos al culto, y por detrás, para poder acceder a las reliquias.

Ilustración 15: Retablo de San Jerónimo en el Monasterio de San Lorenzo del Escorial (1997 / 98). Imagen en línea: URL< https://apuntes.santanderlasalle.es/arte/renacimiento/arquitectura/espana/escorial/escorial_relicarios.htm>

Retablo-vitrina su finalidad es aumentar la intimidad de la imagen, protegiéndola a la vez del polvo y el humo de las velas. Destaca el retablo de san Ignacio de Loyola en la Iglesia de San Luis de los Franceses, Sevilla.

Ilustración 16: Retablo de San Ignacio de Loyola en la Iglesia de san Luis de los Franceses en Sevilla. Imagen en línea: URL <https://hispanismo.org/cultura-general/17694-iglesia-de-san-luis-de-los-franceses-sevilla.html>

Retablo-cuadro aquel constituido a base de una pintura o relieve de gran tamaño. Destaca el retablo mayor de Santa Teresa en Ávila obra de Gregorio Fernández realizado entre 1576 y 1636.

Ilustración 17: Retablo mayor de Santa Teresa de Gregorio Fernández, Ávila (1576/1636)

Iconográfica

Los clientes de los retablos fueron fundamentalmente, entidades religiosas de diversa índole puesto que aquellas piezas eminentemente culturales y litúrgicas estaban destinadas a las iglesias, capillas y ermitas. Por ello los clientes habituales fueron los obispos, los cabildos eclesiásticos, los comités parroquiales, las comunidades de religiosos y las numerosas hermandades y cofradías.

El retablo de tipo didáctico y catequético contenía multitud de escenas en que se narraban los ciclos más o menos completos de la vida y milagros de Cristo, la Virgen y de los santos reconocidos por la Iglesia. Podía haber ensambladores, escultores y pintores que fueran expertos en estos asuntos, pero lo normal era que el colectivo que contrataba el retablo encargase de esa tarea a un experto en iconografía, por ejemplo a el canónigo o fraile erudito, catedráticos de las Sagradas Escrituras o Teología Dogmática. Disponían el modo de representar cada historia particular y el conjunto general arreglado conforme a un orden que revelase al entendido un auténtico programa.

La imagen es un complemento del contenido de los sermones. Para los eclesiásticos y los fieles les resultaba fácil realizar la lectura de un retablo, tanto la arquitectura como la imagen. Los contratos nos ofrecen una descripción minuciosa del retablo, de sus órdenes arquitectónicos y de las imágenes.

PRIMERA MITAD DEL SIGLO XVII

El esquema retablístico que predomina en España durante todo este periodo responde al prototipo escurialense. Se caracteriza por el equilibrio de horizontales y verticales, adaptándose habitualmente a cabecera plana, lo que impone una cabecera rectilínea. Los intercolumnios suelen tener nichos para estatuas. Es el tipo de retablo llamado romanista, clasicista o contra reformista. Entre los grandes tracistas destacan Francisco de Mora, Juan Gómez de Mora, Pedro de la Torre y Churriguera. Fue durante el reinado de Felipe II donde el diseño maduró. Los diseños de Juan Herrera para el retablo mayor del monasterio del Escorial sirvieron de arranque a la nueva era de las trazas que llamaríamos “universales” para la retablística.

De esta primera mitad del siglo vamos a destacar dos retablos, el primero de ellos lo realizó Francisco de Mora, (Cuenca 1550- Madrid 1610) arquitecto regio y tracista notable. Se formó junto a Juan de Herrera, trabajando con él en la reconstrucción del Alcázar de Segovia y en el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Tras la muerte del maestro en 1597, continuó con las obras de este último edificio. Su estilo, aprendido de Juan de Herrera, es igualmente sobrio, desornamentado y geométrico. Los rasgos más característicos de la arquitectura herreriana, como el gusto por los volúmenes limpios, el empleo de cubiertas de pizarra, la presencia de torres rematadas con chapiteles piramidales y el equilibrio simétrico de los elementos arquitectónicos, pueden apreciarse en algunas de sus creaciones más importantes.

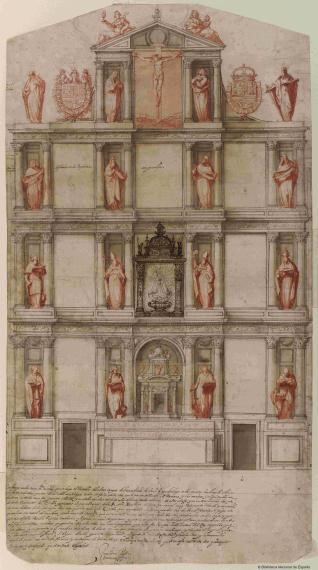

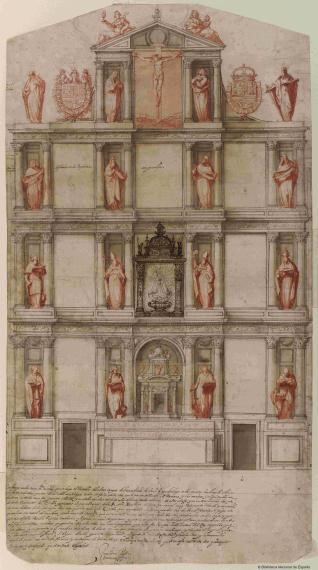

Felipe II pensó en dotar al Monasterio de Guadalupe con un retablo de tipo cortesano. Pero la obra se iniciaría con Felipe III. En la Biblioteca Nacional de España, en Madrid, conservamos un plano firmado por Francisco de Mora con sus indicaciones de puño y letra, que explican alguna de sus características. La escritura autógrafa que acompaña a la traza tiene gran valor documental. Está fechado en Valladolid el dos de junio de 1604.

Ilustración 18: Traza del retablo mayor del Monasterio de Guadalupe, obra de Francisco Mora, conservado en la Biblioteca Nacional. Imagen en línea: URL < https://www.flickr.com/photos/bibliotecabne/10795398474

La traza muestra un modelo rigurosamente clasicista, a base de tres cuerpos iguales, constituidos por tres calles para pintura y cuatro intercolumnios para escultura. En el centro se sitúa la Virgen de Guadalupe. Las puertas situadas en el zócalo conducirían a la escalera que lleva al camarín. Se trata por tanto de un retablo-camarín, con transparente. Las pinturas fueron realizadas por Vicente Carducho y Eugenio Caxés, pero la arquitectura y la escultura se realizarían por maestros elegidos por el Convento.

Ilustración 19: Retablo mayor del Monasterio de Guadalupe, obra de Francisco Mora. Imagen en línea: URL <https://www.lahornacina.com/semblanzasmerlo.htm

En el cuarto decenio del siglo XVII se producen en el foco de Madrid signos anunciadores del barroco, entre ellos este segundo retablo de la Iglesia parroquial de Santo Domingo de Pinto[1] (Madrid), que fue contratado a Pedro de la Torre en 1637. Pedro de la Torre se desconoce el lugar y fecha exacta de su nacimiento, así como todo lo relativo a su formación artística, pero si sabemos que falleció en 1677. Fue un escultor, ensamblador y arquitecto español, especializado en la traza de retablos en los que introdujo las más avanzadas formas del barroco decorativo, algunas de las cuales serían adoptadas en la arquitectura barroca, contribuyendo así decisivamente a su difusión.

Ilustración 20: Retablo de la Iglesia parroquial de Santo Domingo de Pinto (Madrid), obra realizado por Pedro de la Torre en 1637. Imagen en línea: URL < https://maravillasdeespana.blogspot.com.es/2013/10/la-provincia-de-madridcontinua-el-viaje.htmlZ>

Este retablo tardó en realizarse, pues lleva pinturas de Camilo, Pereda y otros autores. El retablo es importante por su tipología. Sobre planta de exedra, viene a ser un retablo-hornacina, de líneas muy clásicas. El cascaron tiene forma de bóveda de horno, dividiéndose en varios segmentos. El retablo se somete plenamente a la pintura, que se recurva para adaptarse a la forma de la capilla.

SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVII

Durante este periodo se produce la eclosión del retablo ya propiamente barroco, tanto en el aspecto estructural como en lo decorativo. La columna salomónica resultó decisiva para su desarrollo. Por medio de ella el retablo evolucionaba hacia el cuerpo único, aunque hay asimismo retablos de cuerpos superpuestos. Se obtiene una mayor profundidad, ya que la columna se aísla y al propio tiempo aumentan los motivos ornamentales, que se hacen de un potente bulto.

Madrid se convierte en un importante centro cultual en el que desarrolla un papel rector de las trazas se ofrece sin solución de continuidad en el siglo XVIII y se afianzaría con la actuación fiscalizadora de la Real Academia de San Fernando. Pedro de la Torre, Sebastián de Benavente y Sebastián de Herrera Barnuevo fueron los grandes retablístas madrileños de la segunda mitad del siglo XVII.

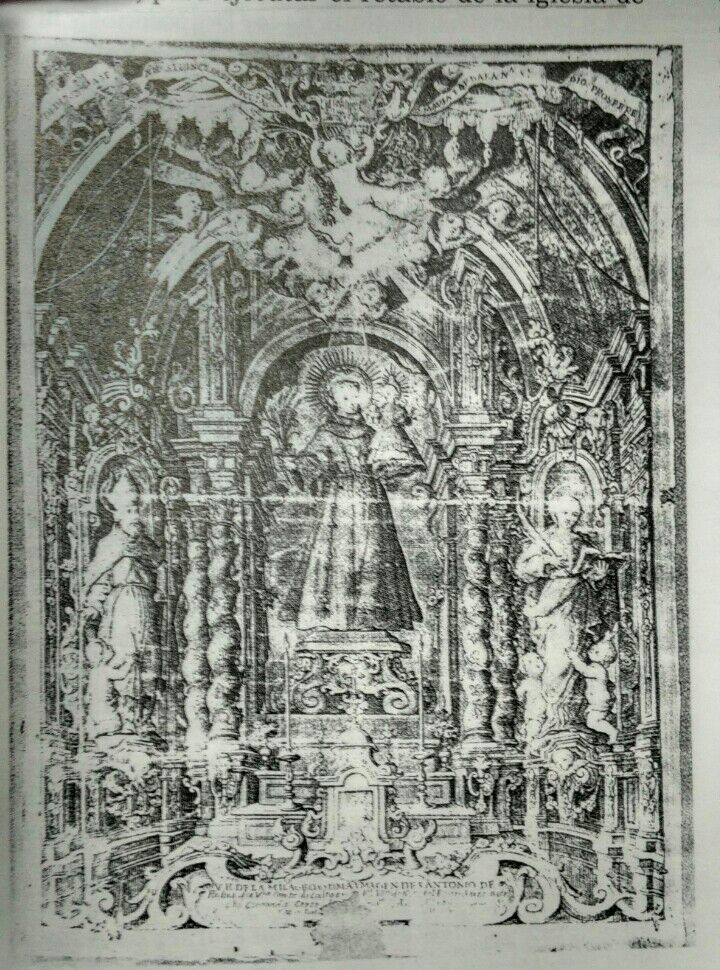

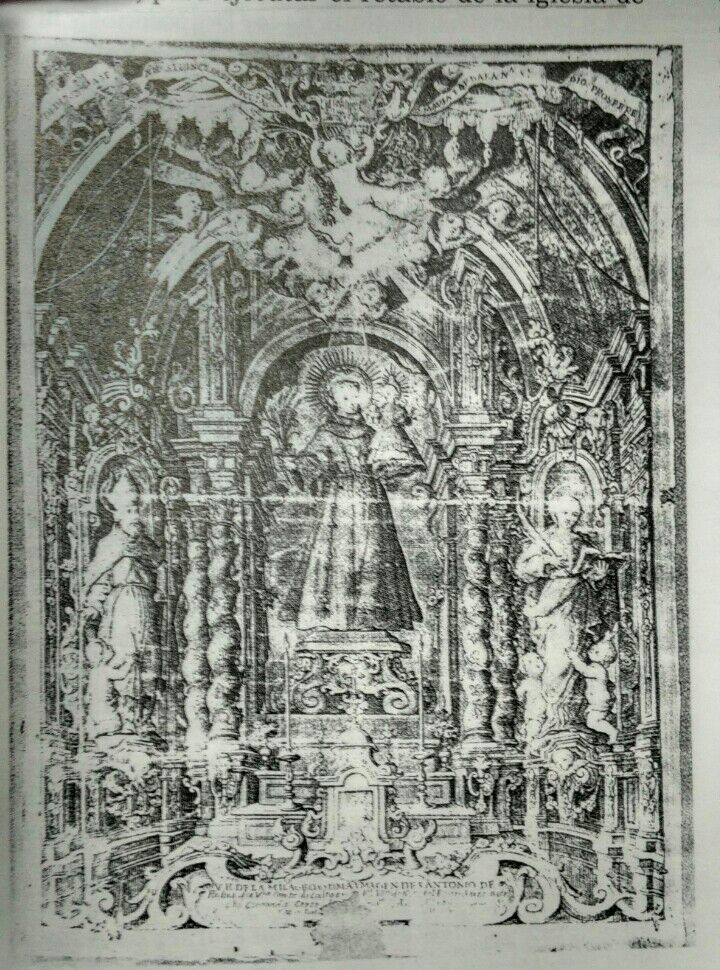

El primer artista a destacar es, Pedro de la Torre, del cual ya hemos hablado anteriormente, en este periodo se va a convertir en una figura de vital transcendencia que marcará en las trazas de retablos posteriores. La obra que le lanza a la fama es el retablo mayor de la Iglesia del Hospital de Buen Suceso de Madrid, edificio de la máxima significación de la corte, emplazado en la Puerta del Sol. Sin embargo no se ha conservado una copiosa información que nos permita su recomposición, pero se conserva una estampa que fue grabada en 1740 por Matías Antonio Irala Ayuso, que representa el retablo de san Antonio de Padua, en la misma iglesia del Buen Suceso. La estampa ofrece un tipo de retablo de columnas salomónicas de cinco espiras, con un ático provisto de machones, que es habitual de Pedro de la Torre.

Ilustración 21. Estampa que fue grabada en 1740 por Matías Antonio Irala Ayuso, que representa el retablo de san Antonio de Padua, en la misma iglesia del Buen Suceso

Ilustración 22: Cuadro de la Puerta del Sol en Madrid, por Luis Paret y Alcázar (1773), donde podemos llegar apreciar la Iglesia del Hospital de Buen Suceso de Madrid. Imagen en línea: URL< https://www.pinterest.es/pin/538109855457366438/ >

Otro artista destacable es Sebastián de Benavente, (hacia 1620-1689) es un genuino maestro de los retablos, ya que no se trata de un maestro que haya compaginado la traza de retablos con otras artes, como ocurre con los maestros anteriormente citados. Es el creador de un estilo propio y rompedor que tuvo bastante influencia en el desarrollo del retablo madrileño de la segunda mitad del siglo XVII y de la primera mitad del XVIII.

Realiza el retablo mayor de la Iglesia de San Pedro el Viejo en 1671. Está formado por columnas salomónicas y rematadas por un ático semicircular. En el centro se encuentra una imagen del siglo XIX de la Inmaculada Concepción.

Ilustración 23: Retablo mayor de la Iglesia de San Pedro el Viejo en 1671, realizado por Sebastián de Benavente. Imagen en línea: URL< https://vramon1958.wordpress.com/2014/11/15/la-iglesia-de-san-pedro-el-viejo-ocho-siglos-de-historia-leyendas-y-misterios/ >

Por último el retablo de Herrera Barnuevo, la Virgen de Guadalupe, en la clausura del convento madrileño de las Descalzas Reales, fechado en 1653. Herrera Barnuevo (1619- 1671), recibió las primeras enseñanzas de su padre, el escultor Antonio de Herrera. Entró en el taller de Alonso Cano a los 19 años, siendo el artista granadino su referencia artística.

Es un retablo al servicio de la pintura, de suerte que su interés es fundamentalmente iconográfico. Está preparado para el rezo, en la cercanía. Sin duda está inspirado en un grabado de múltiples escenas y gran tamaño, hecho para la veneración a domicilio. Las pinturas se ordenan en el arco del testero. La parte central ofrece pinturas, dispuestas en un marco arquitectónico a la manera de dosel. Por ello pudiera hablarse del tipo retablo-dosel.

Ilustración 24: Retablo de la Virgen de Guadalupe, del Convento Madrileño de las Descalzas Reales, 1653. Imagen en línea: URL< https://investigart.wordpress.com/2014/11/03/espejo-de-justicia-un-retablo-inmaculista-en-las-descalzas-reales/ >

Para terminar destacar, sin duda alguna, la iglesia del Convento de San Plácido.

“En la calle de San Roque, a un lado, como escondida, no queriendo hacer notar su existencia, se halla la iglesia del convento de monjas de San Plácido, una de las más bellas de Madrid, enriquecida por los lienzos de Claudio Coello, las esculturas de Pereira y Gregorio Hernández y, antiguamente, por el famoso Cristo de Velázquez, que de allí salió para darse a conocer al mundo en el Museo del Prado” de Fernando Chueca Goitia[1].

Estamos frente a uno de los conjuntos más bellos del barroco madrileño, construida en 1655 por encargo de Villanueva para su antigua prometida, por el arquitecto Fray Lorenzo de San Nicolás. En el interior de la iglesia se conservan obras de Claudio Coello, Francisco Rizzi, Manuel Pereira o Gregorio Hernández.

Los hermanos Pedro y José de la Torre realizarán el retablo mayor de la iglesia, que presenta en su parte inferior un ostensorio apoyado en cuatro esbeltas columnas cubierto por una cúpula muy decorada, en la parte superior vemos el lienzo de la Anunciación de Claudio Coello enmarcado por columnas.

[1] Fernando Chueca Goitia fue arquitecto, ensayista y miembro de las Reales Academias de Bellas Artes de San Fernando y de la Historia.

Ilustración 25: Retablo mayor de la iglesia del Convento de San Placido realizado por Pedro y José de la Torre. Imagen en línea: URL< https://turismomadrid.es/patrimoniohistorico/linea3/callao/iglesia-del-monasterio-de-benedictinas-de-san-placido

La Anunciación es un cuadro bellísimo y armonioso, con una excelente perspectiva aérea de un joven como lo era en aquel momento Claudio Coello. En el plano central destaca la figura de la Virgen, con ropajes azules y rosa, que escucha al arcángel San Gabriel con las manos unidas. En la parte superior se representa al Espíritu Santo entre resplandores y coros de ángeles, bajo la mirada de Dios Padre. Debajo de la Virgen se encuentran las figuras de los profetas y sibilas que anunciaran el acontecimiento. A los lados del retablo se encuentran situadas las imágenes de San Benito y San Placido y sobre el retablo La Inmaculada Concepción de Francisco Rizzi, una obra llena de simbolismo. Este mismo artista también se encargara de las pinturas de la cúpula adornada con decoración vegetal de gran riqueza cromática y las pechinas con representaciones de las santas de la Orden Benedictina.

Los dos retablos gemelos situados a los lados del crucero también van a ser obra de los hermanos Pedro y José de la Torre. La disposición de estos retablos son un cuerpo principal de columnas con pinturas en los zócalos donde se representan distintas escenas: La Pasión de Cristo, La renuncia de San Pedro Celestino al Papado y La misa de San Benito a la muerte de su hermana Santa Escolástica.

Los cuadros centrales también serán obra del artista, Francisco Coello, representando a la derecha la Visión de Cristo por Santa Gertrudis y a la izquierda San Benito y su hermana Santa Escolástica.

Ilustración 26: Retablo lateral situado a la izquierda con el cuadro de Claudio Coello de San Benito y Santa Escolástica. Imagen en línea: URL< https://www.viendomadrid.com/2009/12/convento-de-san-placido-las-monjas.html >

En el interior de esta iglesia se albergaba la magnífica talla del Cristo Yacente de Gregorio Hernández dentro de una urna, colocado debajo de un cuadro de la Virgen con una dama orante, dos cuadros de Miguel Jacinto Meléndez que representa a las Vírgenes del Milagro y Atocha. Y la pequeña imagen del Niño Jesús, obra de Martin Montañés.

Por último señalar que también en esta iglesia se encontraba El Cristo Crucificado[1] de Velázquez, encargo de Felipe IV. Representación de Cristo inerte, clavado en la cruz con un fondo oscuro eliminando toda referencia espacial, acentuando así la sensación de soledad, silencio y reposo.

CONCLUSIÓN

En 1737 el Diccionario de la Real Academia denomina al retablo “adorno de arquitectura magnifico con que se componen los altares”. La aparición del retablo no será algo meramente casual sino la respuesta a la necesidad de subrayar la sacralidad de un espacio, por medio de imágenes o del arte en general.

El retablo convivirá como el escenario de la liturgia, tutelará y dará sentido a los contenidos religiosos, definirá y acotará el carácter sagrado del espacio, convirtiéndose, sobre todo en el siglo XVII, en el elemento fundamental del templo cristiano.

En el siglo XVII el retablo se convertirá en el summo del arte, no será un solo hecho de construir o esculpir, sino será en sí un arte tan especializado donde tiene cabida de una manera tan majestuosa todos los tipos técnicos, ordenes artísticos, arquitectura, pintura y escultura, con un sinfín de técnicas y diseño, sin que haya nada igual sino parecido.

Será en el retablo del siglo XVII donde trabajan codo a codo los mejores artistas de la época, arquitectos, escritores, pintores y artesanos, creando y siendo arte del siglo el denominado “siglo de Oro del arte español”, siendo el retablo uno de los mejores y mayores exponentes.

BIBLIOGRAFÍA

MARTÍ N GONZÁLEZ, J.J., El retablo barroco en España, 1993, Madrid.

Retablos de la Comunidad de Madrid. Siglos XV al XVII. Dirección General del Patrimonio Cultural de la consejería de Educación y Cultura de la Comunidad de Madrid, 1995, Madrid.

CRUZ YÁBAR, J.M., El arquitecto Sebastián Benavente (1619 -1689) y el retablo cortesano de su época, 2013, Madrid.

[1] Situado hoy en día en el Museo del Prado, Madrid.