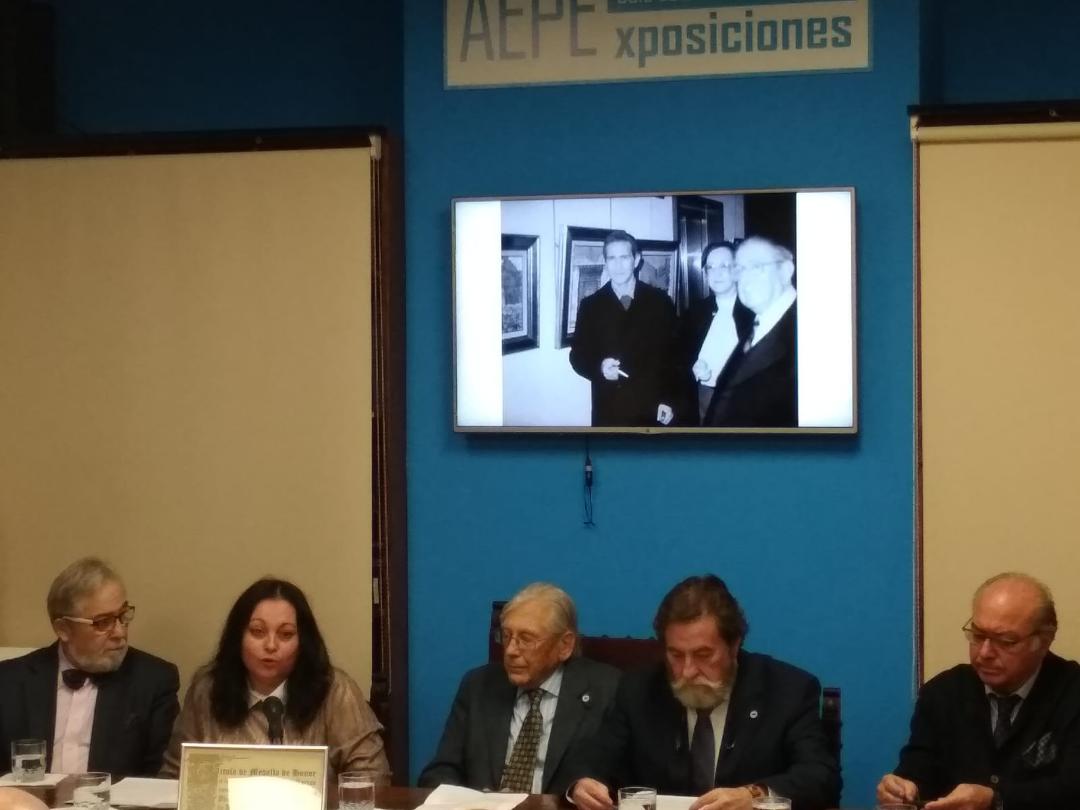

En un acto celebrado el pasado día 21 de diciembre en la sede institucional de la AEPE, el benefactor y altruista madrileño Rafael Botí Torres recogió la “Medalla de Honor”, que le fue otorgada de manos de su Presidente José Gabriel Astudillo, en reconocimiento a su labor de coleccionista, mecenas, y emprendedor que ha dedicado toda una vida al fomento del arte y la cultura.

Momentos antes de comenzar el acto, en el despacho presidencial, de izquierda a derecha: Mª Dolores Barreda Pérez, Secretaria General de la AEPE, junto a Rafael Botí Torres, José Gabriel Astudillo, Presidente de la Asociación Española de Pintores y Escultores y Juan Manuel López-Reina, Vicepresidente de la AEPE

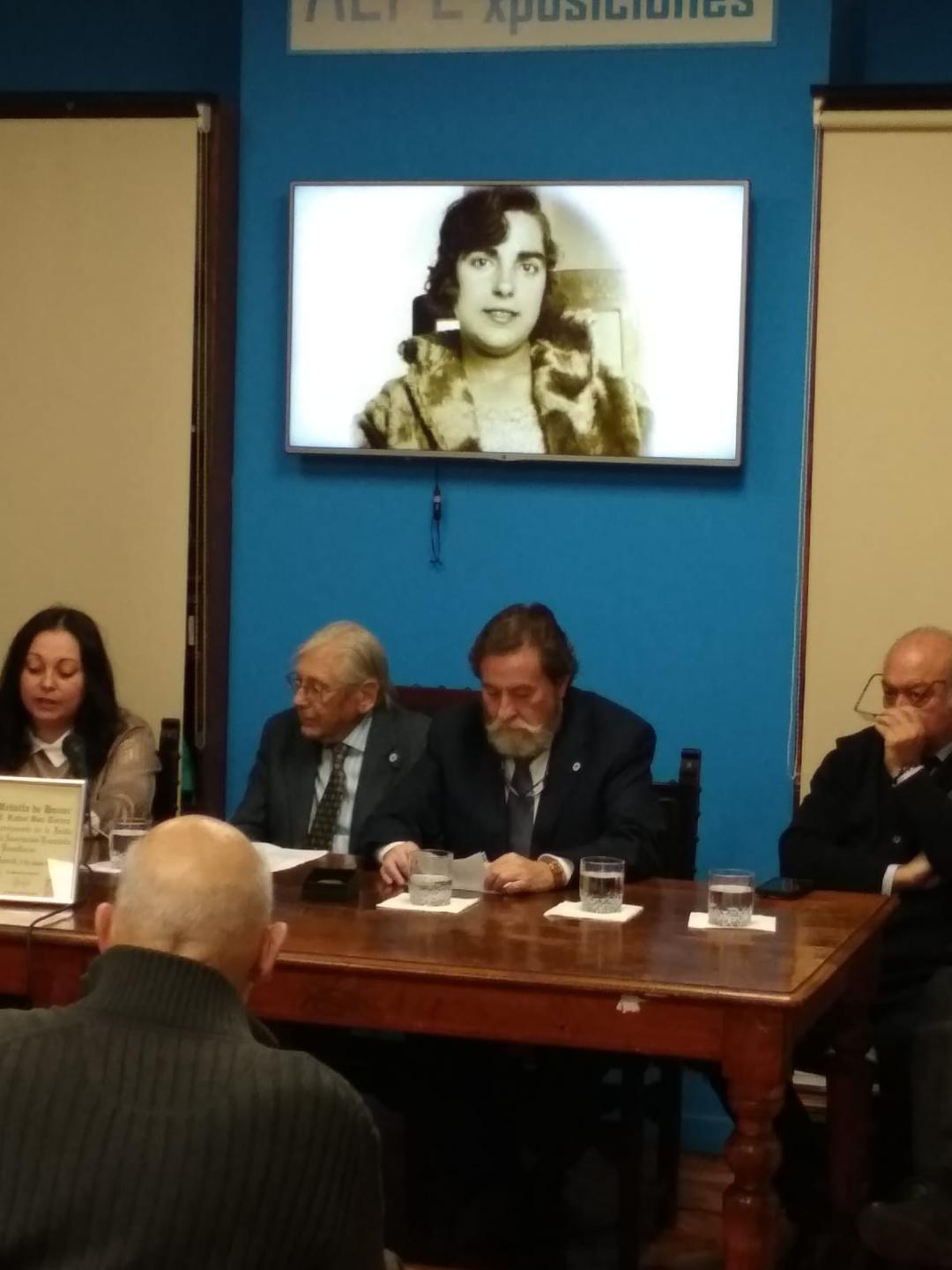

Repleta de asistentes, entre los que se encontraban numerosos socios y amigos, así como diferentes personalidades del mundo del arte y la cultura como Tomás Paredes, el Director del Museo de Bellas Artes de Córdoba, José María Palencia, el que fuera director del Instituto Cervantes, crítico de arte, comisario y poeta Juan Manuel Bonet Planes, numerosos socios, amigos y público en general, transcurrió un acto emocionado en el que a modo de introducción, la Secretaria General, Mª Dolores Barreda Pérez, realizó un breve recorrido por la biografía casi desconocida del mecenas, especialista en la obra de Rafael Botí Gaitán y de Daniel Vázquez Díaz, y que sigue realizando actividades culturales en las que difunde a estos y a otros muchos artistas.

El homenaje espontáneo, nacido del corazón de todos los que forman la Asociación Española de Pintores y Escultores hizo especial hincapié en los valores humanos que siempre han rodeado a la persona de Rafael Botí Torres.

José Gabriel Astudillo lo reflejó muy acertadamente cuando expresó que Rafael “une a su cualidad de mecenas y benefactor, la de académico: su vida ha sido una perseverante investigación de toda aquella manifestación artística relacionada con la obra de su padre, que le apasiona, logrando la excelencia y la fama por sus estudios al respecto. Como promotor cultural, ha depositado todo su talento y su energía en detectar, impulsar y hacer brillar las obras de los demás”

Y sobre todos estos valores, Astudillo destacó que “en realidad, su trabajo constituye también toda una auténtica obra de arte, porque sin él, sin su empuje e iniciativa, muchos talentos permanecerían ocultos toda la vida y nos privarían, a quienes disfrutamos a diario de la cultura, del placer de conocerlos.

Tras la imposición de la Medalla de Honor, el homenajeado quiso también dirigir unas palabras a los asistentes, pero la emoción lo embargó hasta el final y sólo pudo agradecer el honor de un reconocimiento de una institución tan prestigiosa como la Asociación Española de Pintores y Escultores.

Tras recibir la Medalla de Honor de la Asociación Española de Pintores y Escultores, Rafael Botí Torres firmó en el Libro de Honor de la AEPE, bajo la atenta mirada del Presidente, José Gabriel Astudillo.

Y finalmente, firmó el acta de donación del cuadro titulado «Desde mi ventana», de Rafael Botí Gaitán, que ha donado a la AEPE y figura ya inscrito e inventariado en el patrimonio de la entidad.

Como en otras ocasiones, por lo entrañable de las palabras que a modo de introducción realizó Mª Dolores Barreda Pérez, palabras que emocionaron no sólo al homenajeado, sino a todos los asistentes, y por la encendida defensa de su perfil humano, reseñamos a continuación la intervención de la Secretaria General:

Rafael Botí Torres (1930) nació en Madrid, aunque no puede olvidar la Córdoba natal de su padre a la que ama como a una hija.

Hijo único del músico y pintor Rafael Botí Gaitán y de Isidra Torres Lerma, naturales de Córdoba.

Durante los primeros días del conflicto, su casa de Madrid, situada en la Calle Gobernador, 21, frente al Jardín Botánico, es semidestruida en un bombardeo.

La familia Botí se desplaza a Manzanares, en Ciudad Real, donde su padre ejerció como Profesor de Dibujo y como Bibliotecario en un Instituto de Segunda Enseñanza.

Terminada la Guerra Civil, la familia regresa a Madrid, en donde aunque pequeño, nuestro Rafael comparte el ambiente artístico y cultural que rodea a su padre, acercándose a figuras como Vázquez Díaz, José Caballero, la Duquesa de Alba, Sáez de Heredia, Micaela Amaya “La Chunga”, José Camón Aznar, Antonio Manuel Campoy, Marino Gómez-Santos, Elena Flórez,….en tertulias y visitas en las que acompañaba a su padre, que de niño lo llevaba a todas partes, yendo de su mano a los estudios de todos sus amigos.

Así, tuvo la dicha de ser un niño que jugaba entre los lienzos y pinceles de Vázquez Díaz, los hermanos Solana y otros grandes artistas amigos de la familia.

Según él mismo ha declarado, posó mucho para Vázquez Díaz entre los años 50 y 55. Lo hacía en su estudio, los domingos por la mañana y allí lo pasaba de maravilla.

Por este motivo, ha vivido toda su vida rodeado de arte y de artistas.

Por eso, podemos decir que lleva el arte dentro.

Desistió de pintar desanimado por su progenitor, ya que según ha declarado en alguna ocasión, su padre le dijo: «Mira, niño, dedícate a otra cosa que Dios no te ha llamado por ese camino»…

A fuerza de batallar por reivindicar la figura paterna, de invertir trabajo y dadivosidad a favor de Rafael Botí padre y de Vázquez Díaz, muy poco sabemos en realidad de Rafael Botí hijo.

Rafael Botí Torres estudio Economía y trabajó en la Banca, con categoría de Director de Sucursal.

Agente de la Propiedad Inmobiliaria, empresario y emprendedor, editor de numerosas obras sobre el arte, director de la Sala del Banco de Córdoba en Madrid, promovió la difusión del arte de los andaluces y, en general, del arte español comisariando exposiciones y escribiendo textos para catálogos.

Miembro de la Asociación Madrileña de Críticos de Arte

Miembro de la Asociación Española de Críticos de Arte

Miembro de la Asociación Española de Escritores y Artistas

Ha luchado incansablemente, y lo sigue haciendo, por la difusión y trascendencia de la obra de su padre, el músico y pintor Rafael Botí Gaitán.

Lucha que se materializó en la adquisición de parte de sus obras por la ciudad de Córdoba, a través de su Diputación provincial, ya que había apoyado al artista en vida con la concesión de diferentes becas.

La necesidad de gestionar este legado es el germen para la creación de la Fundación provincial de artes plásticas Rafael Botí, de la que nuestro Rafael es Miembro del Consejo Rector, además de Miembro de su Comisión Técnica.

Sus desvelos y trabajos culturales y artísticos le llevaron a la Vicepresidencia de la Academia Libre de Arte y Letras de San Antón.

Es además Socio de Honor de la Asociación Española de Pintores y Escultores

En el año 2010 fue nombrado Hijo Adoptivo de Torrelodones (Madrid), donde organiza el “Certamen de Pintura en Directo Rafael Botí”

En el año 2012 fue nombrado Académico de Honor de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba

En 2016, y coincidiendo con la celebración del día de Andalucía, recibió la insignia de oro y plata y Diploma de Honor del Real Círculo de la Amistad, Liceo Artístico y Literario de Córdoba.

Como coleccionista de obras de arte, con predilección por las de Vázquez Díaz, y José Caballero, Rafael Alberti, Antonio Cobo y otros muchos pintores maestros en los que ha centrado su difusión, es el máximo especialista, experto y conocedor de la obra de Vázquez Díaz y de Juan Antonio Morales

Su generosidad es bien conocida por la donación de obras de Vázquez Díaz y de Rafael Botí, y por el préstamo de otras muchas para su exhibición en importantes exposiciones pictóricas.

En la actualidad, colabora siempre que es convocado, como Miembro de Jurados de premios, certámenes y bienales.

Enamorado de Córdoba, pasión que comparte con su esposa, reparten su tiempo entre Madrid y esta ciudad en la que posee una vivienda junto a los jardines de Los Patos, muy cerca del palacete que perteneciera a Manolete, y que a su padre le habría encantado, por lo mucho que a él le gustaban los toros.

Allí miran también el patio de la Calle Isabel II, en el que sus padres se conocieron y en el que por iniciativa propia, logró ubicar una placa alusiva al pintor y músico cordobés como reconocimiento del que fuera su hogar.

Rafael es discreto, elegante, una excelente persona. No habla mal de nadie, no falta nunca a nadie, es generoso, amigo de sus amigos, paciente, luchador, optimista y creyente fiel de la realidad de las cosas.

Sincero y sensato, lo único que le hubiera pedido a la vida después de tantos sacrificios compartidos con su esposa Dely Blanco, presente en este homenaje como no podía ser de otra manera, es tener descendencia, pero echando mano de su optimismo, eso también lo han arreglado, haciendo hija a la hermosa ciudad de Córdoba, de la que ambos están completamente enamorados, y no sin razón, me consta.

Al realizar este perfil, creo que la AEPE no puede ocultar su alegría y entusiasmo por otorgar hoy esta merecida Medalla, un honor que debe convertirse en estímulo cargado de pleno y consciente sentido de responsabilidad que todos compartimos con Rafael.

Gratitud y reconocimiento son los sentimientos que en este momento nos embargan a la hora de pensar en Rafael y analizar el devenir de su vida, rodeado de arte y de artistas y de vivencias que han sido constante preocupación en su vida.

Constituye no sólo un noble hábito, sino un obligado gesto el reconocimiento y recuerdo de las virtudes humanas y valores artísticos de un mecenas como Rafael. Estoy convencida de que todos los aquí presentes, todos los que te conocemos, corroboramos el sentimiento generalizado de quienes te hemos tratado, destacando tus afables dotes personales y tu extraordinaria vocación altruista.

Nos gustaría que este acto constituya para todos el recuerdo de tu figura, nobilísimo arte y una ejemplo de energía y fecundidad al servicio de los demás.

Etimológicamente el término proviene del nombre del famoso consejero de Augusto, Mecenas, protector de las letras y de las artes, que implica una idea y conciencia del arte como realidad que incluye unos valores y unos sentimientos de amor y generosidad como los que encarnas.

Estamos acostumbrados a entender el mecenazgo como un amor por las letras y las artes que se manifiesta en forma de acción de estímulo y ayuda de gobiernos y de hombres ricos y poderosos. Incluso hoy en día, esa generosidad está ligada a motivos utilitarios de poder, de prestigio social y de otro tipo de iniciativas de los grandes grupos industriales y económicos.

En el caso de Rafael, debemos entender el mecenazgo como misión, tal y como nos advertía en su momento el propio Ortega y Gasset.

No pretendo en esta introducción acumular sólo datos de un currículo de Rafael Botí Torres. Creo que era indispensable presentar aquí un apretado perfil humano de quien se ha pasado la vida difundiendo con eficacia el legado de los demás.

Al rememorar su presencia activa en todo tipo de actos de difusión de otros pintores, destacaremos sobre todo la fecunda labor que viene realizando en la ciudad de Córdoba, en la Fundación que lleva los apellidos de su padre. Una Fundación que intenta de forma cíclica renovarse y transformarse en una institución sólida y a la altura, y que tanto hace en el campo de las artes.

Desde la AEPE, desde AECA, podemos dar fe de los esfuerzos realizados en épocas de bonanza y de crisis para cumplir las ilusiones y los sueños de su fundador, contando siempre, eso sí, con su extraordinaria generosidad a la hora de ceder obras en beneficio y consecución de este fin.

Me resulta indispensable vincular el entusiasmo que ha puesto en realizar publicaciones de gran calidad que rememoren el importantísimo trabajo de los pintores, en realizar exposiciones antológicas, temáticas, y una fecunda labor que se acompaña de múltiples gestiones y trabajos cuyo detalle oscuro, laborioso, callado, no cabe aquí.

Me he resistido con todas mis fuerzas a hablar en esta introducción de Rafael Botí Gaitán como artista, no así como padre y amigo, y de Daniel Vázquez Díaz, puesto que hoy el protagonista indiscutible y absoluto de nuestro reconocimiento es Rafael Botí Torres. Él sólo y por él mismo. Por su trabajo, y su personalidad.

La callada memoria del olvido debe ser devuelta y recordada para homenajear a Rafael Botí Torres.

Por eso quiero proclamar que Rafael Botí Gaitán será por siempre el maestro y pintor cordobés por excelencia del siglo XX, pero tú, Rafael, sólo tú, serás únicamente nuestro Rafael, con entidad propia más allá de la memoria de tu amado padre, nuestro Rafael más allá de posibles comparaciones o referencias, nuestro Rafael más allá de quienes te asocien únicamente a él.

Tú serás ya por siempre el Rafael de la Asociación Española de Pintores y Escultores que hoy te agradece una vida entera dedicada al arte y los artistas.

Felicidades y muchas gracias

A continuación, el Presidente entregó la Medalla de Honor a Rafael Botí Torres, quien la recibió emocionado y dirigió unas palabras a los asistentes en las que sólo pudo agradecer el honor y declararse feliz y emocionado por el hecho de estar allí, y saberse de verdad objeto de una atención tan especial.

Las palabras del Presidente fueron:

Queridos socios y amigos:

Hacemos esta tarde un hermoso acto de reconocimiento a la generosidad.

La AEPE siempre ha sabido reconocer todas las disciplinas que conforman las Bellas Artes: la formación de una base sólida, la selección de la mejor materia prima, la suma de destrezas y buen gusto, la búsqueda de la belleza, en suma, el aroma que, como la cultura, caracteriza a una prestigiosa entidad como la nuestra.

En los últimos años la AEPE ha sabido reescribirse: con decisión firme y vocación de servicio bien demostrada, ha apostado sin ambages por la pintura y la escultura, dos de las más nobles entre las Bellas Artes, para convertirse en el catalizador del arte y los artistas en Madrid y en toda España.

En un siglo tan agitado como en el que nos ha tocado vivir, este reconocimiento al mérito que hoy otorga la AEPE es también una invitación a detenerse en una biografía ejemplar, en esa parte inmutable de la vida que es la inquietud artística. No hay más que mirar su rostro para descubrir la suma de facultades, afán y trabajo que representa y que hoy se concentran en esta Sala “Eduardo Chicharro”.

Las Bellas Artes requieren el impulso generoso y apasionado de los mecenas y de quienes trabajan en beneficio de la cultura sin esperar nada a cambio. Por eso reconocemos hoy la labor de Rafael Botí Torres, que ha dedicado su vida al estudio y la difusión del arte, presentando una atención especial a la obra de su padre y a la de su maestro, Vázquez Díaz, a través de todo tipo de trabajos y desvelos, actividades, y por cuantos medios han estado a su alcance.

En la AEPE abundan los mecenas y benefactores culturales, ya que como sabéis, todos los miembros de la Junta Directiva trabajamos por amor al arte.

De igual forma, Rafael une a su cualidad de mecenas y benefactor, la de académico: su vida ha sido una perseverante investigación de toda aquella manifestación artística relacionada con la obra de su padre, que le apasiona, logrando la excelencia y la fama por sus estudios al respecto. Como promotor cultural, ha depositado todo su talento y su energía en detectar, impulsar y hacer brillar las obras de los demás.

En realidad, su trabajo constituye también toda una auténtica obra de arte, porque sin él, sin su empuje e iniciativa, muchos talentos permanecerían ocultos toda la vida y nos privarían, a quienes disfrutamos a diario de la cultura, del placer de conocerlos.

Por eso hoy reconocemos y galardonamos a uno de esos grandes exponentes de la promoción cultural, a Rafael Botí Torres. Toda su vida ha sido un esfuerzo constante por acercar al público el arte y la creación cultural. La divulgación pictórica de la obra de su padre, y de su maestro, es la pequeña muestra de cómo ha logrado contagiar su pasión pictórica a tantos ciudadanos, a través de la generosidad extrema y gracias a la perseverancia de una vida dedicada a ello.

Rafael Botí Torres es un modelo de conducta para la sociedad; un alma que ha logrado superarse en la conquista de la excelencia, haciendo de su trabajo una transmisión y difusión de la pintura y del arte que no puede pasar inadvertida.

Pero hoy Rafael no está aquí como representación ni como difusor de la obra de otros artistas, sino que está con nosotros por ser reconocido como un gran filántropo y una excelente persona. Está aquí por méritos propios y no cabe hablar más que de él.

Decía la Secretaria General en su nota biográfica, que no quería hablar más que estrictamente lo necesario del pintor Botí y de Vázquez Díaz. Efectivamente, hoy el único protagonista aquí es Rafael, cuya forma de ser, cuya bondad y cuyo perfil humano le ha granjeado el cariño y el agradecimiento de cuantos estamos en esta sala, de los que no están, de los cordobeses, de los españoles, de todos los que amamos el arte y alabamos la generosidad de su vida.

El esfuerzo que hoy reconocemos no caerá en saco roto. Porque toda una vida entregada a las Bellas Artes es una enorme fuente de fecundidad y riqueza para toda la sociedad, y es, además, un orgullo para todos los españoles, para todos los artistas y para esta Asociación Española de Pintores y Escultores que hoy te aplaude.

Hoy es un día para celebrar. La Asociación Española de Pintores y Escultores está de fiesta y este acto de entrega de la Medalla de Honor es una buena muestra del espíritu de agradecimiento y de servicio que vivimos en esta centenaria institución a la que me gusta llamar casa de todos.

Hemos aprendido de nuestros predecesores -y hoy lo vemos encarnado en Rafael- a trabajar con alegría y con afán de ayudar a los demás, al servicio del arte y de los artistas. Probablemente todos me habéis oído decir que cada día nos empeñamos en que la AEPE sea uno de los mejores lugares del mundo en donde reconocer el arte y la creación. Estoy persuadido del privilegio que tenemos quiénes cada día compartimos una misión tan relevante en servicio de la sociedad.

Por supuesto, los obstáculos no nos faltan: así ha ocurrido en el pasado y así seguirá sucediendo en el futuro, en medio de las tormentas se descubre el temple de los buenos marineros. Y ahora podemos estar contentos porque las circunstancias del entorno nos hacen ver que ni podemos ser mediocres, ni podemos vivir instalados en la cultura de la queja.

Pero mis palabras deben ser fundamentalmente de felicitación y agradecimiento a Rafael Botí. Hoy recordamos la suma de muchas tareas sencillas, silenciosas, calladas, realizadas con el empeño de servir: a la memoria de su padre, a la del maestro Vázquez Díaz, a la de ciudades como Córdoba, Nerva, Jaén, a empresas y fines de todo tipo relacionados siempre con el mundo del arte… a la de nuestra propia entidad y a la de otras muchas instituciones.

En un gesto más de generosidad y altruismo, Rafael nos ha hecho llegar la obra que aquí exhibimos del pintor Rafael Botí Gaitán, cuya donación a esta Asociación Española de Pintores y Escultores quedará reflejada en el acta que a continuación firmaremos para que quede ya por siempre unida a nuestra institución, en un acto que nos abruma y recuerda la grandeza de quien hoy homenajeamos.

Por esta ingente tarea, llena de coraje y magnanimidad, la Asociación Española de Pintores y Escultores te manifiesta su reconocimiento y su gratitud. Rafael: te quiero dar las gracias, en nombre de todos, porque con tu compromiso, con tu capacidad de superar las dificultades con paciencia, ingenio y creatividad, has contribuido a plasmar el espíritu que da vida al acto creativo y al arte.

El amor al trabajo bien hecho, el afán de descubrir la verdad y darla a conocer, la lealtad, el ambiente de afecto y preocupación por los demás, son rasgos de ese espíritu fundacional -que enseguida perciben quienes se acercan a la AEPE- y que son reales porque muchas personas como tú se empeñan en vivirlos cada día.

Además de felicitarte y de agradecerte que hayas hecho tuyos los fines y los proyectos de nuestra entidad, quiero decirte que tu espíritu de servicio es una fuente de inspiración para quienes trabajamos ahora en el difícil mundo del arte y la cultura.

Llevas toda una vida luchando por difundir el arte de los demás, el arte de muchos artistas y lo has hecho trabajando cada día con ahínco, no por vanagloria, sino por servir mejor a los demás, al arte, a los artistas, enseñando con el ejemplo y con la palabra, con toda tu vida, mediante publicaciones, textos, exposiciones, premios, certámenes, en definitiva, con logros repletos de beneficios para los creadores y para toda la sociedad.

Las instituciones, como las personas, se hacen mejores cuando se acostumbran a dar las gracias a quienes las sirven con lealtad. Esta entrega de la Medalla de Honor es, por tanto, un bien para todos y no sólo para el galardonado.

Por esta vida dedicada a preservar la memoria de los artistas, nuestra Junta Directiva ha acordado concederte la Medalla de Honor. Quienes hoy te acompañamos –y otras muchas personas que no han podido acudir- te felicitamos de todo corazón, y nos unimos a tu alegría y grandiosidad. Muchas gracias.